童世明山水畫的新感性和筆墨形態

文/鄧平祥

童世明山水畫的新感性和筆墨形態

文/鄧平祥

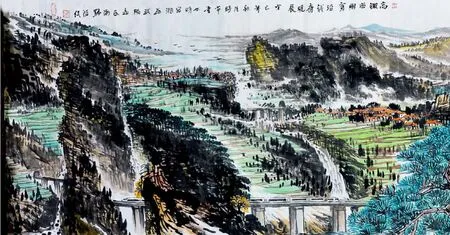

《武陵秋韻圖》

從風格歸類的學術角度說,童世明的山水畫是屬于新形態的,亦即現代形態的。要認識和評價其山水畫,若就事論事、就形態論形態而不觸及根本和前提,就不可能認識到其本質問題,更逞其山水畫藝術的本體了。

童世明這一代畫家,就學于新型的美術學院,屬于中國辛亥革命和五四新文化運動所開啟的“新學”范疇。所謂新學,就是“西學”亦即歐洲“德先生”和“賽先生”,即科學和民主的世界觀。這實質是對中國傳統繪畫革命性的變革,它是從精神法則到形態法則層次的同步變革,稍微考察一下從齊白石到徐悲鴻、蔣兆和,再至李可染、吳冠中等的藝術精神和形態就可以意識到這種變革的程度和層次。很多論者,談及上述大師的藝術,都沒有觸及藝術的“發生學”這一根本層次,即藝術的“感性學”本質,由于中國的哲學沒有藝術哲學(即美學)的分支,而只有對藝術的文化學(理學)歸類,所以在藝術的起源和發生的基本問題上,就不可能認識到藝術在人類精神和情感上的獨立和不可替代性地位和價值,簡要的說,就是西方哲學所歸納出的兩個命題:“藝術是在感性中表現真理的”(費爾巴哈)和“藝術起源于人的基本沖動——感性沖動”(席勒)。

《家山晚秋圖》

認識到這一點,我們就可以在根本層次上懂得“五四”之后中國現代中國畫大家們在精神和形態上的本質和本體。而童世明就是從這個脈絡中走出來的,他是西學意義的中國藝術學院學子,是現代中國山水畫的當代傳人。

《高鐵苗鄉穿》280cm×70cm

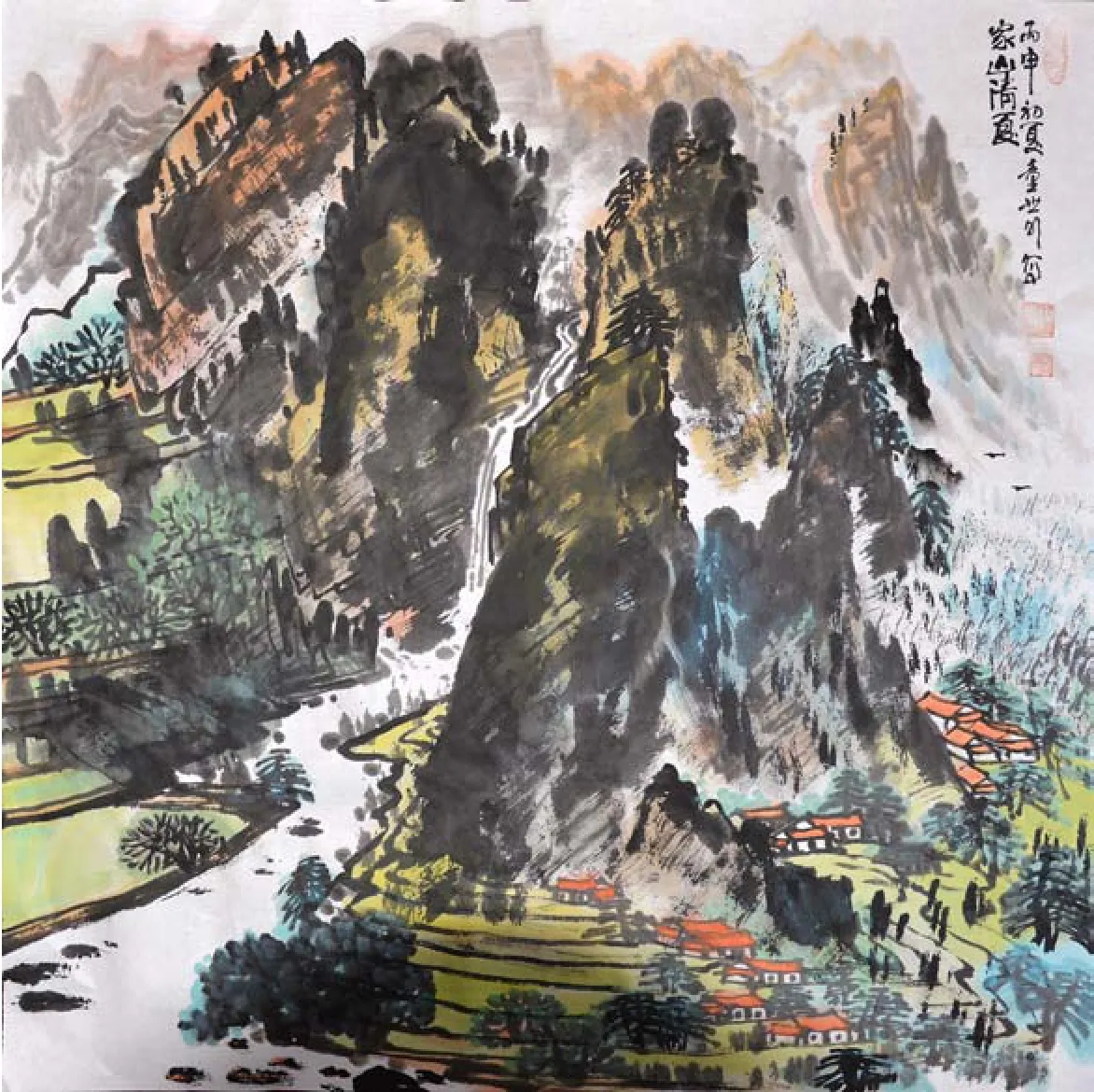

《家山清夏》

在精神法則上他首先是在“新感性”的文化環境下成長起來的,在這個環境中他的自然觀、文化觀、美學觀都鮮明地區別于傳統山水畫家,所以簡單地從傳統畫論、傳統經典作品為宗去分析他的作品,規范他的作品都將陷于文不對題的困局和尷尬。

《春》

《夏》

從形態法則的角度說,童世明的山水畫從構成到語言同樣是異質于傳統山水經典的。具體說,在構成上他是從寫生方式出發的,雖然汲取了傳統山水的“三遠”之法,但基本上是寫生式的透視法則,在必要時再輔以傳統法則;童世明的山水畫在色彩運用上感覺和感性更為明確,他是很強調視覺張力的畫家。在繪畫中,視覺張力或曰視覺沖擊力,以色彩的表現力最為重要。但傳統的中國繪畫主張壓縮色彩,至有“墨分五色”之論,更有“色藝亂性”的極端之論,將色彩的表達上升到倫理道理層面,這恐怕也是傳統中國繪畫偏執之論的極端了。其實這并非一個繪畫理論觀念的問題,而是一個精神文化的問題——它證明了中國傳統繪畫感性貧弱的實質。一種藝術形式感弱化了,甚至被消解了,它在本質上被異化了。

童世明的山水畫探索和成果,說明他在思想和精神形態上對傳統中國畫的非感性傾向,以及由此異致的后果是有直覺而清醒意識的,從這個意義上說,他首先是一個現代之子,并由這個基本點出發,構建“新感性”再兼及兩端,他的探索屬于現代的、個性的語言程式。

《秋》

《冬》

傳統的中國畫語言程式,已臻極致,它實質上是一種“公式程式”,雖然盡善盡美,但“梁園雖美、西非君居”。準此,有出息的、有建樹的新一代中國山水畫家,只能走個性化和現代性的路徑,而個性化和現代性的路徑所創造的藝術形態從某種意義上說就是一種“私立程式”。在這里“私立”不是私有,而是獨特的面貌、獨特的風格、獨特的法則。

在人類繪畫史上,傳統中國畫藝術是一個特別重視語言表達,并被賦予獨立地位的藝術形式,據此,它將語言強化為筆墨,更有甚之,筆墨成為中心,筆墨成為立身之本。

于是,幾乎每一個現當代的中國畫家,無論是守還是變,筆墨總是繞不過的,是必須攀登的大山。

童世明也躲不過這筆墨的宿命。

所不同的是,于前文所說,他是從“新學”式的美術院校出來的,臨摹古代經典作品雖是必修之課,但更重要還是寫生方式的課程,如石膏、靜物、人物、風景等等,因此,美院式的中國畫課程,更像是以中國畫工具材料定義的繪畫了。事實上近八十年來中國畫的佼佼者們,只要深入地分析和解讀他們的作品,事實上繪畫性,就是一個極重要的維度,從林風眠到李可染、再之吳冠中,概莫能外。李可染所謂:“化極力氣打出來”,說的就是傳統語言程式。

《瑞雪潤豐年》

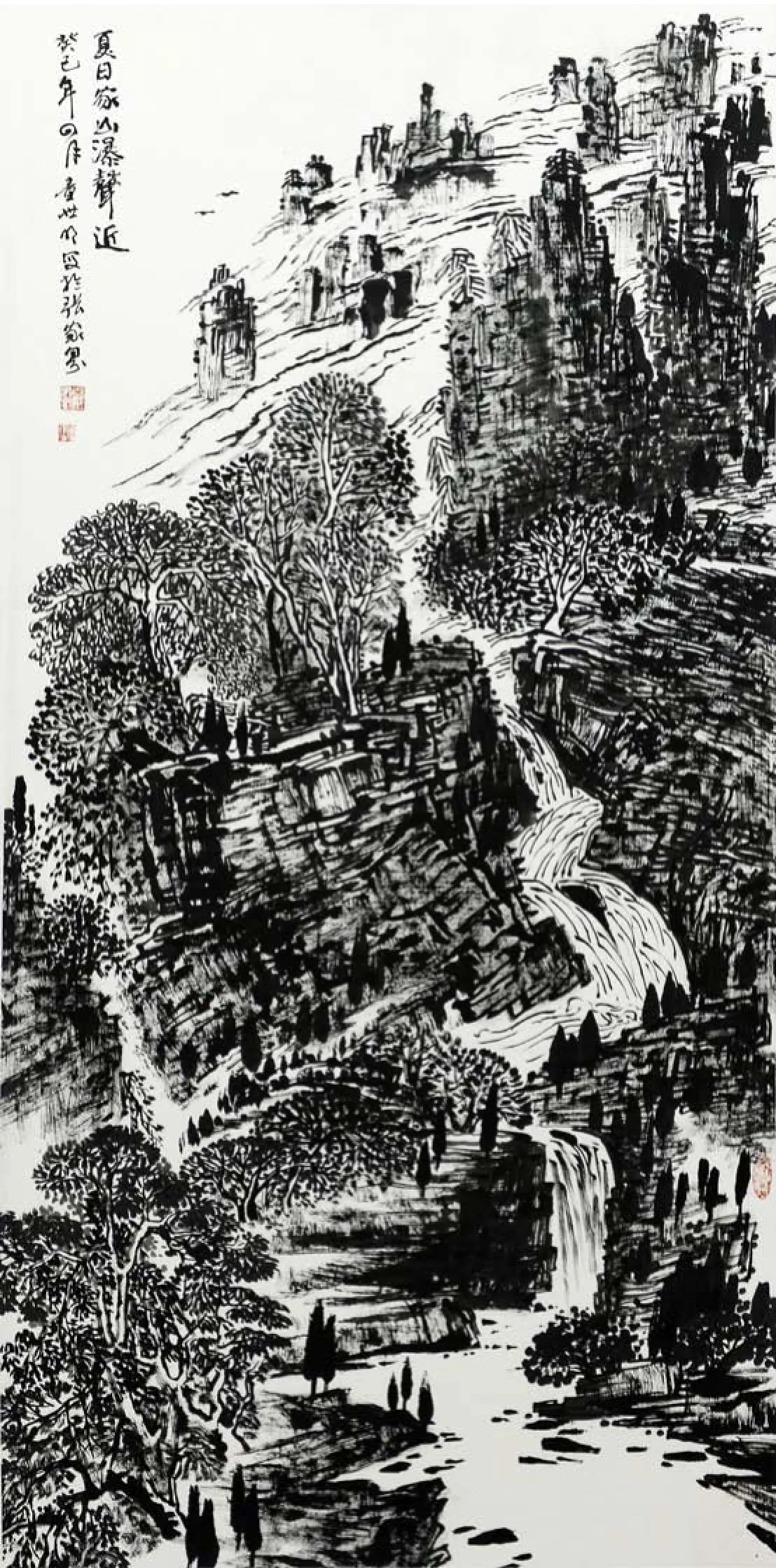

童世明是經歷了“八五新潮”的新一代山水畫家,對于傳統語言程式的認識,肯定有一個反復深化的過程,正如他在《感受湘西生活·寄情湘西筆墨》一文中所表露出的心路和經驗,還是要落實在“筆墨”上,所不同的是“湘西筆墨”。所謂湘西筆墨,以筆者理解,即是通過感性過程所建立的個人性加地緣性的語言系統。他在文中還特別提到他的同鄉——近代寫意畫大師齊白石,他特別注意到了把湖南的鄉村生活作為感性資源對他藝術形成的關鍵性作用。當然齊白石并非如一般傳奇所說,由農民而成為一個大師,事實上應該是由農民而成為一個文人,再由文人成為一個畫家。齊白石的偉大之處,在于他勇敢而非凡地將農民生命基因和青少年的關系經驗升華為藝術創造血脈,從而為已經進入衰微生命階段的中國文人畫注入新感性的活水源頭。這種升華成就了大師的業績。

在這一點上,童世明和齊白石頗有相似之處,無論從他畫中還是文章中都看得出他的這個自覺。這應該是永遠珍視,并且在探索中不斷深入思考的根本性課題。

《夏日家山瀑聲近》

《家山秋染湖霧新》

《秋山幽居好人家》

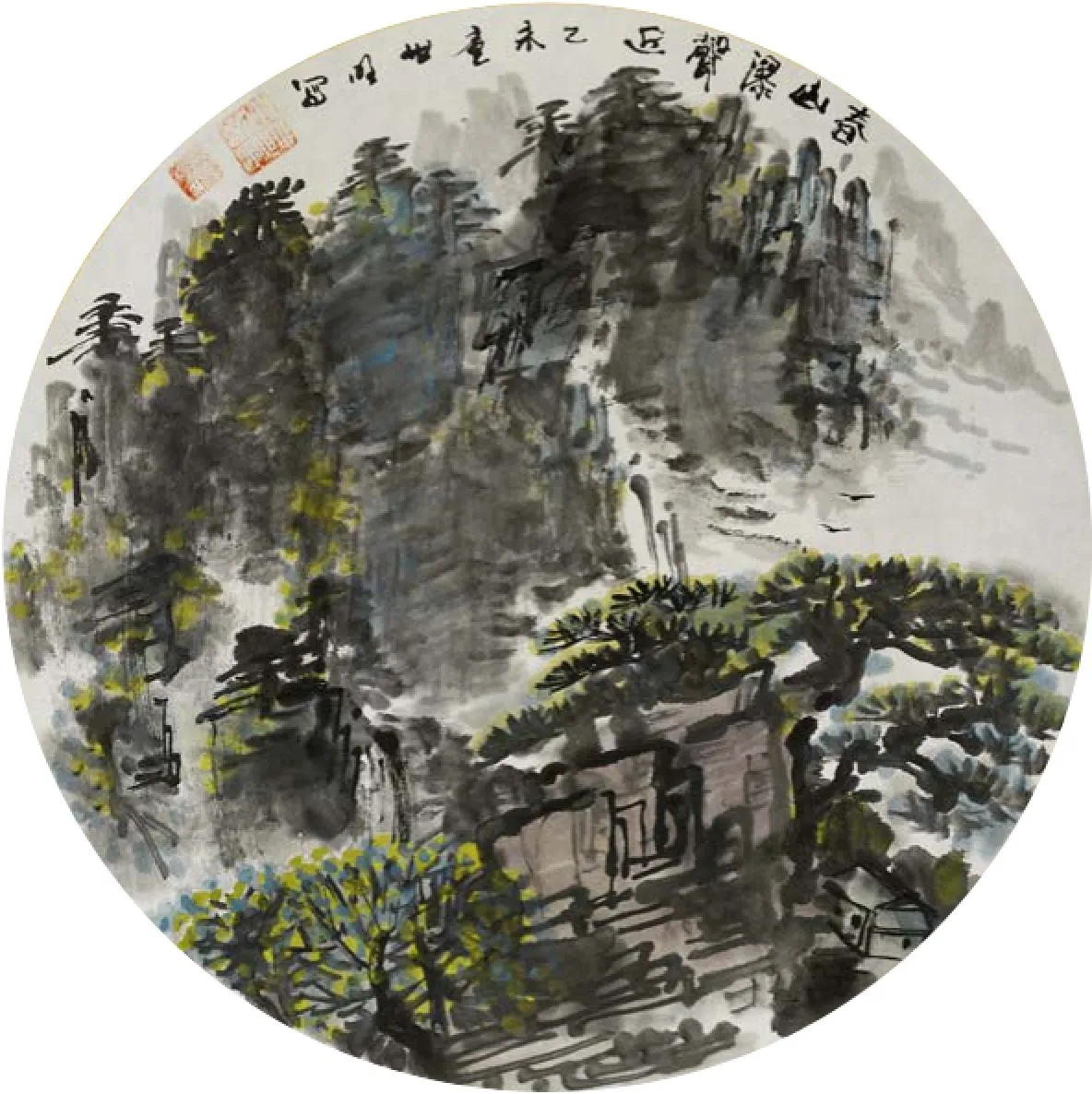

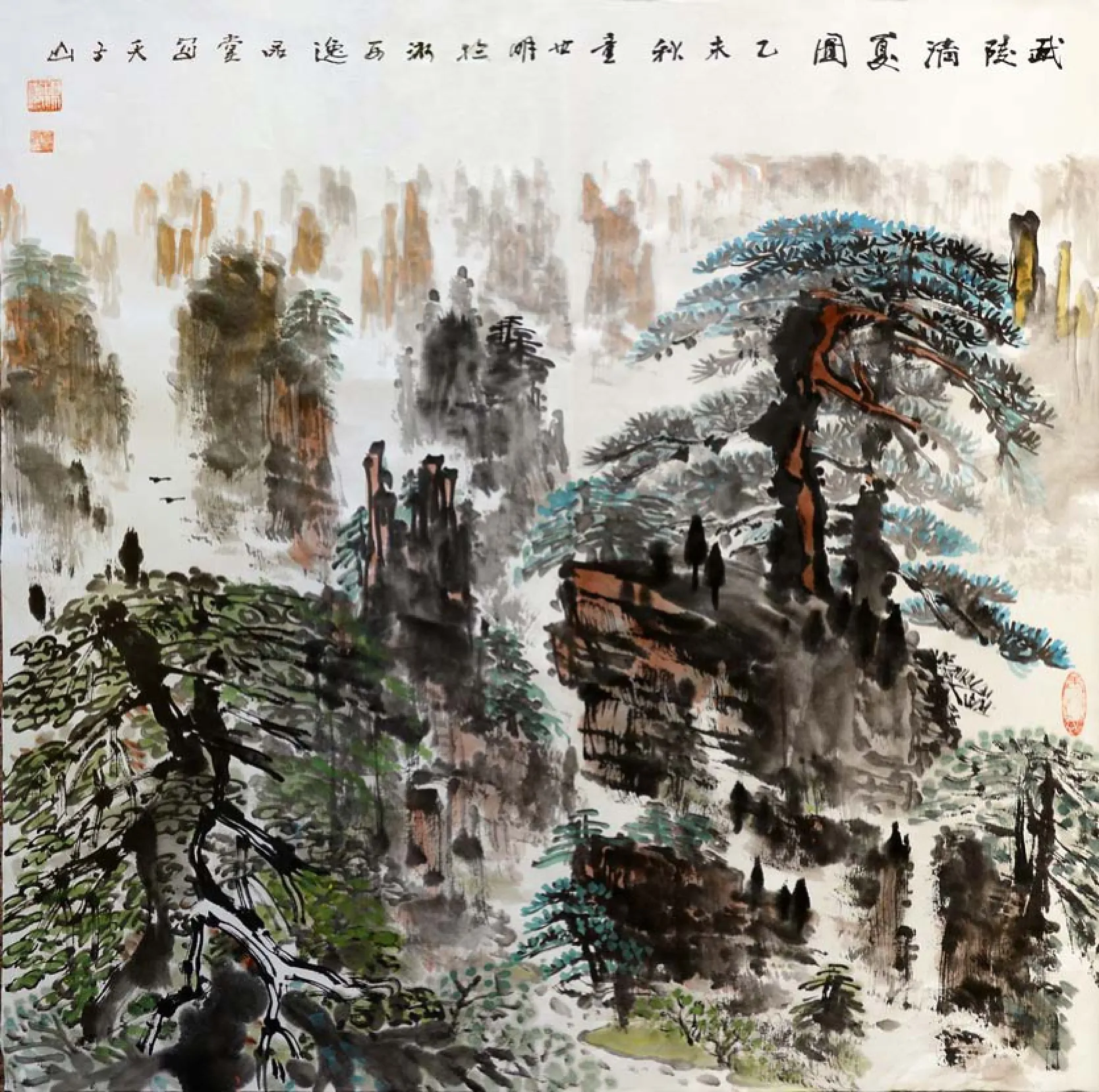

《武陵清夏圖》

正因為有這種意識,童世明近些年來多次出門拜師游學,先后得到了黃永玉、張仃、陳白一、曾曉滸、易圖境、楊力舟、李燕、程大利等名師的指點和教誨,使他思想、境界、語言大有進益。

童世明正值天命之年,作為常人,或已定局,但作為中國畫畫家,則如日方升。想當年天命之年的齊白石尚在湘潭白石鋪,修新宅子,準備以一個鄉賢畫師終老。如果不是辛亥革命之后農村環境巨變,原來鄉村的“耕讀全家”文化結構已經破壞,容不得齊白石了,他哪有以后在中國畫壇的輝煌。

以齊白石勵志,我期望童世明在藝術上有更大的成就。

鄧平祥,全國著名美術評論家)