川南先鋒硫鐵礦賦存特征及成因探討

■蔣磊陳燃陳波

(1成都理工大學地球科學學院 四川成都610059;2四川省國土勘測規劃研究院 四川成都610041;3四川省地質礦產勘查開發局202地質隊 四川宜賓644002)

川南先鋒硫鐵礦賦存特征及成因探討

■蔣磊1陳燃2陳波3

(1成都理工大學地球科學學院 四川成都610059;2四川省國土勘測規劃研究院 四川成都610041;3四川省地質礦產勘查開發局202地質隊 四川宜賓644002)

先鋒硫鐵礦區的硫鐵礦含礦層位于二疊系上統龍潭組第一段(P3l1),覆蓋于下統茅口組(P2m)灰巖古浸蝕面之上。硫鐵礦為層狀、似層狀產出,產狀頂底板一致,厚度相對穩定。硫鐵礦的成礦特征顯示其嚴格受到了區域內玄武巖分布情況以及茅口組灰巖古侵蝕面的控制作用。玄武巖既提供了大量物質同時和古侵蝕面一起控制了礦體的形態分布。推斷硫鐵礦最終在還原條件下通過生物化學作用聚集沉積成礦[1]。

先鋒礦區硫鐵礦硫鐵礦特征成因探討

四川省興文縣先鋒硫鐵礦區位于興文縣城古宋南西242°方向,直線距離約24km。行政區劃隸屬珙縣底硐鎮、興文縣周家鎮、仙峰苗族鄉、九絲城鎮、石海鎮及大壩苗族鄉。

1 區域地質背景

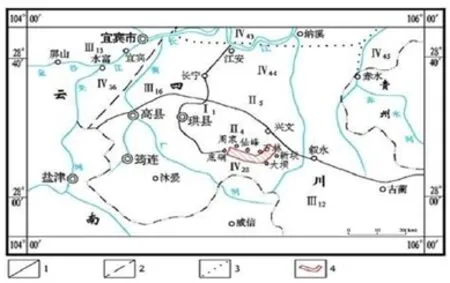

本區大地構造位于楊子準地臺(Ⅰ級)上揚子臺坳(Ⅱ)川東南陷褶束(Ⅲ)之筠連凹褶束中(Ⅳ)(圖1)。

圖1 先鋒硫鐵礦區大地構造位置圖1.II級構造單元界線;2.III級構造單元界線;3.IV級單元界線;4.礦區范圍

珙長背斜為本區主要構造形跡,其北側為寬緩的東西向構造帶;西北角為北北東向的新華夏系構造帶、北東向構造帶;南西邊為寬緩的東西向構造帶、北東向構造帶和南北向構造帶;南東邊為寬緩的東西向構造帶和南北向構造帶。

峨眉山玄武巖為本區內主要巖漿巖,其分布于硐底、底硐、復興三點連線以西地區,以東尖滅,區域內出露地層主要為沉積巖分布,從寒武系至第四系,除缺失上志留統、石炭系、泥盆系外,其它各系均有發育,總厚度一萬米左右。

2 硫鐵礦礦體地質特征

2.1含礦層特征

先鋒硫鐵礦區的含礦層位于二疊系上統龍潭組第一段(P3l1),覆蓋于峨眉山玄武巖之上。上統龍潭組地層假整合于下統茅口組(P2m)灰巖古浸蝕面之上。含礦地層總厚0.26-14.8m,平均5.0m。含礦地層由西向東逐漸變薄。剖面巖性兩層,下部為高嶺石質黃鐵礦(即硫鐵礦層);上部為灰、淺灰色菱鐵質粘土巖、粘土巖,再上即為P3l2+3含煤巖系。硫鐵礦層上距A1煤層底界約0.5~2.50m,一般1.00m左右[2][3]。

2.2礦層及頂底板特征

2.2.1礦層特征

硫鐵礦層呈層狀,與頂底板巖石產狀一致,礦層厚度相對穩定,含礦巖石為灰~深灰色高嶺石粘土巖,黃鐵礦呈浸染、斑雜狀賦存于其中,全層命名為高嶺石質黃鐵礦。由于黃鐵礦賦存形態各異,礦層結構三分性明顯,分為棚礦、腰礦和底礦。底礦中還有一組藍灰色條紋,棚礦中有黃鐵礦聚晶體形成的條帶,對判別礦層的結構具有指導意義。礦層底板灰巖古風化侵蝕面的起伏不平,可影響礦層厚度的局部變化。

2.2.2礦層頂底板

頂板為灰至深灰色菱鐵礦質高嶺石粘土巖,菱鐵礦呈球粒狀散布,或集合呈團斑、結核狀產出,在菱鐵礦質粘土巖的底部,見黃鐵礦呈星點狀散布,有時則呈豆狀、條帶狀產出。菱鐵礦的核心有的為黃鐵礦,顯示出成分上的過渡關系,這些特征易于鑒別礦層和頂板,界線清楚。

底板為茅口組淺灰、灰色生物碎屑灰巖。礦層底部發育一組藍灰色條紋或條帶,是判別礦層底部的顯著標志。

根據對鉆孔資料顯示,硫鐵礦層最小厚度0.52m,最大5.38m,平均厚度為2.18m。

2.3礦石特征

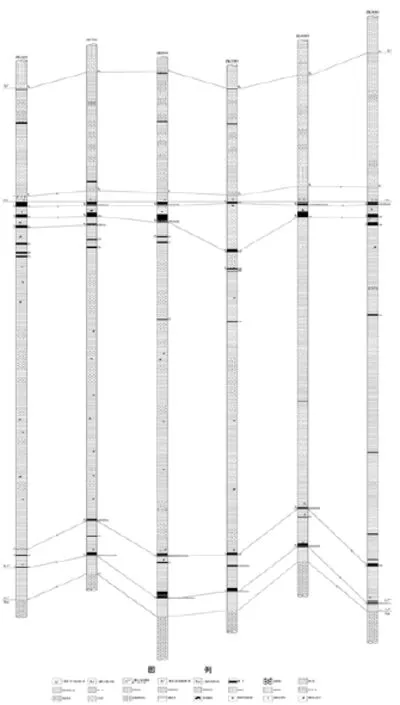

圖2 興文縣先鋒硫煤礦區地層柱狀對比圖

研究區內硫鐵礦含礦地層(P2l1)平均厚度5.00m,礦層厚度平均2.18m,礦石品位全硫平均18.34%,礦石中的有害元素氟含量平均0.040%、砷含量平均0.003%。

礦石礦物中以黃鐵礦為主,白鐵礦次之,同時還含有少量膠黃鐵礦;脈石礦物則以高嶺石為主,其次為珍珠陶土;伴生礦物有三水鋁石、銳鈦礦、綠泥石、金紅石、黃銅礦、方鉛礦,在氧化帶見水針鐵礦。

礦石主要以自形-半自形晶粒狀結構和它形粒狀結構為主,另偶爾可見碎裂狀結構、變膠狀環帶結構。礦石主要構造為浸染狀構造和斑雜狀構造。浸染狀構造按分布疏密程度分為密集浸染狀和星散狀;斑雜狀構造按形態分為條帶狀、根須狀、樹枝狀、團塊狀、結核狀等。

研究區內硫鐵礦根據礦石結構、構造由上至下劃分為三個自然類型:

A、密集浸染狀黃鐵礦礦石(俗稱棚礦),該礦石類型成層性好,堅硬而穩固,厚度0.15~0.92m,平均0.53m,含硫品位8.94~36.69%,平均23.35%。

B、樹枝狀黃鐵礦礦石(俗稱腰礦),黃鐵礦以聚晶集合體呈樹枝狀散布于基質中為特點。黃鐵礦保留了白鐵礦假象、樹枝體近于垂直礦層生長,上部粗大而稀疏,下部細小而密集,少量黃鐵礦晶粒呈現星散狀分布,見少量白鐵礦、礦石碎裂結構發育。該礦石類型厚0.36~4.34m,平均1.61m,含硫品位8.01~35.53%,平均17.84%。

C、團塊狀、結核狀黃鐵礦礦石(俗稱底礦),黃鐵礦以聚晶集合體呈團塊狀、結核狀分布于基質中為特點。其分布較密,少量的黃鐵礦晶粒稀疏散布,碎裂結構常見。厚0~2.40m,平均0.93m,含硫品位7.63~30.26%,平均18.02%。

3 礦區硫鐵礦成因探討

根據研究去內的實地踏勘和野外調查分析發現,區內硫鐵礦基本以玄武巖分布邊界線為界,其玄武巖主要分布于珙縣硐底、底硐、洛亥構成的南北連線以西地帶,該連線以西玄武巖分布區硫鐵礦趨于貧化或尖滅,連線以東玄武巖尖滅或缺失,硫鐵礦則廣泛分布。硫鐵礦的沉積與巖相關系密切,以巖石類型單一的黃鐵礦高嶺石粘土巖分布區硫鐵礦富集;黃鐵礦高嶺石粘土巖、硅質巖組合分布區

硫鐵礦半富集;巖石類型單一的硅質巖分布區則不具硫鐵礦沉積。礦層厚度的變化在小范圍內受到茅口組灰巖古侵蝕面起伏的嚴格控制,當基底低洼時礦層變厚,基底凸起礦層變薄甚至尖滅(圖2)。

根據上述發現推定,硫鐵礦成因與古地理、古氣候、古環境密切相關,玄武巖噴發熔巖的噴溢和大量火山物質的分解,提供了豐富的硫、鐵物質來源,隨著大量火山噴出物以不同相態進入水體,在上覆龍潭組含煤地層提供的還原環境下受生物化學作用影響,聚積于龍潭組底部,形成大范圍分布的硫鐵礦床。

4 結論

先鋒硫鐵礦區的含礦層位于二疊系上統龍潭組第一段(P3l1),覆蓋于下統茅口組(P2m)灰巖古浸蝕面之上。礦層為層狀、似層狀產出,產狀與頂底板一致,礦層厚度相對穩定,礦層具有明顯的三分性特征明顯。礦石為自形-半自形晶粒狀結構和它形粒狀結構為主,同時具有浸染狀構造。

研究區硫鐵礦的形成嚴格受到了區域內玄武巖分布情況以及茅口組灰巖古侵蝕面的控制作用。玄武巖的大量分布為礦體提供了大量的物質來源,同時又控制了礦體的分布。礦體同時接受古侵蝕面的控制,在含煤地層提供的還原條件下,通過生物化學作用,聚集沉積成礦。

[1]四川省地質礦產勘查開發局202地質隊.四川省興文縣先鋒硫煤礦區煤礦普查年度工作設計 [R].2013.

[2]珺劉寶、曾允孚.《巖相古地理基礎和工作方法》[M].北京:地質出版社,1985.

[3]馮增昭.《沉積巖石學》[M].北京:石油工業出版社,1993.

P617[文獻碼]B

1000-405X(2016)-2-410-2

蔣磊,男,碩士研究生,研究方向為礦床地質學。