抗日戰爭中的“翻邊戰術”

竇超

在土地革命戰爭時期,中國工農紅軍與國民黨軍進行對抗的主要形式是圍剿與反圍剿,與此相對應,紅軍主要是以運動戰和游擊性的運動戰與國民黨軍交戰。到了抗日戰爭時期的敵后戰場上,中國共產黨領導的八路軍和新四軍與日本侵略軍進行對抗的方式則轉變為掃蕩與反掃蕩、蠶食與反蠶食,與日偽軍交戰的主要作戰形式則改變為游擊戰和部分的游擊性運動戰。就在這種掃蕩與反掃蕩、蠶食與反蠶食的不斷對抗中,八路軍與新四軍鞏固和擴大了敵后抗日根據地,創造了諸多克敵制勝的戰略戰術,翻邊戰術就是其中重要的一種戰術——

何謂翻邊戰術

嚴格說來,翻邊戰術并不是一個正式的軍事用語。最先提出“翻邊戰術”一詞的是當時在山東軍區主持工作的羅榮桓,因此這一名詞在山東軍區運用得更為廣泛一些。而在劉伯承和鄧小平領導的晉冀魯豫軍區,則一般使用“敵進我進”來表述相似的戰術;在其他抗日根據地,也有一些不同提法。也就是說,抗日戰爭中我軍進行反掃蕩和反蠶食作戰時,運用的戰術手段有著比較共同的特點,雖然名稱不同但其實質是基本相同的。“翻邊戰術”一詞提出的時間是在1942年,本文之所以使用“翻邊戰術”這一名詞來概括抗日戰爭中我軍的反“掃蕩”戰術,是因為這一名詞更為簡潔形象。

抗日戰爭時期的羅榮桓

抗日戰爭時期的劉伯承

簡單地說,所謂翻邊戰術,就是把我軍主力部隊部署在靠近我軍的一路敵人的我方根據地的邊沿地區(注意,不是將主力部隊部署在我方根據地的腹地),在日偽軍開始掃蕩時,趁著日偽軍的包圍圈還沒有收緊而存在較大的空隙之機,我主力部隊由根據地經邊沿游擊區“翻”到掃蕩之敵后方去,從后方打亂敵人的圍攻部署,與根據地內堅持斗爭的部隊相配合共同粉碎日偽軍的掃蕩。此外,在根據地邊沿區,我方組織小部隊和民兵滲透到敵占區,襲擊敵軍后方摧毀偽政權,牽制敵軍對我方根據地的蠶食,也是翻邊戰術的組成部分。正是因為我軍主力在進行反掃蕩時,通過根據地邊沿區進入敵軍后方迅速采取敵進我進的方式作戰,好像是翻過一堵墻一樣,因此這種戰術被形象地稱為“翻邊戰術”。

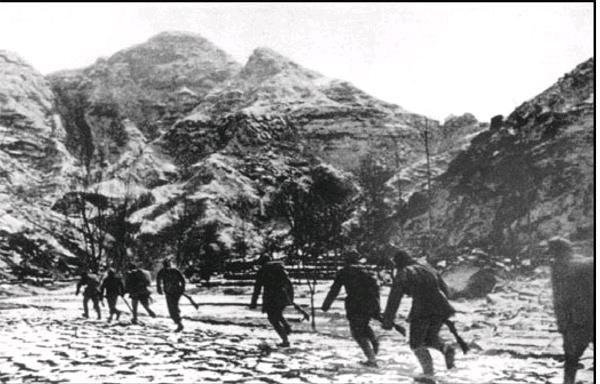

反掃蕩戰斗中的晉察冀軍區部隊

反掃蕩戰斗中的山東軍區部隊

采取這種作戰方式,在具體實施時,我軍通常將主力部隊部署在靠近根據地邊沿區的機動位置,同時進行廣泛和縝密的偵察以掌握敵軍的動向,特別是掌握其掃蕩開始的時間、使用的兵力和開進路線等情報。然后,在日偽軍開始采取分進合擊時,我軍主力部隊利用其分路開進還沒有全部到達預定位置從而未對我形成嚴密的包圍圈之際,利用其各部隊之間的空隙迅速機動進入日偽軍空虛的后方地帶。此時,我軍主力部隊進入敵后方,而部分主力部隊則分散部署于根據地內部,與當地地方部隊、游擊隊和民兵共同作戰,以打擊掃蕩之敵,保衛根據地。而進入敵軍后方的我軍主力部隊,則利用日偽軍后方兵力空虛的有利條件,對日偽軍后方的據點、交通線和其他重要目標進行攻擊,以積極的作戰配合根據地內的反掃蕩斗爭。這樣一來,實施掃蕩的日偽軍在我根據地內部無法找到我軍主力,反而連續遭到我軍留置在根據地內部的部分主力部隊和游擊隊、民兵以游擊戰手段的連續襲擊,而其后方卻遭到我軍“翻”出根據地的主力部隊的不斷打擊,就會越來越陷入被動局面。這樣折騰一段時間后,日偽軍所能做到的也就是在我方根據地內進行燒殺搶掠,最后灰溜溜地撤出根據地。在日偽軍開始撤退的階段,我軍根據地內的軍民除了繼續以游擊戰方式對其展開打擊外,位于敵軍后方的主力部隊也會適時集中起來,視情況選擇日偽軍中的一路予以殲滅。這樣一來,日偽軍的掃蕩也就被我軍粉碎了。

我軍采取翻邊戰術

的原因

從土地革命戰爭時期進入抗日戰爭時期,我軍實際上面臨著一個軍事戰略轉變的問題——作戰對象由國民黨軍轉變為具有更強作戰能力的日軍,作戰方式也必須有一個非常大的轉變。針對日偽軍的掃蕩采取翻邊戰術,而不是像土地革命戰爭中那樣采取大部隊運動戰方式以打破國民黨軍圍剿,有著其內在原因。

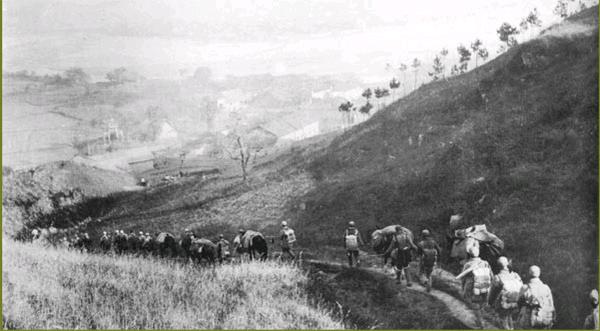

反掃蕩戰斗中向外線轉移的129師部隊

必須承認,日軍的戰斗力是非常強的。當時日軍的武器裝備、火力配系對于中國軍隊來說具有很強的優勢,而八路軍和新四軍的武器裝備非常落后。更為重要的是,我軍在國內革命戰爭中兵員綜合素質尚有一定的優勢,至少并不處于非常明顯的劣勢,而到了抗日戰爭中,尤其是抗日戰爭初期,日軍作戰異常頑強,從其兵員技戰術素質方面來看,日軍官兵依托已經完成現代化的日本國家教育體系以及全軍統一的訓練教育體系,其技戰術素質比較高,是包括八路軍和新四軍在內的中國軍隊所不能相比的。特別是在抗日戰爭初期,日軍前幾個波次動員的若干師團,因其為侵略戰爭進行了長期的訓練和準備,戰斗力確實相當高。國共雙方的抗日軍隊官兵普遍反映,當時日軍的戰斗力處于占有相當優勢的狀態。如八路軍在平型關戰斗中,當時參戰的老兵曾回憶,日軍士兵的射擊非常準確,而我方官兵幾乎是上去一個就被打倒一個。要不是我軍具有極大的兵力優勢,這個仗打到什么程度還真有點難說,這也是以紅一方面軍為班底的我115師在此次戰斗中傷亡500余人(尚不包括該師687團的傷亡數字)的主要原因之一。這也就是說,當時的中國軍隊還不具備與日軍進行正面對抗的能力。八路軍和新四軍改編初期一共只有4萬余人,如果全部投入正面戰場作戰恐怕連一次大規模戰役都撐不下來,因此我軍也只能施展自己擅長的游擊戰在敵后戰場與日軍作戰。

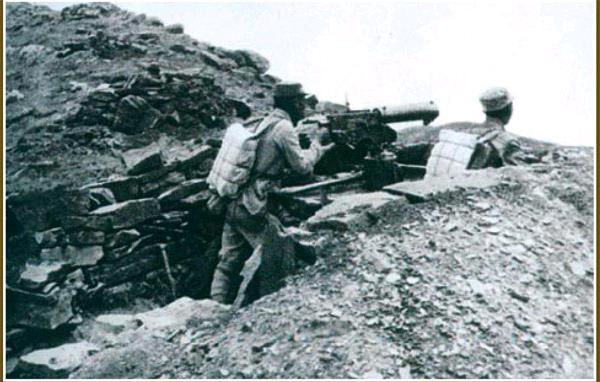

反掃蕩戰斗中的我軍機槍陣地

國民黨軍雖然裝備在整體上來說相對于日軍較為落后,但其有較為完備的國防工業體系作為依托,再加上盟國的軍事援助,其裝備補充和彈藥、物資補給還是能滿足基本需要的。而對于敵后戰場的八路軍和新四軍而言,因為沒有成規模的國防工業體系支撐,裝備補充特別是彈藥補充十分困難。國民黨政府雖然在抗戰初期給八路軍和新四軍定期撥過部分裝備和經費,但只是按改編初期的編制人數45000人撥付。隨著八路軍和新四軍規模擴大,很快就不敷使用了。到了1941年后,國民黨政府先后停止了對新四軍和八路軍的經費撥付,更不要說裝備和彈藥補充了。在這種情況下,八路軍和新四軍通常都是處于極度缺乏彈藥的窘境之中,很多時候一名戰士只能領到十幾發甚至幾發槍彈——依靠這樣的彈藥補給是無法與日軍進行正面對抗的,只能以游擊戰方式抗擊日軍。這種情況也就決定了我軍無法正面將日軍阻止在根據地之外,只能以翻邊戰術對付。

反掃蕩戰斗中進行機動的我軍部隊

從敵后抗日根據地角度來說,我軍也不具備與日軍在根據地內部進行較大規模運動戰的條件。土地革命戰爭時期的蘇區是在國民黨與各派軍閥進行內部混戰的時期發展起來的,其位置基本上都位于幾個省的交界地區,利用當地統治力量較弱的條件迅速建立起蘇維埃政權。之后,經過若干次反圍剿之后,不斷成波浪式地向外擴展,面積比較廣大且連成一片,回旋余地也非常大,其內部除了很少的只能由某些地主武裝困守的據點外,國民黨軍的力量是無法深入蘇區內部的,而且蘇區內部因交通不便也不利于國民黨軍進行機動。這樣的條件,也就為紅軍將主力部隊部署在蘇區內部,然后利用群眾基礎和有利的地形,對國民黨軍進行運動戰提供了條件。

然而,到了抗日戰爭時期,我軍的根據地條件有了很大變化。我軍挺進敵后建立起來的抗日根據地,無論是在面積還是地形條件方面都不能達到當年蘇區那樣的水平。抗日戰爭時期,我軍的根據地是以山區為依托而向平原發展的,當時的華北平原已經建有鐵路和較多的公路,山區也有一定數量的公路交通設施,這是與當年的蘇區所根本不同的一點。日軍依靠其強大的戰斗力和堅固工事(主要是依靠炮樓),形成了對上述鐵路線和公路沿線的控制,從而對我抗日根據地形成分割之勢。也因為這種分割,我敵后抗日根據地才建立了條塊分割的二級軍區和軍分區等建制,以適應這種情況。這樣一來,抗日根據地也就形成了一種網狀態勢,日軍和其控制的偽軍沿著鐵路線和公路沿線駐扎,而八路軍則在這些“網格”中活動,并不時對日偽軍發動襲擊。

日偽軍則依托鐵路線和公路沿線的據點和交通線,對我根據地進行反復掃蕩。這種情況不僅出現在平原地帶,而且在山區也不同程度的存在。在這種被分割的根據地內,八路軍只能以團、營為單位,最多以旅為單位進行活動。這樣一來,我軍也就失去了集中某個根據地的全部兵力對日偽軍進行大的打擊的可能性。另一方面,如果我軍仍呆在根據地內,那么就很可能被進行掃蕩的日偽軍合圍,進而被迫與占有絕對優勢的敵軍進行正面交戰,其后果自然是我軍將要遭到嚴重損失。而采取翻邊戰術后,我軍主力部隊則可以由被動的內線作戰轉為主動的外線作戰,同時與堅持內線作戰的部隊配合作戰,也就達到了內外線結合打破敵掃蕩的目的。

從敵軍方面來說,日偽軍的掃蕩戰術也迫使我軍采取翻邊戰術。日偽軍對我抗日根據地進行掃蕩,使用的基本戰術是合圍戰術,作戰指導原則是外線進攻作戰的分進合擊原則。日軍通常將這種戰術稱為“鐵壁合圍”、“鐵桶封鎖陣”、“鐵環陣”等等,實際上基本內容就是合圍戰術。日偽軍進行掃蕩時,通常依托鐵路和公路沿線的據點向我根據地腹地某個地點前進。日偽軍利用其分割我根據地的有利條件,從各個方向排成并列的縱隊,即“梳子隊形”,向我根據地內部步步進逼。在前進過程中,大的縱隊逐步分遣為小的縱隊,如開始時以聯隊或大隊為單位前進,隨后逐步改為以大隊、中隊甚至小隊為單位前進,且各路縱隊之間距離以能夠相互策應為標準。這樣,其梳子隊形就逐漸密集,從而減小空隙的存在,以堵住我軍可能用以突圍的道路。日偽軍采取這種手段,其目的是對我根據地內的部隊進行逐步壓縮,迫使我軍退往根據地腹地,從而陷入其合圍之中。日偽軍在壓縮包圍圈的過程中,如果其中某一縱隊與我軍發生戰斗,附近的其他縱隊會立即向這一方向匯集過來。一方面企圖對與我交戰的部隊進行支援,并消滅我方部隊;另一方面也可以避免出現被我軍集中兵力消滅其一路的情況發生。日軍的如意算盤就是采取這樣的合圍戰術,將我軍主力部隊壓縮到某一狹小地區后進行圍殲。

日軍為了防止我軍利用其合圍空隙突圍,通常在其縱深要道上布置一些小部隊,形成臨時的封鎖點。這種小部隊被稱為殘置封鎖部隊,其任務是偵察我軍突圍動向,以多種佯動手段欺騙我軍,使我軍不敢向包圍圈外機動,以配合其主力對我進行合圍。劉伯承元帥曾將這種殘置封鎖部隊稱之為“嚇魚入網的響子”。日軍還經常利用飛機配合其合圍行動。當飛機發現我軍動向時,即以轟炸掃射遲滯我軍行動,同時將我軍位置通知地面部隊,使其一致向這一位置前進合擊。“掃蕩”的日偽軍如果到達預定的合擊點后未發現我軍主力部隊,即分散對附近地區進行搜索以求找到我軍主力決戰——這被日軍稱為“抉剔掃蕩”,一方面用以尋找我軍主力,另一方面則對我根據地內的生產生活設施和物資進行破壞、搶掠。如果達不到目的,日偽軍就會分路撤出我根據地,或者向下一個合擊區域進行合圍。如此看來,日軍進行掃蕩的著眼點即在于迫使我軍在根據地腹地與其進行決戰。從我軍看來,這種情況也正是需要極力避免的。

日偽軍戰線過長且兵力不足,其后方空虛也是我軍實施翻邊戰術的重要前提條件之一。日軍依仗著其經過嚴格訓練和裝備良好的軍隊試圖以很快的速度打敗中國,以獲得極大的政治、經濟和軍事利益。誰知,已經初步具備了現代民族國家意識的中華民族開始了偉大的全民族抗戰,把日本拉入了持久消耗戰的泥潭。隨著日軍占領區的不斷擴大,日軍戰線過長、兵力不足的缺陷愈加明顯地顯露出來。加上日軍需要使用大量兵力與國民黨軍在正面戰場作戰,也影響了其對后方的控制。因此,日軍不得不依靠裹挾大量并不十分可靠的偽軍,來填充其兵力的空缺。即使這樣,日軍后方仍然存在著大片其兵力無法控制的空白地帶。而這一點,則是八路軍和新四軍深入敵后開辟戰場,建立敵后抗日根據地的客觀有利因素。從戰略層次上說,正是日軍兵力不足造成的后方空虛,敵后抗日根據地的建立才有了基礎性的條件。由于日軍集中兵力駐守對其具有重要戰略意義的鐵路沿線和重要的公路沿線,因此其可以用于機動進攻的兵力也就處于非常薄弱的狀態。通常情況下,日軍如果要對我抗日根據地進行掃蕩,必然要從各個守備部隊抽調兵力,往往是拆了東墻補西墻,再加上一部分偽軍才能組成掃蕩部隊,這就進一步加重了其后方兵力空虛的程度。實際上,也就為我軍實施翻邊戰術進入其后方作戰創造了條件。

例如,1942年太行軍區夏季反掃蕩中,日軍獨立混成第4旅團吉田大隊共編組5個中隊組成掃蕩隊。這5個中隊中除了吉田自己帶的一個全部由日本人組成的中隊共100余人外,其他4個中隊的編制都是采取以日軍與偽軍混編的方式。如每個中隊編有1個日本小隊約二三十人,另外3個小隊都是由偽軍編成,只有小隊長和分隊長才是日本人。雖然這些中隊都編有100余人,裝備除了步槍以外有輕機槍2挺、擲彈筒2具,但很明顯,混編中隊的戰斗力要比日軍中隊戰斗力差得多。這無疑是日軍兵力捉襟見肘的明顯表現。我軍主力部隊在此次反掃蕩中進入日軍后方襲擊重要目標時,同樣發現這些地區的日軍兵力非常薄弱。如長治這樣的重鎮只有500人的兵力駐守,而且大部分是后勤輜重部隊;壺關只有70人駐守;潞城和微子鎮一共只有100余人。這些地區的日偽軍被我軍襲擊后,都處于風聲鶴唳的狀態,在我軍破擊敵鐵路線和公路時根本就不敢出來反擊。這樣的情況,無疑是非常有利于我軍“翻”到日軍后方進行機動作戰的。

綜合以上各種因素,我軍選擇采用翻邊戰術來避免與日軍進行正面作戰,是我軍揚長避短、化被動為主動,發揮自身優勢的主動選擇。

實施翻邊戰術的關鍵點

雖然日軍存在著戰線過長和兵力不足的缺陷,但我軍要想使用翻邊戰術打破日偽軍的掃蕩,仍然需要卓有成效地把握住若干關鍵點才能達到目的。

高效的情報工作是順利實施翻邊戰術的前提

情報對于作戰行動的重要性,是無論如何強調都不過分的。在敵強我弱的情況下,情報工作更是對我軍的反掃蕩作戰有著極其重要的作用。如果得不到準確及時的情報,我軍就不可能準確掌握日偽軍對我進行合擊的部署,當然也就難以利用其合圍空隙“翻”到敵人后方去。一方面要掌握敵占區甚至敵人內部的內線情報;另一方面則要加強日常的戰場偵察活動,并使兩方面的情報相互印證。

1942年夏季我軍太行、太岳區反掃蕩作戰要圖

例如,1942年日軍所謂的“第二期駐晉日軍總進攻”,即日軍對我太岳根據地和太行根據地進行的1942年夏季大掃蕩開始之前,我軍通過各種渠道獲取了敵軍將有大動作的情報。5月9日,我方通過內線情報和偵察獲知,駐長治、潞城、襄垣的日軍正在調集兵力和征集糧草,并強征民間騾馬,向老爺嶺等地搶修公路,部署縱深兵力,有準備出動掃蕩的跡象。同時,我方在臨汾的敵工站報告稱:日軍第41師團近日將要調往德州,在調防之前準備對我太岳根據地進行掃蕩。兩天后,八路軍總部又傳來豫北辦事處的通報,稱平漢路近日運輸繁忙,大批日軍到達安陽、新鄉后正在補充糧彈,揚言有大行動。與此同時,我太行根據地和太岳根據地內發現很多敵特和漢奸進入,主要探查行軍路線和我八路軍領導機關及主力部隊的位置等情報。潛伏在根據地內部的特務也紛紛與外來的敵特、漢奸接頭,相互溝通聯系交換情報。綜合以上跡象,八路軍129師指揮員判斷日軍新的大掃蕩即將開始。因此,劉鄧于5月12日正式向下屬各旅、軍分區下達了反掃蕩命令,使我軍及時做好了作戰準備。5月14日,日軍大掃蕩開始。由于我軍及時做好了戰斗準備,經過三個階段的斗爭,終于粉碎了日軍的掃蕩。諸如此類事前掌握充分情報而使我方反掃蕩作戰居于主動地位的例子還有很多。

此外,做好情報工作還要求加強我方的反情報工作,制止敵軍獲取我方的準確情報,這就要求根據地內部充分動員群眾,利用兒童團、民兵和群眾的力量加強警戒巡查,使敵特和漢奸難以獲取我方準確的情報。

在準確掌握敵情的前提下,主力部隊適時轉到外線,是粉碎敵掃蕩的關鍵行動

為了避免遭到日偽軍的合擊,我方主力部隊必須適時轉移到外線。在這一行動過程中,最關鍵的是要把握好合適的時機,既不能過早暴露我方行動企圖,使敵改變行動計劃對我進行新的合擊,也不能過遲以至于無法脫離敵軍合圍圈。按照劉伯承的提法,就是要充分利用“利害變換線”來達到趨利避害的目的。所謂的“利害變換線”,就是對交戰雙方利、害這兩種對立因素互相轉換的關節點,從時間角度看就是作戰時機的轉換,從空間角度看則是作戰地域、地帶的轉換。

日偽軍向我掃蕩時,我軍處于內線作戰地位,與敵軍之間就存在著一條有著極其重要意義的“利害變換線”。如果日偽軍掌握了主動權,牢牢控制住這條“利害變換線”(此時,該線表現為日偽軍對我形成嚴密的合圍圈),就會處于對其極其有利的圍殲狀態,而我軍就會處于被圍攻的被動狀態。而我軍如果能在日偽軍還沒有控制“利害變換線”時(即日偽軍還沒有對我形成嚴密的合圍),利用其合圍空隙或強行突破其中薄弱的一路轉移到外線,就會處于主動的地位,從而形成對敵內外夾擊的有利形勢。說到底,我軍取得主動地位的關鍵就在于向外線機動的時機。正確的時機應該是,我軍部署于靠近根據地邊沿區的主力部隊根據日偽軍分路開進的情況,在其分成數路大舉前進而沒有分遣為更多的縱隊時實施向外線轉移的機動。此時,日軍已經開始行動,即使發現我軍向外線轉移也無法立即調整部署而只能繼續執行原定的計劃,而且此時日偽軍仍以大部隊縱隊開進,其各部隊之間必然存在較大的空隙,有利于我軍轉移至外線。

郯城戰斗中被我軍俘虜的日軍

在日偽軍的合圍圈內,我軍留置的部分主力部隊與地方武裝和民兵密切配合,以積極的游擊戰手段打擊掃蕩的日偽軍,是翻邊戰術成功實施的重要環節

我軍主力部隊轉至外線后,在敵軍合圍圈內的我軍部隊和游擊隊、民兵要以積極的戰斗行動保衛根據地和群眾的安全。一方面合圍圈內的我軍要避開敵軍的合圍,另一方面則要以游擊戰手段對實施“抉剔掃蕩”的敵小部隊進行不斷襲擊。我軍避開日偽軍的合圍,與主力部隊轉至外線時利用“利害轉換線”的方式相類似,都需要利用敵軍各路之間的間隙突出合圍圈,但有時也需要通過戰斗才能達到突圍的目的。此時,我軍需要靠近對我合圍之敵中兵力較為薄弱的一路,首先以小部隊接敵偵察并吸引敵人,同時利用我方布置于位于敵軍側面的陣地進行伏擊。我軍利用短兵火力痛擊日偽軍后,趁其混亂之際就可以突出敵合圍圈。對敵進行“抉剔掃蕩”的部隊,我軍和游擊隊、民兵通常采用襲擊、伏擊、麻雀戰、地雷戰等手段對其進行打擊。如我軍通常利用山地地形,將部隊分遣為班排甚至小組為單位,白天以“麻雀戰”打擊敵人(麻雀戰是一種作戰效能很高的作戰形式,據有的部隊統計,麻雀戰中敵我傷亡對比為53:1),夜間則對駐止之敵進行襲擾。這樣就可以使掃蕩之敵陷入疲于奔命且被動挨打的境地,逼迫其盡早結束掃蕩收兵回營。

轉移至外線的我軍主力部隊需要以積極的戰斗行動支援合圍圈內的反掃蕩作戰,同時抓住一切有利時機對日偽軍發動攻擊

我軍主力轉至外線后,面對日偽軍空虛的后方,也就獲得了機動作戰的自由。我軍通常在敵后方選擇日偽軍守備空虛的城鎮據點、交通補給線進行襲擊,或對日偽軍進行掃蕩部隊的后尾予以襲擊。進行這些作戰,都需要集中有較強突擊力的作戰部隊。也就是說,轉至外線的我軍主力部隊應不同于處于內線堅持斗爭而進行分遣的部隊,他們一般要進行適當的集中以對敵進行強有力的突擊作戰。

例如,在我太行根據地和太岳根據地反敵1942年夏季大掃蕩中,我新1旅組織突擊營奇襲長治日軍飛機場,燒毀其飛機3架、汽車14輛、油庫2座。同時,我軍展開了對鐵路線的大破擊。據不完全統計,此次戰斗中我軍共攻克據點29處,破壞鐵路20多公里,炸毀火車3列、汽車27輛,平毀封鎖溝(墻)40余公里,摧垮偽組織340多個,在日偽軍的屁股上狠狠“踹了一腳”。上述行動有力配合了內線反掃蕩斗爭,也迫使日偽軍難以將預定的掃蕩計劃進行到底。

我軍運用翻邊戰術的

典型戰例

我軍在抗日戰爭中運用翻邊戰術粉碎了日偽軍無數次掃蕩,其中的典型戰例除了上面提到的太行根據地和太岳根據地反敵1942年夏季大掃蕩外,還有很多。現列舉一二,使大家可以進一步認識翻邊戰術對于我軍反掃蕩作戰的重要意義。

1943年5月6日,日軍第36師團集中10個大隊兵力,與部分偽軍分別從潞城向北,由襄垣、左權等地向東,獨立混成第3旅團由林縣北部向北,采取梳子隊形步步壓縮合圍圈,企圖消滅我八路軍總部和129師駐太行區主力部隊。另以裝扮成八路軍的所謂“特別挺進隊”深入我根據地內部,企圖偷襲我129師指揮機關。但我軍早已判明日軍行動企圖,八路軍總部于5日晚先期轉移到了太岳區,而129師師部則由涉縣赤岸村向西北方向轉移。6日當天,129師師部與由左權、襄垣出發的日偽軍形成對進之勢。當129師師部到達黎城西北的下黃堂地區時,我軍以警衛部隊一部迷惑牽制敵人,指揮機關則從日偽軍梳子隊形中的間隙隱蔽轉移到外線。5月8日,日偽軍合擊到我根據地腹心地帶撲空后,即開始進行“抉剔掃蕩”。我軍堅持內線作戰的部隊與15000多民兵一起開展麻雀戰打擊敵人,轉移到外線的部隊則對敵交通線展開破擊。太行軍區第3軍分區部隊襲擊白晉鐵路,攻占和襲擊了沁縣東北和以南的北良莊、白家溝、大橋溝等據點。第1和第2軍分區部隊則向平漢路和正太路沿線發動攻擊,并一度攻入太谷縣城。太岳軍區和冀南軍區也向當面之敵發動攻擊,以配合太行軍區的反掃蕩作戰。戰至5月下旬,屢遭打擊的日偽軍被迫結束掃蕩回撤。此次反掃蕩戰斗,我軍運用翻邊戰術保持了主動,共斃傷日偽軍2500余人,使其掃蕩計劃徹底破產。

再看一例。1942年冬,駐郯城、臨沂、沙河等地的日偽軍,向我濱海根據地沐河兩岸進行不斷蠶食,企圖分割濱海區南部根據地。我115師教導第2旅為了反擊敵軍的蠶食,決心以翻邊戰術向日軍在魯南地區的兵站基地——郯城發動攻擊。這樣就避開了日偽軍向我蠶食的主力,而將攻擊矛頭對準位于敵軍空虛后方的郯城。該旅以4團和6團各一部,在地方武裝和民兵配合下攻擊郯城。位于敵軍戰線后方的郯城只有日軍1個小隊和偽軍百余人駐守,是一個比較好打的目標。我軍于1943年1月19日夜發動攻擊,采用連續爆破手段摧毀日偽軍碉堡。經過一天激戰,我軍攻入城內全殲守敵。為了擴大戰果,教2旅繼續向郯城周圍地區發展進攻,先后攻占了歸義、大埠等18處日偽軍據點。此次戰斗,我軍共斃傷日偽軍400余人,俘虜日軍7人和偽軍政人員600余人,繳獲各種槍械800余支。眼看自己的后方被打得稀爛,開始還忍著“痛”堅持向我蠶食的日偽軍到最后只好被迫撤退。我軍隨之全部恢復了被日偽軍蠶食的地區。此次戰斗是我軍在反蠶食中運用翻邊戰術,取得較大戰果的典型例證之一。

編輯/鄭雙雁