機(jī)制砂粒形與級(jí)配特性及其評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)探究

謝華兵 韋江雄 李方賢

(華南理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院)

機(jī)制砂粒形與級(jí)配特性及其評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)探究

謝華兵韋江雄李方賢

(華南理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院)

機(jī)制砂復(fù)雜的粒形和級(jí)配都會(huì)影響機(jī)制砂的推廣應(yīng)用,本研究通過(guò)對(duì)機(jī)制砂粒形和級(jí)配特性的研究,提出了機(jī)制砂粒形綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)和不同等級(jí)機(jī)制砂級(jí)配,并通過(guò)砂漿試驗(yàn)結(jié)果表明,粒形綜合指數(shù)越高的第一等級(jí)的機(jī)制砂制備的砂漿的工作性能和力學(xué)性能都相對(duì)更高。

機(jī)制砂;粒形;級(jí)配;評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1 引言

在現(xiàn)今河砂資源短缺和河道保護(hù)的狀況下,機(jī)制砂正在逐步取代河砂作為混凝土用細(xì)骨料。機(jī)制砂由機(jī)械破碎篩分而來(lái),其多棱角的不規(guī)則粒形和不合理的級(jí)配限制了機(jī)制砂的應(yīng)用和機(jī)制砂混凝土的推廣。現(xiàn)今對(duì)機(jī)制砂粒形和級(jí)配方面的研究很多,但是缺乏對(duì)機(jī)制砂粒形和級(jí)配的評(píng)價(jià)指標(biāo)。本文通過(guò)對(duì)機(jī)制砂粒形、級(jí)配特性及其對(duì)砂漿性能的影響,提出機(jī)制砂的粒形評(píng)價(jià)方法和級(jí)配評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),為機(jī)制砂的生產(chǎn)、應(yīng)用和機(jī)制砂混凝土的推廣提供理論指導(dǎo)。

2 試驗(yàn)方法與材料

2.1試驗(yàn)材料

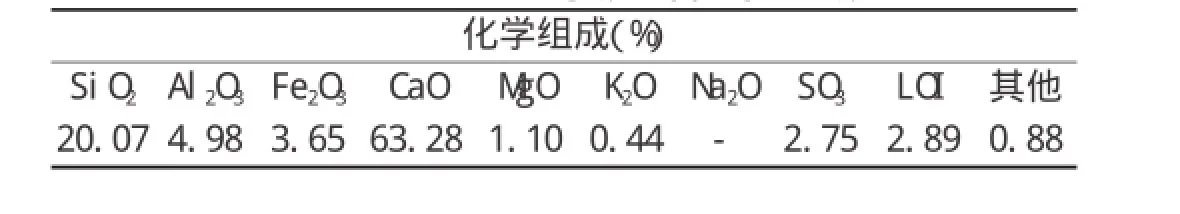

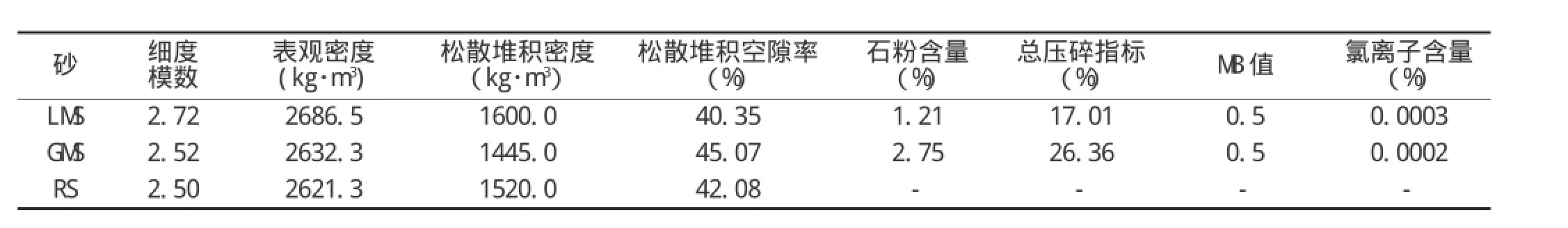

本試驗(yàn)細(xì)骨料為石灰?guī)r機(jī)制砂(Li m estone M anufacture Sand,LM S,梅州),花崗巖機(jī)制砂(Grani te M anufactured Sand,GM S,陽(yáng)江),自然砂(Ri ver Sand, RS,西江)。試驗(yàn)用水泥為PⅡ42.5R水泥(廣州珠江水泥廠(chǎng),化學(xué)成分如表1所示),試驗(yàn)用水為廣州市飲用水。

表1 PⅡ42.5R水泥的化學(xué)組成

2.2試驗(yàn)方法

2.2.1機(jī)制砂粒形表征

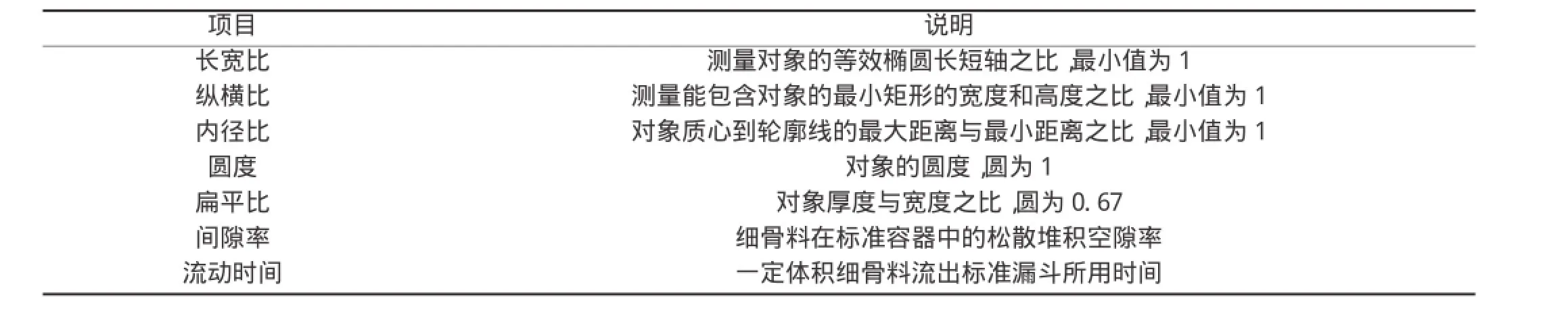

本文采用數(shù)字圖像法(Di gi tal Im age Processi ng,DIP)和細(xì)集料的棱角性法來(lái)表征砂的粒形獲取砂的粒形特征參數(shù)。細(xì)集料的棱角性法具體方法參照標(biāo)準(zhǔn)《公路工程集料試驗(yàn)規(guī)程》(J TGE 42-2005)。數(shù)字圖像法首先將砂篩分成單粒級(jí)的顆粒,然后洗去表面的灰塵,烘干,再在體式鏡下拍照。然后在用Im age-Pro Pl us(IPP)軟件對(duì)圖像進(jìn)行處理,并獲取顆粒圖像的特征參數(shù)。主要粒形參數(shù)如表3所示。

表2 細(xì)骨料主要參數(shù)

表3 機(jī)制砂粒形參數(shù)及其說(shuō)明

2.2.2砂堆積孔隙率測(cè)試及砂漿的工作性能、力學(xué)性能和干燥收縮測(cè)試

砂的堆積密度和空隙率參考標(biāo)準(zhǔn)建筑用砂(GB/T 14684-2011)進(jìn)行測(cè)量。砂漿的工作性能測(cè)試參考標(biāo)準(zhǔn)《水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)試方法》(GB/T 2419-2005)。力學(xué)性能測(cè)試參照標(biāo)準(zhǔn)《水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法(ISO法)》(GB/T 17671-1999)。干燥收縮性能參照標(biāo)準(zhǔn)《建筑砂漿基本性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》(J GJ/T 70-2009)。

3 結(jié)果與討論

3.1機(jī)制砂的粒形表征和評(píng)價(jià)

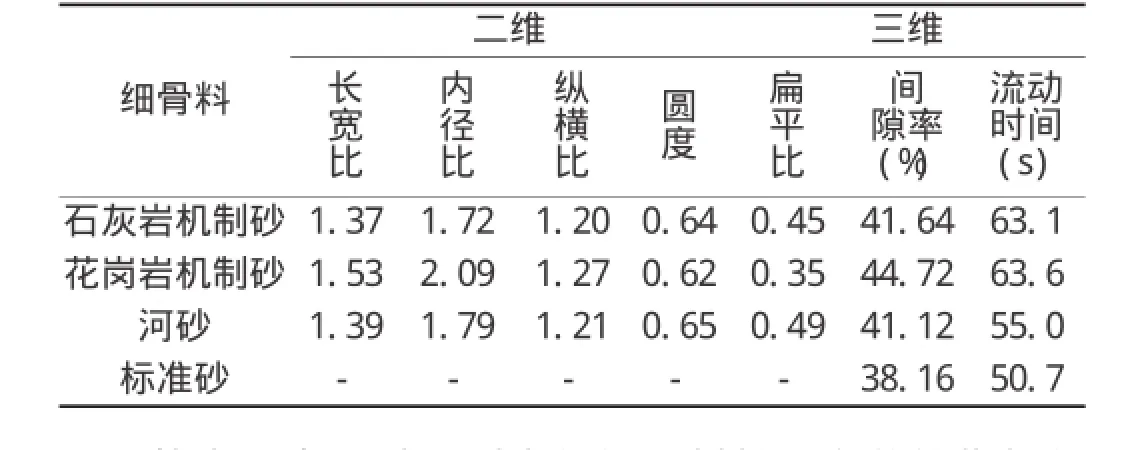

表4為細(xì)骨料的主要粒形參數(shù),從表中可以看出,在長(zhǎng)寬高三維均勻性方面,河砂的均勻性稍?xún)?yōu)于石灰?guī)r機(jī)制砂,而花崗巖機(jī)制砂最差。而在棱角性方面,也表現(xiàn)出相同的規(guī)律,主要原因在于河砂受長(zhǎng)期河流作用,大部分棱角已經(jīng)磨蝕,而石灰?guī)r硬度較花崗巖小,因此在各個(gè)方向都比較均勻。

表4 細(xì)骨料主要粒形參數(shù)

從表4中可以看到表征細(xì)骨料粒形參數(shù)的指標(biāo)很多,而各個(gè)指標(biāo)之間的變化規(guī)律并非一致,并且不同的研究者選用不同參數(shù)來(lái)評(píng)價(jià)粒形的優(yōu)劣,目前對(duì)顆粒粒形的評(píng)價(jià)還沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)。通過(guò)對(duì)顆粒粒形各個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的深入分析,構(gòu)建一個(gè)實(shí)用的粒形綜合評(píng)價(jià)指標(biāo),可為評(píng)價(jià)細(xì)骨料的粒形優(yōu)劣提供重要依據(jù)。

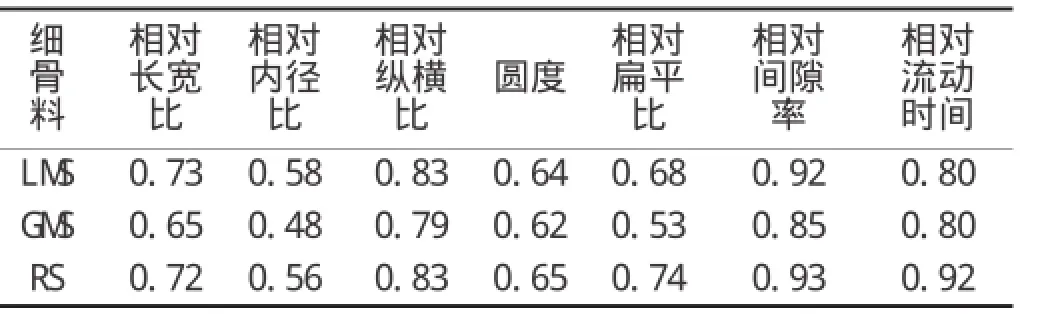

通過(guò)對(duì)各個(gè)粒形參數(shù)分析,如表5所示,對(duì)細(xì)骨料的各個(gè)參數(shù)指標(biāo)權(quán)重劃分。顆粒粒形的各個(gè)表征參數(shù)的數(shù)值口徑不統(tǒng)一,必須將各參數(shù)數(shù)值進(jìn)行歸一化處理才能進(jìn)行綜合計(jì)算。將長(zhǎng)寬比、內(nèi)徑比、縱橫比、圓度、扁平比以球?yàn)閰⒖迹?jì)算細(xì)骨料顆粒相對(duì)于球的相對(duì)長(zhǎng)寬比、相對(duì)內(nèi)徑比、相對(duì)縱橫比、圓度和相對(duì)扁平比。其中相對(duì)長(zhǎng)寬比、相對(duì)內(nèi)徑比和相對(duì)縱橫比為原始顆粒參數(shù)值的倒數(shù),扁平比與0.67的比值為顆粒的相對(duì)扁平比,圓度本身的值就是相對(duì)于球的值,因此還是實(shí)測(cè)值。間隙率和流動(dòng)時(shí)間以標(biāo)準(zhǔn)砂為參考,取標(biāo)準(zhǔn)砂的間隙率、流動(dòng)時(shí)間和各細(xì)骨料的間隙率、流動(dòng)時(shí)間的比值得到相對(duì)間隙率和相對(duì)流動(dòng)時(shí)間。本研究所得到的石灰?guī)r機(jī)制砂(LM S)、花崗巖機(jī)制砂(GM S)和河砂(RS)的各個(gè)粒形參數(shù)歸一化后的數(shù)值如表6所示。

表5 粒形各評(píng)價(jià)參數(shù)的權(quán)重劃分

表6 細(xì)骨料粒形參數(shù)的歸一化

根據(jù)各粒形表征參數(shù)權(quán)重和歸一化后的數(shù)值,可以計(jì)算得到一個(gè)比較全面反映顆粒粒形特征的綜合指數(shù),其計(jì)算公式如下:

粒形綜合指數(shù)=∑(粒形表征參數(shù)×權(quán)重)(式1)

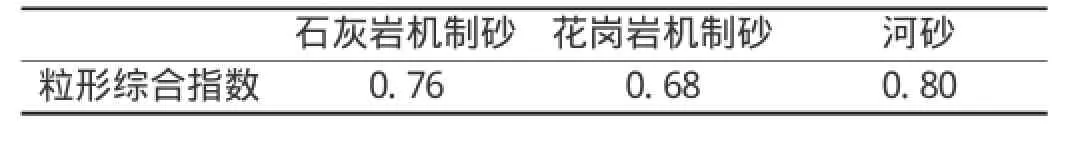

根據(jù)前面分析得到的權(quán)重和歸一化后的數(shù)據(jù),由式1可以計(jì)算得到河砂、石灰?guī)r機(jī)制砂和花崗巖機(jī)制砂的粒形綜合指數(shù)如表7所示。從表7中可以看出,將各個(gè)粒形參數(shù)按不同權(quán)重累加之后得到粒形綜合指數(shù)。其中河砂的粒形最好,粒形綜合指數(shù)為0.80,其次是石灰?guī)r機(jī)制砂為0.76,而花崗巖機(jī)制砂為0.68,粒形最差。

表7 機(jī)制砂粒形綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)

3.2機(jī)制砂粒形與砂漿性能

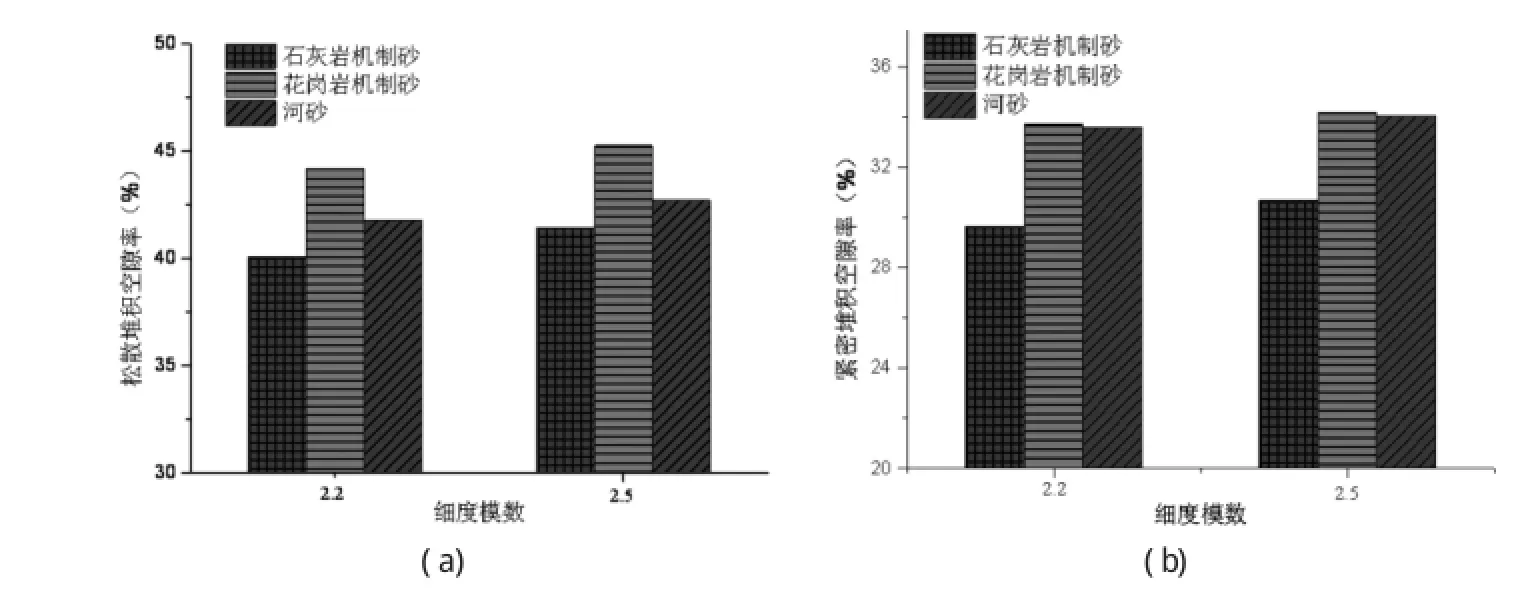

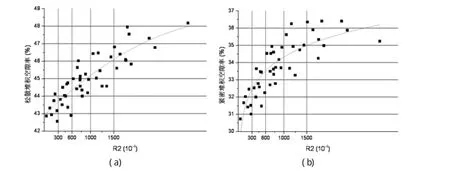

圖1為細(xì)度模數(shù)分別為2.2和2.5的細(xì)骨料的堆積空隙率,a為松散堆積空隙率,b為緊密堆積空隙率。兩個(gè)細(xì)度模數(shù)下細(xì)骨料的堆積空隙率的變化規(guī)律一致,說(shuō)明粒形對(duì)堆積空隙率的影響不隨細(xì)度模數(shù)的變化而變化。相同細(xì)度模數(shù)細(xì)骨料的堆積空隙率,粒形綜合指數(shù)最小的花崗巖機(jī)制砂高于河砂,長(zhǎng)寬比最小、粒形綜合指數(shù)較好的石灰?guī)r機(jī)制砂最小。以河砂為參考,在細(xì)度模數(shù)為2.5時(shí),石灰?guī)r機(jī)制砂的松散堆積和緊密堆積空隙率分別低河砂1.26%和3.36%,而花崗巖機(jī)制砂的松散堆積和緊密堆積空隙率分別高河砂 2.40%和0.13%。

圖1 不同細(xì)骨料連續(xù)級(jí)配堆積空隙率

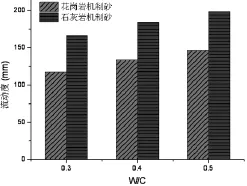

如圖2所示,在三個(gè)水灰比下,石灰?guī)r機(jī)制砂制備的砂漿的流動(dòng)度都高于花崗巖機(jī)制砂制備的砂漿。石灰?guī)r機(jī)制砂粒形綜合指數(shù)較大,顆粒更加均勻飽和,其堆積空隙率更小,故而砂漿的流動(dòng)度也相對(duì)更好。說(shuō)明機(jī)制砂的粒形綜合指數(shù)越大,砂漿的工作性能相對(duì)越好。

圖2 不同粒形機(jī)制砂砂漿流動(dòng)度

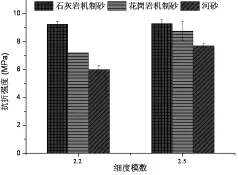

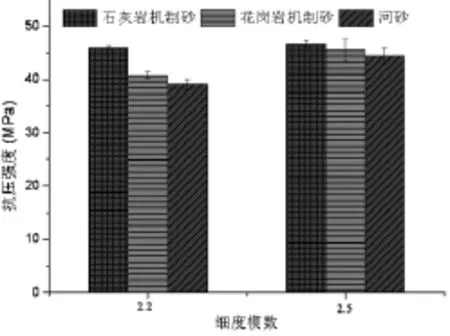

如圖3和圖4所示,相比于較為光滑圓潤(rùn)的河砂,機(jī)制砂粗糙多棱角的表面與基體的結(jié)合更加緊密,且顆粒之間存在機(jī)械咬合作用,故而機(jī)制砂制備的砂漿28天抗折、抗壓強(qiáng)度均高于河砂,特別是抗折強(qiáng)度要高出河砂制備的砂漿10%~50%。而對(duì)于不同粒形的機(jī)制砂,粒形綜合指數(shù)更高的石灰?guī)r機(jī)制砂砂漿的28天抗折強(qiáng)度要高于花崗巖機(jī)制砂,細(xì)度模數(shù)為2.2和2.5的抗折強(qiáng)度分別提高了28%和6%,抗壓強(qiáng)度分別提高了13%和3%。石灰?guī)r機(jī)制砂的粒形綜合指數(shù)更高,顆粒堆積空隙率更小,砂漿的工作性能更好,砂漿內(nèi)部缺陷相對(duì)更少,故而其抗折、抗壓強(qiáng)度也相對(duì)更高。

圖3 不同細(xì)骨料砂漿28天抗折強(qiáng)度

圖4 不同細(xì)骨料砂漿28天抗壓強(qiáng)度

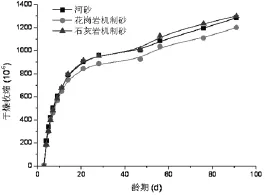

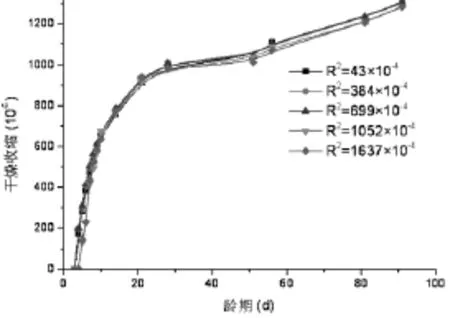

圖5 不同細(xì)骨料砂漿干燥收縮

圖5為細(xì)骨料細(xì)度模數(shù)為2.5不同細(xì)骨料制備的砂漿的干燥收縮。從圖中可以看到,隨齡期的增長(zhǎng),砂漿干燥收縮增大,在前20天,砂漿的干燥收縮速度較快,而后期速度逐漸變慢。這一是因?yàn)樗嗨a(chǎn)生的體積收縮,二是隨著水化的進(jìn)行,基體越來(lái)越致密,毛細(xì)孔中的水也越來(lái)越少,能夠逸失的水分也越來(lái)越小。相同級(jí)配下,花崗巖機(jī)制砂制備的砂漿的收縮值要小于石灰?guī)r機(jī)制砂和河砂,石灰?guī)r機(jī)制砂制備的砂漿的干燥收縮稍高于河砂。

3.3機(jī)制砂級(jí)配設(shè)計(jì)與評(píng)價(jià)

將細(xì)骨料篩分成 1.25~5m m、0.63~1.25m m、0.315~0.63m m和0.08~0.315m m四個(gè)區(qū)間,其中將1.25~5m m中1.25~5m m與2.5~5m m顆粒含量比例設(shè)定為 3:1,而0.08~0.315m m中0.16~0.315m m與0.08~0.16m m顆粒含量比例設(shè)定為2:1。將各個(gè)區(qū)間顆粒含量細(xì)化,設(shè)定質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為10%、20%、30%、40%,進(jìn)行排列組合得到44組級(jí)配。

以泰波級(jí)配作為機(jī)制砂級(jí)配的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),研究表明泰波指數(shù)為0.45時(shí)堆積密度最大,即堆積空隙率最小。因?yàn)樘┎?jí)配理論最細(xì)的顆粒粒徑為0m m,機(jī)制砂排除石粉顆粒的顆粒粒徑范圍為0.08~5m m,且本文級(jí)配設(shè)計(jì)時(shí)不包括石粉顆粒,故而本文四區(qū)間級(jí)配與泰波級(jí)配做比較時(shí),級(jí)配最小區(qū)間0.08~0.315m m顆粒含量和泰波級(jí)配小于0.315m m顆粒含量相對(duì)應(yīng)。

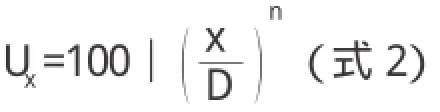

式中:Ux表示篩析通過(guò)量(%),x為篩孔尺寸,D為體系中最大顆粒尺寸,當(dāng)n=0.5為富勒級(jí)配公式。

將設(shè)計(jì)機(jī)制砂的級(jí)配與泰波級(jí)配進(jìn)行比較,計(jì)算二者之間累計(jì)分布偏差的平方和,如式(3)所示,根據(jù)R2值的大小來(lái)評(píng)價(jià)機(jī)制砂的級(jí)配與理想級(jí)配的偏差,R2值越小說(shuō)明越接近理想泰波級(jí)配(n=0.45)。

R2=∑(φi-ωi)2(式3)

式(3)中R2表示實(shí)際級(jí)配與富勒級(jí)配的偏差值,φi為機(jī)制砂對(duì)應(yīng)i篩孔尺寸顆粒對(duì)應(yīng)的累計(jì)分布,百分比表示;ωi為對(duì)應(yīng)i篩孔尺寸對(duì)應(yīng)泰波級(jí)配的累計(jì)分布,百分比表示。i取值為 0.08m m、0.16m m、0.315m m、0.63m m、1.25m m、2.5m m、5m m。

圖6 機(jī)制砂堆積空隙率

圖7 機(jī)制砂堆積空隙率

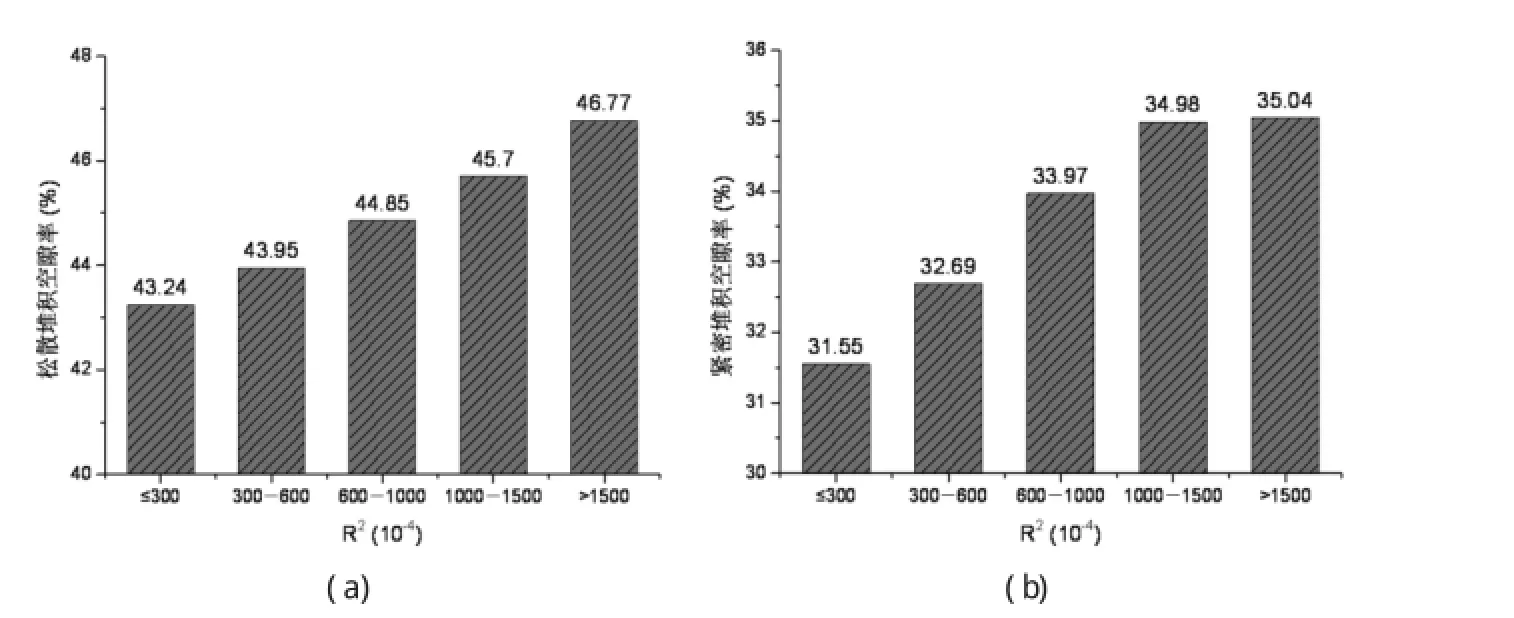

如圖6所示,機(jī)制砂的堆積空隙率隨著與泰波級(jí)配的偏差值的R2增大而增大,泰波級(jí)配曲線(xiàn)基于顆粒堆積達(dá)到最大密度,即堆積空隙率達(dá)到最小,而機(jī)制砂本身就是不同尺寸顆粒的集合體,故而其級(jí)配越接近泰波級(jí)配,其堆積空隙率也相對(duì)越小。從偏差值R2對(duì)堆積空隙率影響的散點(diǎn)圖分布規(guī)律分析,可以將偏差值R2劃分為5個(gè)區(qū)間:R2≤300×10-4、300×10-4

5個(gè)區(qū)間的機(jī)制砂的堆積空隙率平均值如圖7所示,從圖7中可以看出,將顆粒級(jí)配分成五個(gè)區(qū)間后,隨著與泰波級(jí)配累積偏差的增大,機(jī)制砂的堆積空隙率呈現(xiàn)增大的趨勢(shì),且機(jī)制砂的松散堆積空隙率和緊密堆積空隙率表現(xiàn)出相同的規(guī)律。

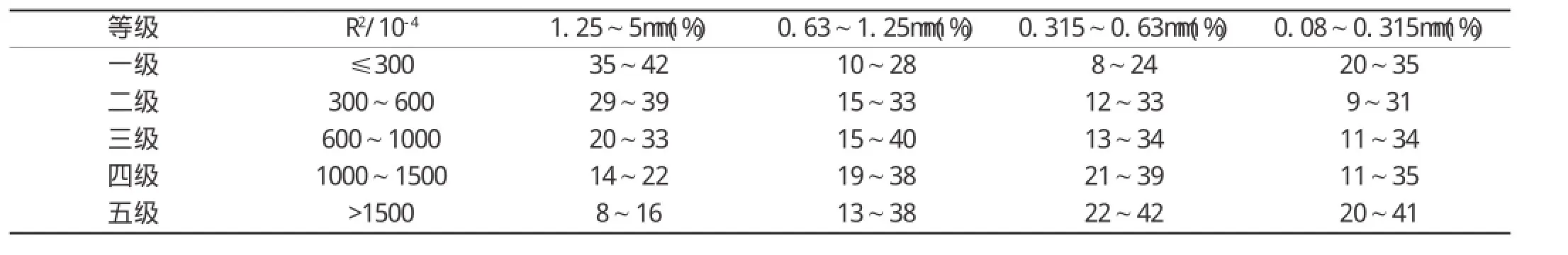

根據(jù)5個(gè)區(qū)間偏差值與機(jī)制砂堆積空隙率大小的關(guān)系,將機(jī)制砂分成5個(gè)等級(jí),其對(duì)應(yīng)的顆粒分布如表8所示。級(jí)配等級(jí)越大,表明堆積空隙率越大,級(jí)配越差。

3.4機(jī)制砂級(jí)配與砂漿性能

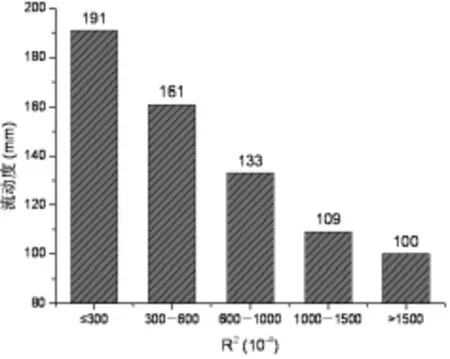

從圖8中可以看出,隨著機(jī)制砂級(jí)配與泰波級(jí)配偏差值的增大,砂漿流動(dòng)度呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。當(dāng)R2≤300× 10-4和300

圖8 不同級(jí)配機(jī)制砂砂漿流動(dòng)度

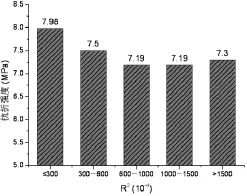

機(jī)制砂制備的砂漿的抗折強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度隨級(jí)配變化而變化,從圖9和圖10可以看出,隨著機(jī)制砂級(jí)配與泰波級(jí)配的偏差值R2的增大,砂漿的28天抗折強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度呈現(xiàn)一定的下降趨勢(shì)。從前面試驗(yàn)結(jié)果可知,機(jī)制砂級(jí)配越接近泰波級(jí)配,其堆積空隙率越小,砂漿工作性能也更好。緊密的骨架結(jié)構(gòu)和良好的工作性能,使得對(duì)應(yīng)的砂漿的抗壓強(qiáng)度也相對(duì)更高。總體上而言,隨著機(jī)制砂級(jí)配與泰波級(jí)配(n=0.45)的偏差值的增大,機(jī)制砂砂漿的力學(xué)性能呈現(xiàn)一定的下降趨勢(shì)。并且當(dāng)R2≤300×10-4時(shí),砂漿的力學(xué)性能較優(yōu)。

圖9 不同級(jí)配機(jī)制砂砂漿28天抗折強(qiáng)度

圖10 不同級(jí)配機(jī)制砂砂漿28天抗壓強(qiáng)度

圖11 不同級(jí)配砂漿干燥收縮

表8 不同等級(jí)機(jī)制砂級(jí)配顆粒分布

從圖11中可以看出,不同級(jí)配機(jī)制砂砂漿的干燥收縮隨R2的增大呈現(xiàn)一定的減小趨勢(shì),但減小的幅度很小,砂漿干縮值在1280~1310×10-6之間,基本上處于同一水平。總的而言,級(jí)配與砂漿干燥收縮的關(guān)系不明顯。

4 結(jié)論

⑴通過(guò)數(shù)字圖像法獲取了機(jī)制砂的粒形參數(shù),將細(xì)骨料二維和三維方向上的粒形參數(shù)按不同權(quán)重組合,建立了顆粒粒形綜合指數(shù)公式:粒形綜合指數(shù)=∑(粒形表征參數(shù)×權(quán)重),粒形綜合指數(shù)越高,細(xì)骨料粒形越好,本研究所用石灰?guī)r機(jī)制砂、花崗巖機(jī)制砂和河砂粒形綜合指數(shù)分別為0.76、0.68和0.80。河砂、粒形最好,石灰?guī)r其次,花崗巖機(jī)制砂最差。

⑵機(jī)制砂的粒形綜合指數(shù)越高,堆積空隙率越小。相同配合比下,粒形綜合指數(shù)更高的石灰?guī)r機(jī)制砂砂漿的流動(dòng)度和抗折、抗壓強(qiáng)度較花崗巖機(jī)制砂砂漿相對(duì)更高,干燥收縮更大。

⑶設(shè)計(jì)了四區(qū)間級(jí)配,并以與泰波級(jí)配的偏差值R2作為級(jí)配評(píng)價(jià)指標(biāo)。總體上機(jī)制砂的堆積空隙率隨偏差值R2的增大而增大。從偏差值R2對(duì)堆積空隙率影響的散點(diǎn)圖分布規(guī)律分析,可以將偏差值R2劃分為5個(gè)區(qū)間:R2≤300×10-4、300×10-4

⑷機(jī)制砂級(jí)配越接近泰波級(jí)配(n=0.45),機(jī)制砂砂漿的流動(dòng)度和抗壓強(qiáng)度相對(duì)越高,當(dāng)R2≤300×10-4時(shí),砂漿的工作性能和力學(xué)性能較好,級(jí)配與砂漿的干縮性能關(guān)系不明顯。●

[1]M ehta P K.concrete m i crostruture,preperti es,and m ateri al s[M].1 ed.北京:中國(guó)電力出版社,2008.434.

[2]朱俊利,郎學(xué)剛,賈希娥.機(jī)制砂生產(chǎn)現(xiàn)狀與發(fā)展[J].礦冶,2001(04):38-42.

[3]莊良松.河道采砂危害及其控制對(duì)策的探討[J].水利科技,2009(02):24-26.

[4]Gui m araes MS,Val des J R,Pal om i no A M,et al.Aggregate producti on:Fi nes generati on duri ng rock crushi ng[J].Internati onalJ ournalofM i neralProcessi ng. 2007,81(4):237-247.

[5]H J.Q ual i ty Characteri sti cs of Fi ne Aggregate and Control l i ng thei rEffcctson Concrete[D].H el si nki: H el si nki Uni versi ty of Techol ogy,2001.

[6]王稷良.機(jī)制砂特性對(duì)混凝土性能的影響及機(jī)理研究[D].武漢理工大學(xué),2008.

[7]Kw an A K H,Fung WWS.Packi ng densi ty m easurem ent and m odel l i ng of fi ne aggregate and m ortar[J].Cem ent and Concrete Com posi tes.2009,31(6):349-357.

[8]王振軍,沙愛(ài)民.水泥混凝土漿體-集料界面區(qū)結(jié)構(gòu)與性能[J].重慶建筑大學(xué)學(xué)報(bào).2008(06):155-160.

[9]Shen S,Yu H.Characteri ze packi ng ofaggregate parti cl esforpavi ng m ateri al s:Parti cl e si ze i m pact [J].Constructi on and Bui l di ng M ateri al s.2011,25(3): 1362-1368.

[10]O zen M,Gul er M.Assessm entofopti m um threshol d and parti cl e shape param eter for the i m age anal ysi s of aggregate si ze di stri buti on ofconcrete secti ons[J]. O pti cs and Lasers i n Engi neeri ng.2014,53:122-132.

謝華兵,男,華南理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院碩士研究生

韋江雄,男,華南理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授,博士生導(dǎo)師,研究方向水泥基復(fù)合材料

李方賢,男,華南理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院副研究員,研究方向水泥基復(fù)合材料