影響我國社區居民參與公共文化及其評價的因素分析

——基于全國17個省51個社區的抽樣調查

彭雷霆 王 楨

?

影響我國社區居民參與公共文化及其評價的因素分析

——基于全國17個省51個社區的抽樣調查

彭雷霆王楨

通過對17個省51個社區的抽樣調查發現,不同群體的社區居民的公共文化需求、參與及其評價是存在差異的,而影響這些差異的因素包括性別、年齡、職業、收入水平和文化程度等多個方面;同時,社區居民更加趨向于深入主動型的文化參與方式,當前社區文化供給與居民文化期望之間也存在一定差距。因此,構建現代公共文化服務體系在著力推進公共文化服務標準化、均等化的同時,應結合不同社區居民的群體特征,加快公共文化領域的供給側結構性改革,改變公共文化供給方式,采取更有針對性的供給措施,擴大有效供給。

社區居民公共文化參與滿意度評價影響因素

隨著新型城鎮化的發展,至2015年底我國城鎮化率已達到56.1%,城鎮常住人口達7.7億人。城市社區成為我國公民主要的生活單位,社區居民成為我國構建現代公共文化服務體系的主要參與群體。“十三五”是我國全面建成小康社會的決勝階段,也是我國構建現代公共文化服務體系的關鍵期。為進一步了解當前社區居民參與公共文化情況,增強公共文化投入的精準性,2016年1—2月武漢大學國家文化財政政策研究基地課題組選取全國17個省(直轄市、自治區)51個社區進行了抽樣調研。本文即基于此次調研,對影響當前社區居民參與公共文化及其評價的因素進行定量分析,以為下一步推進我國公共文化服務體系建設提供相關建議。

一、調研的基本情況

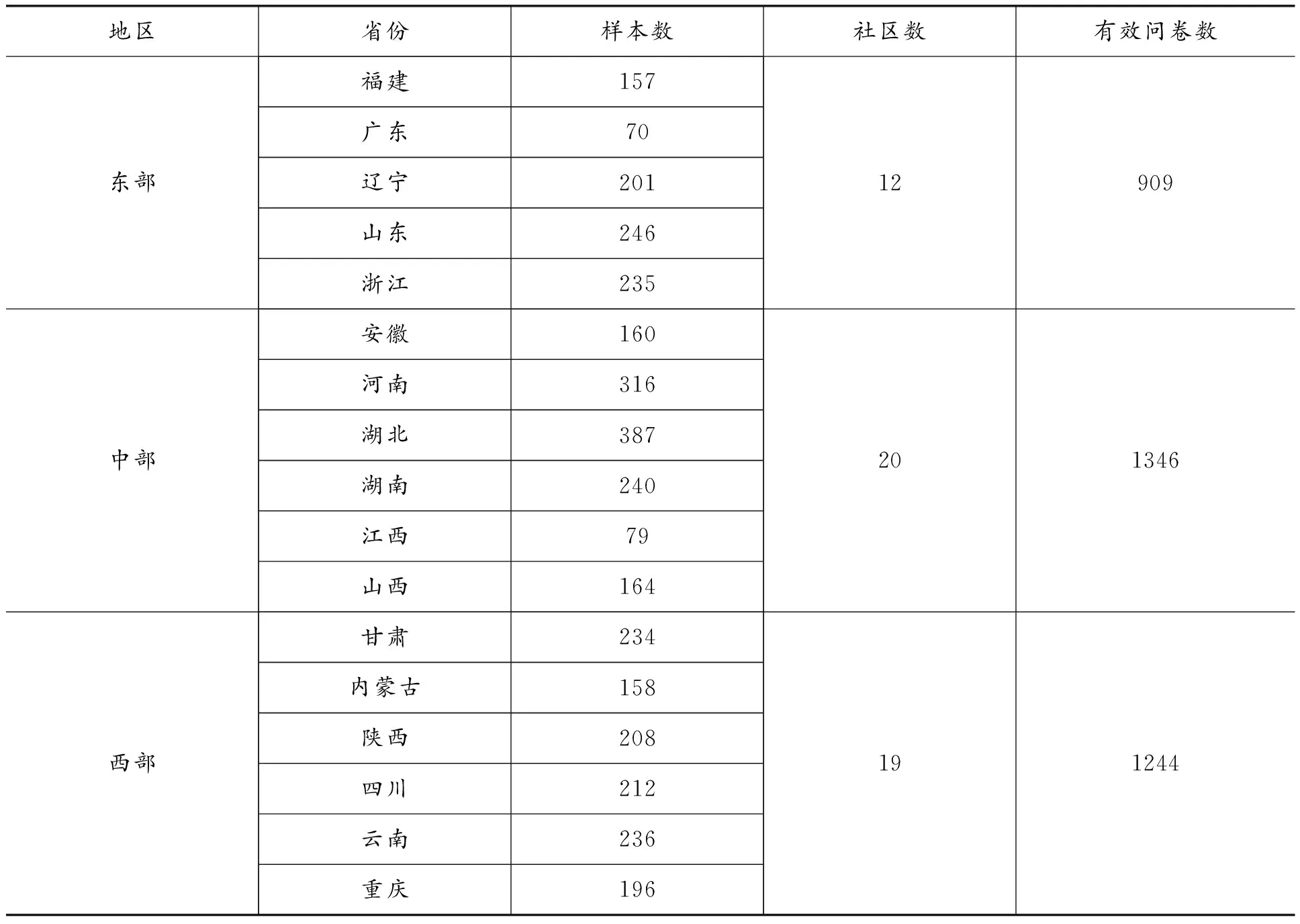

本次調研采取“分區域隨機抽樣”的問卷調查方式,在全國選取17個省(直轄市、自治區)51個社區進行調研(詳見表1)。課題組調研員在所調研的社區通過隨機抽樣的方式對社區居民進行現場問卷調查,了解社區居民公共文化參與、需求及評價情況。

本次調研最終收回有效的社區居民問卷3499份。參與調研的社區居民具體情況見表2。

從被調查社區居民的樣本情況看,男女比例較為均衡,基本涵蓋了不同年齡、職業、文化程度和收入水平,可以反映不同群體不同階層的社區居民參與公共文化的情況。

表1 調研樣本區域分布情況一覽表

表2 被調研社區居民情況分布表

二、影響社區居民公共文化需求、參與及評價的定量分析

近年隨著我國人們生活水平的提升、公共文化服務體系建設的全面推進,社區居民對于公共文化的參與率和需求量都有了一定的提升,人們對于公共文化服務的服務質量也有了更高的要求。但究竟是哪些因素影響了社區居民的公共文化需求、參與及其評價,仍需要通過定量研究來具體分析。本文主要運用SPSS軟件,分析社區居民的性別、年齡、職業、收入水平、文化程度等因素是否對社區居民公共文化需求、參與及評價產生了影響。

(一)社區居民的文化需求分析

本次調研中,社區居民文化需求分為基礎設施需求、參與方式需求以及參與質量需求三類。

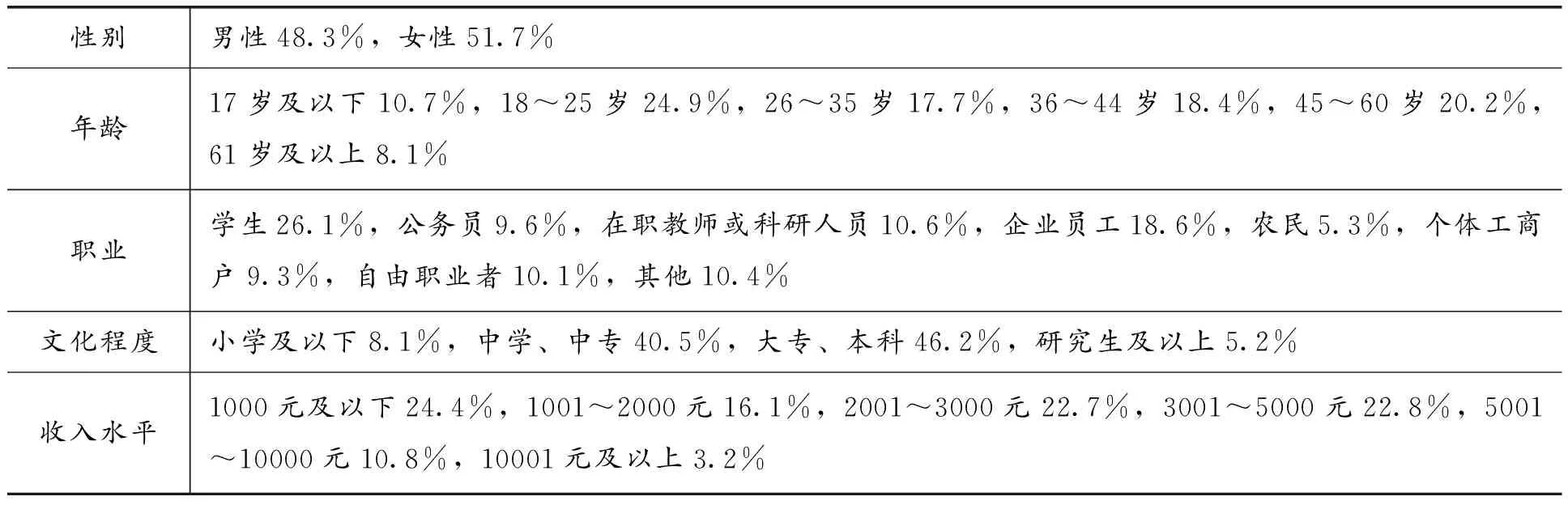

總體來看,社區居民對基礎設施需求主要集中在“影視和演出場館類”以及“圖書閱覽類”,希望在居住地附近增設諸如圖書館、電影院、藝術中心等基礎設施(詳見圖1)。這從側面表明,社區居民對于文化需求已經由簡單的文化滿足類需求逐漸轉向更高層次的精神享受。

圖1 社區居民文化基礎設施需求分析圖

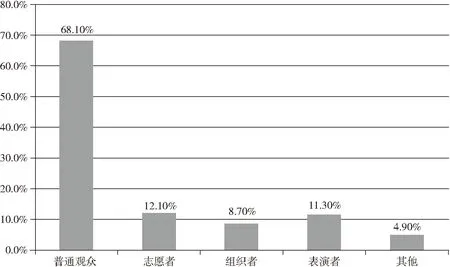

同時,本次調研也顯示,目前我國社區居民參與公共文化活動的方式主要是作為“普通觀眾”身份,其占比為68.1%,其次為“志愿者”身份和“表演者”身份,分別占比12.1%、11.3%,而作為“組織者”身份參與公共文化活動的社區居民則比較少(詳見圖2)。但與此同時,83.6%的社區居民表示愿意更深入地參與公共文化活動,且更愿意以積極主動的方式,如“做公共文化服務的志愿者(44.1%)”、“為公共文化服務獻策建言(33.4%)”、 “對公共文化活動捐贈(17.9%)”等方式,而非僅僅只是被動地參與文化活動。這表明隨著社會經濟整體的發展,社區居民自我展現、自我服務、自我教育的文化需求日益凸顯。

圖2 文化參與身份圖

在參與質量需求方面,本次被調研的社區居民有超過三分之一(37.7%)的人表示公共文化參與質量是影響其參與文化生活的主要因素,且有四分之一強(25.4%)的被調研居民明確表示當前公共文化服務質量不高。這反映隨著物質生活的豐富,人們對于精神文化需求的參與質量要求越來越高。

根據卡方檢驗結果可知,性別、年齡、文化程度、收入水平、職業等因素對于社區居民文化基礎設施需求以及提升參與質量的方式有不同程度的影響,但對公共文化參與方式的需求無顯著影響或影響不明顯,故對后者不進行分析。

1.基礎設施需求

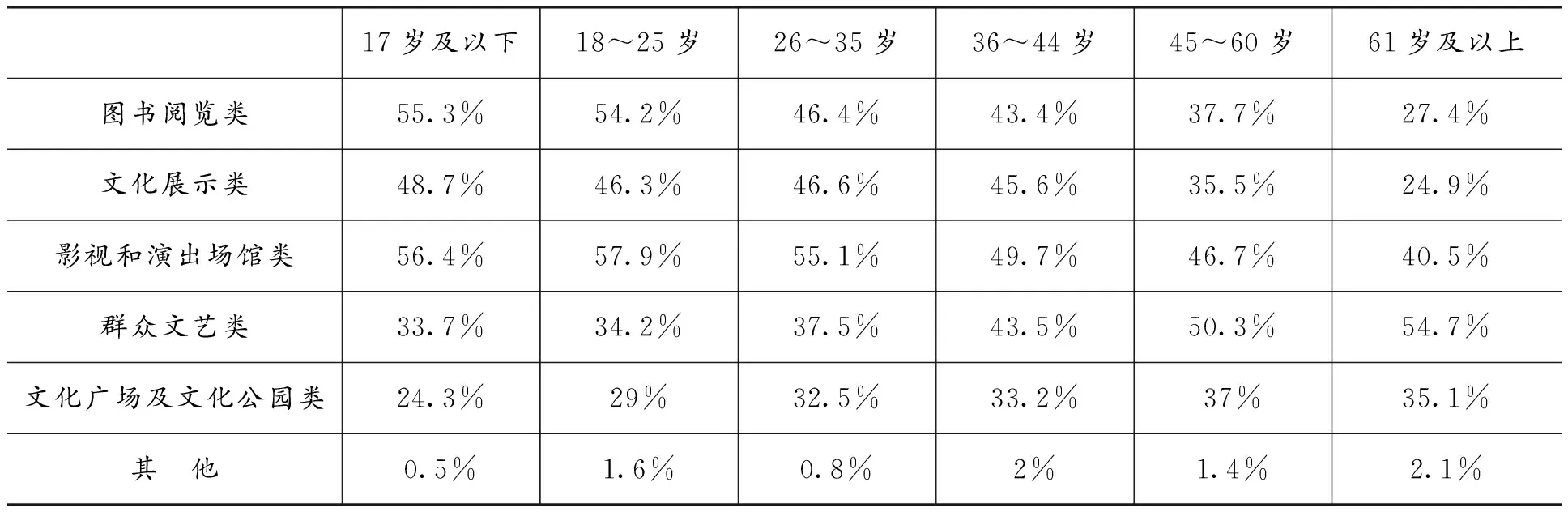

數據分析顯示,年齡、職業對社區居民的文化基礎設施需求有顯著影響。其中,不同年齡層的群體對于“影視和演出場館類”基礎設施的需求均較大;青少年(25歲以下)群體,對于“圖書閱覽類”基礎設施較為青睞,而中年群體(36~44歲)希望在居住地附近多增加“文化展示類”場所,45歲以上年齡偏大群體則比較喜歡具有“群眾文藝類”功能的基礎設施(詳見表3)。這表明不同年齡段的社區居民在基礎設施文化需求偏好上有明顯差異。

表3 不同年齡的社區居民文化基礎設施需求分析表

不同職業的社區居民對于文化基礎設施需求的選擇也有影響。其中,除農民群體外,其余職業群體對于“影視和演出場館類”基礎設施的需求均較大;學生、公務員、教師或科研人員對于“圖書閱覽類”基礎設施也有較大的需求;企業員工、自由職業者則相對而言更青睞“文化展覽類”基礎設施;農民群體則對于“群眾文藝類”以及“文化廣場及文化公園類”基礎設施有較大的需求(詳見表4)。

表4 不同職業的社區居民對文化參與基礎設施需求分析表

2.參與質量需求

卡方檢驗結果顯示,年齡、職業、文化程度、收入水平四個因素都會影響社區居民對“如何提高公共文化參與質量方式”的選擇。

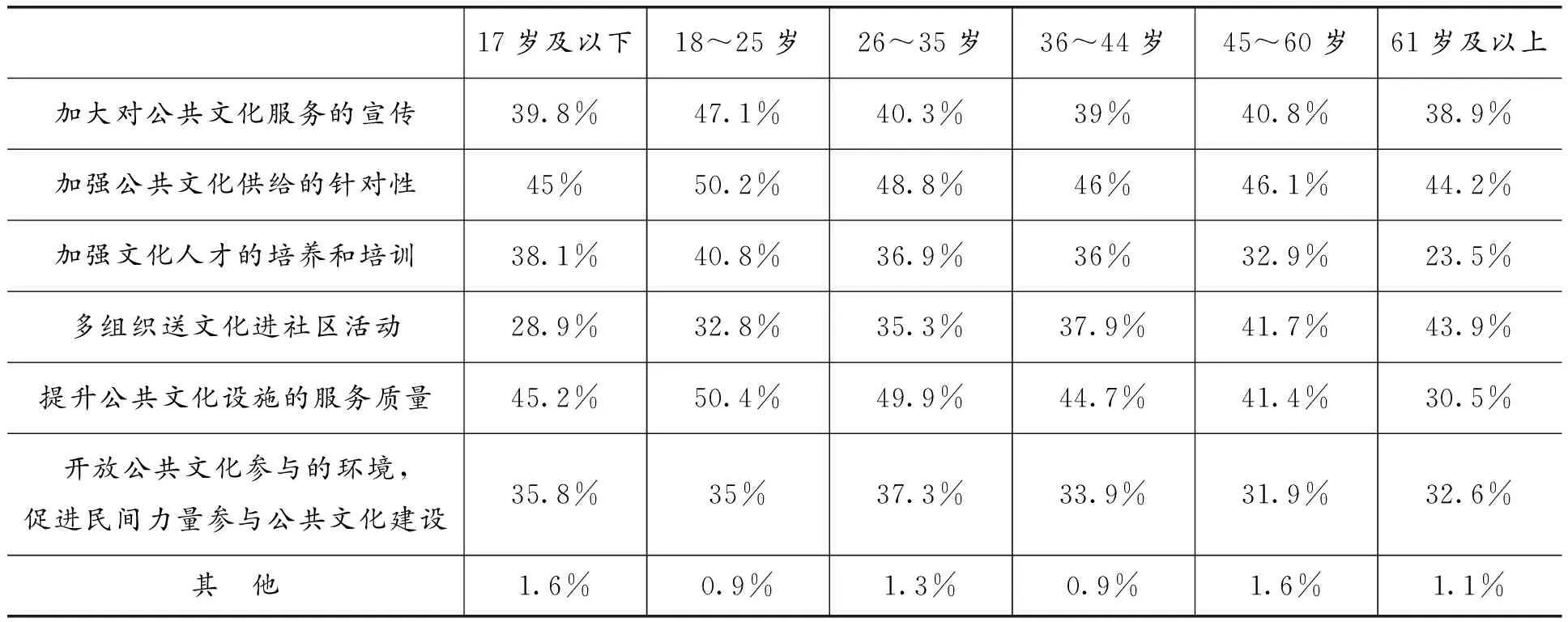

從年齡分析看,不同年齡層群體都贊同“加大對公共文化服務的宣傳”以提高公共文化參與質量。除此之外,中青年群體(44歲以下)認為還應“提升公共文化設施的服務質量”并“加強文化人才的培養和培訓”;而中老年人群體(45歲以上)則更加青睞以“多組織送文化進社區活動”的方式提高公共文化參與質量(詳見表5)。

表5 不同年齡層社區居民對文化參與質量提升方式選擇分析表

從職業分析看,學生、公務員、教師或科研人員更多贊同通過“提升公共文化設施的服務質量”、“加強文化人才的培養和培訓”、“加大對公共文化服務的宣傳”來提高公共文化參與質量;而企業員工、個體工商戶以及自由職業者則主張以“提升公共文化設施的服務質量”和“多組織送文化進社區活動”方式來提高參與質量;農民則更加傾向于“加大對公共文化服務的宣傳”、“多組織送文化進社區活動”的方式(詳見表6)。

表6 不同職業的社區居民對文化參與質量提升方選擇分析表

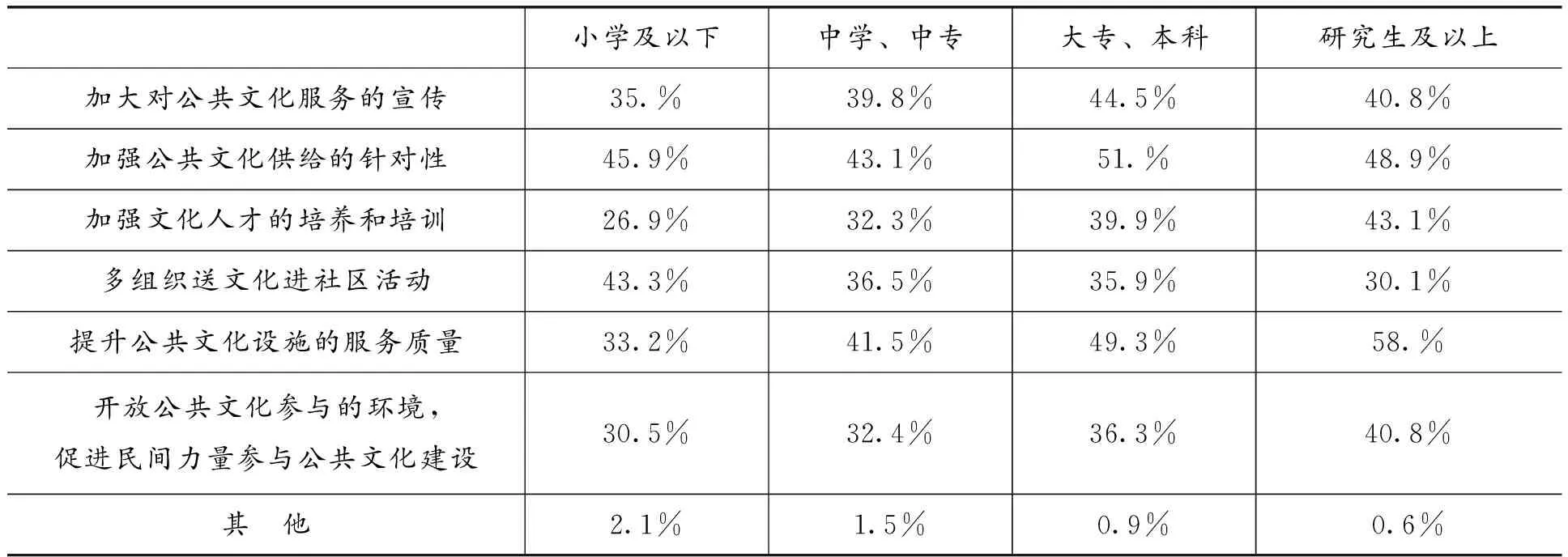

從文化程度方面來看,不同文化程度的群體都認為可通過“加強公共文化供給的針對性”、“提升公共文化設施的服務質量”方式提高文化參與質量。除此之外,小學及以下文化程度群體也主張利用“加大對公共文化服務的宣傳”以提高文化參與質量;中學、中專文化程度的群體則側重“加大對公共文化服務的宣傳”以提高文化參與質量;而大專、本科文化程度的群體贊同“加強文化人才的培養和培訓”以提高文化參與質量;研究生以上的文化程度的群體則傾向于“開放公共文化參與的環境,促進民間力量參與公共文化建設”的方式以提升參與質量(詳見表7)。

表7 不同文化程度群體對文化參與質量提升方式需求分析交叉表

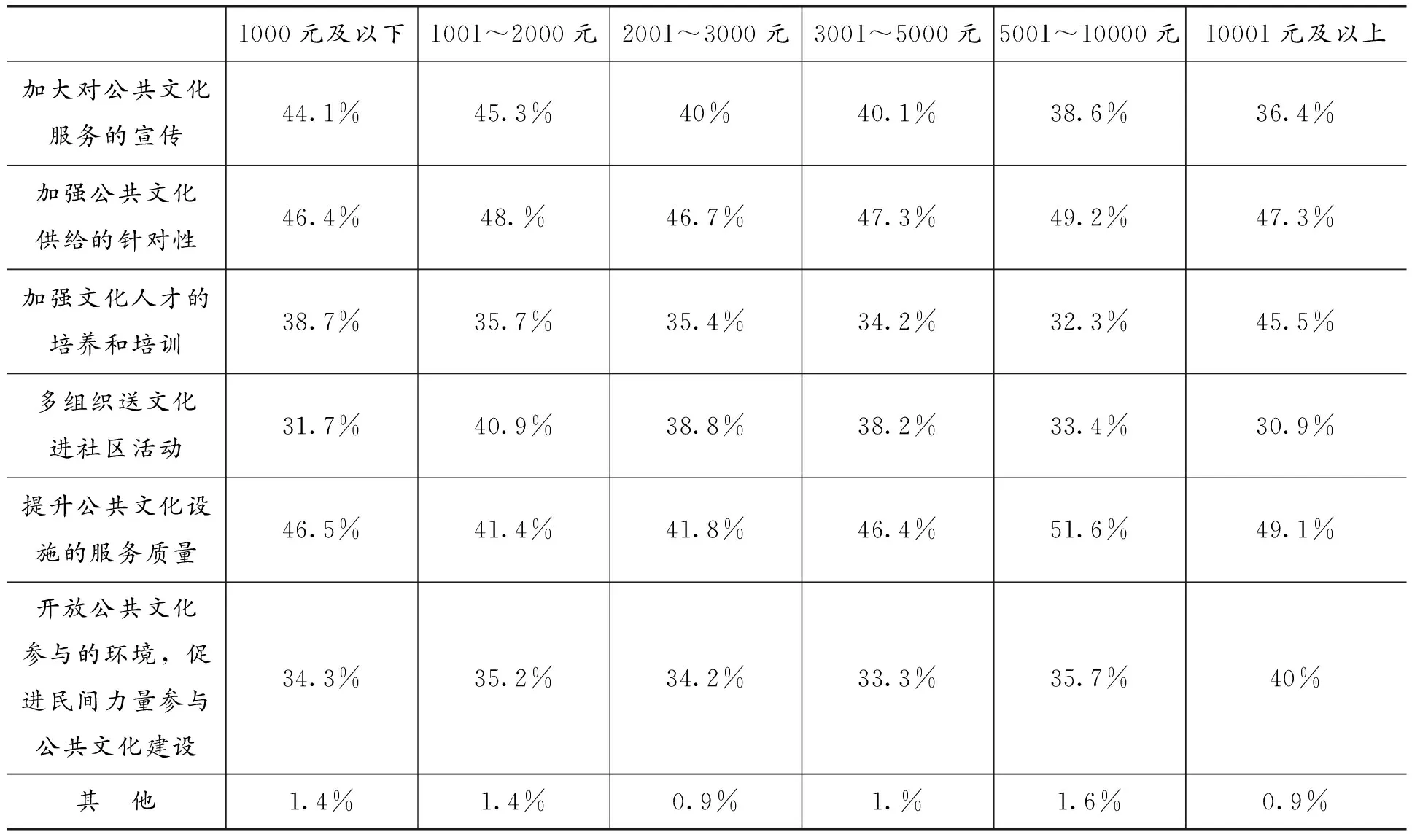

從收入水平方面來看,中等偏低收入水平群體(5000元以下)傾向于通過“多組織送文化進社區活動”方式提高文化參與的質量;高收入水平群體(5000元以上)傾向于通過“提升公共文化設施的服務質量”方式提高文化參與的質量(詳見表8)。

表8 不同收入水平群體參與質量提升方式需求分析交叉表

(二)社區居民的文化參與分析

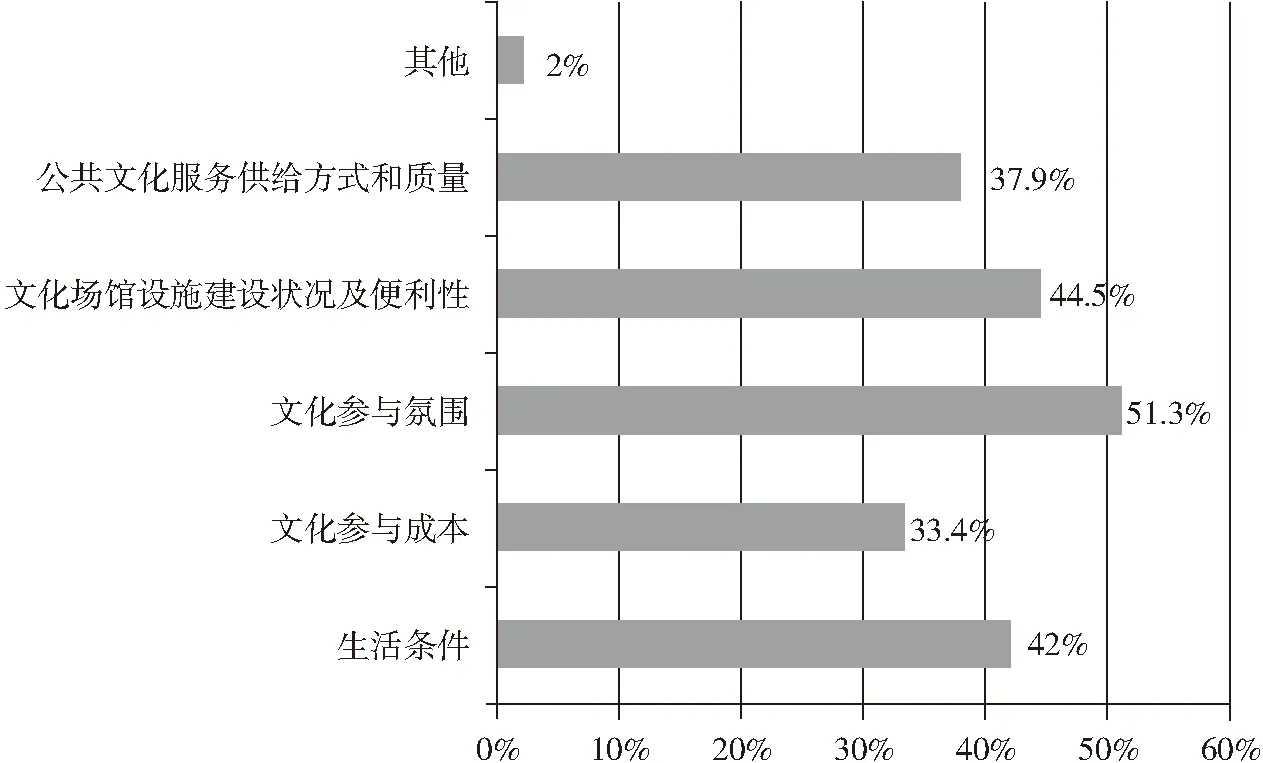

調研顯示,影響社區居民文化參與的因素包括生活條件、文化參與成本、文化參與氛圍、文化場館設施建設及便利性、公共文化服務供給方式和質量及其他6個方面。

總體來看,影響社區居民文化參與的主要因素有3個方面,分別為“文化參與氛圍”、“文化場館設施建設狀況及便利性”和“生活條件”,各占調研樣本比重為51.3%、44.5%、42%(見圖3)。

圖3 文化參與影響因素分析圖

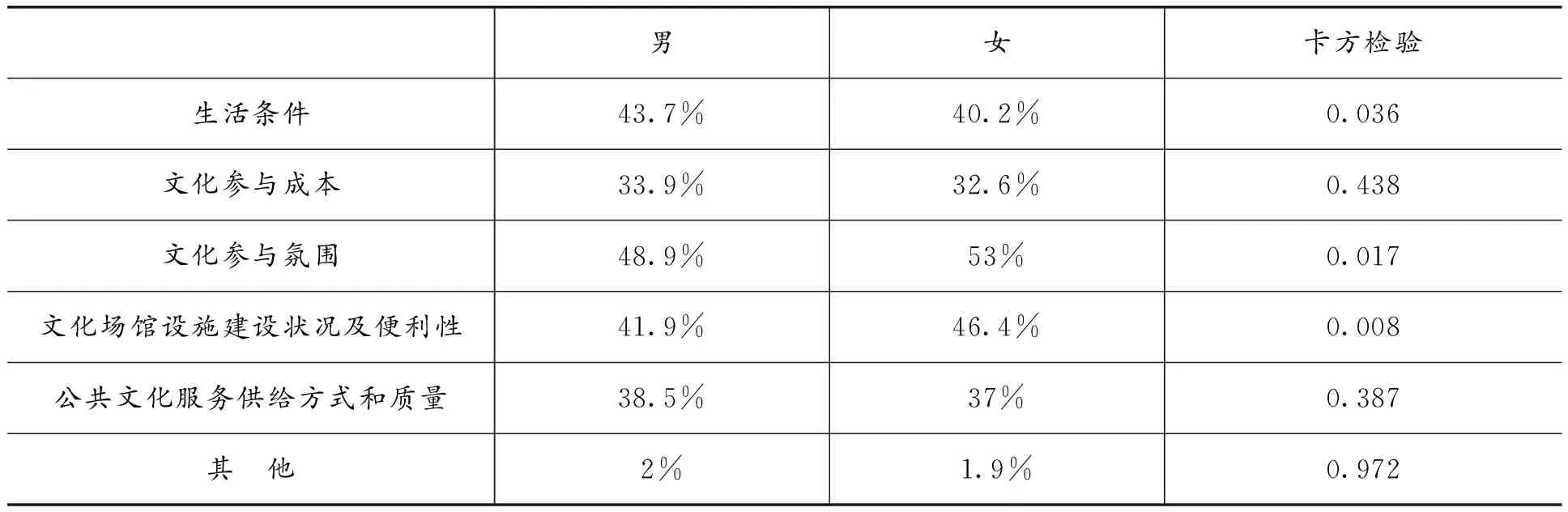

從性別分析看,根據卡方檢驗結果可知,影響不同性別社區居民的文化參與因素是各有側重。其中,影響社區男性居民參與文化生活的主要影響因素為“生活條件”,而影響社區女性居民參與文化生活的主要影響因素為“文化參與氛圍”與“文化場館設施建設狀況及便利性”(見表9)。

表9 不同性別文化參與影響因素分析表

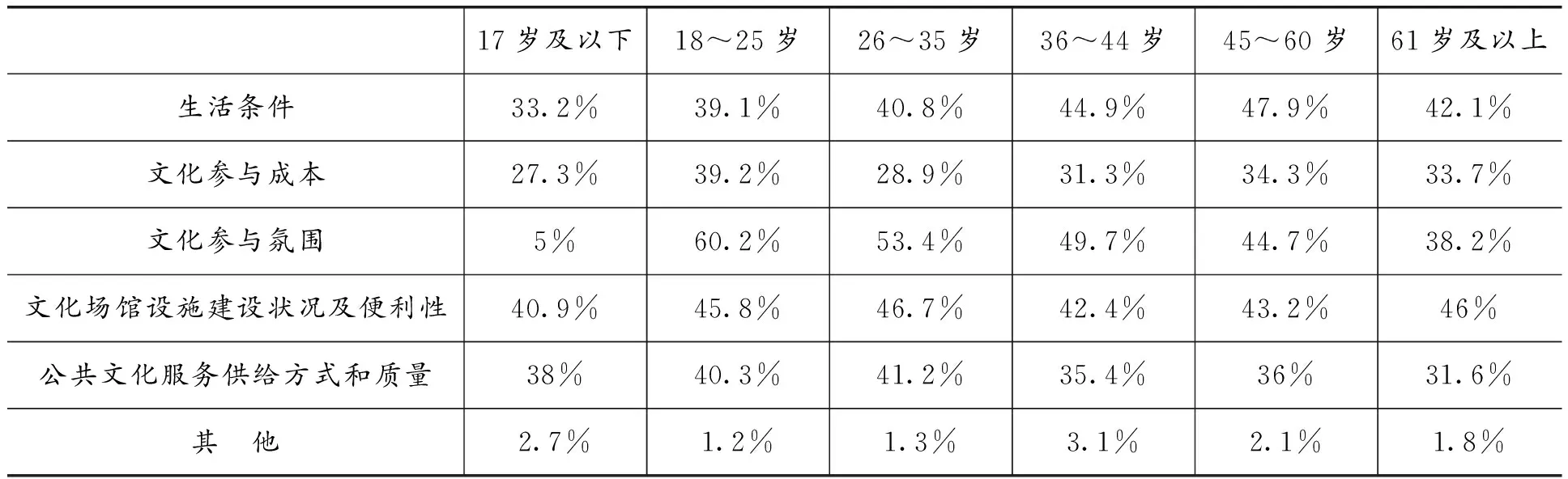

從不同年齡的社區居民分析看,“文化參與氛圍”對于所有年齡層參與文化活動的影響都較大。除此之外,以45歲為年齡分界點,影響45歲以下社區居民參與文化的是“文化場館設施建設狀況及便利性”和“公共文化服務供給方式和質量”,而45歲及以上的社區居民參與文化更多是受“生活條件”和“文化參與成本”影響(詳見表10)。

從職業分析看,學生、公務員以及教師或科研人員更加看重“文化參與氛圍”、“文化場館設施建設狀況及便利性”以及“公共文化服務供給方式和質量”;企業員工、自由職業者更加看重“生活條件”、“文化參與氛圍”、“文化場館設施建設及便利性”;而農民與個體工商戶在進行文化參與時,更加看重的是“生活條件”以及“文化參與成本”(詳見表11)。

表10 不同年齡層文化參與影響因素分析表

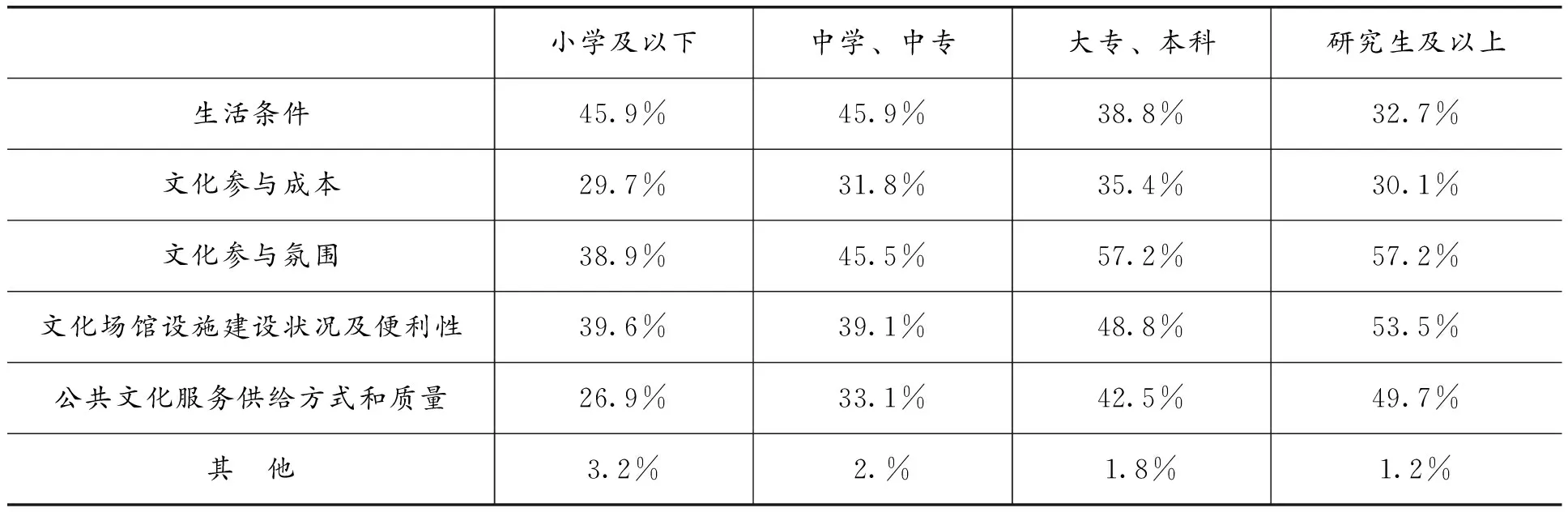

從文化程度看,小學及以下、中學和中專文化程度的居民參與文化更多是考慮“生活成本”的因素;而大專和本科、研究生及以上文化程度的居民在選擇文化參與時,更加注重“文化參與氛圍”以及“文化場館建設狀況及便利性”(詳見表12)。

表12 不同文化程度文化參與影響因素分析表

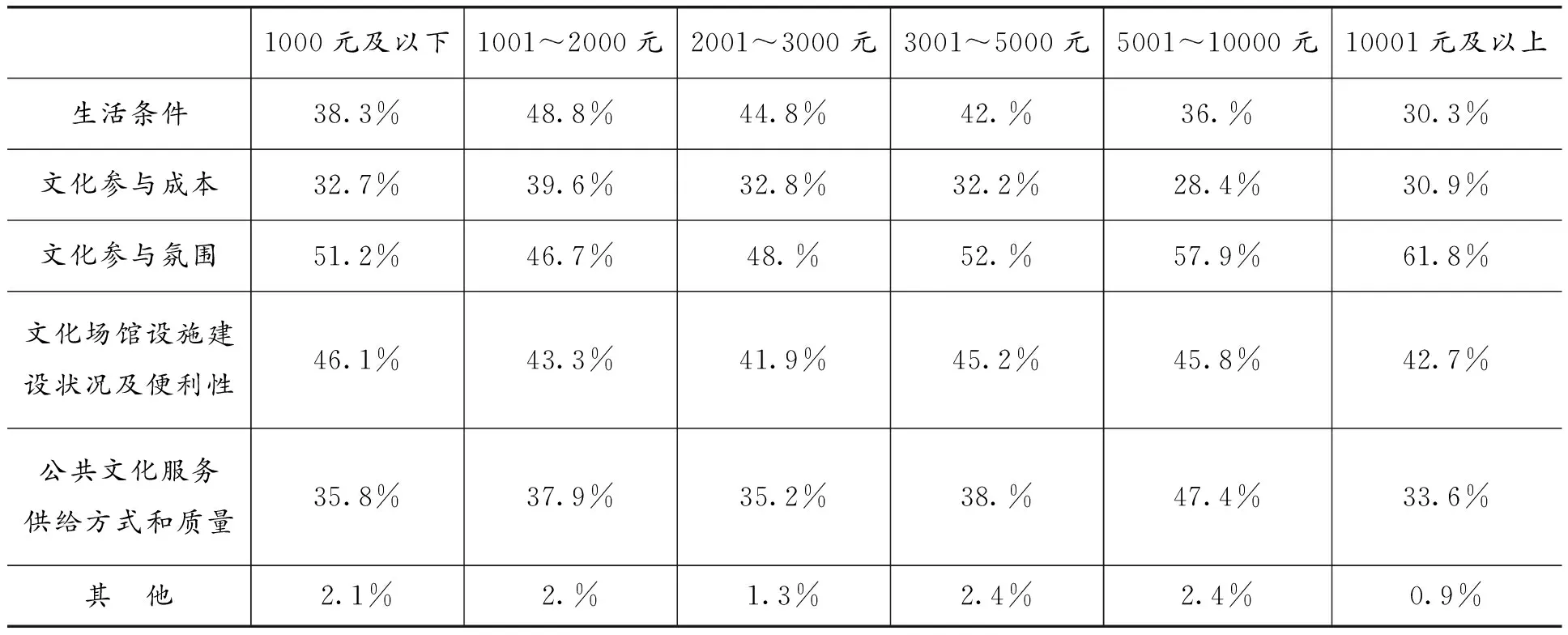

從收入水平來看,對于不同收入水平的群體來說,“文化參與氛圍”是其選擇文化參與的一個不可忽視的重要影響因素;此外,對于中等偏低收入(3000元及以下)群體來說,“生活條件”、“文化參與成本”是其選擇文化參與的重要影響因素;而中等偏高型群體(3001~5000元)和小康型群體(5000元以上)在進行文化參與時,則更加看重“公共文化服務供給方式和質量”(詳見表13)。

表13 不同文收入水平文化參與影響因素分析表

(三)社區居民的公共文化服務評價分析

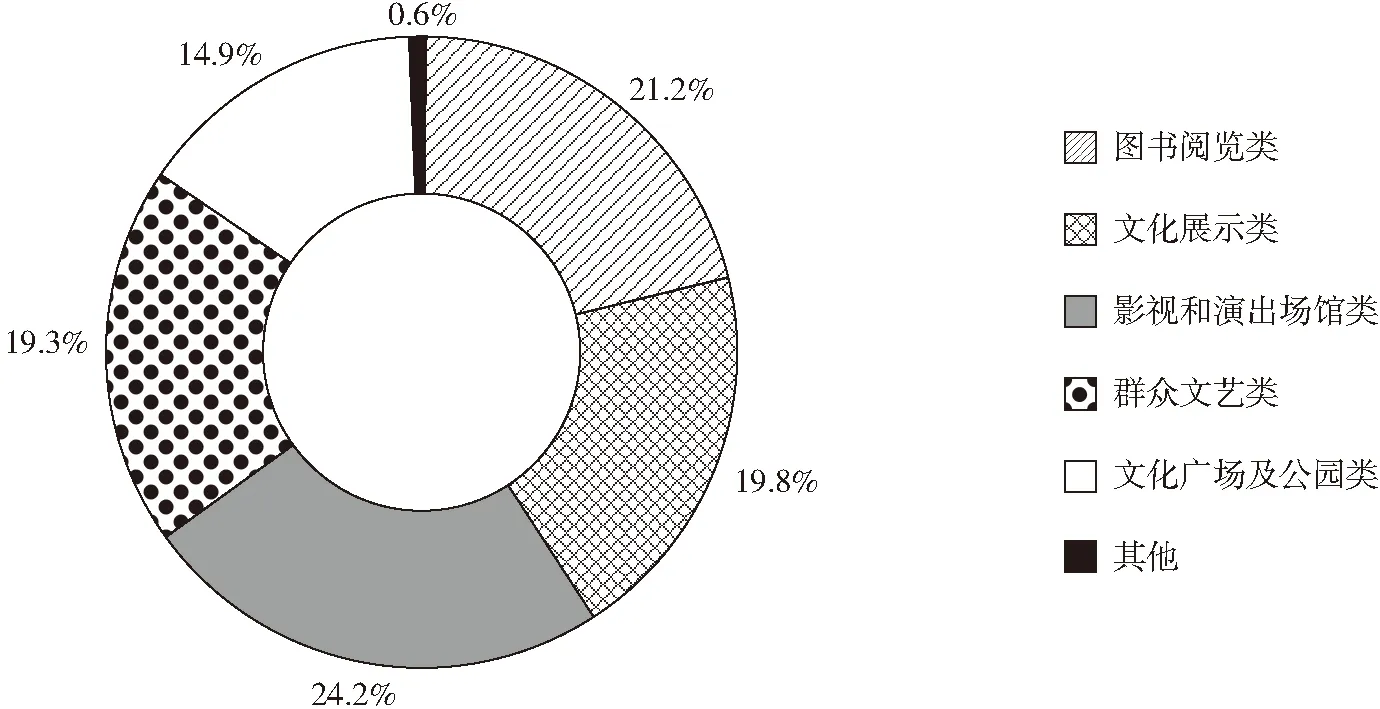

本次調研關于社區居民公共文化服務評價的測度,主要通過公眾對于目前公共文化服務的滿意度以及影響滿意度的因素兩方面進行分析。

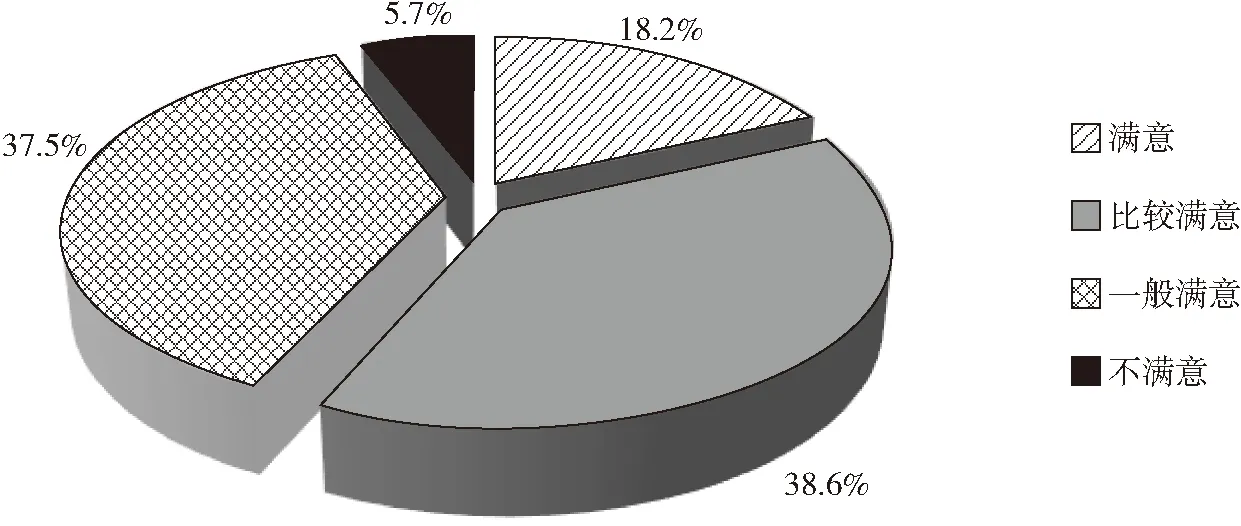

根據本次調研結果可知,社區居民對于當前公共文化服務表示比較滿意(38.6%)和一般滿意(37.5%)的居民所占比重較大,而表示滿意和不滿意的受眾所占比例較小(詳見圖4)。

圖4 當前社區居民公共文化服務滿意度分析圖

由圖4可知,當前,群眾對于其所享有的公共文化服務具有一定的認可度,但大多數還處于比較滿意或一般滿意的階段。這表明仍有一定提升空間以優化公共文化服務供給。

從影響社區居民滿意度的因素看,既有基于社區居民自身因素,也有當前公共文化服務本身存在的一些不足。

第一,從社區居民自身因素看,不同年齡、職業以及文化程度對于社區居民的滿意度均有一定的影響。

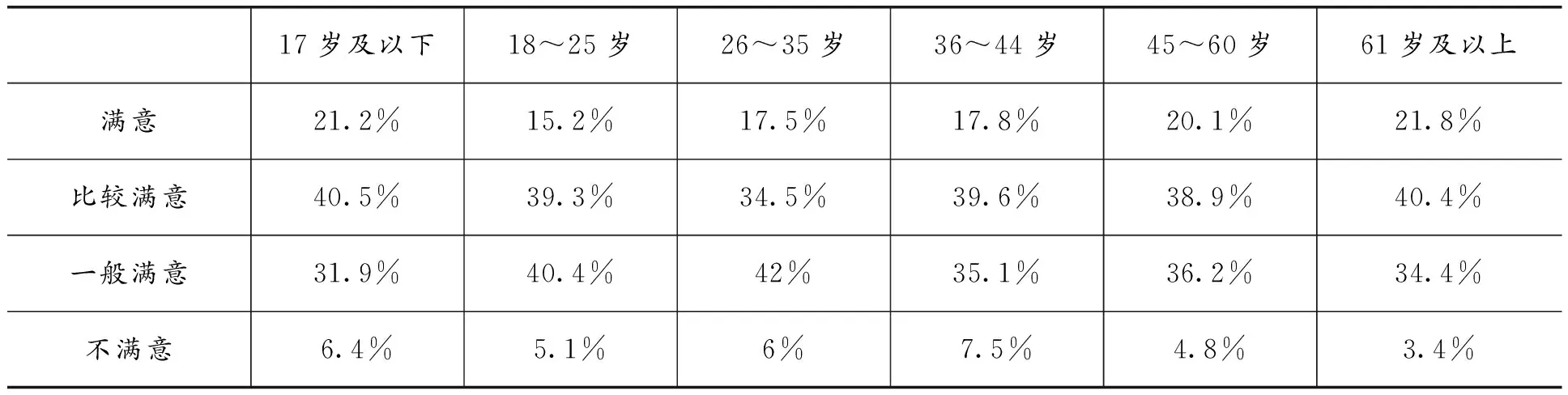

從年齡方面來看,17歲及以下或是61歲及以上的社區居民對于當前公共文化服務評價“滿意”或“比較滿意”的較多;而18~60歲的社區人群較多對當前公共文化服務現狀表示 “一般滿意”或“不滿意”(詳見表14)。

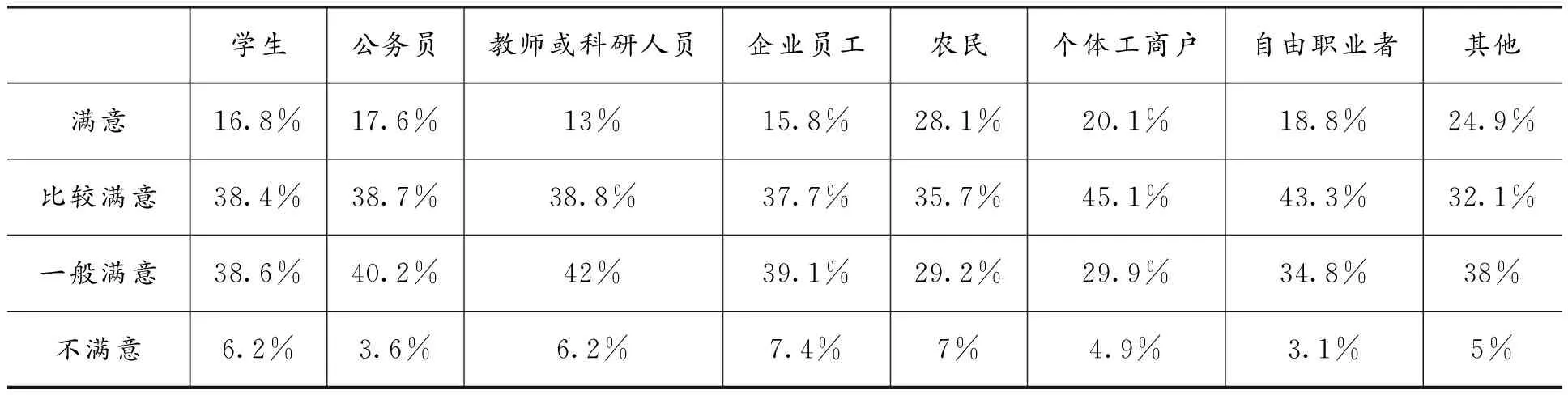

從職業方面來看,學生、公務員、教師或科研人員以及企業員工對于當前公共文化服務滿意度屬于“一般滿意”階段;而農民、個體工商戶以及自由職業者對于當前公共文化服務則是“比較滿意”(詳見表15)。

表14 不同年齡層社區居民對當前公共文化滿意度調查分析表

表15 不同職業社區居民對當前公共文化滿意度調查分析表

從文化程度來看,小學及以下文化程度群體對于當前公共文化服務持“滿意”態度的較多;而中學、中專文化程度群體對當前公共文化服務“比較滿意”的居多;大專以上文化程度的群體則對于當前公共文化服務多數持“一般滿意”的態度(詳見表16)。

表16 不同文化程度群體對當前公共文化滿意度調查分析表

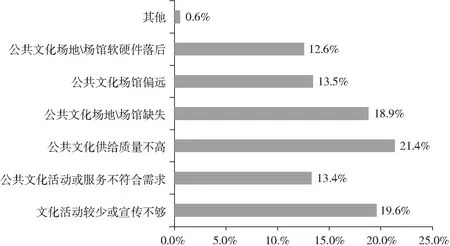

第二,從當前公共文化服務本身看,社區居民滿意度評價不高的主要原因在于“公共文化供給質量不高”(21.4%)、“文化活動較少或宣傳不夠”(19.6%)及“公共文化場地、場館缺失”(18.9%),詳見圖5。

圖5 影響社區居民滿意度評價的客觀因素分析圖

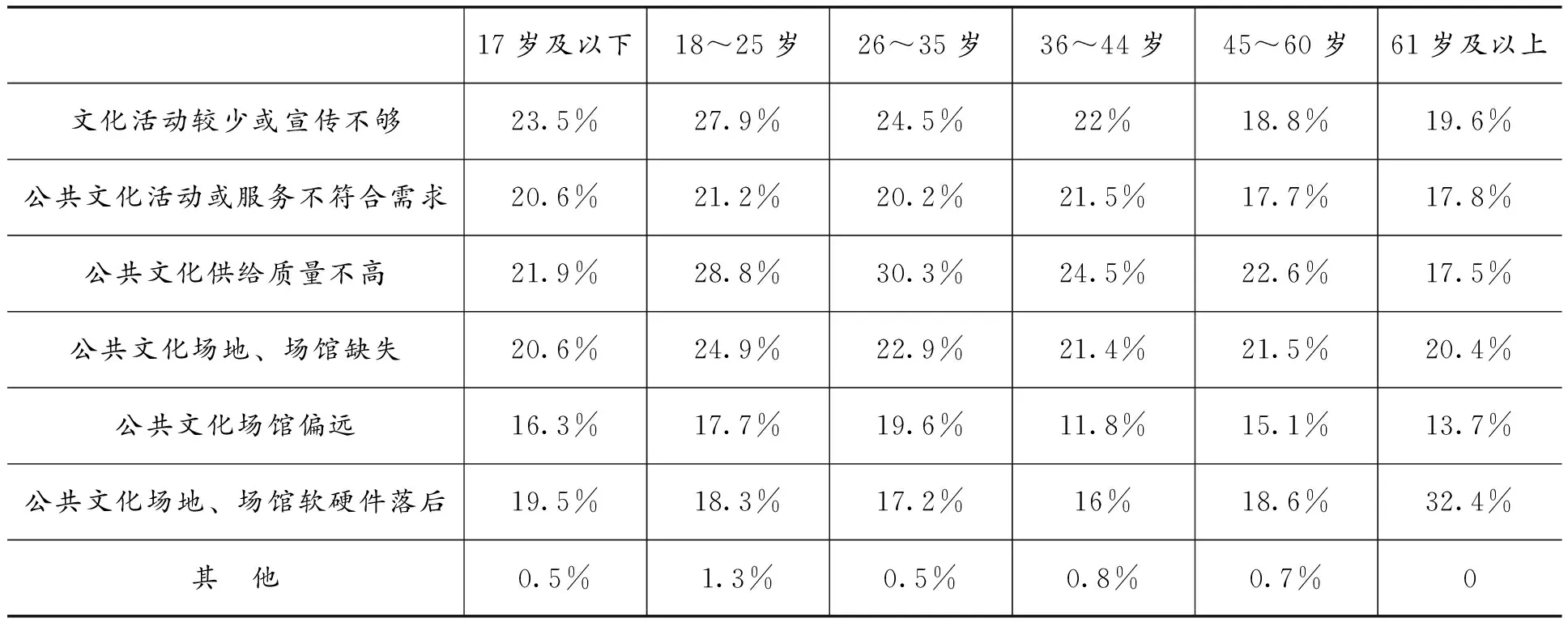

具體從年齡方面來看,對于不同年齡層群體來說,“文化活動較少或宣傳不夠”是影響其公共文化服滿意度評價的一個重要因素。除此之外,中青年群體認為“公共文化供給質量不高”對于滿意度也有著重要的影響;而老年群體則是將“公共文化場館偏遠”、“公共文化場地、場館軟硬件落后”作為影響其滿意度不可忽視的因素(詳見表17)。

表17 不同年齡層社區居民滿意度影響因素分析表

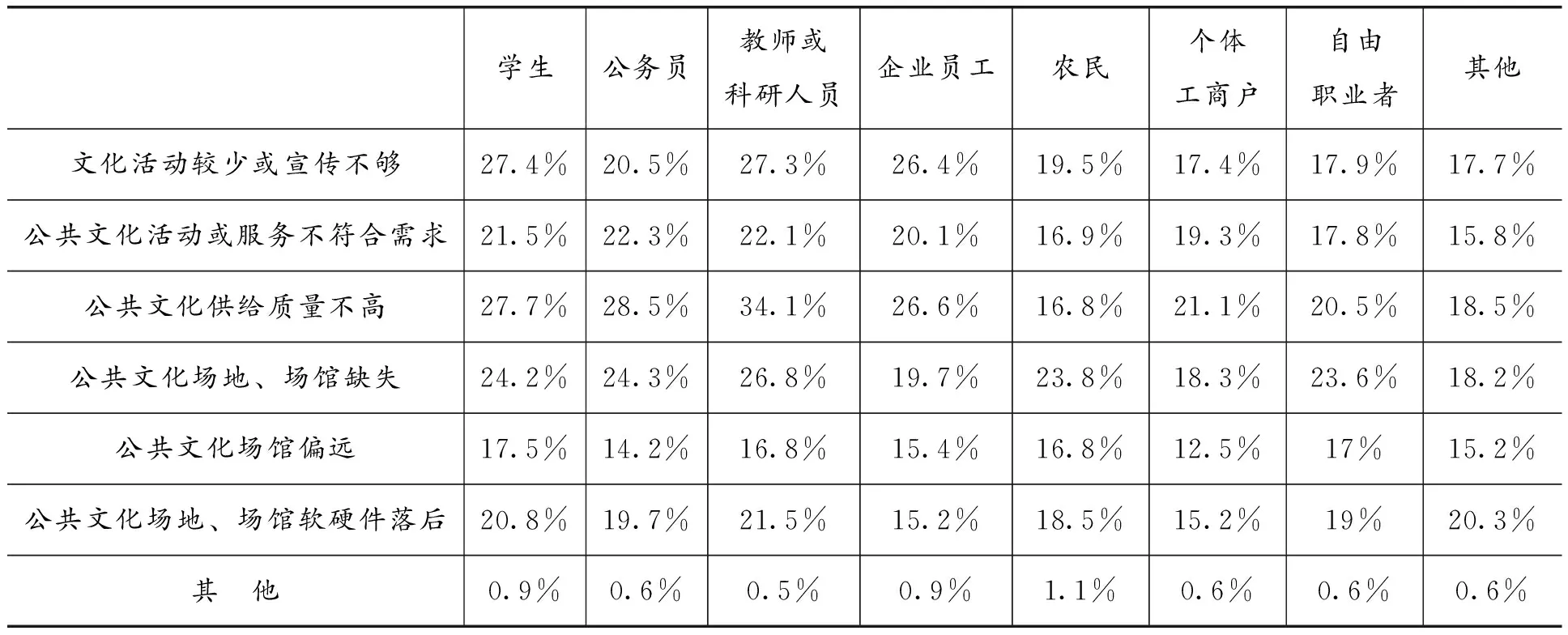

從職業方面來看,學生、公務員、教師或科研人員認為“文化活動較少或宣傳不夠”、“公共文化供給質量不高”對其公共文化服滿意度評價影響較大;而農民、個體工商戶、企業員工以及自由職業者則認為“公共文化場地、場館缺失”對其滿意度影響較大(詳見表18)。

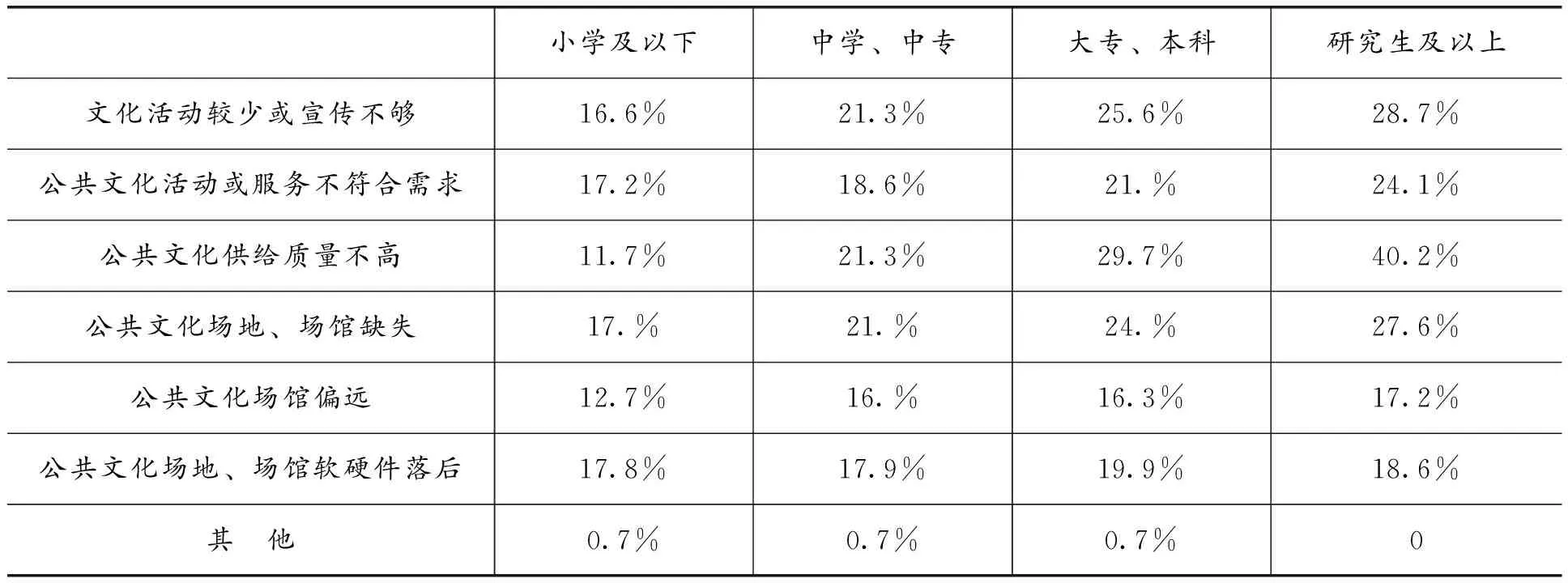

從文化程度方面來看,小學及以下文化程度群體認為“文化場地、場館缺失”對公共文化服滿意度評價影響明顯;中學中專文化程度群體則認為“文化活動較少或宣傳不夠”對其滿意度影響較大;而大專、本科以上文化程度群體則認為“公共文化供給質量不高”對其滿意度評價影響更大(詳見表19)。

表18 不同職業社區居民滿意度影響因素分析表

表19 不同文化程度社區居民滿意度影響因素分析表

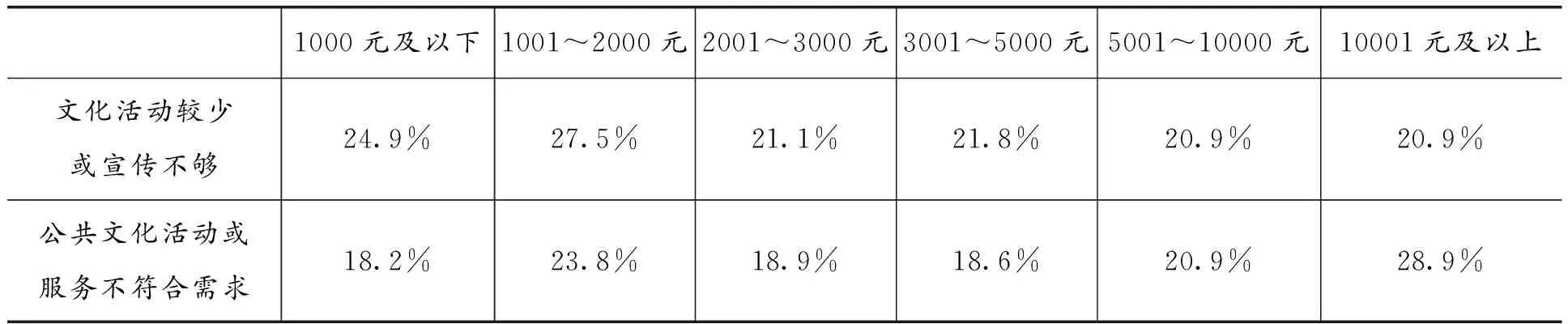

從收入水平來看,對于不同收入水平的群體來說,“文化活動較少或宣傳不夠”對其公共文化服務滿意度均存在一定的影響。除此之外,對于低收入水平(2000元以下)群體來說,“公共文化場地、場館軟硬件落后”對其滿意度影響較大;對于中等偏高收入群體(3001~10000元)來說,“公共文化供給質量不高”對其滿意度影響較大;而對于高收入水平(10001元以上)群體來說,除了“公共文化供給質量不高”這一因素有影響外,“公共文化活動或服務不符合需求”這一因素對其滿意度評價的影響同樣不可忽視(詳見表20)。

表20 不同收入社區居民滿意度影響因素分析表

續表

三、結論和建議

根據前述分析,我們可以得出以下結論并提出建議 :

(一)不同群體的社區居民的公共文化需求、參與及其評價是存在差異的

具體而言,青少年、文化程度在本科及以上、收入水平較高、以學生、公務員、教師等職業為代表的社區居民群體,其公共文化需求更具有自主性,愿意主動進行文化參與,更注重文化生活品質,對于當前公共文化服務多持一般滿意的態度。同時,這類社區居民群體更加看重公共文化服務的質量與氛圍,傾向于使用圖書閱覽類、文化展示類的文化場館設施。

而中老年、文化程度在中專及以下、收入水平偏低、以農民為代表的社區居民群體,其對于公共文化服務的認知更多受到周圍文化環境的影響,屬于被動地參與文化活動,并且其文化參與多停留在簡單的參觀體驗型層面,對于當前所享有的公共文化服務多持比較滿意或者滿意的態度。一般來說,這類群體在參與公共文化生活時更多地考慮到文化參與成本以及自身生活條件等經濟因素,傾向于使用“文化廣場類”基礎設施和參與“群眾文藝類”文化活動。

因而,構建現代公共文化服務體系在著力推進公共文化服務標準化、均等化的同時,應結合不同社區居民群體的特征,采取更有針對性的供給措施,推動公共文化投入由粗放式投入向更加具有針對性的精準投入進行轉變。基礎文化設施、參與方式等公共文化供給方面,應根據不同社區人群,各有側重。

(二)社區居民更加趨向于深入主動型的文化參與方式

本次調研表明,目前超過一半以上的社區居民(占68.1%)參與公共文化活動時是以“普通觀眾”的身份,而以組織者的身份參與文化活動所占的比例則非常少。這表明現階段公眾參與公共文化活動大多屬于被動參與,還僅僅停留在最基礎最表面的文化參與層面。

然而,本次調研同時顯示,83.6%的居民表示愿意更深入地參與公共文化,但其愿意接受的方式主要包括“做公共文化服務的志愿者”、“為公共文化服務獻策建言”和“對公共文化活動捐贈”等。這反映我國社區居民參與公共文化活動的觀念已開始發生變化,由原來的被動型參與開始傾向于更加主動地參與公共文化活動;其希望在參與公共文化時,不僅僅只是簡單地作為接受的一方,而是能夠在整個公共文化活動中體現出其個體的意愿與自我的表達,從而獲得更多的個體滿足感和自我價值實現。

因此,在構建現代公共文化服務體系時,應根據公眾公共文化參與方式需求的變化改變公共文化供給方式,由原來單一的“自上而下”的統一配給模式,逐漸轉變為“以需求為導向”的互動式供給方式,注重體現群眾的主體地位,滿足社區居民日益增長的自我表現、自我教育、自我服務的文化訴求,增強其自我發展、自我管理、自我服務的文化能力。

(三)社區文化供給與居民文化期望之間仍存在差距

從本次調研的整體情況來看,社區公共文化服務設施配套已較為完善。大多數社區周圍設有各類公共文化設施,主要為社區服務(活動)中心、圖書室、多媒體教室、電子閱覽室、文藝排練室以及廣場等,且覆蓋率較高,平均達到了85%以上。從文化活動舉辦情況來看,目前,社區文化活動主要以廣場文化活動和棋牌娛樂為主。被調研社區廣場文化活動每月舉辦的次數最多,平均為14.15次;其次是棋牌娛樂,每月為12.5次;再次是免費電影,為2.47次;群眾文藝表演和文化展覽分別為1.95次和1.48次。由此可見,目前社區對于居民的公共文化服務供給無論是硬件設施還是文化活動開展,其總量都已有顯著提升。

但在對公共文化服務滿意度調查中發現,社區居民對于目前的公共文化服務只有18.2%的人表示滿意,大多數人持一般滿意的態度。由此可以發現,雖然目前我國公共文化供給總量已有較大提升,但與公眾的實際期望之間仍存在一定差距。而影響社區居民公共文化服務滿意度評價的因素又是多方面的,既有社區居民自身的群體因素,也有公共文化服務供給本身。因此,要提升公眾對公共文化服務的滿意度,實現有效供給,就必須更加注重公共文化領域的供給側結構性改革,從公眾的實際需求出發,豐富供給內容,改善供給方式,提升服務質量,構建多元供給體系。

王楨,武漢大學國家文化發展研究院文化產業管理專業2015級碩士研究生,主要研究文化產業。

A Factor Analysis on Community Residents’ Participation and Evaluation on Public Culture—BasedonaSampleSurveyInvolvedFifty-oneCommunities,SeventeenProvincesinChina

PengLeitingWangZhen

(National Institute of Cultural Development,Wuhan University,China) (National Institute of Cultural Development,Wuhan University,China)

Based on the sample survey involved fifty-one communities,seventeen provinces,the paper finds that people in different communities have different culture demands,and their participation as well as evaluation are of diversity. The factors that influence such difference include gender,age,jobs,incomes,education background and so on. Nowadays,community residents tend to join public culture more initiatively. While there is a gap between the community culture supply and residents’ culture expectation. Therefore,when it comes to focus on constituting public service system of culture to obtain standardization and equalization,it is necessary to combine resident characteristics in different communities so as to advance the revolution in supply as well as construction in public culture,change the way of the public culture supply,and take more targeted supply measures to expand the effective supply.

Community Residents;Public Culture Participation;Satisfaction Evaluation;Influence Factors

彭雷霆,武漢大學國家文化發展研究院副院長、副研究員,主要研究公共文化、文化政策。