石落中華

石落中華

《題自畫石》

清·曹雪芹

愛此一拳石,玲瓏出自然。溯源應太古,墮世又何年?有志歸完璞,無才去補天。不求邀眾賞,瀟灑做頑仙。

無疑,石頭的故事是綿長的。而在它與中華文明“反復糾葛”中,成了被風吹散的花種,四散在萬里錦繡中。爾后,在福建惠安、浙江青田、河北曲陽、山東嘉祥等地開出了最絢爛的花朵。

福建惠安雕藝的傳承頗為久遠,源于黃河流域的雕刻藝術同中原文化、閩越文化、海洋文化的融合,最后形成了精雕細刻、纖巧靈動的南派藝術風格。它與建筑藝術相輔相成,最終成為中華優秀傳統文化的一抹瑰麗。從技藝上講,惠安石雕主要青睞圓雕、浮雕、沉雕、影雕等幾大類別。其中,沉雕主要用于建筑墻面的裝飾及碑塔、牌坊、摩崖石刻、匾額、宅居楹聯等,以線條造型為主要特色。沉雕追求線條的勁挺有力,柔順暢達。譬如南京雨花臺紀念館的《日月同輝》等大型石雕便是典型的代表。如今,惠安縣自己便擁有一座“中國雕藝城”,匯集上百家以石雕為主的雕藝企業入駐,氣勢鼎盛。

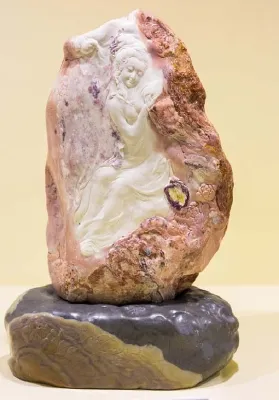

浙江青田石雕則以其秀美的造型和精湛的工藝,廣受推崇,享有“石頭上繡花”的美譽。它自成流派,以寫實尚意為基調,細膩精巧,奔放大氣,形神兼備,手法有圓雕、鏤雕、浮雕及線刻,工序主要有相石、開坯、粗雕、細雕、封蠟、潤色等。總體來說,青石雕刻對石雕藝人的構思要求頗高,需要根據石材的特點進行延伸,因材施藝,“化腐朽為神奇”,進而使得青田石雕釋放獨特的藝術魅力。

歷史上,河北曲陽石雕亦不遜色。早在西漢時期,曲陽石雕便已初具規模;到唐代,曲陽成為北方漢白玉雕像發源地和雕造中心;元代時,曲陽石雕達到鼎盛。從云岡石窟、樂山大佛、敦煌石窟、五臺山佛像、阿房宮、故宮、圓明園、頤和園,到天安門前的金水橋、人民大會堂、人民英雄紀念碑、毛主席紀念堂等建筑,盡皆留下了曲陽人的鑿刀痕跡。時至今日,在曲陽長達4公里的石雕路上,兩邊或蹲或臥的石獅、鬃毛飄逸的石馬、神態安逸的長頸鹿等數百萬件和類動物石雕作品,讓人恍若走進了石頭砌成的“野生動物園”里。步子踱到當地雕刻展銷廣場上,將近10萬件石雕、玉雕、風景石、石材等雕刻產品晃滿了眼睛,又讓人仿佛置身于“玉林石海”中。

自古而今,山東嘉祥當地便流傳著“家家聞錘響,戶戶操釬忙”的俗偈。中國最早的石雕獅子——“武氏墓群石刻”便是出自嘉祥。在后來的發展中,它的突出作品以人像石刻為多。例如,屹立在安徽的焦裕祿、雷鋒雕像,立于日本足利市泗水町的大型“孔子行教像”(世界孔子像之最),還有韓國的“釋迦牟尼大佛”、日本大阪的“孔子雕像”、濟南泉城廣場的雕塑長廊、泗水泉林“中國第一馱碑”等大量優秀作品 。

不論是惠安、青田、曲陽,又或者嘉祥,似乎都在證明著一個道理,在現代與傳統的對決中,源自古老的石頭在經過了時間的轉身之后,終究未與文明背道而馳。

河北曲陽石雕

浙江青田石雕