中國的“外洋”,美國的“內海”

周有光

太平洋:中國的“外洋”

地球是個水球,海洋中有陸地,不是陸地中有海洋。誰能了解和利用海洋,誰就是地球的主人。西方國家爭奪太平洋已經幾百年了。中國只顧“四海之內”,不顧“四海之外”。在中國人的眼光中,太平洋是“外洋”。

太平洋過于遼闊,島嶼多而小,相隔距離遠,即使有了輪船仍舊是交通不方便的。非洲原始,由于歷史原因。太平洋原始,由于地理原因。英國早期把澳大利亞作為流放罪犯的“自由”監獄,由大地看守罪犯。航空時代,特別是“二戰”之后,“大洋洲”內部往來才變得方便起來。

1946年我從上海到舊金山是坐輪船去的。當時中美之間只有軍用飛行,還沒有民用航空。我在太平洋上航行十四天,算是速度很快的了。有趣的是,過子午線后要重復一天,前一天是我的生日,后一天又是我的生日,我接連過了兩個生日。我覺得太平洋很可愛。我忽然明白,太平洋不是“外洋”,而是“公海”。在“公海”上,中國應當開展自己的活動。

在太平洋上坐輪船航行,看海闊天空、波濤洶涌,這樣的壯觀景象有助于開拓我們的胸襟。民用航空開通以后,飛行速度一年年加快,中美之間可以朝發而夕至。人們飛越北極,幾乎忘記了下面還有一個浩瀚的太平洋。地球縮小了,我們的胸襟不應當跟著縮小。不能用航海的景觀來開拓胸襟,可以用航空的知識來開拓胸襟。

太平洋:美國的“內海”

“二戰”之前,太平洋由日美兩國分庭抗禮。“二戰”之后,日本解除武裝,軍費限于國民生產總值的百分之一。美國核動力航空母艦駐扎在日本橫須賀軍港。日本成了美國控制太平洋的根據地。太平洋成為美國一國的“內海”。

“一戰”期間,日本奪取德國在太平洋上的多處島嶼;“二戰”期間,日本又奪取其他有戰略意義的島嶼,例如:帕勞群島、馬紹爾群島、北馬里亞納群島、密克羅尼西亞群島等。美國反攻,日本退出,原來日本托管的島嶼改由美國托管。日美的太平洋戰爭非常劇烈。至今在所羅門群島的瓜達爾卡納爾島等地,旅游者可以看到沉在海中的許多兵艦和飛機。

戰后,聯合國對這些島嶼采取民族自決政策,由當地居民自由投票,以大多數票決定獨立與歸屬。美國宣揚這是和平和民主的政策。一家中文報紙的副刊說,這是如來佛的手心策略,都在如來佛的手心之中,還怕誰翻跟頭不成?太平洋中大小國家,包括澳大利亞,實際都在美國的保護傘之下。新加坡建成深水港,美國的核動力航空母艦立即前去訪問。美國在太平洋四周經常進行偵察,就是把太平洋作為“內海”來管理。

有一本書上說:日本1941年12月7日偷襲珍珠港是計算錯誤。日本計算,摧毀珍珠港之后,美國至少要兩年才能恢復太平洋艦隊。想不到美國半年就恢復了。日本乘人之危,突然襲擊,只用五個月時間輕而易舉地占領整個太平洋,建成大日本帝國的東亞共榮圈。當時日本得意忘形,不可一世。可是好景不長,中途島一戰,大局倒轉了過來。一位旅美朋友來信說,日本把美國當作紙老虎,撕破紙皮,一看是一頭披著羊皮的真老虎。日本上當了。

在美國,有一次我去參觀勒明頓打字機公司。客廳中央陳列一臺小鋼炮。我問公司的董事長:“為什么陳列小鋼炮?”他說:“美國沒有兵工廠,一旦宣戰,全國工廠都是兵工廠。我們工廠在戰爭期間制造小鋼炮,所以陳列作為紀念。”“美國沒有兵工廠,一旦宣戰,全國工廠都是兵工廠”,這句話在我的耳朵里不斷回響!

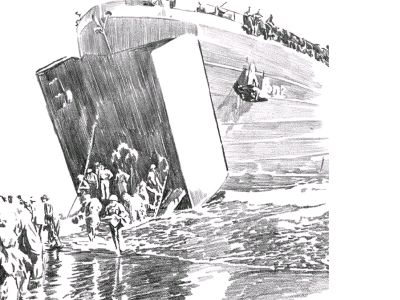

看到斯塔夫里阿諾斯《全球通史》(中譯本,1999)中說:從1943年到1944年,美國每天生產一艘輪船,每五分鐘生產一架飛機。“二戰”中一共生產87000輛坦克,296000架飛機,5300萬噸船艦。支援蘇聯400000輛吉普車和卡車,22000架飛機(主要是戰斗機),12000輛坦克。又說:戰爭初期美國在太平洋只剩3艘航空母艦,兩年后增加到50艘。從1941年到1944年,海軍飛機從3638架增加到30070架,潛艇從11艘增加到77艘。從1941年到1945年,登陸艇從123艘增加到54206艘。這些數字是“全國工廠都是兵工廠”的注解。

據說,美國估計,用常規戰爭占領日本,要犧牲20萬軍人。為了減少美國傷亡,縮短戰爭,決定施放原子彈。1945年8月6日,美國在廣島投下一顆原子彈。8月9日,又在長崎投下一顆原子彈。蘇聯在8月8日對日本宣戰,進軍中國的滿洲。8月14日,日本正式投降。日本的軍國主義分子至今認為:海軍戰敗,陸軍沒有戰敗;投降美國,附帶投降中國。日本軍國主義陰魂不散!

新聞說,《珍珠港》電影引起了太平洋各國的不安。人們悄悄地問:太平洋會再爆發一次“珍珠港事件”嗎?下一次“珍珠港事件”將在什么地方、以什么方式爆發呢?一位歷史學教授說:歷史雖然有“輪回”,但是人類的理智已經提高,能夠化干戈為玉帛。蘇聯解體而沒有發射原子彈,德法世仇而能共同組成“歐盟”。這都是超脫“輪回”的例子。人類在進化。

愿太平洋是“太平”洋。

(摘自《拾貝集》 世界圖書出版公司 圖/黃煜博)