行走于加德滿都

凌鷹

六十年前,法國人馬克·呂布開著老舊的路虎,從土耳其、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊爾到中國、日本,一個人在東方旅行。他在《東方印象》前言里寫道:“這三年,我獨(dú)自一人從早到晚走著、看著,把精力集中在我看到的一切之上,睜大眼睛迎接所有驚喜,一天一天逐漸明白如何才能成為攝影師。邊走邊看,回頭再走,站在長椅上,爬到卡車上,走偏幾步,不停地移動直到勾畫出我要的畫面,等待一個女人、一個孩子、一條狗、一輛馬車等進(jìn)入背景當(dāng)中,在混亂中找到秩序,饒有興致地觀察一個場景從頭到尾的演變,欣賞一個優(yōu)雅的手勢,我體會到活動與行走給身體帶來的快樂,我喜歡沉默,一張好照片給我?guī)淼倪@種感覺,就是幸福。”我仿佛看到老馬拍照片的情景……

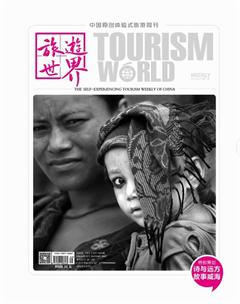

六十年后,2014年9月上旬,一個鬢發(fā)花白的小老頭,手里捏著和馬克·呂布一樣的徠卡相機(jī),站在了加德滿都的街頭。適逢雨季,每天都要下一陣子,沒有陽光,找不到北。從泰米爾區(qū)到加德滿都的杜馬廣場,步行只要一刻鐘,可我走了一個小時以后,不得不乘三輪車。騎三輪車的小伙子忍不住笑了,他只拐了一道小巷子,手指了一下說——杜馬廣場,而后飛吻著百元盧比揚(yáng)長而去。我不知道馬克·呂布會不會和我一樣,在完全不同的異國城市里迷失自己。

這里的街道交口不是四岔,而是五岔六岔甚至更多,我經(jīng)常在小巷子里轉(zhuǎn)著轉(zhuǎn)著又回到了原點(diǎn)。地圖、路牌、廣告啥也看不懂,只能認(rèn)真地看,細(xì)心地辨認(rèn)。有時候干脆找個地方坐下來看街景,不,是在看電影。后來我干脆在迷宮似的巷道里胡亂行走,時間差不多了,就坐人力三輪車回泰米爾旅館,我給他們看旅館的鑰匙牌,那是一塊很重的黃銅做的,上面有地址和電話。

相傳中世紀(jì)馬拉王朝,尼瓦爾文化已經(jīng)發(fā)展到了頂峰時期。國王把加德滿都谷地分給三個皇子,三個皇子比拼似的大興土木建造皇宮,這樣就有了加德滿都、帕坦、巴德崗的杜巴廣場(杜巴即皇宮)。這些古城和精美的宮殿神話般地保留至今。它們并不是被封存起來,派重兵把守,游人只能隔著玻璃和柵欄遠(yuǎn)遠(yuǎn)的參觀。它是鮮活的,每天都在被使用著——清晨,女人灑水點(diǎn)燈,敬獻(xiàn)鮮花和稻米;男人把額頭緊貼在神的手臂腳趾,祈求一天的平安,他們進(jìn)出寺廟神龕就伸手敲響銅鈴,——神,我來了!那些神殿佛塔可以攀爬和撫摸,它們是孩子們玩耍的樂園;年青人在那兒談情說愛;游客們發(fā)呆時一屁股就坐在十六世紀(jì)的神跡上。閑漢一頭倒下去,睡得不省人事。我感到奇怪的是那些在大街上鬧市里,分分鐘就酣睡的人是怎么做到的?為什么那么瞌睡?為什么那么坦然和心安理得?這可能與國家制度、民族文化有關(guān)。2006年尼泊爾國會廢除印度教為國教,宣布尼泊爾為世俗國家。一個國家世俗化,意味著更大范圍的享受自由。信仰自由,生活自由,選擇的自由。你信你的神,我信我的神,你過你的節(jié)日,我過我的節(jié)日。尼泊爾人自豪的稱,神跟人一樣多,廟宇跟房舍一樣多。世界各地的游客只能用驚奇的眼神和相機(jī)浮光掠影,只能在微博里與親人朋友報(bào)道他們的所見所聞。他們沒有意識到,這只是尼泊爾最外面的表層。外國游客很難在此落地生根,他們只能撿拾一些時空的碎片,杜撰一段美麗的邂逅、浪漫的戀情。感嘆了神奇之后,黯然神傷的回到現(xiàn)代化的囚籠,按部就班的朝九晚五。最多,尼泊爾像一幅畫,一首詩潛伏在心底的某個角落……

尼泊爾人有自己的神,過著神一樣的生活。一到黃昏,他們就退回到迷宮般的街巷里,退回到洞穴似的房舍里棲息。我曾經(jīng)進(jìn)去一個民宅,低矮的門要彎腰才能進(jìn),屋子里沒有幾件家具,卻清掃得干干凈凈。出來時發(fā)現(xiàn)只有門框沒有門,怪不得他們可以在大街上,任何一個可以躺下的地方倒頭就睡。他們不擔(dān)心錢物被盜,他們只有身體和衣裳。一無所有才配得上自由,真正的自由。與自由在一起的還有平等,尼泊爾人不會嫌棄窮人,反而會施舍比自己更窮的人,真正的良言善行。良言善行這句話我是在拉薩街上看到的,它既是社會主義的又是資本主義的,也可以是藏傳佛教或印度教的,耶穌或眾多神的。一個國度,一個社會都能良言善行,那會是怎樣的情境呢!

我在加德滿都很快拍完了膠卷,在商店里買的彩卷沒有包裝,用著怎么也不放心。于是像發(fā)現(xiàn)寶藏一樣地欣喜,戀戀不舍地回國,心想反正很快就會再去的。幾個月后那場地震讓世人震驚,我趕緊再看這些照片,看看那時加德滿都的情景……