納于大麓 藏之名山

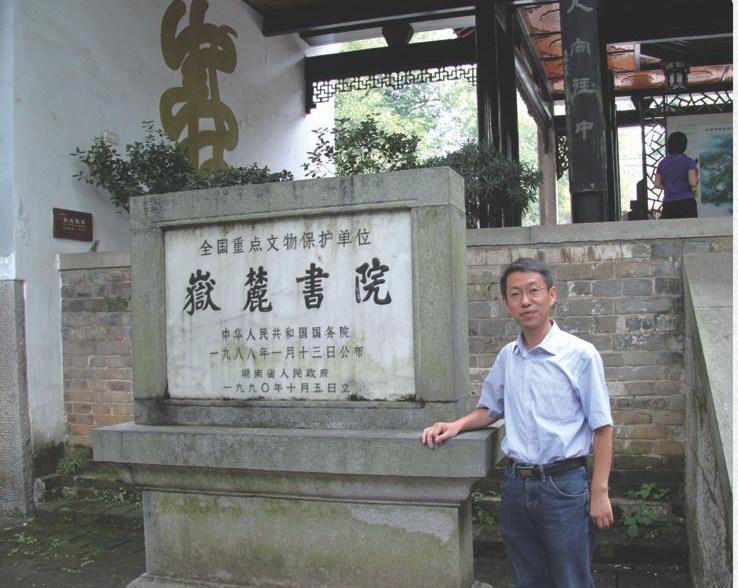

2014年暑假,我應湖南書法同道的邀請來到湖南省會長沙。長沙是座歷史文化積淀豐厚的城市,尤其是近代以來,許多重要歷史人物與長沙有關,許多重大歷史事件源自長沙。最讓我縈繞于懷的,是長沙的一所千年庭院。就是這樣一所庭院,從里面走出了那么多學富五車、才高八斗的大學士、大文豪、政治家、思想家、哲學家……中國歷史上許多不朽的篇章從中飄逸而出,傳頌天下。這次到湖南長沙,得以有機會參觀了這所位于湘江西岸、岳麓山下的千年學府岳麓書院。

岳麓書院是湖湘文化的發源地。從南宋初期的湖湘學派到明清之際杰出的思想家王夫之,到晚清以來以陶澍、魏源、曾國藩、左宗棠、郭嵩燾、胡林翼、譚嗣同、蔡鍔、陳天華等為代表的人才群體,以淳樸重義、勇敢尚武、經世致用、自強不息為基本精神的湖湘文化得以發揚光大。特別是1916至1919年間,青年毛澤東數次寓居岳麓書院半學齋,從事革命活動,尋求救國救民的真理。此后,蔡和森、鄧中夏、何叔衡、李達等大批岳麓師生投身于新民主主義革命事業,對中國歷史產生了深遠的影響。

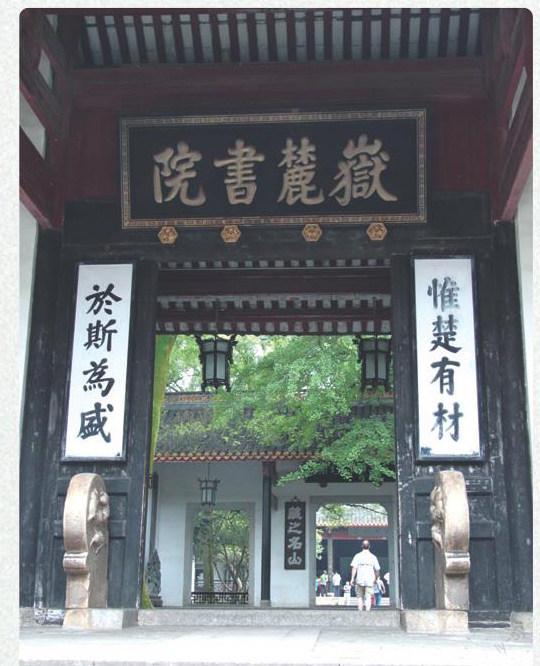

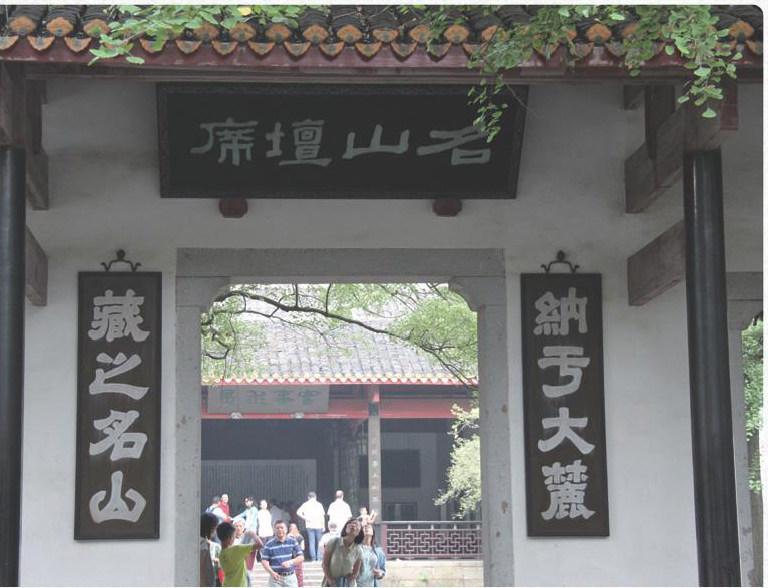

岳麓書院主體建筑有頭門、二門、講堂、半學齋、教學齋、百泉軒、御書樓、湘水校經堂、文廟等,按功能分為講學、藏書、供祀三大部分,各部分互相連接,合為整體。書院現存大門系清同治七年(1868年)重建。門額“岳麓書院”為宋真宗所書,書院的大門兩旁懸掛有對聯“惟楚有材,于斯為盛”,上聯出自《左傳》,下聯出自《論語》,源出經典,道出了岳麓書院英才輩出的歷史事實。二門的“納于大麓,藏之名山”,以及 “大澤深山龍虎氣,禮門義路圣賢心”, 講堂的“工善其事必利其器,業精于勤而荒于嬉”,赫曦臺的“合安利勉而為學,通天地人之謂才”等,這些楹聯多對仗工整,不乏氣度。

講堂位于岳麓書院的中心位置,檐前懸有“實事求是”匾,是1917年湖南工業專門學校在此辦學,校長賓步程所書校訓,旨在教育學生從社會的實際出發,求得正確的結論。“實事求是”源于《漢書·河間獻王劉德傳》:“修學好古,實事求是”。青年時代曾寓居岳麓書院的毛澤東在后來的革命實踐中,豐富發展了“實事求是”的內涵并成為毛澤東思想的精髓。講堂大廳中央懸有康熙、乾隆分別題寫的“學達性天”“道南正脈”匾,大廳四壁嵌有傳為朱熹所書的“忠、孝、廉、節”榜書大字碑刻,御書樓及復廊內嵌有《岳麓書院源流》等大量碑刻。而我到長沙,卻是為了一塊在書法史上赫赫有名的唐碑,這就是《麓山寺碑》。

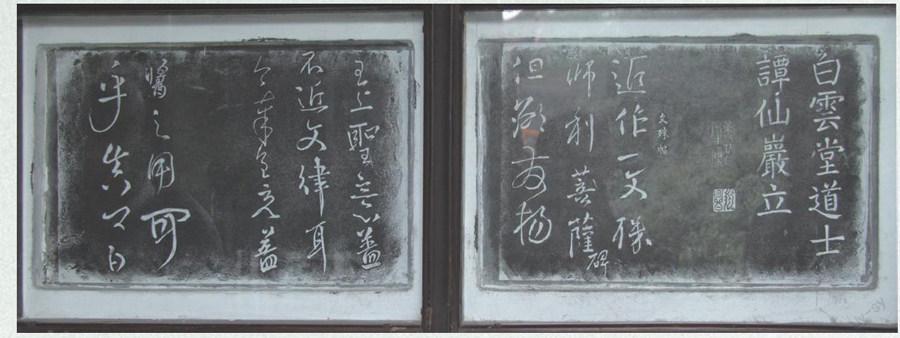

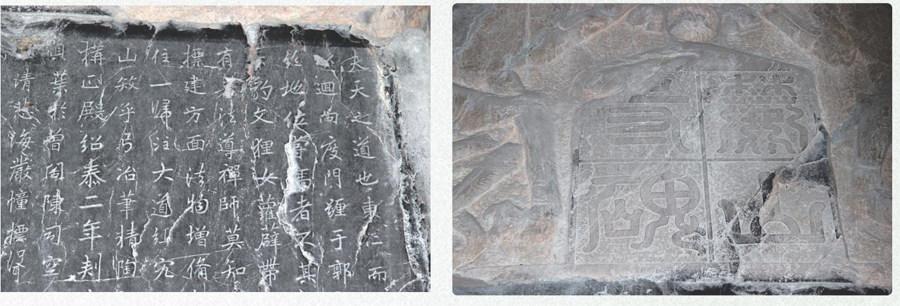

《麓山寺碑》又稱《岳麓寺碑》,原刻在古麓山寺中,后移至岳麓書院教學齋旁, 1962 年建有護碑亭,碑亭后為時務學堂舊址(梁啟超題寫)。《麓山寺碑》碑文為唐代著名書法家李邕于開元十八年( 730 年)撰文并書寫,江夏黃仙鶴(前人謂是李邕化名,真偽無考)勒石。碑為青石,碑石通高 400厘米、寬 144 厘米,碑頭為半圓形,額篆“麓山寺碑”四字陽文,碑文 28 行,每行 56 字,行書,今碑石右下角脫落一小塊,缺損約 1/3,是我國現存碑刻中影響較大的一塊唐碑,也是長沙現存時間最早、價值最高的碑刻。碑側有宋代大書法家米芾的題刻。碑文記述了麓山寺的歷史,描述了岳麓山秀美的風光。此碑文、書、刻兼美,辭章華麗,筆力雄健,刻藝精湛,有“三絕碑”之稱。書風雄健,氣勢磅礴,為李邕生平之杰作,是不可多得的唐代名碑。

李邕(675—747),字泰和,江都(今江蘇揚州)人。曾任北海太守,故人稱“李北海”。李邕為人耿介磊落,“文章、書翰、公直、詞辯、義烈、英邁為一時之杰”,書法初學“二王”,又參以北碑及唐初諸家筆意,結體茂密,筆力雄勁。《麓山寺碑》是最能體現李邕成熟的行書風格的代表作。古人有“右軍如龍,北海如象”的說法,這是唐代書法家中唯一一位讓后人將其與書圣王羲之比肩并立的人物。所謂“北海如象”,大概就是指他的《麓山寺碑》這一類行書的風格特征,用筆雄放蒼老,方圓兼備,結字奇險中更見莊嚴。李邕對后世書家影響巨大,宋代的蘇軾、米芾,元代的趙孟頫,明清的董其昌、何紹基等都在不同程度上吸取了他的筆墨特點。

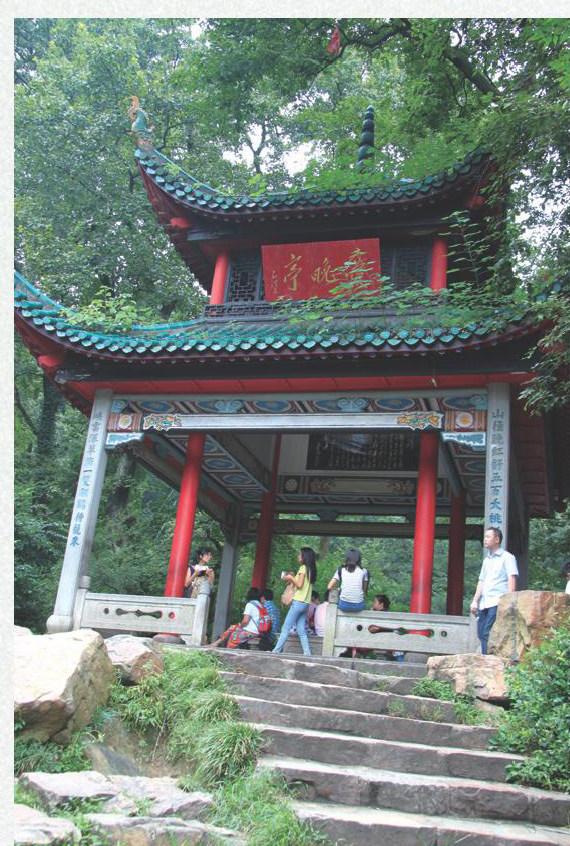

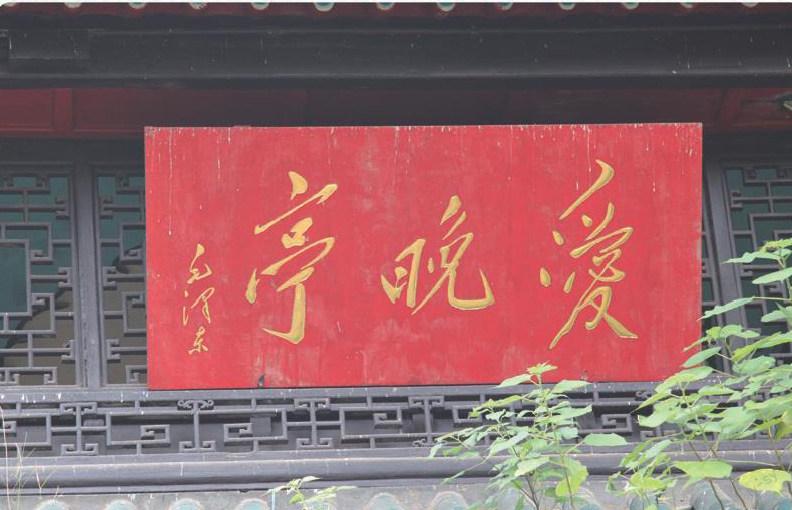

步出岳麓書院,便是岳麓山清風峽,峽間樹木蓊郁,池沼宛如碧玉,有亭翼然其間,亭上紅底鎏金的“愛晚亭” 三個大字是毛澤東主席親筆題寫。這便是我國四大名亭(愛晚亭、陶然亭、醉翁亭、西湖湖心亭)之一的愛晚亭。愛晚亭旁,楓樹滿谷,若是深秋時節,想必是赤色世界,故原名紅葉亭,后由湖廣總督、大學者畢沅根據唐代詩人杜牧《山行》“停車坐愛楓林晚,霜葉紅于二月花”的詩句,改名愛晚亭。青年毛澤東常來愛晚亭下,縱論天下、指點江山。今天我們登上岳麓山,俯瞰長沙城,看湘江北去,百舸爭流,時光穿越百年,撫今追昔,“憶往昔崢嶸歲月稠”,不禁思緒萬千。

(吳勇,江蘇省書法家協會理事,江蘇省青年書協副主席,江蘇省直書協副主席,南京林業大學化工學院黨委書記,書法教師)

責任編輯 張靜