張遷碑

安然

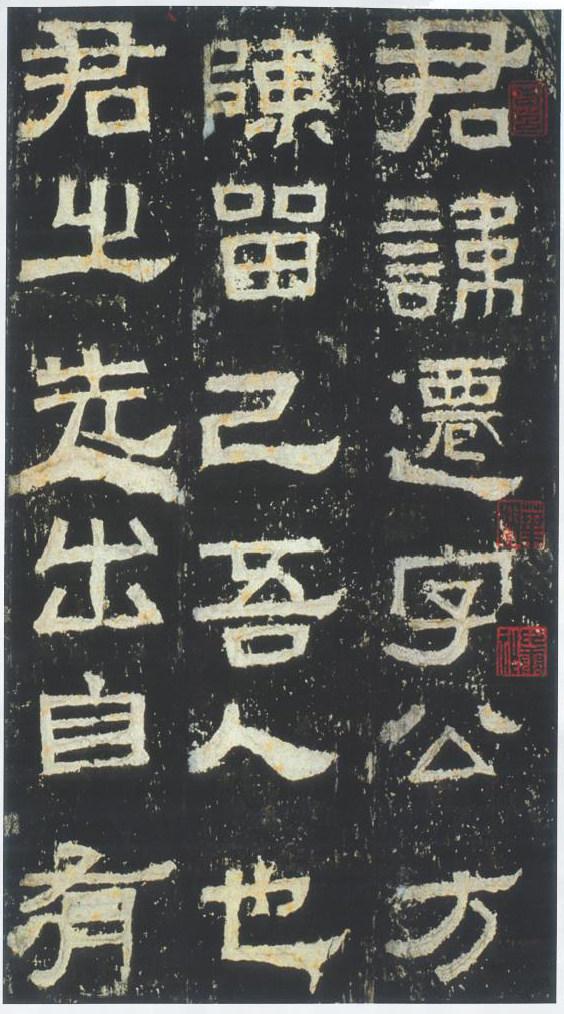

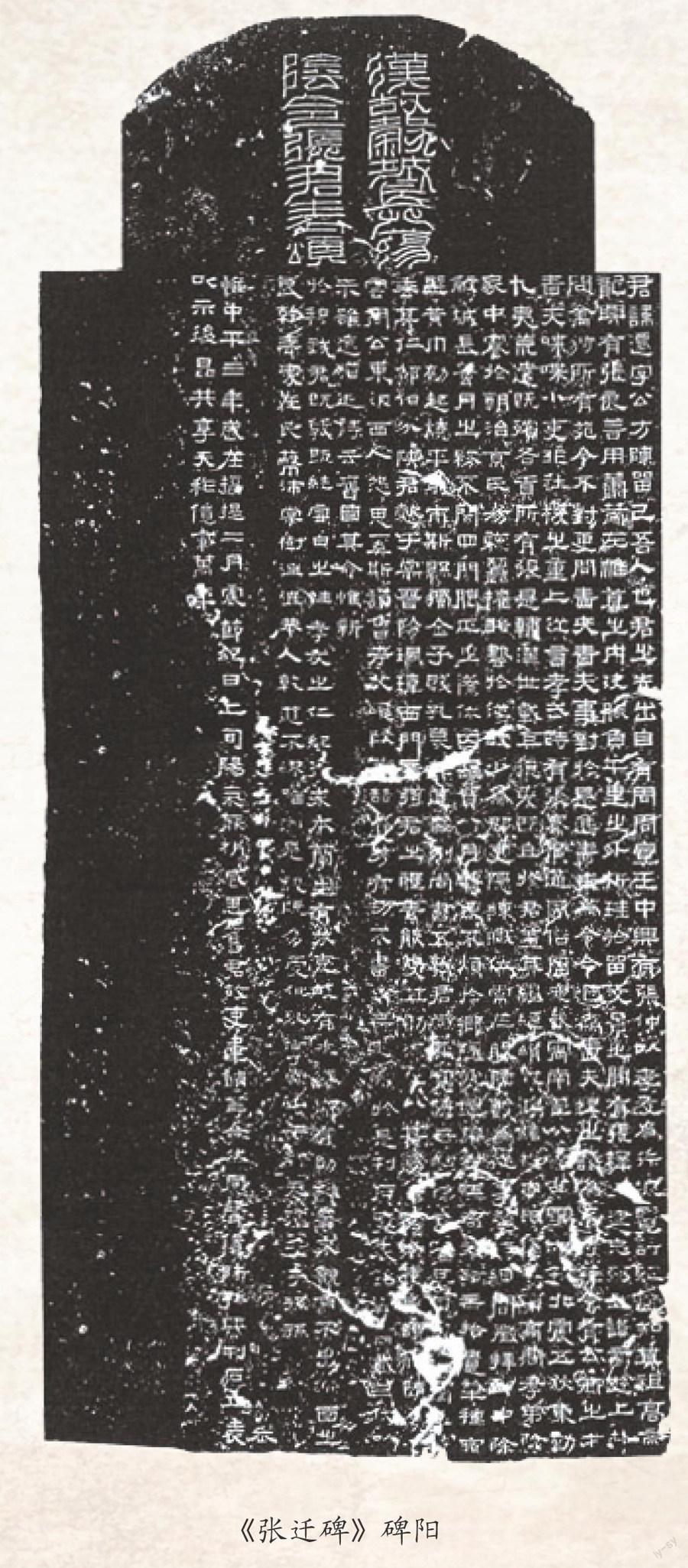

《張遷碑》全稱《漢故城長蕩陰令君表頌》,亦稱《張遷表頌》。《張遷碑》用筆以方折之勢示人,厚勁古拙,蒼渾樸茂;也參以圓筆,筆畫嚴謹豐腴而不平板,線條挺直中有俯仰變化;結構上以方正為主,筆勢內斂,寓平于險;字形大小不拘一格,方扁一任自然。全碑氣息連貫,寬博宏大,堪稱漢碑中的上品。

《張遷碑》初看似乎稚拙,細細品味才見精巧,章法、行氣也見靈動。主要有以下幾個方面特征:

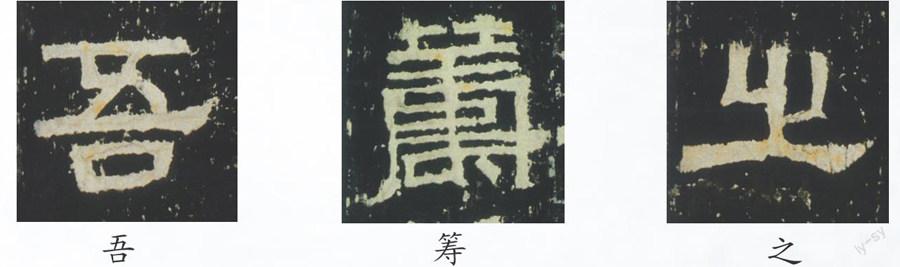

1.古。《張遷碑》刻于東漢中晚期,處于漢字字體轉型期。隸書由篆書發展而來,已經非常成熟,并逐漸向楷書“進化”。觀此碑,用筆比較簡單,裝飾性的波磔較為平緩,渾厚凝重,這些與篆書的用筆相通,并且里面夾雜有很多篆書字形,如“吾”“籌”“之”等。

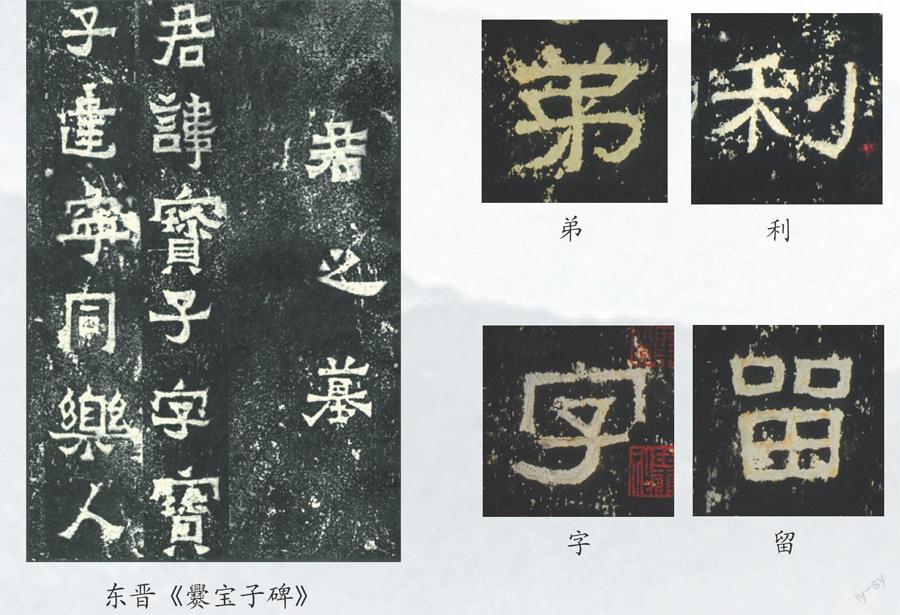

同時,《張遷碑》字形方正,大小錯落,筆畫比較直,不似標準隸書那樣扁方,蠶頭燕尾、波挑分明,其用筆粗重有力充滿古意,其中不少筆畫已經楷化。如“弟”最后一筆收斂,字形趨方,“利”第一筆比較接近楷書的撇畫。 《張遷碑》字形結構巧妙運用幾何圖形,如“字”,方折輪廓從上向下包圍,中間呈三角形,下面還有一段圓弧托住;“留”則全為方塊,等等。這些與后來的魏晉碑刻楷書一脈相承,例如東晉的《爨寶子碑》就與《張遷碑》用筆有許多類似之處。《張遷碑》承前啟后,在我們今天看來,自然顯得高古、深邃了。

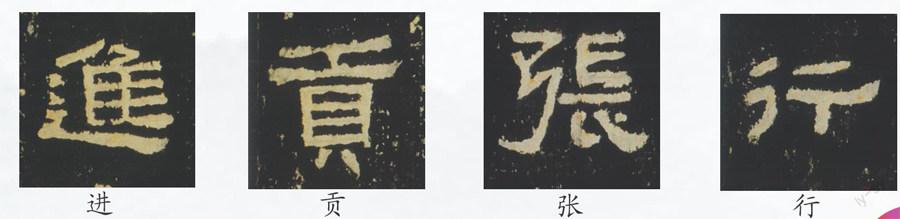

2.方。《張遷碑》用筆以方為主,筆畫棱角分明,具有齊、直、方、平的特點,如“字”“留”就極為明顯;波挑的提按過渡不甚明顯,有別于一般隸書的大撇重捺,如“進”“貢”的波挑已經弱化。

仔細品味此碑,發現其用筆方折而不古板,夾雜圓、短、細的線條,變化豐富。如“張”偶爾有短小含蓄的曲筆,流露出天真的趣味;“行”右邊主筆變形夸張,使得這個字顯得生動活潑,自然靈動。

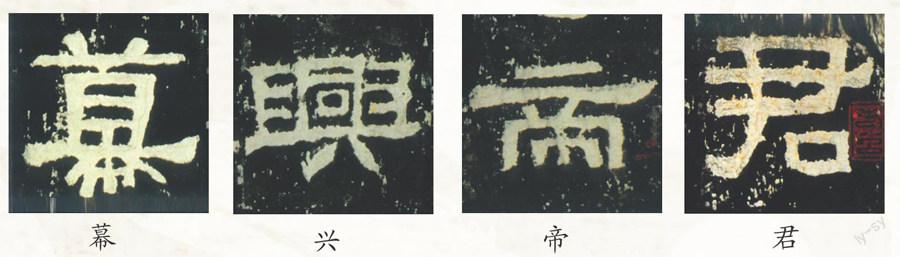

3.拙。《張遷碑》結構上,字的各部分關系處理得非常生動,挪讓呼應,顧盼有情,憨態可掬,它完全去掉了雕飾的成分,一任天然,真可謂道法自然,渾然天成。如“幕、興”,打破了常見的“上下均衡”布局原則,結體上頭重腳輕,更顯得“笨拙”,給人以泰山壓頂的感覺,卻又欲倒不倒,在平穩中得天趣,顯示出大巧若拙、大智若愚的智慧。這樣局部夸張的例字還有“帝”,橫畫舒展,向兩邊擴張,縱向則壓縮,形成強烈的對比;“君”字,夸張上部,縮緊下部的“口”,上部空間大,整個字的重心下移,拙趣就躍然紙上。

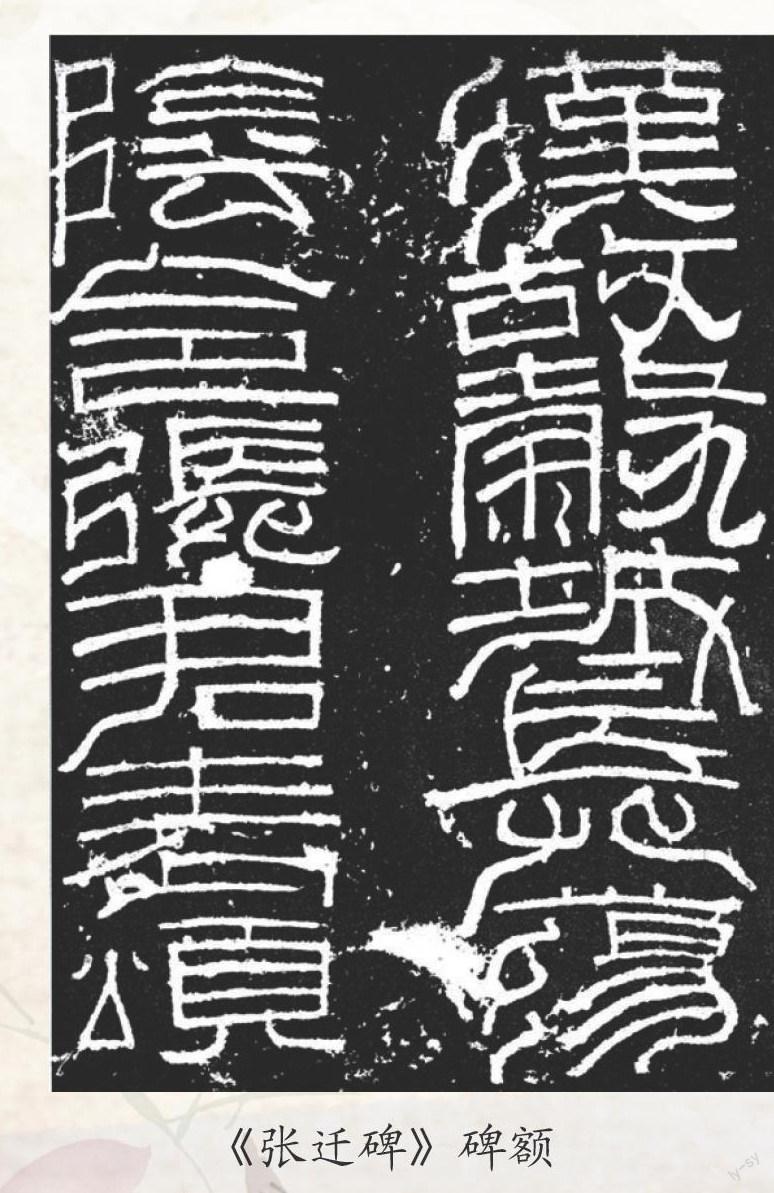

這里還要介紹的是該碑十二字似篆若隸的碑額,這些字筆畫上緊下密,以至相互穿插連接在一起,形成一個整體。用筆既有篆書的圓轉,又有隸書的方折,極為靈動飄逸,結構寬扁,自然天成,為研究漢篆的上佳范例。

《張遷碑》自出土以來,為歷代金石、書法家所推崇。清代大書家何紹基臨此碑達一百余通,力學不倦。臨習時應強調其用筆上的“重”,也就是分量感和厚度感,鋒勢沉穩,筆壯墨酣,墨色深邃有注入感。以訓練線條質量為上,在結字中找趣味,從章法中尋求節奏。只要臨習方法得當,勤學苦練,相信必有所獲。