汶河砂資源分布及特征

■付大慶 宋華君 解玉鳳

(1濰坊市水利建筑設計研究院山東濰坊261205;2濰坊市建筑設計研究院有限責任公司山東濰坊261031)

汶河砂資源分布及特征

■付大慶1宋華君2解玉鳳2

(1濰坊市水利建筑設計研究院山東濰坊261205;2濰坊市建筑設計研究院有限責任公司山東濰坊261031)

汶河因濫采亂掘,出現不同程度的河道變形,進行采砂規劃與保護性開采已迫在眉睫。通過野外地質測繪并在勘探及試驗的基礎上,對市管汶河河段進行了分段砂資源分析與評價。得出:(1)洛村漫水橋~高崖水庫上游河野橋段:未采砂。巖性主要是粗砂、礫砂。河漫灘厚8m~9m,左灘寬達近1000m,下伏砂巖;河床厚4m~5.5m,寬度30m~80m,下伏砂巖。(2)高崖水庫大壩~牟山水庫上游于家水西漫水橋段:采砂嚴重~極嚴重,巖性主要是粗砂、礫砂。河漫灘厚度基本大于9m;河床厚度不均,高崖水庫大壩附近基本采沒,均厚小于1m,大盛橋附近~于家水西漫水橋附近均厚5~6m。(3)牟山水庫大壩~張排砌石壩段:系濕地公園。(4)張排砌石壩~濰河入匯處段:除鐵路橋下游~濰河入匯處采砂不嚴重外,其它河段采砂嚴重~極嚴重。巖性主要是粗砂。河漫灘均厚達10m左右,夾粉質壤土夾層;河床采砂極嚴重,厚度不均,寬度100m左右,巖性主要為粗砂、中砂,下伏粉質壤土。

汶河 砂資源分布 砂資源特征

河道砂礫石層是河床與河漫灘的重要沉積物,河砂資源(以下簡稱砂資源)是重要的天然建筑材料。

建國以來,河道上修建了大量的攔蓄水建筑物,加之近幾十年來濰坊市降雨量偏少,又由于廠礦企業生產及城鎮居民生活用水僅限于取地表水。

因此,眾多河流基本處于干涸狀態,甚至常年斷流,破壞了天然河道的砂礫石淤積-沖刷(開采)平衡。汶河就是一條典型的斷流河流。

經過10多年來的濫采亂掘砂資源,汶河河道出現不同程度的變形,進行采砂規劃與保護性開采已迫在眉睫。該河是目前山東省第一條為編制采砂規劃而進行全河段砂資源評價的河流。對山東省其它大中型河流的采砂規劃編制、甚至我國其它北方河流具有重要的借鑒意義。

1 流域地質概況

汶河發源于臨朐縣沂山玉皇頂南麓,流經臨朐、昌樂兩縣入安丘市域,于坊子區黃旗堡鎮東北角夾河套村東北匯入濰河,全長107.5km,流域面積1706km2。

濰坊市管河段自高崖水庫興利水位處的洛村漫水橋至濰河入匯處,全長81.8km。

流域內地形自西南向東北由高變低,池子村北~凌河鎮附近屬丘陵區,河流下蝕側蝕作用弱,形成低緩的丘陵地貌,總體流向自南西流向北東。

池子村~高崖水庫段,河勢較穩定,左階地發育,寬300m~1000m,右側為山體;高崖水庫~凌河鎮附近,階地發育,左側寬達1000m~3000m,右側寬800m~3000m。

區內最高山為留山,高程441.9m 鄌郚,最低山為 鎮東的大崖埠頂,高程216.9m,高差225.0m.凌河鎮附近~濰河入匯處屬平原區,河勢穩定,流向呈SW-NE走向,區內最低點為夾河套村北汶河右岸,高程21.0m,高差195.9m。

沿河兩側第四系發育,分布于現代河床、階地及山前沖洪積平原,丘陵區主要為晚更新統大站組與全新統臨沂組、沂河組,平原區主要為全新統臨沂組與沂河組。基巖主要為白堊系王氏群林家莊組與大盛群田家樓組、田家樓組。

2 砂資源來源

汶河流域內沉積物來源主要受新構造運動與巖性的影響。新構造運動差異較大,凌河鎮以上河段屬強隆起區,發生顯著的差異性升降運動和水平運動,同時進入河流發育和切割階段及導致水系扭曲,大關鎮小關村附近以上河段山鋒尖銳,河谷呈“V”形,河床強烈下切,山間漂石發育,階地發育,河床窄,坡降大,水流湍急;凌河鎮~濰河入匯段,尤其G206國道以東河段,河床較寬流水散亂,邊灘心灘發育,河床坡降小,水流緩慢。屬拗陷區,接受河流上游切割碎屑物的沉積。

新近紀的地貌特征為侵蝕堆積型,新近紀的中新世以后表現為整體的階段性緩慢隆起。

第四紀以來主要繼承中新世以后的地形、地貌特征,顯現為剝蝕堆積型地貌,晚更新世至全新世地殼趨于穩定,發育了河流階地及河床、河漫灘的較厚堆積。

汶河水系總體以北東向為主,水系自然彎曲者少,多為構造扭曲或追蹤不同方位的斷裂而彎轉。

新構造運動,尤其晚更新世以來,汶河河谷主要沉積了沂河組、臨沂組與大站組。

前兩組為全新統,主要分布于現代河床與高、低漫灘,構成現代河道的主要堆積物,后一組為晚更新統,主要分布于汶河階地。

汶河及其支流普遍發育二級階地,第一級為沖洪積階地,第二級為侵蝕階地,高程分別為60m和80m。

汶河河流泥沙主要來源于兩個方面:

一是流域地表的侵蝕;

二是上游河床的沖刷。

表1 汶河流域巖性

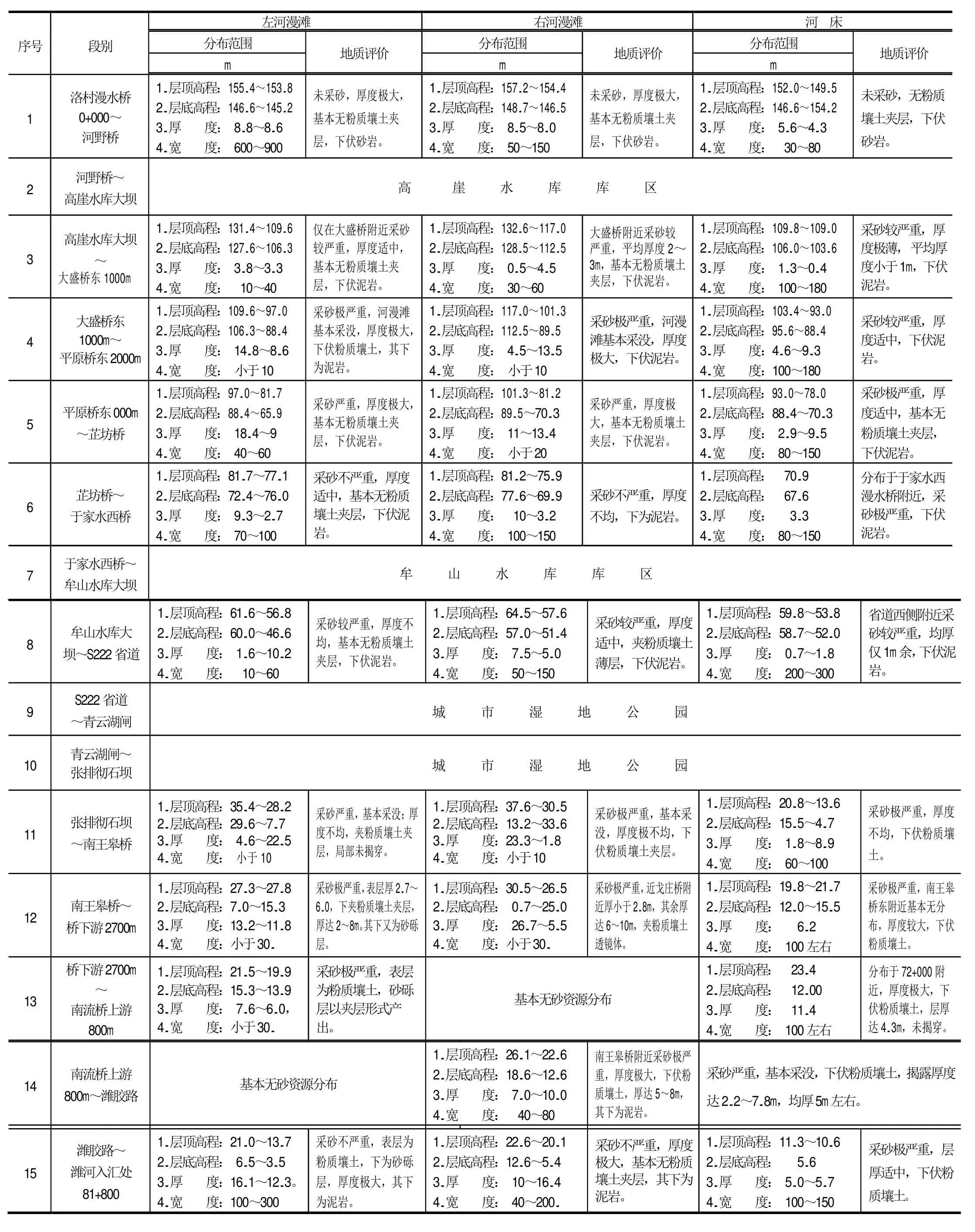

表2 砂資源分布

表3 砂資源顆粒特征

歸根結底,河流泥沙是流域地表侵蝕的產物。

流域地表的侵蝕程度,與氣候、土壤、植被、地形地貌及人類活動等因素有關。

降水形成的地面涇流,侵蝕流域地表,造成水土流失,攜帶大量泥沙直下江河。特別是高崖水庫上游及支流的山區河段,遇到暴雨、大暴雨容易引發山洪、滑坡、泥石流等地質災害,都可能導致大量泥沙在短時間內急聚河道,嚴重時,巨大的堰塞體堵江斷流形成堰塞湖。

河道水流在奔向下游的過程中,沿程會沖刷當地河床、河岸及向源侵蝕。

從上游河床沖刷下來的這部分泥沙,隨同流域地表侵蝕而來的泥沙一道,構成河流輸移泥沙的總體。

天然河流中的泥沙,按其是否運動分為靜止和運動兩大類。

組成河床靜止不動的泥沙稱為泥沙。

運動的泥沙又分為推移質和懸移質兩大類,兩者共同構成河流輸沙的總體。

推移質又稱底沙,指沿河床附近滾動、滑動或跳躍運動的泥沙。

推移質泥沙的運動特征是:在水流的推動下,走走停停,時快時慢,運動速度遠慢于水流;顆粒越大,停的時間越長,走的時間越短,運動的速度越慢。

推移質的運動狀態完全取決于當地的水流條件。

懸移質簡稱懸沙,是隨水流浮游前進的泥沙。這種泥沙的運動有賴于水流中的紊動渦漩所挾持,在整個水體空間里自由運動,時升時降,其運動狀態具有隨機性質,運動速度與水流流速基本相同。

天然河流中運動的兩類泥沙,從輸移總量說來,懸移質占江河輸沙的絕大部分,推移質只占總輸沙量中的極小部分。汶河高崖水庫以上的山區河段更是如此。在河流蝕山造原的歷史進程中,懸移質在數量上起著極為重要的作用。

泥沙來源是河流上游或兩岸的灘地沖刷挾帶的懸移質推移質的沉積以及過去長期沉積形成的灘地。

徑流與泥沙二者之間密切相關,由于上游修建了數座大中型水庫,致汶河徑流量銳減,部分河段甚至斷流,造成上游泥沙很難被沖刷到下游,同時河道中建壩以及其他蓄水設施也影響了河流中泥沙的運移。

根據流域內巖性及砂礫來源,汶河自源頭~濰河入匯處可分為三段(表1)。段2主要流經丘陵區、平原區,段3主要流經平原區。

自汶河成形~文化期,屬前全新世,無人類活動,并經歷數次暖(冰)期,巖性中的安山巖全風化物主要成土狀;砂巖、細砂巖雖可作為河流沙礫母巖,因粒度較小,基本沉積在下游,即現今G206國道以東河段。

文化期~現今,流域內表部風化成土狀的基巖基本全被耕植,植被發育,水土保持較好,成為安丘市現代農業示范區,基本已無砂礫來源。段1流經的地區侵入巖發育,屬魯西構造巖漿區,冷卻的巖漿形成的花崗巖類成為河流沙礫的主要來源。

3 砂資源分布

根據區域地質調查與涉河建筑物分布,將汶河分成15段 (表2),分段評價左河漫灘、右河漫灘與河床的砂資源分布。

4 砂資源顆粒特征

在分段評價砂資源分布的基礎上,各段的砂資源顆粒特征見表3。

河床由于普遍采砂嚴重、極嚴重,為保護河床,只進行砂資源巖性評價。

5 結論

(1)洛村漫水橋~高崖水庫上游河野橋段:未采砂。巖性主要是粗砂、礫砂。河漫灘厚8m~9m,左灘寬達近1000m,下伏砂巖;河床厚4m~5.5m,寬度30m~80m,下伏砂巖。

(2)高崖水庫大壩~牟山水庫上游于家水西漫水橋段:采砂嚴重~極嚴重,巖性主要是粗砂、礫砂。河漫灘厚度基本大于9m;河床厚度不均,高崖水庫大壩附近基本采沒,均厚小于1m,大盛橋附近~于家水西漫水橋附近均厚5~6m。

(3)牟山水庫大壩~張排砌石壩段:系濕地公園。

(4)張排砌石壩~濰河入匯處段:除鐵路橋下游~濰河入匯處采砂不嚴重外,其它河段采砂嚴重~極嚴重。巖性主要是粗砂。河漫灘均厚達10m左右,夾粉質壤土夾層;河床采砂極嚴重,厚度不均,寬度100m左右,巖性主要為粗砂、中砂,下伏粉質壤土。

P624[文獻碼]B

1000-405X(2016)-5-16-4

付大慶(1974~),男,碩士,高級工程師,研究方向為地質、巖土、土 (水)工結構。