內蒙阿拉善右旗堿泉子金礦成因討論

■肖同榮

(甘肅省核地質二一二大隊甘肅武威733000)

內蒙阿拉善右旗堿泉子金礦成因討論

■肖同榮

(甘肅省核地質二一二大隊甘肅武威733000)

文章對堿泉子金礦床的成因進行了探討,認為該礦床屬變質熱液石英脈型金礦床。礦源層、區域變質、接觸熱變質是幾個內在的主要因素。下遠古界龍首山群上亞群變質巖提供礦質。載金石英脈形成于變質熱液,嚴格受控于北北西向次級層間斷裂。堿金屬具明顯的規律性變化,隨著金含量的增高,K2O/Na2O增加,K2O、Na2O、CaO、CaO/MgO、燒失量減少趨勢明顯。近礦圍巖蝕變由內向外為:硅化、黃鐵礦-絹云母化帶,絹云母-綠簾石化帶,綠泥石-碳酸鹽化帶,這種分帶性與化學成分中陽離子遷移方向一致。說明富堿溶渡活化遷移金,而在偏酸性溶液條件下,低壓擴容空間沉淀析出金。

堿泉子 金礦 成因

堿泉子金礦位于華北地臺北側西端,阿拉善臺隆西北邊緣,北大山拱斷帶西段;礦床產在海西期黑云角山斜長花崗巖與下遠古界龍首山群上亞群變質巖的外接觸帶;僅有一個石英脈礦體,嚴格受北西向次級斷裂控制;礦體長264米,傾向延伸200米,寬度平均0.63米;礦石平均品位21.59×10-6,自然金成色668-842。礦床其它特征,文獻多有轉載,此處不再贅述。

對于該礦床成因,以往文獻多認為屬巖漿期后中低溫熱液礦床。筆者據在礦區實際工作中獲得的地質信息,結合近年的新資料認為屬變質熱液石英脈型金礦床。

1 載金石英脈形成于變質熱液

堿泉子金礦由一個礦體組成,嚴格受控于北北西向次級層間斷裂,隨著斷裂在走向和傾向上的波狀彎曲、分枝復合、收縮膨脹而相應變化,但基本為厚度穩定型礦體,向深部礦化變好。

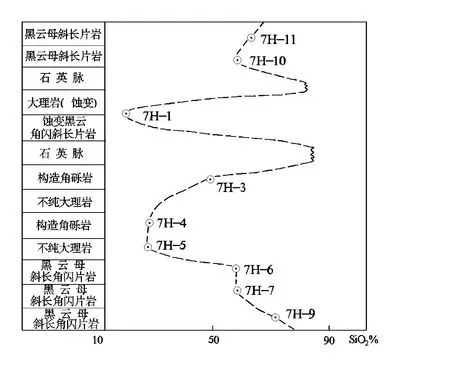

含金石英脈與圍巖界線清楚,據數條垂直石英脈剖面巖石化學成分資料,做出二氧化硅含量變化曲線(如圖1),曲線呈不對稱馬鞍形,說明含金石英脈是由兩側圍巖經變質側分泌產生,即成礦物質是從圍巖中活化、萃取、遷移到構造有利部位富集、沉淀形成。

圖1 堿泉金礦實溯剖面化學分析SIO2曲線圖

2 堿金屬具明顯的規律性變化

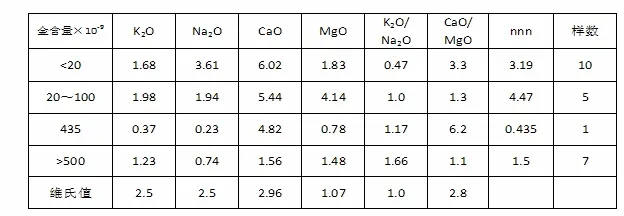

將不同含金量的石英脈巖的堿金屬和燒失量分析數據列表(見表1),可以看出:隨著金含量的增高,K2O/Na2O增加,K2O、Na2O、 CaO、CaO/MgO、燒失量減少趨勢明顯,與維氏值比較,顯示了較大差異。

近礦圍巖蝕變,以礦體為中心,在水平方向上可分為三個帶,由內向外分別為:硅化、黃鐵礦-絹云母化帶,絹云母-綠簾石化帶,綠泥石-碳酸鹽化帶,這種分帶性與化學成分中陽離子遷移方向一致。充分說明富堿溶渡活化遷移金,而在偏酸性溶液條件下,低壓擴容空間沉淀析出金。

表1 不同金含量的石英脈中K2O、Na2O、CaO、MgO及燒失量(%)對比

3 下遠古界龍首山群上亞群變質巖提供礦質

下遠古界龍首山群上亞群變質巖,原巖為陸源碎屑海相砂泥質為主、夾有化學沉積、伴有中基性火山巖的碎屑巖建造,厚度超過2800米,主要由以黑云石英片巖為主的片巖組成,夾少量黑云斜長片麻巖和大理巖等;區域金豐度3-10×10-9,片巖和片麻巖類金含量較高,具備金源層的物質條件;礦區內各類變質巖,金含量2-5× 10-9,與區域地層金豐度相比,明顯下降,說明礦區范圍地層中的金被活化轉移。

眾所周知,地層、巖漿巖、構造三大要素都對金礦床的形成有控制作用,但決定其成礦與否的關鍵是礦質萃取、遷移、直至成礦的全過程。由以上堿泉子金礦地質、地球化學特征分析不難看出:成礦物質來源于龍首山上亞群變質巖,特別是火山巖系;巖漿活動主要提供熱動力,促使地層中成礦物質活化遷移,其提供成礦物質的可能性很小;礦化幾乎全產于巖體與龍首山群上亞群變質巖系的外接觸帶,即金礦化對老地層有依附性;產于巖體內帶的金礦化,亦分布在變質巖殘留體或捕虜體的邊緣。當然,礦化同樣和巖體、構造密切相關。近礦圍巖蝕變為一套中低溫熱液蝕變產物,巖漿期后的鉀交代明顯,僅在局部地層中可見。礦石為自然金一少硫化物型,自然金成色668—842,與文獻資料中介紹的中低溫變質熱液礦床較接近。

通過以上總結,筆者認為堿泉子金礦的形成基本是就地取材的,礦源層、區域變質、接觸熱變質是幾個內在的主要因素。由此可概括堿泉子金礦的成礦機制:早元古代本區為海洋環境并伴隨海底火山噴發,形成—套海相碎屑巖、碳酸鹽巖夾中性火山巖建造,巖石含金或富金。早元古代末期中條運動以來,本區處于活化狀態,歷次較大的動、熱事件,形成了本區基本構造格架,同時使龍首山群上亞群地層發生區域變質.這—過程形成具有高溶解能力的變質熱液,使金等元素從初始礦源巖中活化遷移、重新分配,造成局部富集。晚期構造巖漿的多次活動提供了熱源,使圍巖升溫升壓,地層中各種形式的水得到加熱,溶解了巖石中的Na、K、Ca等,從而更加強了溶液的活動性,進而溶解了SI、Au、Fe,形成金的絡陰離子或堿金屬絡合物及二氧化硅膠體,即成為含金變質熱液。當其向低壓方向運移,進入早期或同期形成的構造帶,熱液酸度增加,同時釋壓降溫,導致了堿性介質中和,使硅和金沉淀富集,多次迭加最終形成堿泉子金礦。

F407.1[文獻碼]B

1000-405X(2016)-5-50-1