黃桿烏哺雞竹春季出筍規律探析

尤黎明

(上海辰山植物園,上海 201602)

?

黃桿烏哺雞竹春季出筍規律探析

尤黎明

(上海辰山植物園,上海 201602)

調查了上海地區黃桿烏哺雞竹春季發筍規律,研究了該竹種在上海地區的適應性。在5塊樣地內隨機抽取并標記母竹10株,測量了該母竹的出筍率,出筍量、筍徑、筍重、鞭長、鞭深等指標。結果表明:黃桿烏哺雞竹春季發筍期主要發生在4月中旬,發筍呈單峰型;筍徑大小頻度分析表明,筍徑3~5 cm符合正態分布,4~5 cm出筍數量達到30%,可以評價為優株;筍徑與筍重存在顯著正向相關;筍徑與鞭長呈弱正相關且不顯著,筍徑與鞭深呈弱的負相關。新筍的去留應綜合考量鞭長與筍徑指標決定。

黃桿烏哺雞竹;出筍率;出筍量;生長量

1 引言

竹是集生態、經濟和社會服務功能于一體的優良林種,也是中華民族十分喜愛的傳統造景植物,經歷數千年的應用和發展。其中竹種豐富多樣觀賞性狀和獨特生長習性成為該類植物作為園林植物研發的重點,全球有竹類70余屬1200余種,我國有39屬500種,而長江流域是剛竹屬的分布中心。黃桿烏哺雞竹(PhyllostachysvivaxMcClure'Aureocaulis')為烏哺雞竹的栽培種,主要分布于江蘇、浙江,高5~15 m,徑可達5~6 cm,竹竿金黃色,色澤非常鮮艷。竹竿呈獨特的金黃色并不規則間有粗細不等的深綠色條紋。竹葉濃密青翠,發筍旺盛,竹筍產量高,筍質鮮美。集綠化、美化,食用于一身,是極有發展前途的觀賞、經濟竹種,適于各種園林造園、盆栽以及成片竹園營造。

已有中國科學院亞熱帶林業研究所、南京林業大學、常州特種竹繁育場、安吉竹產業協會等機構開展相關研究。畢紅玉等(2010)研究持續3年調查淡竹發筍與幼竹高生長規律發現:在日照市,淡竹于4月下旬出筍,生長期40~70 d,幼竹高生長表現為慢-快-慢的規律;退筍率為87.5%;成竹率和成竹胸徑隨發筍時間的推移逐漸降低[1]。潘寅輝等(2006)四季竹發筍及幼竹高生長規律研究時對該竹種發筍期,不同季節發筍數量、筍重量占比和幼竹高生長表現經行了觀測,發現生長高峰在筍出土后第15~35 d,平均日生長量19.2 cm,最大日生長量25.4 cm[2]。高素萍等(2010)調查凍害對撐綠竹的發筍、退筍及幼竹高生長影響,結果表明:發筍和退筍高峰出現在8月下旬,退筍率災后明顯大于災前,發筍率災前災后變化差別不大[3]。楊前宇(2011)也進行了溫州水竹生長規律及其理化性質研究[4];岳祥華(2012)研究紫竹在黃山地區發筍成竹規律[5]。王光劍等(2016)篩選了影響合江方竹退筍規律環境因子[6]。

較多的研究表明,引種地區的氣候、海拔、極端災害等因素都會引起竹種發筍規律的變化,另外竹種差異是研究發筍規律的重要因素之一[7]。本文針對黃桿烏哺雞竹在上海地區的發筍規律開展研究實屬必要,為上海地區黃桿烏哺雞竹的應用和推廣積累理論基礎。

2 試驗地概況

2.1地理位置

實驗地位于上海辰山植物園竹專類園,占地10000 m2,地塊總長度475 m,最寬處30 m,最窄處4.9 m,最小坡度12.57%,地下水位線2.75~3.00 m。

2.2氣候條件

屬于亞熱帶溫潤季風氣候,年平均氣溫15.4 ℃,7月最熱,月平均氣溫在27.8 ℃,1月最冷,月平均氣溫3 ℃。年均降水量1103.2 mm,平均相對濕度80%[8]。

2.3土壤條件

土壤類型為粉砂質黏壤土,pH值為5.37~6.92,容重1.12~1.49 kg/m2,均值1.32 kg/m2。

3 材料與方法

3.1試驗設計

調查時間為2016年4~5月歷時(60 d),采用隨機抽樣的方法對各竹種斑塊進行抽樣,每塊樣地10 m×10 m,共計5塊,每塊樣地10株,選取胸徑2年生3~4 cm的健康母竹,對每株待測竹采用個體號進行標記。

3.2筍期測定

對標記的母竹進行持續觀察,每3~4 d觀察1次,登記出筍日期,待竹筍高度達15 cm,采挖后用胸徑尺和電子秤記錄筍徑、筍重。

3.3竹鞭測定

分別測量母竹與新筍之間鞭深、鞭長。

3.4數據分析

采用Excel和SPSS對實驗數據進行分析。

4 結果與分析

調查結果表明:黃桿烏哺雞竹抽樣的總體出筍率為52%,退筍率達48%。調查后發現,出筍期較集中,4月上旬未見出筍,4月11~16日,出筍母竹達到6株,占比12%,平均出筍2.17個,可以認定為出筍始期。4月17~25日,出筍母竹占比大于15%,進入發筍盛期;在21日前后出現最高峰,3日平均出筍率達到18%,平均出筍1.87個,發筍期發筍數量并未與發筍率同步增加,其后出筍量逐漸降低,4月26日觀測母竹僅發筍1株。出筍期的出筍率呈現由慢-快-慢的單峰型,出筍時間短暫集中是該竹種發筍特點,到出筍末期,出筍量顯著下降,但單株出筍量1.8個,與發筍始期、盛期差異不顯著。

表1 黃竿烏哺雞竹出筍期與出筍量的關系

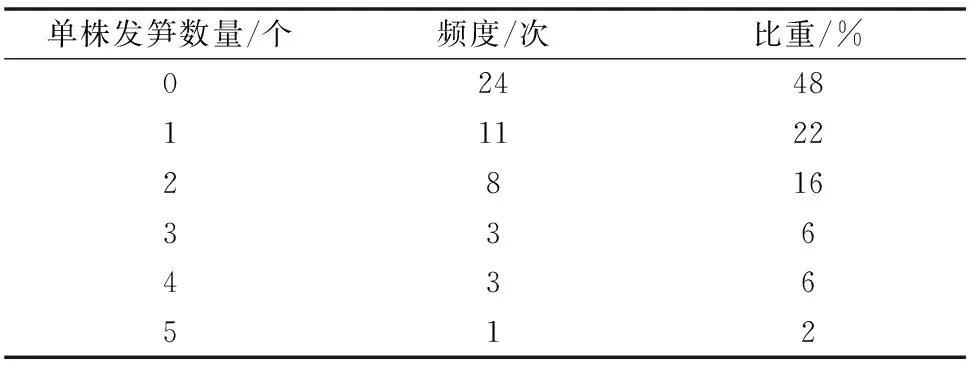

由表2顯示,黃桿烏哺雞竹母竹發筍量以1~2株為主,50株樣本中,占38%,3株和4株各占6%,5株占2%。退筍率占48%。

表2 母竹發筍量頻度分析

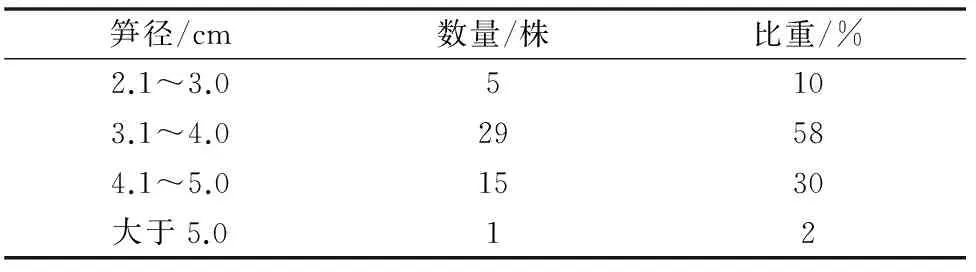

表3顯示,黃桿烏哺雞竹新發筍筍徑主要分布在3.1~4.0 cm,占整體數量的58%,其次是4.1~5.0 cm,占30%,筍徑2.1~3.0 cm與大于5.0 cm分別為10%和2%。

表3 筍徑與發筍量的關系

表4顯示,鞭長小于10 cm占發筍量10%,鞭長10~40 cm占發筍量84%,大于40 cm的占發筍量6%。

表4 鞭長與發筍量的關系

由表5顯示,筍徑與筍重呈極顯著正相關性,筍徑與鞭深呈弱的負相關,筍徑與鞭長呈正相關性,筍重與鞭深呈弱的負相關,與鞭長呈正相關性,這都與筍徑保持一致性。鞭深與鞭長呈弱的負相關。

表5 黃竿烏哺雞竹相關因素簡單相關關系矩陣

注:在置信度(雙測)為0.01時,相關性是顯著的

5 結論與討論

本次調查結果表明黃桿烏哺雞竹的發筍期主要集中在4月,5月未調查到母竹萌發新筍,這與張衡峰等(2010)調查黃稈烏哺雞竹出筍退筍規律并不一致,出筍期提早25 d[9];可以得出,雖然地處的氣候帶相同,但由于栽培環境差異,相同竹種發筍期會產生較大的變化,導致此類變化的原因尚未查明,有待進一步的調查或實驗論證。

現有竹林母竹均為1~2年生的健康母竹,調查發筍徑階與發筍量的關系后發現,新發筍徑基本符合正態分布,胸徑3.1~4.0 cm和4.1~5.0 cm的新竹占比達到58%和30%,其中符合新株保存指標(胸徑>4 cm)建議保留,可替換老化母竹,(3≤胸徑≤4 cm)占58%,建議選擇性保留,可以結合母竹林密度、鞭長和出筍位置決定去留新竹。(胸徑<3 cm)占10%,定義為劣株,可伐除。筍徑和筍重呈極顯著正相關,因此培育大徑階的新筍不但有利于新竹的生長,也是新竹林景觀延續的保證。

母竹替換指標:鞭長(L<10 cm且胸徑>4 cm),由于新筍與母竹距離較近,可“去老留新”,保護新筍有足夠的空間生長發育,逐步替換原母竹;鞭長(10 cm≤L≤40 cm),選擇性保留,新筍去留應考量筍徑進行,筍徑較小,難易形成景觀的新株,可以伐去,但長勢強健的新竹應加以保留,待第二年伐去干擾母竹的1~2株,使得竹林密度維持在設計的水平。鞭長(L>60 cm),由于去鞭會影響相鄰母竹竹鞭的生長,且由于鞭長過長造成養分供給分散,因此建議伐去徒長株。

本次調查發現,黃桿烏哺雞竹平均鞭深10.58 cm,新筍來鞭鞭深最大值30 cm,最小值5 cm,采用阻根施設時,埋設深度不應小于35 cm,并且還需要對場地地下水位及母竹林的竹齡綜合評定確定。

[1]畢紅玉,李宜文,李曉英,等.淡竹發筍與幼竹高生長規律的研究[J].山東農業大學學報(自然科學版),2010,41(3):340~343.

[2]潘寅輝,高立旦,虞敏之,等.四季竹發筍及幼竹高生長規律研究[J].竹子研究匯刊,2006,25(1):27~29.

[3]高素萍,王娟,趙志惠,等.雨雪冰凍災害對撐綠竹發筍及幼竹高生長影響[J].竹子研究匯刊,2010,29(3):21~24.

[4]楊前宇.椽竹生長規律及其理化性質研究[D].北京:中國林業科學研究院,2011.

[5]岳祥華,趙海燕,何小定,等.紫竹在黃山地區發筍成竹規律的研究[J].安徽農業大學學報,2012,39(3):377~380.

[6]王光劍,陳洪,馬光良,等.合江方竹退筍規律及影響因素研究[J].世界竹藤通訊,2016(6):1~9.

[7]馬光良,王光劍,李呈翔,等.海拔梯度對合江方竹發筍節律的影響研究[J].世界竹藤通訊,2006(11):13~17.

[8]孫少舫,楊婉韻.上海地區觀賞向日葵品種夏季種植表現觀察[J].綠色科技,2016(3):33~35.

[9]張衡峰,湯庚國.黃稈烏哺雞竹出筍退筍規律研究[J].安徽農業科學,2010,38(36):20921~20922.

[10]唐紅,劉瑋,黃滔,等.圣音竹發筍及幼竹高生長規律研究[J].中南林業科技大學學報,2015(8):27~31.

2016-06-21

尤黎明(1987—),男,助理工程師,主要從事木本植物栽培應用方面的研究工作。

TU986

A

1674-9944(2016)15-0038-03