愿死如秋葉靜美

英國經(jīng)濟學人智庫于2010年首次發(fā)布死亡質量指數(shù),2015年,中國在報告所列出的80個國家中排名第71位。其中的指標涵蓋:緩和醫(yī)療的環(huán)境、人力資源、醫(yī)療護理的可負擔程度、護理質量和公眾參與。

然而,遑論“死亡質量”,現(xiàn)實是,我們尚處在一個素來對死諱莫如深的國度。死亡、絕癥,都被漫長的世俗文化和恐懼心理異化。甚至連醫(yī)生,在相當長的時間里也不敢提及。

在上海從事臨終關懷的NGO“手拉手”創(chuàng)始人王瑩說,“像癌癥患者,在做放化療過程中,人看起來很弱。上胸這個部分是要打格子的,不能出門。身體狀況不好的,去菜市場買菜也被指指點點。有的鄰居可能很迷信,會放八卦鏡啊,在門口放掃帚和簸箕啊,認為這是晦氣的,是不吉利。”王瑩和她的同仁組織癌癥病友成立自助會,抱團取暖。北京天壇醫(yī)院乳腺科“汝康沙龍”也是同樣性質,該科主任王丕琳號召科室每年舉辦4次沙龍活動,以活報劇的形式鼓勵病友們振作和互助。然而王丕琳告訴記者,“我可不敢把生前預囑(病人簽署希望得到何種臨終治療的文件)這樣的東西拿給她們,那是絕對犯忌的!”

死,在不少國人眼中,仍像一個要吞噬一切希望和可能的深淵。

另一方面,“人定勝天”的斗爭式思維和逐漸以技術為導向的醫(yī)學理念,將醫(yī)生對病人的搶救演變成了一場機器對人的爭奪。在ICU、呼吸機和各種過度治療手段面前,醫(yī)生和患者家庭很容易滑向一個自以為接近成功的彼端,卻可能離病人內心的愿望和希冀越來越遠。在醫(yī)學領域耕耘了數(shù)十年后,美國知名外科醫(yī)生阿圖·葛蘭德發(fā)現(xiàn),“對于醫(yī)學工作者的任務,我們都搞錯了。我們認為我們的工作是保證健康和生存,但其實應該有更遠大的目標——助人幸福。”

幸福關乎一個人希望活著的理由。在形形色色的理解里,生命與死亡的尊嚴形態(tài)各異。但盡可能地遵照本人意愿,做出符合內心需求的選擇,才是尊嚴的真意。

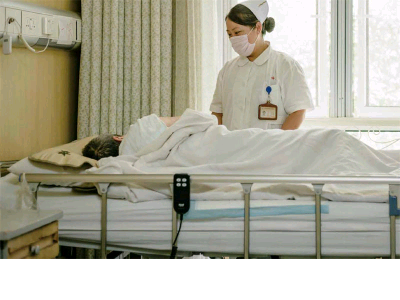

在2016年“世界緩和醫(yī)療日”來臨前,本刊記者專訪了阿圖,聽這位具有醫(yī)學和哲學思辨力的醫(yī)生講述他對生命價值的理解;我們在幾位年輕人創(chuàng)辦的“醒來”,體驗了一把并非純屬游戲的死亡感;請王一方、陸曉婭和陶國璋3位內地和香港的教授,為我們描述象牙塔內外的生死課程;而在京滬穗等地的十多家醫(yī)院和社區(qū)醫(yī)療機構,我們發(fā)現(xiàn),代表著更多人文關愛的緩和醫(yī)療和臨終關懷,已經(jīng)在身邊生根,雖然受益者非常有限。

“生如夏花之絢爛,死如秋葉之靜美。”我們希望這樣的夢想能夠照進現(xiàn)實。