金鐵煙云 黃鐘大呂

吳勇

淮安誕生了很多歷史文化名人,保留了許多名人故居,除了大家熟知的周恩來總理故居,還有韓信、吳承恩等許多歷史上人物的故居。而這次讓吳老師關注的,卻是前一期提及的清末一位特立獨行的人物——劉鶚。

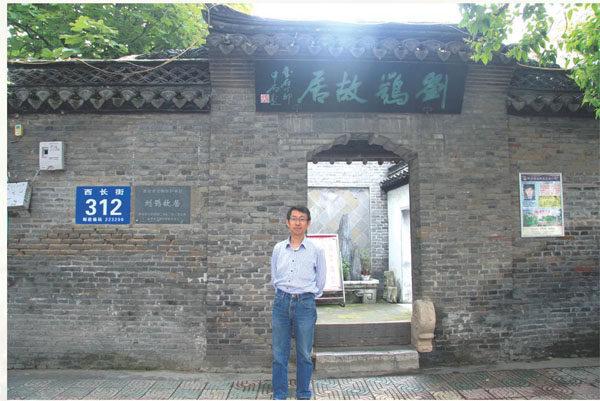

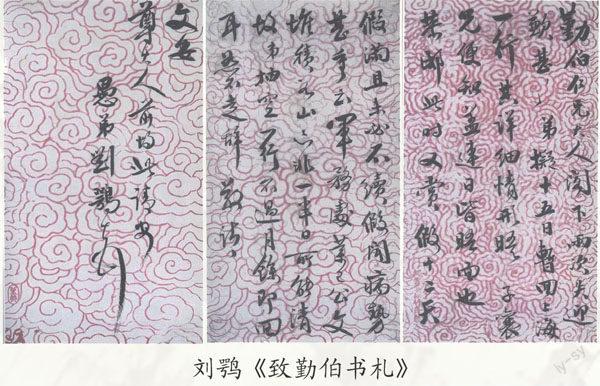

去劉鶚故居前查閱了不少資料,做足了功課。歷史上真實的劉鶚到底是個什么樣的人?是“劣跡斑斑”“謗滿天下”的歷史罪人,還是懷揣“教養天下”理想、腳踏實地的曠世奇才?帶著許多疑問,我們走進了西長街312號的劉鶚故居。故居是典型的青磚黛瓦清代民居,正門上懸有著名書法家歐陽中石先生題寫的“劉鶚故居”匾額。在故居正門旁,有一不起眼的偏門,如今已成一家飯店的店面,有些破舊的店招下面,落款“鐵云”的“老殘書舍” 四字石刻牌匾依稀可見,字的風格在蘇東坡、趙孟頫之間,行筆老到,與劉鶚傳世書風相類,想是劉鐵云(劉鶚)親筆題寫。

走進空無一人、院門洞開的院落,四處尋找售賣門票的服務員卻始終不見,因為趕時間,于是帶著點內疚徑直先往里走,迎面撞到臉上的蛛網告訴我這里很古老且許久無人光顧。飽經滄桑的院落一百多歲了,青磚院墻,曲徑通幽,舊窗陳雕、宿院老藤,雖已老邁卻姿態不凡。幾竿鳳尾竹,數叢美人蕉,綠意盎然地掩映著一泓小池,折射出主人的情趣。略過東邊的矮屋直奔畫杉大廳,廳頗高大,懸有原中國書法家協會理事、淮安人朱壽友先生題寫的草書匾額“畫杉大廳”,廳內故物蕩然,有今人毛筆繪制的劉鶚畫像和生平事跡系列中國畫。正中高懸的兩副楹聯讓我品讀了許久。兩副楹聯均為丁卯年書,經查為1987年,時為劉鐵云誕辰130周年。一晃近30年,看到熟悉的藝術家的有些陌生的字體,頗有些滄桑之感。其一為黃惇先生所書,黃惇先生現為中國書法家協會理事、南京藝術學院教授,楹聯曰:“無偈不通,數學岐黃修水利;有才必識,封泥泉布鑒龜文。”可知劉鶚學識淵博,數學、醫術、水利、封泥、古錢幣、甲骨文等無所不通。另一對楷書楹聯書寫者已難辨識:“奇士負奇才,一卷記游,能以文奇名后世;故居陳故跡,千秋藏拓,堪為國故導先河。”上聯說劉鶚人奇、才奇、文奇,一卷《老殘游記》奠定了他在中國文學史上的不朽地位;下聯說今天劉鶚故居內陳列著若干舊物,特別是舊拓片及其著作,為文化遺產研究開了先河。

劉鶚(1857—1909),原籍丹徒(今江蘇鎮江),據劉鶚后人劉惠孫整理的《劉鶚集》統計,劉鶚一生用過的名、字、號、別名、筆名、綽號、齋名達 40 個之多,我們就從他最奇葩的一個綽號說起。

劉鶚父親劉成忠曾為官河南,在淮安購置下此處田產定居,當時有房屋140多間和一座園林,劉成忠善于河工算學,熱衷于西方新興的科學技術。受父親影響,劉鶚對治河、天算、樂律、辭章、天文、醫學等所謂的雜學頗感興趣,卻無意科舉。他不守禮法,樂與販夫走卒為伍,甚至敢于光臂赤膊在大街上歡舞龍燈,因排行老二,淮安人送給他一個有趣的綽號——“劉二亂子”,反映了劉鶚的志趣所向。

劉鶚故居留到今天所剩無多,大廳、穿堂、堂屋三進,硬山造的大廳頂梁彩繪、曲拱式廊檐為當地僅見。故居內現存文物三件:劉鶚彈的古琴、金絲楠木圍棋桌和劉鶚穿的皮襖。棋桌精雕細刻,似乎述說著老宅的繁華舊夢。修復后的南三間堂屋陳列了劉氏世系圖和劉鶚的部分手稿、日記等史料,另辟有淮安名人館,陳列著漢代的韓信、枚乘、枚皋至現代周恩來等20位淮安名人的簡歷。

很多人只知道劉鶚寫了《老殘游記》,而對他所做的其他事情并不熟悉。其實,《老殘游記》不過是劉鶚的游戲之作,他真正努力做的是他遵從的太谷學派“養天下”的理想,發展經濟生產,富而后教,養民為本。這個出身官宦人家的子弟,放棄科舉,選擇在當時被認為“不務正業”的經營實業,掛牌行醫、修筑鐵路、開礦、收購南京荒地、北京賑災,卻四處碰壁、堅韌不拔、屢戰屢敗、屢敗屢戰,最終獲罪客死新疆。有人調侃,劉鐵云賣過糧食,挖過黃河,修過鐵路,做過煤老板,炒過地皮,搗騰過古玩字畫,治理黃河遇到金石學家吳大澂,搗騰字畫遇到兩江總督、大收藏家端方,到北京遇上甲骨文發現第一人王懿榮,兒女親家是羅振玉……實在富有傳奇色彩。

“這勺湖不過城內西北角一個湖,風景倒十分可愛。湖中有個大悲閣,四面皆水;南面一道板橋有數十丈長,紅欄圍護;湖西便是城墻。城外帆檣林立,往來不斷,到了薄暮時候,女墻上露出一角風帆,掛著通紅的夕陽,煞是入畫。”步出劉鶚故居,就來到了《老殘游記》中所描述的這處淮安現存的最古老園林勺湖園(費新我題),湖上有大鐘亭,懸掛一口金天德年間(1151年)所鑄大銅鐘,據說曾“懸于朝宗門樓,昏曉之聲,幾聞百里”。亭上“金鐘”為當代草圣林散之先生手筆。舊有勺湖十景,碧水、長橋、畫舫、亭閣、碑園相映成輝,更有文通寶塔聳立湖畔,塔影、波光、鳥語給勺湖園平添了幾多文化的品位。