基于物聯網技術的開環式感應取電環在配網中的研究與應用

秦福祥孫麗亞

(1. 國網開封供電公司,河南 開封 475004;2. 國網鶴壁供電公司,河南 鶴壁 458030)

?

基于物聯網技術的開環式感應取電環在配網中的研究與應用

秦福祥1孫麗亞2

(1. 國網開封供電公司,河南 開封 475004;2. 國網鶴壁供電公司,河南 鶴壁 458030)

目前,隨著智能電網工程的推進,對取電電源的要求也在提高。本文通過研制出一種小型化、大容量化的取電環來滿足配網監測中設備所需要的電源,并結合物聯網技術實現取電環容量的在線監測。

物聯網技術;感應取電;配網;研究與應用

隨著配電網自動化技術的發展,配電網中的智能監測監控設備應用越來越普遍,而配電網自動化系統中的智能測控設備一般是沿線安裝,這就使這些智能設備的供電問題比較難以解決。因為配電網中有些監測設備是要懸掛到架空線上的,這些設備如果靠 PT供電的話,則會帶來三個問題,第一是造價較高,因為 PT安裝的價格和相關絕緣設備的價格都很高,第二安裝麻煩需要停電安裝,對負荷供電持續性和可靠性收到影響,另外,增加一個PT也會增加一個系統對地故障的隱患點,這個也是供電部分非常關心的一個方面。為此我們研究了一種可以通過架空線直接取電的技術,即采用開環式感應去電環從線路取電,供監控設備直使用的供電形式。

1 電力物聯網技術

電力物聯網技術是指在電力系統監測監控中運用新型監測終端,時時獲得電力系統的電壓、電流、功率等各種信息,通過短距離射頻通信及合適的遠距離通信技術,將這些電力系統信息時時傳送到監控中心的一種遠程的、寬泛的監測監控技術,它是建立在新型智能低功耗傳感器及先進的通信技術基礎上的。近年來,隨著新型電子式電壓、電流互感器的出現,隨著計算機技術、無線通信技術及移動互聯網技術的發展,電力系統物聯網技術日益受到人們的重視。目前家電行業提出了智能家電的感念并有相關產品得到了應用和推廣,同樣,在電力的生產、運營和管理領域也提出了智能輸配電設備的概念,并有部分物聯網相關產品已經大量使用,比如,智能型架空線路指示器、智能型環網柜的應用就是這方面的一個例子,這些輕型、智能監測終端的使用使人們對配電網的監測越來越深入和全面,這些產品的應用也符合我國發展智能電網、柔性電網的發展目標。

目前國內外智能配網中環網柜內、分支箱等箱體內電源使用的取電方式主要有3種:PT電壓互感器、CT電流互感器和光伏太陽能板。

1.1加裝PT供電方式

加裝 PT的供電方式是指在需要用電的監控設備的安裝位置安裝專門為給監控設備用電用的PT,有PT將10kV甚至更高電壓變換成220V或100V低壓交流電,監控終端以 PT的低壓輸出為電源工作的一種監控設備供電方式。在中供電方式供電功率容易保證,是目前輸電系統自動化裝置中主要的供電方式;但是這種供電方式有以下缺點:①安裝PT需要專用的支架機構和安裝的空間,而配電網監測監控設備的安裝往往時在現有的線路或配電設備上安裝,這種安裝專用支架的空間很難保證;②PT價格較貴,而且有些監控設備需要懸掛在架空線路上,取電和送電兩方面都需要考慮絕緣設計,這就更增加了造價,也帶來的很多技術困難;③增加PT也就增加了一次系統接地故障的隱患,因此會降低系統供電的安全性能。綜合以上原因,采用 PT供電的方式很難在配電網自動化中廣泛采用。

1.2電流互感器供電的方式

電流互感器供電的方式是指將電流互感器二次側改為半開路狀態,在其斷口接濾波電路,并將這個輸出能量作為監控終端的工作電源,這種供電方式的優點時不需要安裝特殊的安裝機構,所占空間尺寸小,如果線路在架空線上的話,則可一將監控設備和電流互感器一體化安裝,一次線路、取電設備及用電的監控終端都在高壓部分,因此絕緣費用很低。但是,電流互感器取電時建立在線路電流的感應基礎上,由于線路一次側電流的變化范圍很大,所以電流互感器的輸出也就不穩定;當一次線路電流很小時輸出功率很小,可能不足以位置監控終端的實用;當線路電流特別大時,則電流互感器容易飽和,造成電流互感器的燒毀,因此,如何在線路電流變化巨大的情況下穩定可靠供電是電流互感器供電方式中很難解決的問題。

1.3光伏太陽能板供電方式

太陽能板是一種將光能直接轉換為電能的供電設備,是近期發展起來的一種新型供電形式,這種形式在偏遠山區或這一些獨立的監控裝置供電中應用很普遍。這種供電方式清潔無污染,也沒有采用電壓互感器需要考慮的絕緣問題;但是,這種供電方式只能白天供電,且太陽能板供電受天氣的影響很大,有些南方的山區往往很長時間的連續陰雨天氣,這些地區的監控終端如果單純采用太陽能板供電的情況下,則往往會出現由于長時間沒有太陽而停止工作的情況。

2 感應取電環

2.1開環系統

筆者研制的感應取電環是一種開環系統,通過特殊的結構設計,避免了以往 CT取電效率低容易飽和的缺陷;開環就是結構上不采用閉合磁路,采用哈弗結構的兩半磁心截面不直接接觸,用4個厚度為0.25mm特制膠片貼在4個截面上,隔斷磁心接觸,兩半磁心間存在1個mm的氣息而,從而形成開環的取電結構。

優點:

1)減弱了普通CT傳感器的渦流現象,解決了取電CT互感器的發熱問題。

2)用4個特制膠片密封了磁心截面,隔絕了空氣和水,不會發生傳統傳感器因截面生銹而導致的取電能力減低甚至無法取電的現象。

3)傳統的CT傳感器如果一旦有1mm氣息,根本無法取能,本項目通過研究MTTP技術,提高了整體電路的輸出功率。

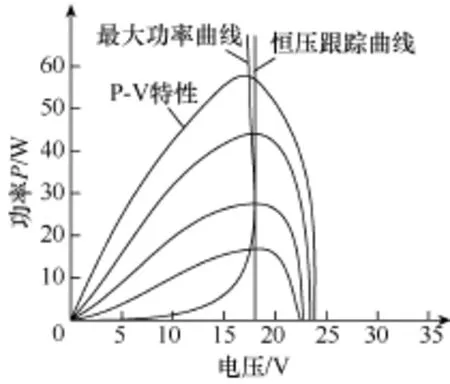

2.2MTTP技術

MTTP技術是一種算法,電纜在運行中電流會跟隨負載的情況發生較大范圍的波動,按照 MTTP算法可以跟蹤電纜電流的變化,從而找到最佳功率點。該算法是恒壓跟蹤法,從圖1可以看出:在一次側電流變化的情況下,保證輸出電壓恒定時,其輸出功率最大,在設計時采用MTTP算法,可以最大限度地保障取電功率,提高了一次電流的能量傳遞效率。

圖1 恒壓跟蹤法圖像

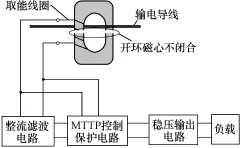

2.3感應取電環原理簡述

取電環采用開環感應取電技術,通過非閉合式的高壓感應器使磁場轉換成電能,然后通過整流濾波電路將交流電變成直流電,MTTP(最大功率跟蹤)控制電路使電路自動工作在最大功率點,使整個電路始終工作在效率最佳點,最后通過穩壓電路輸出穩定的電壓給負載供電。其特點,高壓感應器無渦流,不發熱,不對電纜本體運行造成影響,MTTP控制電路使電路始終工作在最佳功率點,比傳統的CT取電效率高出8~10倍。

圖2 開環取電裝置原理圖

2.4取電環工作狀態的監測

取電環內部安裝有電流監測模塊和無線發射模塊,結合配網已實施的物聯網項目,可以實現取電環電流容量的實時在線監測,當發現取電環內部容量為0或者達到80%時進行后臺報警提醒,防止取電環因為負荷運行帶來的取電環不工作影響其他系統,取電環發熱、短路等故障。

3 無線傳感器網絡數據傳輸

在特定的設置參數下,取電環只能在限定的環境溫度及電流變化范圍內實現最大功率跟蹤(MTTP),為了實現取電環工作環境變化超出限定范圍后取電環仍然能夠獲得最大功率輸出,并且實時監測取電環的工作狀態,筆者采用無線傳感器網絡實現對取電環的實時監控。

無線傳感器自組網絡與傳統的以太網結構類似,分為標準的5層結構:應用層,傳輸層,網絡層,數據鏈路層,物理層。同時還包括自身特有的能量管理器,拓撲管理器及任務管理器。這種無線傳感器的組網與運行方式保證了各個傳感器間能夠高效、節能、可靠地傳輸監測數據。

物聯網系統中的無線自組網絡的數據傳輸協議采用標準的ZIGBEE協議,實現穩定、可靠低功耗的無線傳輸。通過相應的數據模型,傳感器數據在各個傳感器之間采用心跳的方式傳輸。

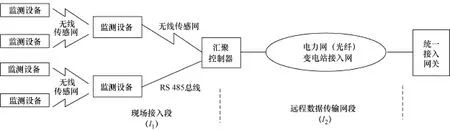

物聯網系統中的匯聚節點通過收集到各個傳感器上送的傳感器數據后,通過相應的網絡層傳輸,傳輸給物聯網系統主站,進行數據的處理。具體流程采用圖3的方式。

圖3 物聯網數據傳輸流程圖

其中配電線路的感知設備采集數據和傳輸至監測裝置,各廠家所采用的通信手段均不相同,監測裝置到匯聚控制器主要以RS485總線或光纖進行傳輸;匯聚控制器到統一接入網關的傳輸主要有以下幾種方式實現:①可直接通過光纖傳輸(電力專網)到統一接入網關或通過變電站到統一接入網關;②可通過電力無線專網到變電站,也可通過電力寬帶載波到變電站,然后由EPON光接入網傳輸到統一接入網關或通過公網(APN)到統一接入網關。

4 應用情況

筆者基于以上原理研究設計的取電環已經在我公司的配電網監測系統中小批量使用,通過近半年的使用情況看,工作性能穩定、質量可靠,在線路最小電流超過 5A的情況下,完全可以滿足常規監測設備供電的要求,并且減少了維護、維修的工作量,達到了預定的設計要求。

5 結論

取電環具有獨特的取能方式和設計理念,線路通電就可以穩定供電,具有穩定可靠供電、長期免維護運行等特點,克服了太陽能和PT、CT取電的不足,安全穩定、低成本、施工方便,解決現場設備供電難題。為線路上在線檢測、監控、巡檢、防盜等電氣設備提供穩定的電源供應,替代現有的傳統互感取電裝置,傳統取電裝置存在輸出功率小,有渦流,發熱嚴重,影響電纜安全運行,本取電裝置,在同尺寸,同等工作條件下,預計是傳統取電的8~10倍,無渦流,不發熱或微發熱,對設備本體不造成安全隱患,適用范圍寬,不受環境限制。另外結合物聯網技術還實現了取電環容量的實時在線監測,防止取電環因為負荷運行帶來的取電環不工作影響其他系統,取電環發熱、短路等故障。

[1] 張美燕. 無線傳感器網絡協同信息處理技術研究[D].杭州: 浙江工業大學, 2008.

[2] 周金華, 張靜. 多傳感器數據融合技術在電廠狀態監測和故障診斷中的應用[J]. 煤礦機械, 2011, 32(11): 271-273.

[3] 韋捷, 周強, 李玉香. 電流互感器取電技術在智能配網中的應用研究[J]. 企業科技與發展, 2013(8): 25-28.

[4] bigwang2007. MPPT算法分析[EB/OL][2016-03-18]. http://wenku.baidu.com.

秦福祥(1972-),男,國網鶴壁供電公司主任,本科,研究方向電力系統自動化。