《磧砂藏》隨函音義所見宋代福建方音考

李廣寬

(武漢大學文學院,湖北武漢430072)

《磧砂藏》隨函音義所見宋代福建方音考

李廣寬

(武漢大學文學院,湖北武漢430072)

《磧砂藏》是宋元時期的一部私刻大藏經,大部分經卷末尾都附有隨函音義,共有音切13萬余條。經過逐條分析,發現其中有些音切反映的音變與通語音變不符,參照今人有關宋代方音史的研究成果,可知有九類音切反映的音變與宋代福建、四川等地的方音相合。聯系到宋元時期南方系大藏經及其隨函音義都繼承于最早的刊于福州的《崇寧藏》,從而推斷這些音切反映的是宋代福建方音。

磧砂藏隨函音義宋代方音崇寧藏福建

《磧砂藏》是宋元時期的一部私刻大藏經,因刊版于南宋平江府(今蘇州)陳湖中的磧砂洲延圣院而得名。始刻于南宋嘉定九年(1216),終于元英宗至治二年(1322)。全藏共591函,以千字文編號,始“天”終“煩”,收經1532部,6362卷。大部分經卷末尾都附有注音、釋義、辨析字形的隨函音義,數量巨大,是研究漢語史的寶貴材料。筆者投入了大量的時間和精力,整理了上世紀30年代上海影印宋版藏經會刊行的《影印宋磧砂藏經》中的全部隨函音義材料,并做成了電子語料庫,其中反切、直音總計十三萬四千余條。我們逐條分析了這些音切,它們大多與《廣韻》或《集韻》音系相符,不相符者絕大多數與通語音變一致,如莊章二組相混、同攝內同等重韻相混、濁上變去,等等。除此之外,還有少數音切比較特別,參照今人有關宋代方音史的研究成果,可知有九類音切反映的音變與宋代的方音相合。下面我們將這些反映方音的音切分類列出,然后根據大藏經及其隨函音義的傳承情況判斷方音歸屬。

一、反映方音的音切

這一部分我們逐次列出各類混切(混切是參照《廣韻》或《集韻》而言),每類之下列出今人有關宋代方音研究的結論,用以比較。目前研究宋代方音的主要依據是詩詞文用韻,所以每類混切之后列出相應的通押韻部。韻部名稱及內容依據魯國堯先生所定的宋代通語十八部①參見魯國堯:《論宋詞韻及其與金元詞韻的比較》,《中國語言學報》第4期。。需要作四點說明。一,所列混切不包括三例因切下字有誤或可能有誤造成的“之、魚虞韻系混切”:杵:尺寺反。(241/9a)②括號內的“241/9a”表示出自《影印宋磧砂藏經》第241冊第9頁上欄,余此類推。伺便:相主反,伺,候也。(157/38a)僂:呂止反,背屈皃。(85/78a)杵、伺二字的切下字與被切字不僅韻系不同,聲調也不同,參考這兩字在隨函音義中的全部注音情況,可知下字“寺、主”當為“與、寺”之誤③杵字被注反切59次,下字作“呂”的33次,“與”24次,“午、寺”各1次。伺字被注反切245次,下字作“寺”的238次,“吏”3次,“自、恃、主、手”各1次。。僂字的切下字與被切字韻系不同但聲調相同,與宋代文人用韻中支微、魚模兩部通押所反映的“閩、蜀、贛、吳共有的方音特征”一致④劉曉南:《宋代四川語音研究》,北京:北京大學出版社2012年版,第241頁。。不過參考該字的全部注音情況,下字“止”很可能是“主”字形誤。①僂字被注反切106次,下字作“主”的99次,“矩”3次,“五、朱、止、去”各1次。即使不誤,也僅一例,所以不作討論。二,所列混切不包括音譯詞注音。這類注音有時要遷就梵文音節,與漢語詞注音不屬于一個語音層次。三,所列今人研究成果一般僅限于所據材料較多,且已確定為宋代方音的部分。四,漢語中字音與字義往往對應,所以研究音切要聯系詞義。隨函音義一般只注音不釋義,無釋義的雙字詞目大致可以通過雙字語境來把握詞義,單字詞目則不能。因此對于無釋義的單字詞目,我們復核經文,補充一至三字,以明其義。補字置于圓括號內。

(一)歌戈、豪韻系混切

以戈切豪:褒贊:上音波。(462/20a)

以哿切晧:(枯)槁:音可。(474/32a)

以號切過:挫折:上則臥反,又七到反。(478/87a)②按,本條又音不是字頭本音,而是其常用的通假字“剉”字讀音。隨函音義有時以又音表示通假字、形近字讀音。

剉碓:上七到反,下音對。(286/80b)

斧剉:上音甫,下倉到反,作坐,非。(330/34a)

挫剉:七到反,下正。(330/58b)③按,本條雙字詞目是通假關系。以通假字、異體字、古今字、正俗字等作為并列詞目,是隨函音義的體例之一。本條對應經文作“聽水澆地挫草布上蹋使成泥取用”(330/58b)。

以號切個:關邏:上古還反,下郎號反。(306/40a)

本類混切共7例,相當于詩詞文用韻中的歌戈、蕭豪兩部通押。歌戈部包括《廣韻》歌戈韻(舉平以賅上去,下同),蕭豪部包括蕭宵肴豪韻。這兩部通押在宋代福建詩詞文用韻中最為顯著,共80例。宋人筆記中有許多相關記載,如陸游《老學庵筆記》:“四方之音有訛者,則一韻盡訛。如閩人訛高字,則謂高為歌,謂勞為羅。”這是典型的宋代福建方音特點,現代閩方言許多地區依然如此④參見劉曉南:《宋代閩音考》,長沙:岳麓書社1999年版,第168—172頁。。四川詩詞文用韻有30例,宋人周必大《二老堂詩話》中記載了蜀人也有歌豪相混⑤劉曉南:《宋代四川語音研究》,北京:北京大學出版社2012年版,第42—43頁。,這也是宋代四川方音特點。

(二)尤侯幽、蕭宵肴韻系混切⑥嘷叫:上豪侯二音。(110/74b)其中以“侯”音“嘷”,不知是否屬于方音,姑且存疑。

以尤切蕭:嘹亮:上力周反,下力向反。(508/37b)

嘹亮:上音留,下力向反。(478/53b)

以尤切宵:插鍬:測合反,下音秋。(512/85b)

以蕭切幽:蟭蟉:焦聊二音。(512/109b)蝍蟉:即聊二音。(513/83a)

以笑切宥:羸瘦:上力垂反,下詩照反。(311/19a)

羸瘦:上力誰反,下詩照反。(319/17b)

以肴切侯:漚:烏佼反,水泡。(492/42a)

以厚切巧:(狗)嚙:魚結、五口二反。(199/10b)⑦按,“嚙”是“齧”的俗字,“嚙”《廣韻》未收,“齧”《廣韻·屑韻》五結切。“嚙”《集韻·巧韻》五巧切。本例兩條反切分別與《廣韻》《集韻》二書對應。

齩齧:上吾口反,下同前。(304/49a)

嚙齧:二同,吾結反,上又吾口反,下正。(345/38a)⑧按,本條雙字詞目是異體關系。對應經文作“以口嚙之”(345/29a)。

本類混切共11例,相當于詩詞文用韻中的尤侯、蕭豪兩部通押。尤侯部包括尤侯幽韻,蕭豪部見上。這兩部通押在江西地區較為普遍,北宋江西詩韻有20例⑨參見杜愛英:《北宋江西詩人用韻研究》,南京大學博士學位論文1998年。;宋元江西詞韻“達三十五例……范圍遍及全省”①魯國堯:《宋元江西詞人用韻研究》,載《語言學文集:考證、義理、辭章》,上海:上海人民出版社2008年版,第156頁。。現代江西方言可以印證。這些“透露了當時江西方言的痕跡”②魯國堯:《宋元江西詞人用韻研究》,載《語言學文集:考證、義理、辭章》,上海:上海人民出版社2008年版,第158頁。。宋代福建詩詞文用韻有38例,與現代閩東方言完全對應③參見劉曉南:《宋代閩音考》,長沙:岳麓書社1999年版,第176—178頁。,也是方音現象。四川詩詞文用韻有89例④參見劉曉南:《宋代四川語音研究》,北京:北京大學出版社2012年版,第134頁。,宋人《道山清話》中有“西人”讀“好”為“吼音”的記載⑤參見劉曉南:《宋代四川語音研究》,北京:北京大學出版社2012年版,第44頁。,也屬方音現象。江浙詩韻有29例,主要集中于浙江南部和東南部,現代南部吳方言可以印證⑥參見錢毅:《宋代江浙詩韻研究》,揚州大學博士學位論文2008年,第117—119頁。,亦為方音現象。

(三)虞模、尤侯韻系混切

以厚切麌:數(劫/佛):音叟。(183/53b)⑦按,本條詞目可對應經文有兩處:“超越世間不可數劫”(183/48a),“太白星宿無量百千萬不可數佛”(183/49b),不知所注是哪一處。

以有切姥:掞組摛:上尺焰反,中子友反,下丑之反。(254/84a)

以姥切厚:培塿:上薄口反,下力土反。(356/90b)

由于尤侯韻中部分唇音字轉入魚麌模韻屬通語音變,所以這里不包括尤侯韻的唇音字,如“謀:莫胡反”(464/95a)、“阜:音父”(447/87b)等11例混切。本類混切共3例,相當于詩詞文用韻中的魚模、尤侯兩部通押。魚模部包括魚麌模韻和尤侯韻的部分唇音字,尤侯部見上。這兩部通押宋代福建詩文用韻有12例,宋儒朱熹謂“閩人謂口為苦,走為祖”,現代閩南話中古流攝的一批字有-u韻白讀,可葉魚模⑧參見劉曉南:《宋代閩音考》,長沙:岳麓書社1999年版,第183—185頁。,屬方音現象。江西詩韻有9例⑨參見杜愛英:《北宋江西詩人用韻研究》,南京大學博士學位論文1998年。,現代江西修水話可以印證,亦屬方音現象。四川詩文用韻有35例⑩參見劉曉南:《宋代四川語音研究》,北京:北京大學出版社2012年版,第137頁。,宋人袁文《甕牖閒評》卷四中指出蘇軾《參寮子真贊》的韻腳“口”當音“孔武切”,以葉“武五”等字?參見劉曉南:《宋代四川語音研究》,北京:北京大學出版社2012年版,第43頁。,也是方音現象。

(四)歌戈、麻韻系混切

以麻切戈:瘑癢:上音瓜,疽病也;下音養。(165/71a)(著)鞾:許加反。(512/36b)

以哿切馬:瘖痖啞:上于今反;下二同,烏可反。(215/78a)

痖:烏可反,聲不出。(140/26a)(鹽)鲊:知可反。(225/32a)

本類混切共5例,相當于詩詞文用韻中的歌戈、家車兩部通押。歌戈部見上,家車部包括麻韻和佳夬等韻的少數字。這兩部通押宋代河南詩韻有8例,現代河南洛寧、林縣等地歌麻兩韻的部分字韻母非常接近?參見謝潔瑕:《宋代河南地區詩詞用韻研究》,南京大學博士學位論文2005年,第41頁。,屬方音現象。“福建5例,現代福建方音中白讀音仍可通葉,可以認為方音現象。”?劉曉南:《宋代四川語音研究》,北京:北京大學出版社2012年版,第242頁。江浙詩韻有68例,其中吳方言區62例,“現代吳音基本能印證,可能與宋代江浙方音的關系更密切”?錢毅:《宋代江浙詩韻研究》,揚州大學博士學位論文2008年,第96頁。。四川詩詞文用韻有18例?劉曉南:《宋代四川語音研究》,北京:北京大學出版社2012年版,第140頁。,也是方音現象。

(五)佳皆、麻韻系混切

以麻切佳:喎偏:上傾華反,口騫邪也。(469/58a)

以禡切卦:(迫)隘:音亞。(209/45a)

以蟹切馬:賈貸:上古買反,下他代反。(281/42a)賈誼:上古買反,下音義。(477/122a)

以皆切麻:唇哆:上食倫,下丑皆、昌者二反。(444/83a)

以馬切駭:楷:苦雅反,式也,法也。(155/34a)

以怪切禡:(道)架(彌天):音介。(221/49a)(無)價:音界。(192/11a)

由于佳韻系的“佳涯崖罷掛畫”等字轉入麻韻系屬通語音變,所以這里不包括“涯”字的吾加反(425/60b)、吾家反(430/67a)、魚加反(184/48a)、音亞(495/31b)和“罷”字的“蒲下(反)”(117/17b)。本類混切共8例,相當于詩詞文用韻中的皆來、家車兩部通押。皆來部包括佳皆夬咍和灰泰兩韻的多數字,家車部見上。這兩部通押宋代江浙詩韻有10例。現代吳方言中皆來部字許多脫落了-i韻尾,與家車部字主要元音相同,“這是現代吳語語音的主要特點之一,反推宋代可能亦如此”①錢毅:《宋代江浙詩韻研究》,揚州大學博士學位論文2008年,第112頁。。兩部通押屬方音現象。福建詩韻有1例,被認為是“早期吳語影響的產物”②劉曉南:《宋代閩音考》,長沙:岳麓書社1999年版,第217頁。。四川詩文用韻有26例③劉曉南:《宋代四川語音研究》,北京:北京大學出版社2012年版,第146頁。,被視為方音。

(六)東鐘、江韻系混切

以江切鐘:舂搗:上所江反,下音島。(297/43a)

以江切東:怱遽:上粗缸反,下其去反。(316/30b)

以東切江:尨牻:二同,莫紅反,下正。(337/10b)④按,本條是以通假字作為并列詞目。對應經文作“應用二分純黑羺羊毛,三分白四分尨”(337/4a)。

以送切絳:(愚)戅:陟貢反。(483/34b、486/58a)

本類混切共5例,相當于詩詞文用韻中的東鐘、江陽兩部通押。東鐘部包括東冬鐘韻,江陽部包括江陽唐韻。這兩部通押宋代福建詩詞文用韻有19例,其中閩南地區15例,現代閩南話可以印證。⑤參見劉曉南:《宋代閩音考》,長沙:岳麓書社1999年版,第187—189頁。四川詩文用韻有12例,但現代四川方言無征⑥參見劉曉南:《宋代四川語音研究》,北京:北京大學出版社2012年版,第180—181頁。。“這個非常有特色的方音現象在閩南是從宋到現代綿延不絕,而四川則宋以后無聞了。”⑦參見劉曉南:《宋代四川語音研究》,北京:北京大學出版社2012年版,第244頁。

(七)陽唐、庚韻系混切⑧(鐵)礦:音曠。(482/32a)按,本條似乎是“以宕切梗”,但考慮到二字聲調有上去之別,且現代北京話中同音,姑且不視為方音。“礦”字由梗韻轉入宕韻,當是受字形影響。可見這一音變隨函音義時代已經出現。

以唐切庚:齊衡:下戶康反,平也。(253/71b)

以養切梗:哽咽:上加往反(441/9a)

本類混切共2例,相當于詩詞文用韻中江陽、庚青兩部通押。江陽部見上,庚青部包括庚耕清青蒸登韻。這兩部通押宋代福建詩詞文用韻有6例,現代閩方言可以印證⑨參見劉曉南:《宋代閩音考》,長沙:岳麓書社1999年版,第203—205頁。,是方音現象。江浙詩韻有56例,“今江浙吳方言梗曾攝字與宕攝字主元音相似或相同現象相富普遍”⑩錢毅:《宋代江浙詩韻研究》,揚州大學博士學位論文2008年,第144頁。,也是方音現象。四川詩文用韻有31例?,也被看作方音。

以蒸切真:繽紛:上疋冰反,下方文反。繽紛,飛落之皃也。(439/53b)

以證切震:(張景)胤:音孕。(453/158b)

參見劉曉南:《宋代四川語音研究》,北京:北京大學出版社2012年版,第173頁。

以勁切震:饑饉:下渠正反。(78/71a)

以真切蒸:甑蒸:上子證反,下之人反。(288/13a)

以軫切拯:(能)拯:之忍反。(241/9a)

拯濟:上之忍反。(283/22a、288/42b、342/15a、443/12b、447/50b、448/28b)

拯(濟):之忍反。(316/80a、318/61a、319/9a、454/66b、512/71b)

拯賑:二同,之忍反。(317/39b)

拯(含類):之忍反。(357/7b、359/9b、361/7a、372/7b)

拯濟:上之忍反,拔也。(445/26a)

拯溺:上之忍反,下奴的反,謂拯拔沒溺也。(469/14a)

拯溺:上之忍反,拔也;下奴的反,沉溺也。(491/7b)

拯濟:上止忍反。(433/91a)

拯其溺:上至忍反,拔也;下奴的反,沉溺也。(475/18b)

拯(接):之引反。(511/38b)

(提)拯:之忍反。(512/26a)

本類混切只發生在臻攝與曾梗攝的三等細音之間,共28例。其中一個拯字就有24例之多,這是由于《切韻》系韻書中沒有現成可沿用的反切,只有“蒸上聲”,隨函音義作者便據其方音重新造了反切。

本類混切相當于詩詞文用韻中的真文、庚青兩部通押。真文部包括真諄臻文欣魂痕韻,庚青部見上。這兩部通押在宋代文人用韻中比較普遍,如山東、江西、福建、四川、浙江、湖南詩韻中的混押數分別是27、33、102、447、51、53。劉曉南先生統計了這六個地方詩韻中兩部混押數占入韻總數的比值,其中四川、浙江、湖南比值很大,“僅就這兩部通押一點來看,完全應當看做兩組韻部在用韻實際中已經合并”①劉曉南:《宋代四川語音研究》,北京:北京大學出版社2012年版,第86頁。。這反映了宋代四川、浙江、湖南方音。另外,雖然福建詩韻中兩部混押數占總數比值不高,但聯系吳棫《韻補》中反映的閩方音現象及現代方言情況②參見劉曉南:《宋代閩音考》,長沙:岳麓書社1999年版,第193—195頁。,可知真庚兩部相混也是宋代福建方音現象。

(九)-m、-n混切

-m韻尾并入-n韻尾是中古以后通語音變的重要內容,這使陽聲韻由-m、-n、-三足鼎立變為-n、-二元對立。但通語中-m、-n合流完成的時代比較晚,成書于泰定元年(1324)的《中原音韻》還只限于唇音字,最終完成“不晚于十六世紀初葉”③楊耐思:《近代漢語-m尾的轉化》,載《近代漢語音論》,北京:商務印書館2012年版,第61頁。。不過方言中的相混要早得多,如唐代胡曾《戲妻族語不正》即云“喚針將作真”。此類現象在唐以后各地的詩詞用韻中并不罕見。可以看出,-m、-n合流方言先開始,通語中則因異化作用先完成于唇音字,再擴展到所有聲母,從始至終,經歷了漫長的過程。在通語完成合流之前,各種材料中的相混多少都與方音有關。隨函音義中-m、-n混切共14例,按韻攝間的關系,分為以下三組。

甲組:

以寒切談:重擔:上上聲,下當欄反。(219/8a)

以換切勘:探(測):土亂反。(515/7b)

以覃切桓:揣(麨):徒含反,正作摶。(205/62a)

以敢切旱:罕(聞):呼敢上反。(401/34a)

以諫切陷:陷(墜):侯澗反。(393/22a)陷溺:上戶晏反,下奴的反。(426/45a)

以凡切元:鐇斧:上音凢,廣刃大斧也。(467/26a)

以仙切鹽:僉(使得安):七全反。(119/31b)

以先切鹽:(如雨)淹(塵):音淵。(210/20a)

以琰切狝:喘息:上初染反。(121/9a)乙組:

以寢切準:欄楯:闌甚二字。(118/44a)

以沁切震:七仞:下而禁反。仞,七尺也。(138/32a)丙組:

以侵切仙:琁(景):序心反。(254/84a)甲組是山咸兩攝的混切,共11例,除了“淹:音淵”屬三四等相混外,其余都是同等之間相混。本組相當于詩詞文用韻中的寒先、監廉兩部通押。寒先部包括寒桓刪山先仙元韻,監廉部包括覃談咸銜鹽嚴添凡韻。這兩部通押宋代福建詩詞文用韻有34例①參見劉曉南:《宋代閩音考》,長沙:岳麓書社1999年版,第192頁。,湖南詩詞用韻10例②參見田范芬:《宋代湖南方言初探》,《古漢語研究》2000年第3期。,江浙詩韻124例③參見錢毅:《宋代江浙詩韻研究》,揚州大學博士學位論文2008年,第126頁。,四川詩文用韻91例④參見劉曉南:《宋代四川語音研究》,北京:北京大學出版社2012年版,第164頁。。

乙組是臻深兩攝三等韻的混切,共2例,相當于侵尋、真文兩部通押。侵尋部只有侵韻,真文部見上。這兩部通押宋代福建詩詞文用韻有20例⑤參見劉曉南:《宋代閩音考》,長沙:岳麓書社1999年版,第192頁。,湖南詩詞用韻10例⑥參見田范芬:《宋代湖南方言初探》,《古漢語研究》2000年第3期。,江浙詩韻145例⑦參見錢毅:《宋代江浙詩韻研究》,揚州大學博士學位論文2008年,第126頁。,四川詩文用韻204例⑧參見劉曉南:《宋代四川語音研究》,北京:北京大學出版社2012年版,第164頁。204例是真青、侵尋兩部的通押數。宋代四川真青部包括通語真文、庚青兩部。。

丙組是深山兩攝三等韻的混切,僅1例,相當于侵尋、寒先兩部通押。這兩部單獨通押未見,僅見福建詩韻中寒先、侵尋、監廉三部通押1例⑨參見劉曉南:《宋代閩音考》,長沙:岳麓書社1999年版,第192頁。。

上述三種情況的通押都被研究者看成方言中陽聲韻尾的混并。

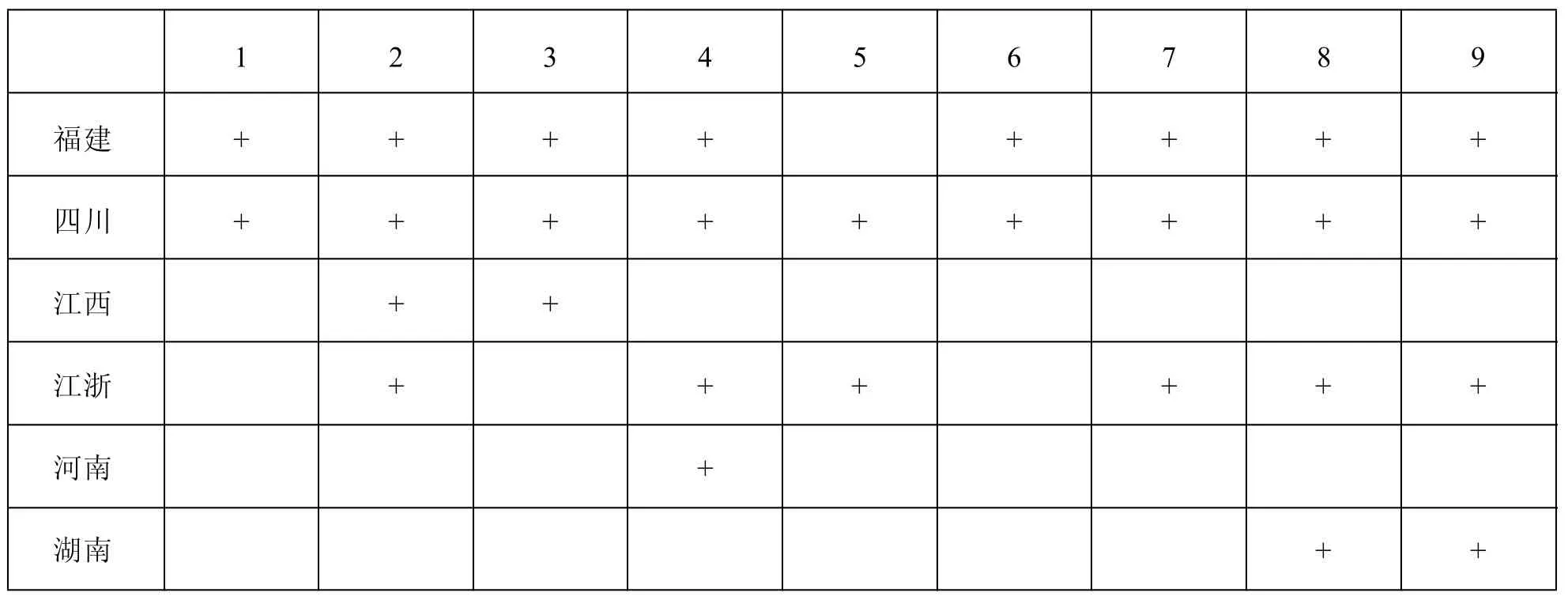

為醒目起見,我們將以上九類混切與宋代方音的對應關系列于下表。第一橫行數字依次與上文各類混切對應,表中“+”表示有此方音現象。

由上表可以直觀地看出,隨函音義九類混切所反映的方音現象與宋代四川最相符,每一類都能對應;其次是福建,八類可以對應;再次是江浙,六類可以對應。那么這九類混切反映的到底是哪里的方音呢?僅憑對應關系還難以確定,還得從大藏經及其隨函音義的刊刻、傳承情況中尋求答案。

二、從大藏經及其隨函音義的刊刻、傳承情況看方音歸屬

大藏經的刊刻有明顯的地域性,晚唐五代以后,我國大藏經在流傳過程中發生了分化,形成了刻本大藏經的中原系、北方系和南方系三個系統⑩參見方廣锠:《中國寫本大藏經研究》,上海:上海古籍出版社2006年版,第548頁。。宋元時期的南方系大藏經包括先后刻于福州的《崇寧藏》(1080以前—1112)①括號內是該藏經刊刻的起止時間,據李富華、何梅《漢文佛教大藏經研究》(北京:宗教文化出版社2003年版)。和《毗盧藏》(1112—1151)、刻于湖州思溪的《圓覺藏》(1126—?)和《資福藏》②《資福藏》與《圓覺藏》實際上是一副經版,統稱《思溪藏》,故不再出時間。、刻于平江府的《磧砂藏》(1216—1322)、刻于杭州的《普寧藏》(1277—1290),都是私刻。它們在編目體系、版式、裝幀等方面存在著傳承關系,這些都與宋代官刻大藏經《開寶藏》不同。編目體系上,“《崇寧藏》刊板依據的底本是北宋初年在福州及其附近地區流傳著的一種古寫本大藏經,這種版本與四川益都(今成都市)地區的古寫本大藏經,即《開寶藏》所據底本,以及與唐智升撰集《開元錄·入藏錄》所據之長安西崇福寺的官寫本大藏經均不盡相同。”③參見李富華、何梅:《漢文佛教大藏經研究》,北京:宗教文化出版社2003年版,第173頁。這個體系直接被南方系其他藏經繼承。版式上,南方系大藏經每版36行或30行,每行17字;《開寶藏》每版23行,每行14字。裝幀上,南方系大藏經為折裝本,每版36行的折6面,30行的折5面,每面都是6行;《開寶藏》則為卷軸裝。

南方系大藏經的函末或卷末都附有隨函音義。“《崇寧藏》每函末(少數函次除外)附音釋一冊,唯元豐三年刊杜至羅字函《法苑珠林》一百卷是在各卷末附音釋。”④參見李富華、何梅:《漢文佛教大藏經研究》,北京:宗教文化出版社2003年版,第190頁。“《毗盧藏》于每函十冊經本后另附一冊字音。”⑤參見李富華、何梅:《漢文佛教大藏經研究》,北京:宗教文化出版社2003年版,第218頁。《思溪藏》“各帖末尾皆附有字音釋,這與福州東禪等覺院版在每字函添加字音釋一貼,為最大的不同點”⑥小川貫弌:《大藏經的成立與變遷》,藍吉富主編:《世界佛學名著譯叢》第25冊,臺北:華宇出版社1984年版,第62頁。。《磧砂藏》、《普寧藏》與《思溪藏》相同,隨函音義都是附在每卷經文的末尾。

南方系大藏經是一脈相承關系,且都有隨函音義。那么這些隨函音義之間是否也有傳承關系呢?如果情況如此,那么就可以確定上文九類反映方音音切的來源。由于目前比較容易見到的南方系大藏經只有影印過的《磧砂藏》,其他藏經國內已無全藏,各種零本藏于各大圖書館或寺廟內,所以目前難以對這幾部藏經的隨函音義進行全面比較。不過,李富華、何梅曾作過幾處抽樣比較,指出它們是一脈相承關系⑦參見李富華、何梅:《漢文佛教大藏經研究》,北京:宗教文化出版社2003年版,第190—191、218、281—282頁。。高田時雄也指出,“江南各藏經的音釋,雖然偶有若干異同,但基本上看是一致的。”⑧高田時雄:《可洪〈隨函錄〉與行瑫〈隨函音疏〉》,載《敦煌·民族·語文》,北京:中華書局2005年版,第446頁。但他沒有給出證據。為了進一步說明問題,我們下面比較一下《影印宋磧砂藏經》中的底本音義與補本音義。

上世紀30年代影印《磧砂藏》時,因底本殘缺補配了《思溪藏》、《普寧藏》、《再刻毗盧藏》⑨《再刻毗盧藏》刻于元延佑年間,旨在重刊《般若》《寶積》《華嚴》《涅盤》四大部經。參見《漢文佛教大藏經研究》第354頁。、《永樂南藏》等其他藏經版本。所補經本中也有隨函音義,我們根據“首冊之二”第46—63頁補頁表所記錄的補本情況統計,補自《思溪藏》的音切共13428條,《普寧藏》6634條,《再刻毗盧藏》89條,《永樂南藏》680條。比較從兩個方面進行,一方面比較底本音義與補本音義對同一個字的注音情況,另一方面比較它們的外部形態特征。前者是利用隨函音義的重復性特點,即不同經卷中重復出現且需要解釋的字詞,則會在各自的隨函音義中反復出現。我們在隨函音義語料庫中將所有音切材料按字頭排序,逐條比對后發現,補本音義中的音切極少有越出底本音義的范圍。例如“怙”被注音138次,“音戶”136次,“侯古反、候古反”各1次;其中補自《思溪藏》的12次,《普寧藏》7次,《再刻毗盧藏》1次,都是“音戶”。“痔”被注音42次,都是“直里反”,其中補自《思溪藏》的3次,《普寧藏》2次,《永樂南藏》1次。后者所謂的外部形態特征,包括所立詞目是單字還是雙字;反切形式是“某某反”,還是“某某切”或“某某”;單字詞目的直音形式是“音某”,還是“某音”或“某”;有無釋義等。通觀全藏各經卷的隨函音義,一般是以雙字立目為主,用“某某反”、“音某”,一卷音義中部分詞目有簡單釋義。但也有少數幾部經或其中某些卷的音義比較特別,全是單字立目或以單字立目為主,用“某某切”或“某某”,用“某音”或“某”,無釋義等。我們全面比較了補本音義與底本音義的外部形態特征,尤其注意形態特別的那幾部經,發現除了《永樂南藏》部分音義與底本不同外,其余補本音義與底本相同。例如濟字函至感字函共100卷的《宗鏡錄》,除了卷6、7、10、11、59、98、99、100外,其余各卷末都有音義,其中卷1、2、4、8、9、15、19音義底本缺,補自《普寧藏》,卷3、5、13、35、36音義底本缺,補自《永樂南藏》。所補《普寧藏》音義與底本相同,都是單字立目、用“某某反”、多數詞條有簡單釋義。所補《永樂南藏》音義雖然也是單字立目,但用的是“某某切”,全無釋義。通過以上兩方面比較可以看出,除了《永樂南藏》部分音義外,其余三種補本音義與底本非常一致。這種一致性也進一步說明了南方系大藏經隨函音義之間的一脈相承關系,《崇寧藏》最早,這些音義自然繼承于此。那么上文所列的來自南方系藏經音義反映方音的音切(只有兩條補自《永樂南藏》,來源不明,下文討論),也就源自于《崇寧藏》。

《崇寧藏》刻于北宋時期的福州,恰巧以上九類混切除了第五類外都與宋代福建方音相符,那么它們反映的就是宋代福建方音。第五類佳皆、麻韻系混切與宋代江浙和四川方音相合,南方系大藏經的刊刻、傳承與江浙有關而與四川無關,它們反映的可能是宋代江浙方音。如果確實如此,那應該是刻于江浙地區的《思溪藏》、《磧砂藏》、《普寧藏》在繼承《崇寧藏》隨函音義的同時,無意中流露了當地的方音。不過,宋代福建方言中并非沒有佳麻相混現象,漳州詩人陳淳《仙霞嶺歌》就以皆韻“懷”與麻韻“霞家涯茶沙嗟嘉夸差葩華”相押,但宋代福建文人用韻僅此一例,被視為“早期吳語影響的產物”①劉曉南:《宋代閩音考》,長沙:岳麓書社1999年版,第217頁。。此外,閩方言中有江東吳語的層次。“這是東晉朝野‘共重吳聲’風氣下,北方移民‘南染吳越’的結果。”②張光宇:《論閩方言的形成》,《中國語文》1996年第1期。現代閩方言福州、古田、寧德、周寧、福鼎、廈門、泉州、永春、漳州、龍巖、大田、龍溪等地念佳韻“柴”為[ts‘a],與吳方言的普遍形式(za、dza)相對應。“這是閩方言先民‘路過’江東時期習自吳方言的說法。”③張光宇:《論閩方言的形成》,《中國語文》1996年第1期。據此,宋代閩方言應該也有佳麻相混,盡管是受吳方言影響所致。那么第五類混切也有可能反映的是宋代福建方音。由于目前見不到《崇寧藏》,無法通過比較來確認這些混切是來源于《崇寧藏》還在流傳過程中產的,所以暫且作出以上兩種推測。

現在補充說明一下補自《永樂南藏》的兩例混切,即“拯:之忍反”(512/26a)“鍬:音秋”(512/85b)。《永樂南藏》是明代官刻大藏經,其編目體系已與宋元南方系大藏經有很大不同④參見李富華、何梅:《漢文佛教大藏經研究》,北京:宗教文化出版社2003年版,第419頁。。其隨函音義,據《影印宋磧砂藏經》所補材料觀察,有些也與南方系大藏經差異很大。李富華、何梅也作過一卷音義比較,發現《永樂南藏》釋詞數目大大壓縮,反切術語用“切”不用“反”⑤參見李富華、何梅:《漢文佛教大藏經研究》,北京:宗教文化出版社2003年版,第426—427頁。。所以這兩例是否繼承于《崇寧藏》,反映宋代福建方音,暫且存疑。

三、結語

本文所列的九類混切,從數量上看,相對于全部的13萬余條音切總量來說,可謂微乎其微。但它們正是隨函音義作者在恪守《切韻》音系、遵循通語音變時,不經意間流露出方音的表現,從而為后人展現了當時的方音面貌,其價值顯而易見。這九類混切幾乎(僅兩條補自《永樂南藏》)都出自宋元時期南方系大藏經《磧砂藏》、《思溪藏》、《普寧藏》的隨函音義①槁:音可(474/32a)挫:又七到反(478/87a)瘑:音瓜(165/71a)繽:疋冰反(439/53b)胤:音孕(453/158b)拯:之忍反(359/9b、372/7b、443/12b)至忍反(475/18b)補自《思溪藏》。嘹:音留(478/53b)補自《普寧藏》。其余皆出自《磧砂藏》底本。,這些音義又都繼承于最早的刊于福州的《崇寧藏》的隨函音義。九類混切中,除了佳皆、麻韻系混切與今人關于宋代福建方音的結論不完全相符外,其余都非常一致,從而推斷它們反映的是宋代福建方音。這對于以詩詞文用韻為主要材料的宋代方音史研究來說,無疑又增加了一批有價值的材料。

The Research of Song Dynasty’s Fujian Dialects Found in Qishazang’s SuihanYinyi

Li Guangkuan

(College of Chinese Language and Literature,Whuhan University,Whuhan 430072,Hubei,China)

Qishazang is the Tri-pitaka that has been inscribed between Song and Yuan dynasty.There are plenty of SuihanYinyi at the end of most scriptures,which contains more than 130000 Yinqie.By analyzing these音切Yinqie,it can be found thatsomedifferencesin pronunciation are notconsistent with those changes of common language.Based on research on the history of dialect in Song Dynasty,there are 9 kinds of sound changes which are consistent with those in dialects of Fujian Sichuan.Because the Tri-pitaka and SuihanYinyi of the southern system between Song and Yuan dynasty had been inscribed fromChongningzang in Fuzhou,it can be inferred that the 9 kinds of sound changes have reflected Fujian dialect in Songdynasty.

Qishazang;SuihanYinyi;Song Dynasty;Dialects;Chongningzang;Fujian

責任編輯:于亭

李廣寬(1983—),男,江蘇東海人,武漢大學文學院講師,主要從事漢語音韻學、佛典音義研究。