天地一體化信息網絡天基寬帶骨干互聯系統初步考慮

張平+秦智超+陸洲

摘要:認為天基寬帶骨干互聯系統是天地一體化信息網絡(ISTIN)的核心。在分析全球典型系統架構的基礎上,結合中國國情提出了一種新的天基寬帶骨干互聯系統網絡架構——天地雙骨干。同時,綜合考慮天地鏈路信道特征和星上處理能力約束,提出了激光/微波混合傳輸、電路和分組混合交換等技術體制,為系統建設提供參考。

關鍵詞:ISTIN;骨干互聯系統;天地雙骨干

中圖分類號:TP393 文獻標志碼:A 文章編號:1009-6868 (2016) 04-0024-005

天地一體化信息網絡作為國家信息化重要基礎設施,對拓展國家利益,維護國家安全,保障國計民生,促進經濟發展具有重大意義,是中國信息網絡實現信息全球覆蓋、寬帶傳輸、軍民融合、自由互聯的必由之路。

近年來,中國信息網絡建設日新月異,取得了可喜的成績,互聯網和移動通信用戶數量處于世界領先地位[1]。相比地面網絡,天基網絡具有服務覆蓋范圍廣,受地面因素影響小,布設機動靈活等優勢,在空間信息傳輸、應急救援、航空運輸、遠洋航行、空間探索等領域發揮不可或缺的作用。但是,中國天基信息網、互聯網、移動通信網發展很不平衡,呈現“天弱地強”的特征。

中國航天技術發展取得了巨大成就[2-3],根據美國憂思科學家聯盟(UCS)網站上的統計數據[4],截至2015年12月底,中國在軌衛星數量已達177顆,預計到2020年在軌衛星數量將超過200顆。天基方面,中國已經初步建成了通信中繼、導航定位、對地觀測等系統,但各衛星系統獨自建設,條塊分割十分明顯,衛星數量嚴重不足,衛星類型比較單一,更為突出的是,衛星沒有實現空間組網,無法發揮天基信息系統的網絡化綜合效能。

天基寬帶骨干互聯系統作為天地一體化信息網絡的核心,一方面起到了互聯各類天基信息系統的作用,通過天地雙骨干架構實現不同系統在天地兩個層面的互聯互通和一體化融合;另一方面作為一張全球覆蓋的寬帶信息網絡,為陸、海、空、天等各類重點用戶提供寬帶接入和數據中繼服務。

1 天地一體化信息網絡的相關工作

1.1 天地一體化信息網絡概述

近年來,隨著空間網絡技術的快速發展,特別是星間鏈路的出現,空間信息系統開始向網絡化方向發展,并朝著與地面網絡融合成天地一體化信息網絡的趨勢發展。為此,世界各國都在積極地開展總體架構方面的研究,包括組網架構、協議體系和標準規范等。

全球的其他一些國家在天地一體化信息網絡研究和系統建設方面具有領先地位,既建成了銥星、先進極高頻(AEHF)等空間組網的衛星通信系統,提出了行星際網絡(IPN)、轉型通信衛星系統(TSAT)等天地一體化網絡的設想,又開展了一系列的空間技術試驗,包括太空路由器(IRIS)等[5-8]。

中國天地一體化信息網絡相關的研究和討論已經持續了十多年,目前已經取得了一系列成果。2006年,沈榮駿院士首先提出了中國天地一體化航天互聯網的概念[9]及總體構想;2007年和2012年,中國宇航學會飛行器測控專業委員會先后兩次召開學術年會,對航天互聯網相關技術進行了專題研討;2013—2014年,工業和信息化部電子科學技術委員會組織了“天地一體化信息網絡體系架構研究”重點課題,從發展戰略、總體方案和關鍵技術等3個方面對天地一體化信息網絡開展研究[10];2013年和2015年,中國先后兩次召開了天地一體化信息網絡的高峰論壇,對凝聚中國天地一體化信息網絡相關研究力量并形成統一的認識發揮了重要作用;2015年,張乃通院士發表了《對建設我國“天地一體化信息網絡”的思考》一文[11],對天地一體化信息網絡的定位、邊界做了清晰的說明,并提出了網絡基本架構的設想和對建設工作的建議。

在綜合相關研究工作的基礎上,我們提出了對天地一體化信息網絡的理解:天地一體化信息網絡是以地面網絡為依托、天基網絡為拓展,采用統一的技術架構、統一的技術體制、統一的標準規范,由天基信息網、互聯網和移動通信網互聯互通而成。如圖1所示,天基信息網包括天基骨干網、天基接入網、地基節點網3部分。

天基骨干網由布設在地球同步軌道的若干骨干節點聯網而成,骨干節點具備寬帶接入、數據中繼、路由交換、信息存儲、處理融合等功能,受衛星平臺能力的限制,單顆衛星無法完成上述全部功能,擬采用多顆衛星組成星簇的方式實現多功能綜合。一個天基骨干節點由數顆搭載不同功能模塊化載荷的衛星組成,包括中繼、骨干、寬帶、存儲、計算等功能模塊化衛星,不同衛星之間通過近距離無線通信技術實現組網和信息交互,協同工作完成天基骨干節點的功能。

天基接入網由布設在高軌或低軌的若干接入節點所組成,滿足陸、海、空、天多層次海量用戶的各種網絡接入服務需求,包括語音、數據、寬帶多媒體等業務。

地基節點網由多個地面互連的地基骨干節點組成,地基骨干節點由信關站、網絡運維管理、信息處理、信息存儲及應用服務等功能部分組成,主要完成網絡控制、資源管理、協議轉換、信息處理、融合共享等功能,通過地面高速骨干網絡完成組網,并實現與其他地面系統的互聯互通。

1.2 典型系統分析

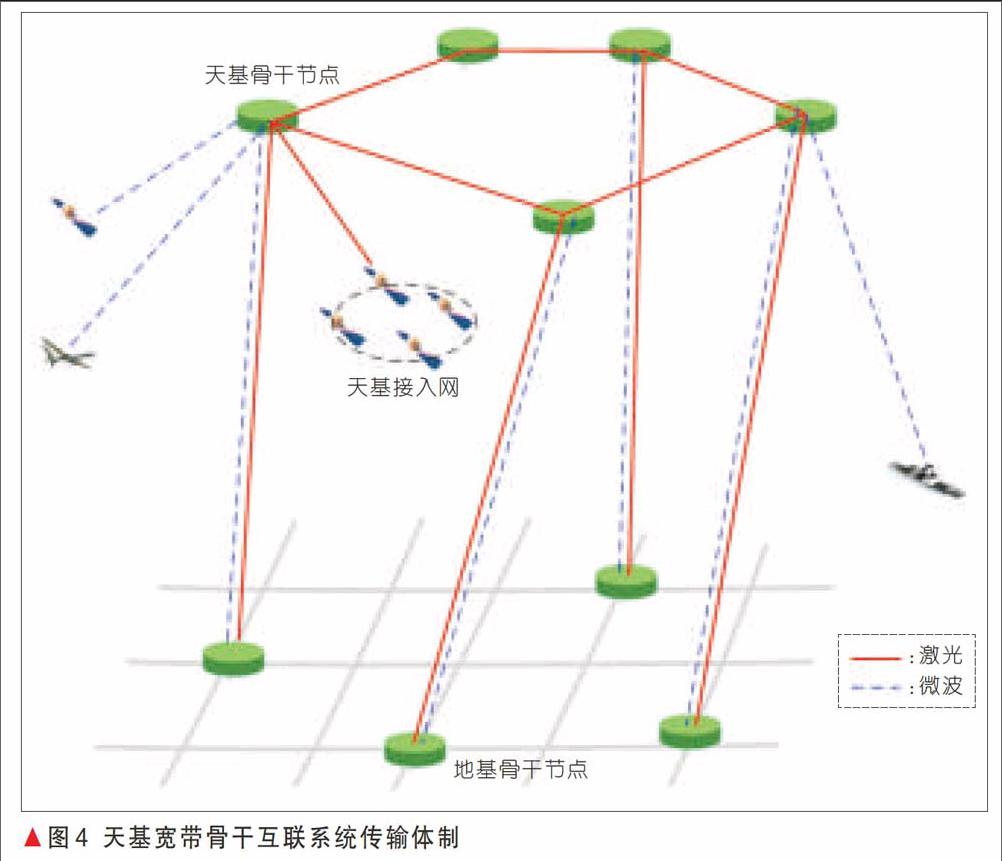

經過多年的發展,全球的其他一些國家已經建成了多個天地一體的信息網絡系統,包括同步軌道、中低軌道的各類衛星系統,平流層的氣球和無人機、地面信關站等組成部分,如圖2所示。

通過調研分析,可以將各類不同的信息系統按照網絡架構大致歸為三大類:天星地網、天基網絡、天網地網,如表1所示。

(1)天星地網

天星地網是目前普遍采用的一種網絡結構,包括Inmarsat、全球寬帶衛星系統(WGS),其特點是天上衛星之間不組網,而是通過全球分布的地面站實現整個系統的全球服務能力。在這種網絡結構中衛星只是透明轉發通道,大部分的處理在地面完成,所以星上設備比較簡單,系統建設的技術復雜度低,升級維護也比較方便。

(2)天基網絡

天基網絡是另一種網絡結構,典型的系統有銥星、AEHF等,其特點是采用星間組網的方式構成獨立的天基網絡,整個系統可以不依賴地面網絡獨立運行。這種網絡結構弱化了對地面網絡的要求,把處理、交換、網絡控制等功能都放在星上完成,提高了系統的抗毀能力,但由此也造成了星上設備的復雜化,導致整個系統建設和維護的成本較高。通過調研分析,我們發現這種單純的天基網絡結構從商業上來說并不算成功,主要是基于軍事上對網絡極端抗毀性的相關需求。

(3)天網地網

天網地網介于上述兩種網絡結構之間,以TSAT計劃為典型,其特點是天基和地面兩張網絡相互配合共同構成天地一體化信息網絡。在這種網絡結構下,天基網絡利用其高、遠、廣的優勢實現全球覆蓋,地面網絡可以不用全球布站,但可以把大部分的網絡管理和控制功能在地面完成,簡化整個系統的技術復雜度。

3種網絡架構總結如下:天星地網架構技術比較成熟,是目前全球一些國家系統建設的主流選擇,獲得應用廣泛,但受中國國情限制,在全球布站有現實的困難,所以難以采用這種架構;天基網絡架構在安全性、抗毀性和獨立性等方面有優勢,但因為要考慮脫離地面獨立運行,加重了對星上處理和星間信息傳輸能力的要求,導致技術復雜,系統的建設和維護成本高,商業上難以成功;天網地網架構通過天地兩張網絡的配合,充分利用天基網絡的廣域覆蓋能力和地面豐富的傳輸和處理能力,大大降低了整個系統的技術復雜度和成本。

綜合考慮之后,我們認為天網地網是比較適合中國國情的天地一體化信息網絡的網絡結構。在該天網地網架構中,空間網絡既可作為獨立系統存在,直接面向用戶提供服務保障,又可以作為地面網絡的補充和增強,以彌補地面網絡在覆蓋范圍、抗毀應急保障以及機動保障能力上的不足。

2 天基寬帶骨干互聯系統設想

2.1 系統架構

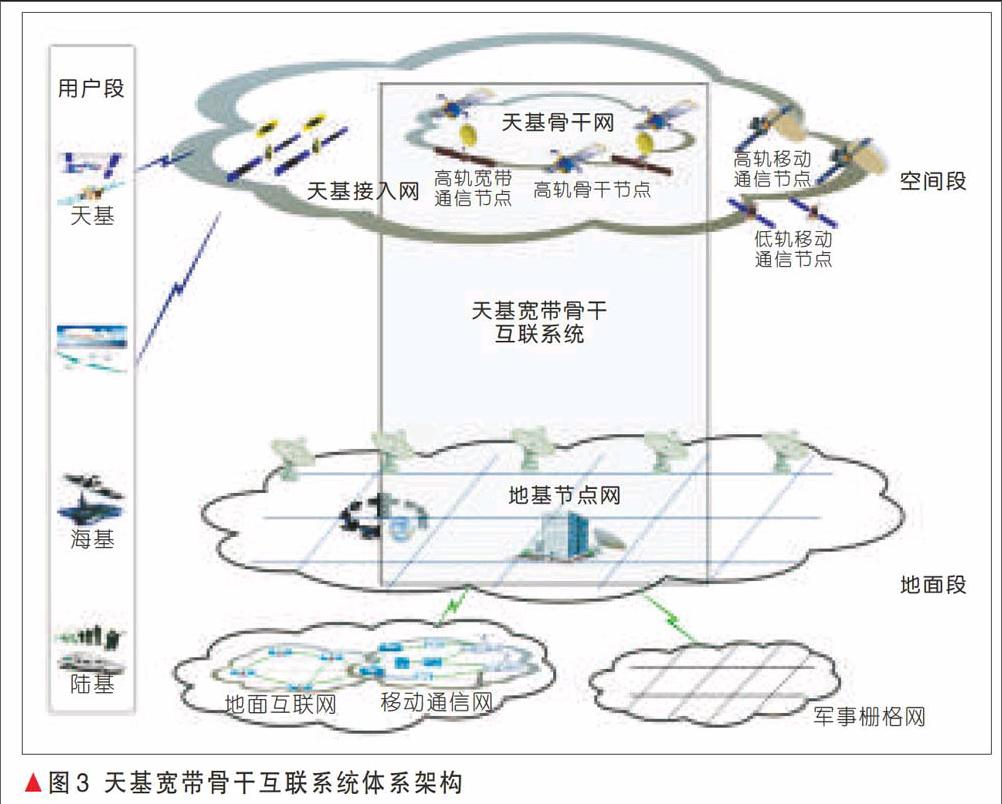

在天地一體化信息網絡中,天基寬帶骨干互聯系統起到了核心的作用,具備寬帶接入、骨干互連和中繼傳輸等功能,分為空間段、地面段和用戶端3部分,如圖3所示。

天基寬帶骨干互聯系統需要保持穩定可靠,所以其空間段一般由比較穩定的同步軌道衛星組成,通過星間和星地高速鏈路提供高速骨干傳輸通道[12]。同步軌道(GEO)衛星距離地面約36 000 km,軌道周期與地球自轉周期恰好相同,所以與地面保持相對靜止,并且覆蓋范圍廣,是實現空間骨干網絡的理想選擇。如圖3所示,其空間段部分涵蓋了天基骨干網和部分天基接入網的設施。

地面段是為了支撐系統運行所必要的一些基礎設施,主要包括網絡運行中心(NCC)、衛星運行中心(SCC)、地面信關站(GW)等。同時,為了提高整個系統的可靠性,通過地面光纖網絡將各類地面設施連接起來構成地基節點網,與空間段的天基骨干網構成天地雙骨干架構。

用戶段是天基寬帶骨干互聯系統服務的對象,按照所處位置可以分為天基、空基、海基、路基等,按照服務類型又可分為骨干互連、中繼傳輸、寬帶接入等。骨干互連的主要功能是為大型網絡節點間提供干線傳輸服務,服務對象包括地面關口站和大型的網絡匯聚節點等;中繼傳輸的主要功能是提供數據中繼服務,服務對象是動態性比較強的航天器或航空器;寬帶接入的主要功能是為廣域范圍內的重點用戶提供寬帶信息服務,服務對象主要包括飛機、高鐵、船舶等。

2.2 傳輸體制

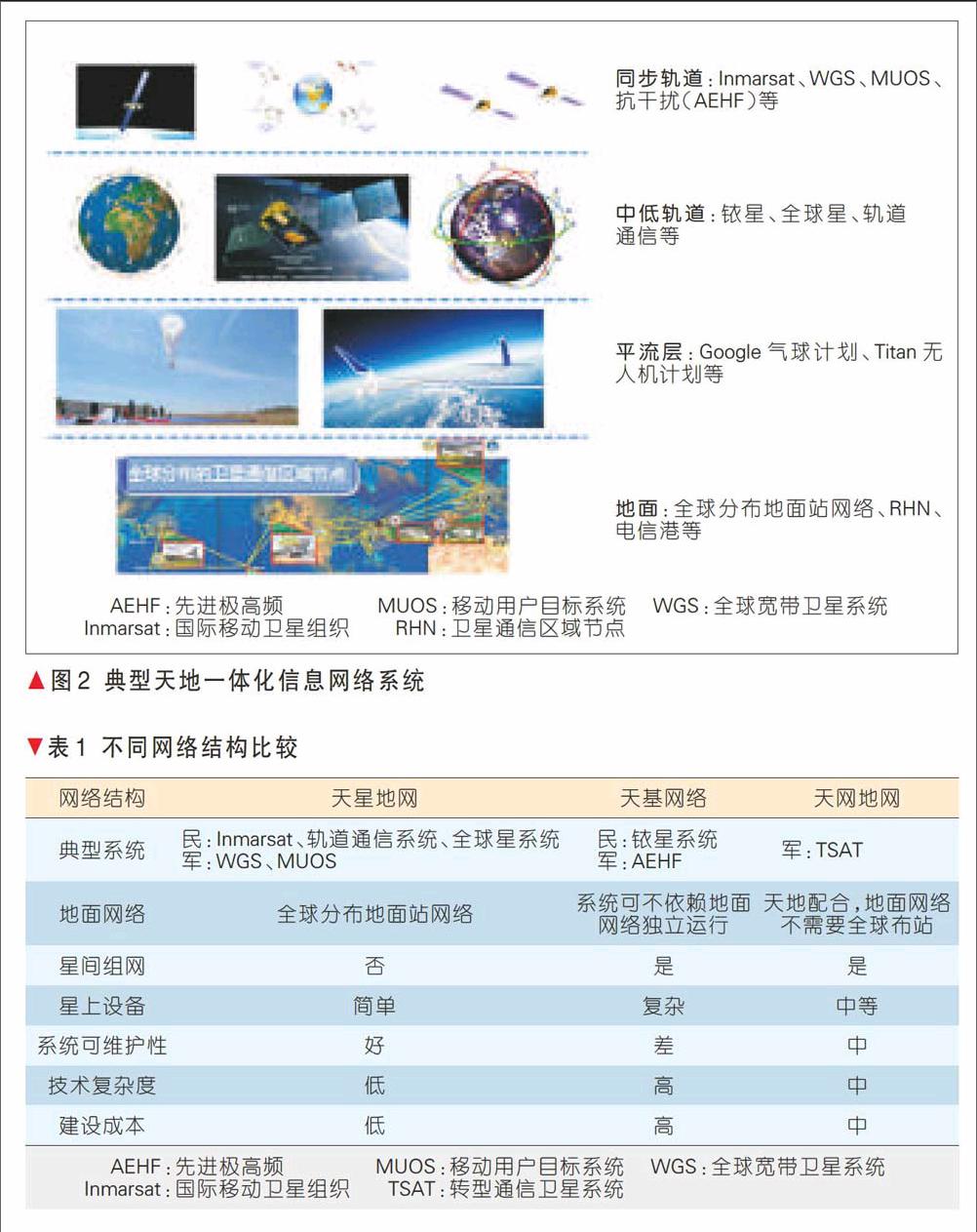

天基寬帶骨干互聯系統涉及到多種傳輸鏈路,包括天基骨干節點之間的骨干鏈路、天基骨干節點與地基骨干節點之間的骨干鏈路、天基骨干節點與用戶間的星地寬帶通信鏈路、天基骨干節點與低軌星座的星間互聯鏈路等,各種鏈路傳輸體制需要針對其空間距離、信道特征、傳輸容量等鏈路特性及平臺能力等因素綜合考慮設計。天基寬帶骨干互聯系統傳輸體制如圖4所示。

(1)天基骨干互聯鏈路

天基骨干節點間距離在29 000~68 000 km內變化,鏈路空間距離跨度大,帶來的空間鏈路損耗也較大,因此可以考慮采用激光鏈路,最高傳輸速率不低于5 Gbit/s。

(2)天地骨干互聯鏈路

天基骨干節點與地基骨干節點間的距離在36 000~42 000 km內變化,傳輸距離大,并且受大氣影響,因此可以考慮采用激光/微波混合傳輸的體制:在大氣環境良好時采用激光傳輸,當大氣環境不適于激光傳輸時改用微波傳輸,激光傳輸的速率不低于5 Gbit/s,微波傳輸的速率不低于622 Mbit/s。

(3)星地寬帶通信鏈路

星地鏈路空間的距離一般在會40 000 km左右,自由空間損耗大;另外大氣層對激光鏈路影響較大,星地寬帶通信鏈路主要采用Ka、Ku微波鏈路,根據天線及衛星平臺承載能力,星地鏈路考慮配置多點波束和相控陣跳變點波束。

(4)天基骨干節點與低軌星座的星間互聯鏈路

天基骨干節點與低軌星座的鏈路主要實現高速的網絡互連,傳輸容量要求高,考慮以激光鏈路為主,星間最高傳輸速率不低于5 Gbit/s。

2.3 交換體制

從目前中國的外星上交換方式技術發展來看,目前天基寬帶骨干互聯系統可以參考借鑒的技術實現方式主要有以下兩種:分組交換和電路交換。

(1)分組交換

分組交換主要是指基于IP的數據包存儲轉發方式,需要星上具備較強的處理能力。分組交換具有較好的業務接入能力,對網絡拓撲結構變化的適應能力強、帶寬資源動態復用/利用率高等優點。對于多波束多端口的復雜交換要求而言,因采用數字技術而復雜度大大降低。與電路交換方式相比,其系統資源利用率更高,信息交換的靈活性提高系統上下行鏈路可以采用不同的技術體制,有助于對系統進行優化設計,改善系統整體性能。另外星上再生處理避免了上行鏈路的干擾和噪聲累積,可以改善系統誤碼性能。

(2)電路交換

電路交換主要是指星上透明轉發方式,包括微波的信道和子帶交換、激光的波長交換等。相比分組交換,電路交換具有交換容量大、格式透明、處理簡單、功耗低等優勢。隨著未來空間激光通信技術的逐漸成熟[13-15],天基骨干網的傳輸速率將達到10 Gbit/s,交換容量將可以達到100 Gbit/s量級,光交換技術將是實現大容量交換的理想選擇。

從不同交換體制特點來看,單一交換方式難以滿足多樣化應用的需求,因此可以考慮采用一種折中的方案,在星上同時可以支持兩種交換方式共存。

·光交換主要支持骨干節點之間的互連以及大容量節點(比如高分衛星)的接入,實現高速骨干互聯和中繼傳輸功能;

·分組交換方式主要支持對星間有通信需求的寬帶用戶,采用與地面網絡兼容的路由協議,實現天地一體的路由組網。

3 結束語

天地一體化信息網絡目前正處于技術研究向工程建設的關鍵時期,天基寬帶骨干互聯系統作為其核心,承擔著構建中國空間信息基礎設施的重任。文章中,我們在總結其他一些國家天地一體化網絡系統發展經驗的基礎上,基于中國國情提出了天地一體化信息網絡天基寬帶骨干互聯系統的初步設想,并從體系架構、傳輸體制、交換體制等方面展開了重點論述,為后續實際系統的建設提供技術支撐和參考。

參考文獻

[1] 中國互聯網絡信息中心. 第37次中國互聯網絡發展狀況統計報告[R]. 北京: CNNIC, 2016

[2] 張慶偉. 發展中的中國航天[J]. 中國航天, 2007 (8): 3-10

[3] 國務院新聞辦公室. 白皮書: 2011年中國的航天[J]. 中國航天,2012 (1): 6-13

[4] Union of Concerned Scientists. UCS Satellite Database [EB/OL]. [2016-01-01]. http://www.ucsusa.org/nuclear_weapons_and_global_security/solutions/space-weapons/ucs-satellite-database.html

[5] FLORIO M A, FISHER S J, MITTAL S, et al. Internet Routing in Space: Prospects and Challenges of the IRIS JCTD [C]// in Proceeding of IEEE Military Communications Conference, USA: IEEE, 2007: 1-6. DOI: 10.1109/MILCOM.2007.4455284

[6] PULLIAM J, ZAMBRE Y, KARMARKAR A, et al. TSAT Network Architecture[C]// in Proceeding of IEEE Military Communications Conference (MILCOM 2008), USA: IEEE, 2008:1-7. DOI: 10.1109/MILCOM.2008.4753508

[7] JOHNSON J D, CONNARY J A, THOMPSON J, et al. Internet Routing in Space NMS Architecture[C]// in Proceeding of IEEE Aerospace Conference, USA: IEEE, 2009:1-11

[8] ENRIQUE G, CUEVAS H A, ESIEY B H, et al. Assessment of the Internet Protocol Routing in Space—Joint Capability Technology Demonstration [J]. Johns Hopkins APL Technical Digest, 2011, 30(2): 89-102

[9] 沈榮駿. 我國天地一體化航天互聯網構想 [J]. 中國工程科學, 2006(10): 19-30

[10] 中國計算機協會. CCF 2014—2015中國計算機科學技術發展報告[M]. 北京: 機械工業出版社, 2015

[11] 張乃通, 趙康, 劉功亮. 對建設我國“天地一體化信息網絡”的思考 [J]. 中國電子科學研究院學報, 2015, 10(3): 223-230

[12] 張平, 秦智超, 陸洲. 面向空間信息傳輸的骨干網絡容量模型 [J]. 中國電子科學研究院學報, 2016, 11(1): 67-72

[13] VINCENT W S. Free-Space Optical Communications [J]. Journal of Lightwave Technology, 2006, 24(12): 4750-4762

[14] HOPMAN P, BOETTCHER P W, CANDELL L M, et al. An End-to-End Demonstration of a Receiver Array Based Free-Space Photon Counting Communications Link[C]// in Proceeding of SPIE 6304, Free-Space Laser Communications VI, IEEE: USA, 2006: 1-13. doi:10.1117/12.682845

[15] SEEL S, KAMPFNER H, HEINE F, et al. Space-to-Ground Bidirectional Optical Communications Link at 5.6 Gbps and EDRS Connectivity Outlook[C]// in Proceeding of IEEE Aerospace Conference , USA: IEEE, 2011:5-12