曾鞏《局事帖》的流轉路線及收藏價值

文/付秀宏

曾鞏《局事帖》的流轉路線及收藏價值

文/付秀宏

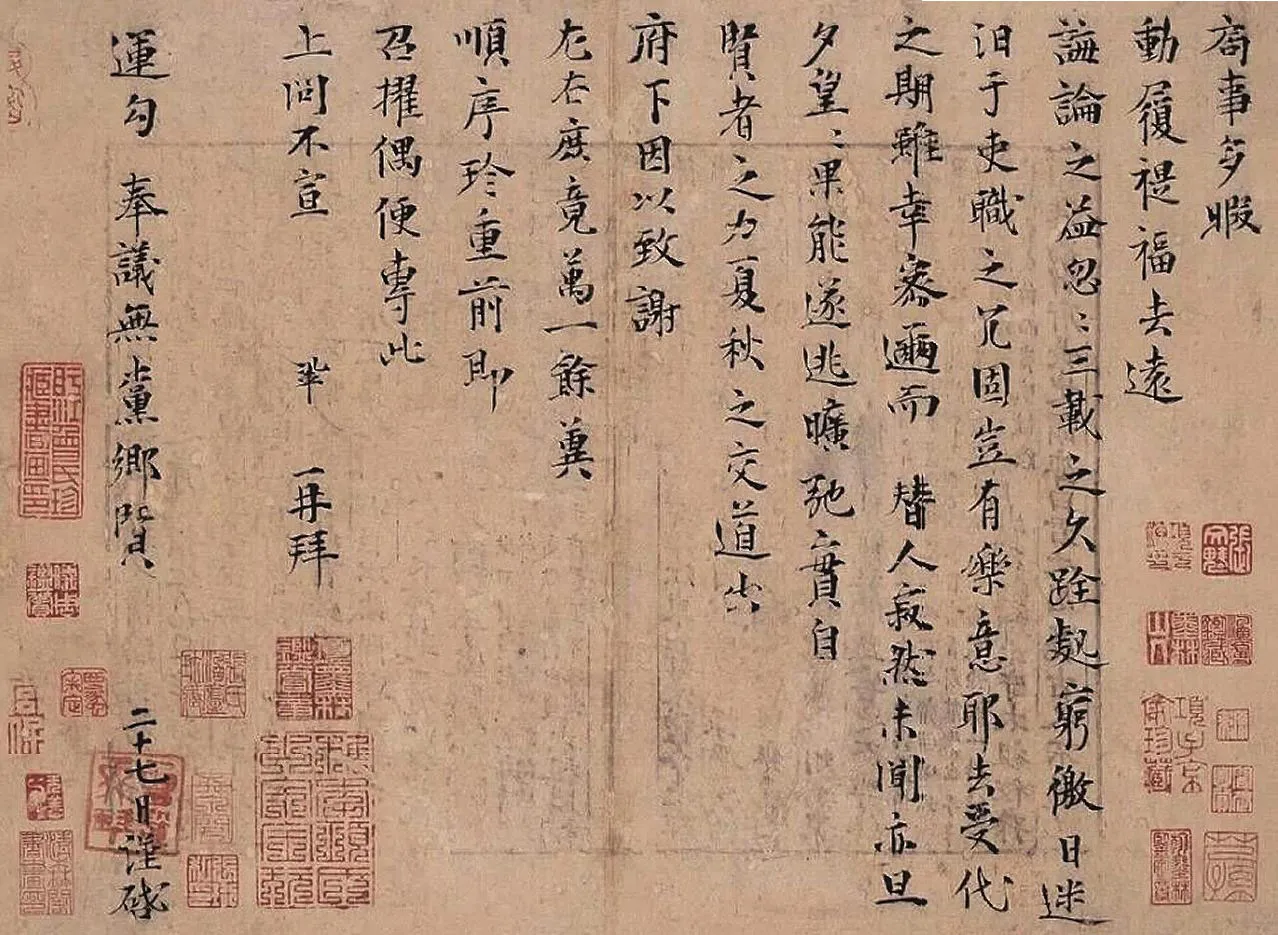

中國嘉德“大觀·中國書畫珍品之夜”專場拍賣(2016.5.15)落下帷幕,北宋曾鞏《局事帖》以2.08億被華誼兄弟總裁王中軍買下。作品共124字,平均每字167萬元,有人形容《局事帖》里一個字可以買兩輛寶馬。

《局事帖》為何拍賣得這么貴?

《局事帖》流轉路線

王中軍之前,《局事帖》的主人是一位來自上海深藏不露的收藏家。2009年,這件作品以1.0864億元成交。再之前的1996年,《局事帖》在紐約佳士得首次拍賣,比利時收藏家尤倫斯夫婦在中國收藏家吳爾麓的幫助下,以50.85萬美元(折合人民幣451.91萬元)售出。

《局事帖》是迄今發現的唯一一件“唐宋八大家之一”曾鞏的傳世墨跡,為曾鞏62歲那年寫給同鄉朋友的一封信,距今有936年,曾被歷史上多位名人收藏,有何良俊、項元汴、安儀周、王芑孫、曾燠、費念慈、許源來、張珩、張文魁等。

何良俊是明代學者,與文征明是好友,他在《局事帖》左下方鈐蓋一方“清森閣書畫印”。此后《局事帖》被明代最為富贍的收藏家項元汴收得,鈐有“項氏天籟閣”的藏印。

清初,《局事帖》又轉到大鑒藏家安儀周手中,他在《局事帖》上鈐有“儀周鑒賞”及“無恙”鶴形印。安儀周之后,《局事帖》被王芑孫收得,但不久就為曾燠家族所有,鈐有“盱江曾氏珍藏書畫印”。

清末,《局事帖》曾落入晚清著名金石學家費念慈之手,鈐有“西蠡審定”的白文印。民國年間,《局事帖》入許姬傳、許源來兄弟“天泉閣”,并歸之于鑒賞奇才張蔥玉。解放后,張蔥玉被聘文化部文物局任處長,《局事帖》被轉賣給上海實業家張文魁。后來,張文魁定居海外,《局事帖》后為比利時收藏家尤倫斯夫婦所得。

《局事帖》歷史淵源

《局事帖》文字收錄于《唐宋八大家全集》。書信很短,讀起來卻意味深長。眾多專家考證《局事帖》的收信人是江浙永康才子徐無黨。此前,曾鞏應收到徐無黨的來信,《局事帖》是回信。

寫《局事帖》時,曾鞏已是白發老人。曾鞏與徐都是歐陽修的學生,曾比徐年長5歲。據《曾鞏年譜》記載,曾鞏1069年出任越州(今紹興)通判,徐無黨在其所轄的婺州做官。

1069年,北宋王安石得到宋神宗信任推行新法,50歲的曾鞏對新法有異議,因政見不合,自請外放,不料一去就是12年,輾轉各個州縣,回京遲遲無望,內心深為糾結。短短124字的回信中,曾鞏將長年外放的苦悶直白倒了出來,表達了他希望葉落歸根的心情。他信中感謝“無黨鄉賢”的幫助,可能是徐無黨通過在京為官的親友或師長幫了曾鞏的忙。行文一波三折、暢達流利,字跡簡嚴靜重、回味無窮。

寫完《局事帖》不久,曾鞏得召返京為官。但僅過3年,曾鞏便離世了。

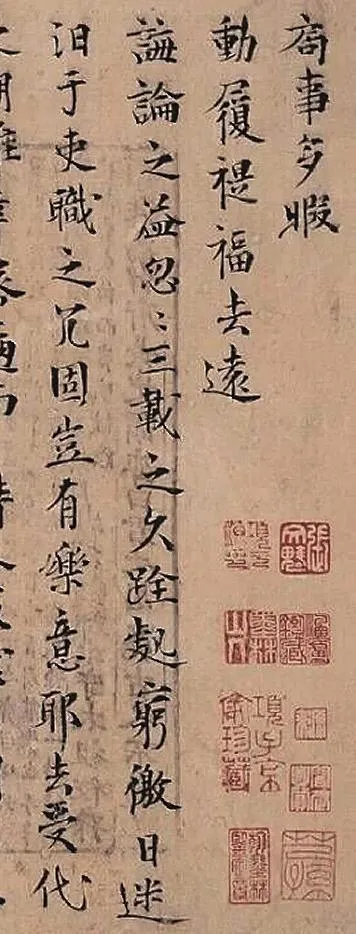

從書寫格式、行文措辭來看,《局事帖》符合北宋書寫風格及宋人尺牘格式,包括落款處鈐“曾鞏再拜”朱文水印,也是宋人尺牘常見樣式。筆墨也符合宋人嚴謹、內斂的書風,行筆轉折方硬,頓挫有力的風格。迭經千百年人間滄桑,風韻神采猶存。

因古代紙張珍貴,宋人為有效利用舊紙,常回收后直接在字紙背面寫字或印刷,名曰“反故”。曾鞏《局事帖》就是“反故”品。《局事帖》的背面是一部南宋《三國志》的書本殘頁,刻工王宗是南宋初年的刻手。當時,這件《局事帖》應是被當做普通公文書信處理,拿去印刷書籍了,一直到明代才被有心人發現。

《局事帖》收藏價值

國家畫院原副院長趙榆說:“曾鞏的這幅29 × 39.5 cm《局事帖》,拍賣出2個多億元人民幣不是最高價。”他指出,曾鞏是中國文學史上一個重要的人物,《局事帖》目前為海內外宋紙孤品,藏品字字透著古雅淳樸。

《局事帖》發出不到一個月,神宗便接見了曾鞏,并大為賞識,還道出了曾鞏12年不得回歸的玄機:“以卿才學,宜為眾所忌也。”《局事帖》信末寫明“二十七日謹啟”,應為九月二十七日。該帖文字暢達,一波三折卻又干凈利落,與他晚年文風同出一轍。類似文字、情境,在曾鞏的“上章”“書狀”及詩文中屢屢出現。

特別注意的是,曾鞏鈐蓋在“二十七日謹啟”上的一方印章——為“曾鞏再拜”四字朱文方印,小篆,四字離開邊框都有一定距離是宋印的特點。用水印,淡而不勻,印色多的地方有暈化現象。“曾鞏再拜”暈化現象說明——《局事帖》蓋章時是一張未經裱背的生紙。此紙質地薄而緊密,間有長而硬的纖維,為北宋特產。

但有一些鑒賞家認為,按宋人書札的格式,信札起首處都有“某啟”或“某某頓首”的抬頭署名,而《局事帖》沒有“鞏啟”或“曾鞏頓首”字樣,他們懷疑抬頭署名是有意裁掉,對此帖是否為曾鞏真跡保留意見。我認為可能因為某些原因,曾鞏在抬頭處沒有署名,所以加了押尾印章“曾鞏再拜”,予以彌補。

曾鞏讀書多,修養好,對古拓書法尤其喜愛。曾鞏寫在《局事帖》上的書信字跡,法度森嚴,勁挺修長,字形與筆畫明顯帶有歐字及鐘紹京小楷的格局與筆意。“妍美遒勁”、“精勁嚴重”雖是對鐘、張小楷的贊美,但用來衡量曾鞏《局事帖》,其實也不算過分。因曾鞏的墨跡稀如星鳳,就連他的推崇者朱熹,在五十年間才得以一見真跡,所以《局事帖》堪稱墨寶。朱熹見到曾鞏遺墨時說:“歐公(歐陽修)筆態敷腴溫潤,曾南豐(曾鞏)書體峻潔、簡嚴、靜重,蓋亦如其為文也。”

除手墨《局事帖》外,曾鞏的墨跡已經難覓其蹤。《局事帖》能以人間孤本流傳下來,依舊墨光燦然,足以令中國文化界嘖嘖稱奇。

《局事帖》文本今譯

《局事帖》全文如下:“局事多暇,動履禔福。去遠誨論之益,忽忽三載之久。跧處窮徼,日迷汩于吏職之冗,固豈有樂意耶?去受代之期雖幸密邇,而替人寂然未聞,亦旦夕望望。果能遂逃曠弛,實自賢者之力。夏秋之交,道出府下,因以致謝左右,庶竟萬一。余冀順序珍重,前即召擢。偶便專此上問,不宣。鞏再拜運勾奉議無黨鄉賢。二十七日。謹啟。”

首句“局事多暇,動履禔福。”復述對方告知的近況并給予祝福。“多暇”是北宋晚期官場人浮于事的實況,也是曾鞏多年思考,并終于在他回京后兩次向神宗進言要裁減官員提出“可罷者罷之,可損者損之”的原由。在這封信中,他重復無黨的話,目的是借以與自己“日迷汩于吏職之冗”作對比,婉轉地表示對無黨清閑生活的羨慕。

第二句“去遠誨論之益,忽忽三載之久。”是說與無黨最后一次見面,聽他有益的議論已經三年過去了。第三句“跧處窮徼,日迷汩于吏職之冗,固豈有樂意耶?”指自己外放于偏僻的他鄉,整天埋沒于繁忙的官場事務,哪里有什么快樂啊!

第四句“去受代之期雖幸密邇,而替人寂然未聞,亦旦夕望望。”——朝廷指定的任期已非常近了,但接替我的官員卻一點兒沒有消息,早晚都在等待著。

第五句“果能遂逃曠弛,實自賢者之力。”——如果能離開這曠日持久的外放,當然是出自賢者的幫助。“曠弛”二字,說明外放已久。

第六句“夏秋之交,道出府下,因以致謝左右,庶竟萬一。”——夏秋之交,將便道來府上當面致謝,以表示我的感激之情于萬一。

尾句“余冀順序珍重,前即召擢。”——希望你多多保重,并早日得到升遷的機會。

ZENGGONGJUSHITIEDELIUZHUANLUXIANJISHOUCANGJIAZHI