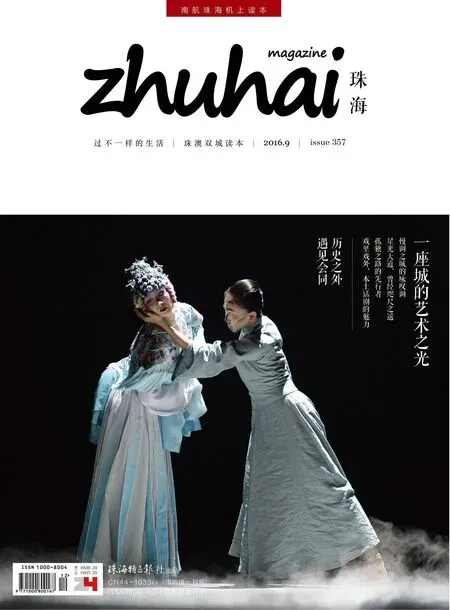

戲里戲外,本土話劇的魅力

文|孫凱 圖| 【時刻】攝影 微信公眾號:moment_dy

?

戲里戲外,本土話劇的魅力

文|孫凱 圖| 【時刻】攝影 微信公眾號:moment_dy

有人說,話劇是精英階層的精神食糧;也有許多人的記憶依然停留在《雷雨》《紅色娘子軍》等傳統劇目上,覺得這是一種過時的藝術;更多的人,只聞其名,從未走進過劇場看過一次話劇。在珠海這座閑適到有些慵懶的城市,本應是話劇蓬勃發展的最佳土壤,如同浪漫的巴黎、悠閑的布拉格、高雅的維也納,這座南海之濱的小城有著與它們相似的步調和氣息,卻少了屬于話劇的那份文藝味兒。

2009年,孟京輝導演的先鋒話劇《戀愛的犀牛》在珠海上演,許多珠海人開始重新認識了話劇。《戀愛的犀牛》在珠海的成功,讓更多人感受到先鋒話劇的獨特魅力,這座城也開始有了有屬于珠海本土話劇的文藝之聲。

不可復制的魅力

“話劇的魅力在于它的不可復制性:每一場演出、每一句臺詞,都因為演出環境和演員表演時狀態的不同而不同;觀眾在觀看話劇時候心態的變化,也對話劇有了不同的解讀。正如莎士比亞所說的:There are a thousand Hamlets in a thousand people's eyes。”問起曾經從事舞蹈教學和創作收入優渥生活輕松的伍洲當初為什么選擇去做“冷門”的話劇時,她莞爾一笑,如是說道。

伍洲說:當她第一次接觸話劇這種藝術形式的時候,被那種流動在舞臺上的精神所吸引了,演員的每一個動作,每一個眼神,無不傳達出演員對人文精神的思考,長達90到120多分鐘的演出,將故事想要傳遞的情懷表達得淋漓盡致。而這些,是最長7分鐘的一部舞蹈所不能做到的。這種前所未見的表達形式,讓正在舞蹈的樊籠里苦苦掙扎的伍洲仿佛看到了另一個廣闊的世界。就像在一個厭倦了屋內風景的人面前,突然打開了一扇天窗,話劇展現給伍洲的,是另一片嶄新的風景。

就在伍洲正需要通過一種途徑將自己的所思所想,自己的人生感悟傳遞給更多的人知道的時候,她遇到了話劇。沒有利益的思考,更沒有什么規劃和設想,第一眼,就認定了它。一切,一如2001年伍洲剛剛來到珠海,一樣的無理由選擇,一樣的發自心底的認定。說不清,道不明的感覺讓伍洲在珠海一待就是15年,從不曾離開,同樣,伍洲也這樣愛上了話劇。

本土話劇的平凡之路

2009年,可以算作是珠海本土話劇開始的元年。或許是《戀愛的犀牛》在珠海的成功讓珠海的話劇人看到了曙光,或許是多年人文浸潤下,珠海的文藝土壤已見成熟,本土話劇這顆種子,終于開始在這片土地上發芽成長。伍洲,也在這一年有了創作兒童戲劇的想法。這是伍洲邁進話劇領域的第一步,在這之前她沒有任何話劇方面的相關經驗,僅憑一腔熱情自己學習、摸索、思考。

萌芽前的黑暗總是最考驗人心,起步之初,伍洲更多的是依靠興趣和愛好在堅持,就連預計啟動所需的50萬元資金都是自己找好友籌措而來。《啊!搖籃》是一部兒童話劇,演員的主體是一群兒童,因為團隊剛剛建立,資金預算有限,伍洲決定面向全市的小學、社區招募志愿演員。伍洲曾經執教的學校給了伍洲最大的支持:學生們的家長紛紛帶著自己的孩子前來報名參演,因為話劇的成功,許多家長希望孩子能夠跟隨伍洲學習話劇。伍洲在選擇完演員后又開辦了一間藝術教育中心來教授孩子們學習音樂舞蹈和話劇。

嘗試走別人未走過的路,就注定伴隨著曲折,伍洲的教育中心創建并不順利,工作才剛剛展開的時候,伍洲的合作伙伴感覺商業前景渺茫,突然撤資,伍洲只好以借貸的形式將資金投入全部承擔了下來。雪上加霜的是,一心投入話劇排演的伍洲無暇去管中心的經營,當時一位學生家長表示愿意幫助伍洲管理財務,然而在他的管理之下,高達30多萬資金去向不明。

付出終會得到回報,它可能在你不經意的一次舉動中,以意想不到的方式回饋那些辛勤付出的人們。2010年,伍洲的首部話劇作品《啊!搖籃》一舉摘得了“首屆中國戲劇文化獎”、導演獎 、表演獎 、藝術培訓成果獎四項國家級大獎,可謂是一炮而紅。當初,抱著試試看的想法,伍洲將自己的作品上報給了政府相關部門,本以為自己作為一個“圈內”新人,又是第一次從事話劇導演工作,應該與獲獎無緣,卻意外收獲四項大獎。一時間“美女導演”等諸多標簽被加到伍洲身上,在媒體宣傳中,伍洲成為了珠海本土原創話劇的代言人。其實,對于伍洲來說,這次獲獎帶給伍洲最大的收獲并非名望,而是獎項帶來的獎金終于填補了她的負債,也讓伍洲切身體會到了天道酬勤的含義,堅定地去傾聽和信任內心的聲音。

《啊!搖籃》一波三折的排演過程和最后還算圓滿的結果,讓伍洲有了堅持下去的信心,也讓她清晰地認識到了自己未來該走的路:既然經營是我不擅長的領域,那我就放棄這個領域,專心做好我擅長的戲劇創作。于是,就有了原創舞臺劇《少年容閎》;有了先鋒話劇《輪回》;有了受邀出訪哈佛、耶魯的中英雙語話劇《我的爸爸》;有了《家宴》……重新定位自己的伍洲仿佛被打開了創作的閘門,靈感開始噴薄而出,結出一個個豐碩的果實。

“大媽”的導演經

《啊!搖籃》的成功為伍洲打了一針強心劑,讓她發現了業余演員也可以演出專業的話劇,雖然從零開始意味著伍洲需要付出更多精力去教授演員最基礎的舞臺基本功,但“正因為是從零開始,所以就有了無限可能”。伍洲說:“自己在劇組扮演的就是大媽的角色,很多非專業的演員在跨出第一步時非常難,我要做的就是釋放他們的天性,鼓勵他們去大膽嘗試。通過飾演不同角色,引導他們去發現自身的閃光點。在排演的過程中獲得自信和對角色的理解感悟,并把這種基于話劇、基于藝術的感悟帶到現實生活中。”

演員需要培養,觀眾同樣也是,從第一場話劇開始,伍洲和她的團隊一直在自掏腰包,免費向觀眾呈現。經過幾年來的培養和沉淀,伍洲和她的團隊日漸成熟,觀眾對話劇這種藝術形式也從完全陌生開始漸漸產生興趣。伍洲認為將自己的作品推向市場的時機已經開始成熟,從第六部作品《家宴》開始,伍洲嘗試著改變以前的贈票方式,面向戲劇愛好者們售票。首次的嘗試讓伍洲頗感欣慰,預計發售的100張門票很快售罄,雖然這部分門票收入相對投入來說是杯水車薪,但至少讓伍洲看到了希望。這種希望不在于收回了多少成本,而是告訴了伍洲,在這個免費娛樂形式大行其道的環境下,依然有人愿意為話劇買單,為追求美好的精神價值買單。

其實,最早為自己興趣買單的,恰恰是這些從事本土話劇創作的“先行者”。對比其他默默無聞的民間團體,伍洲算是幸運的,《啊!搖籃》和接下來幾部話劇的成功讓伍洲在收獲了更多關注的同時也得到了來自政府的部分資金補助。而更多的團體,則是在自掏腰包,為自己的興趣買單,在剛剛起步的幾年里,伍洲和更多的珠海本土話劇創作人都是在憑借自己的興趣堅持著,用自己微薄的力量溫暖整個市場的寒冬。

由于是本地原創話劇,對于珠海的市場來說又是新興產物,市場的培育需要時間,觀眾的適應也需要一個過程。而這個過程就需要創作人去不停地嘗試,去“挨”。總結多年來的演出經驗,伍洲認為:原創話劇要有一個清晰明確的市場定位,而且要“挨”得住。剛開始即便是虧也要堅持,好的作品需要經歷更大更多的檢驗,其藝術價值才能更好地展現出來。

現在,我們欣喜地看到,越來越多的珠海人開始接受并喜歡上話劇這種藝術形式,更多的人也愿意為自己的興趣買單。這其中,有政府的資助和推動,更多的,則是來自民間團體的不懈堅持。他們就像是一群游弋在艦隊前方的“斥候兵”,不斷地通過自己的嘗試和努力,將市場的情況反饋給后來者們,也為政府工作做了一次最直觀的參考案例。

將話劇變為溝通的工具

現在,伍洲一方面在準備接下來的新劇《不曾遠離》和《尋珠記》,另一方面,她拉起了一個好友群,打算在珠海創辦一屆別開生面的“戲劇節”。伍洲希望通過戲劇節的形式將熱愛戲劇的人聚集到一起:讓喜歡戲劇表演的人有一個展現自我的舞臺;讓熱愛觀看的人也能近距離地感受戲劇文化的魅力。

從事兒童教育多年的王巖對于這次戲劇節,有著特別的期待,在她和伍洲的初步設想中,本次話劇節將以兒童作為演員的主體。孩子們質樸天真的笑臉將和話劇的魅力一同展示在觀眾面前,參與戲劇節的人不再是固定的演員和觀眾的關系,而是孩子與父母、兒童與玩伴等更親密的關系,舞臺上下將有更多的交流和互動。王巖還希望能夠邀請一些國內外知名的兒童話劇團和學校組織參與到戲劇節表演中來,為孩子們創造一個溝通交流的平臺,也讓更多的人欣賞到更多精彩的劇目,看到更為豐富多彩的戲劇演出。

在王巖的理念中,話劇成為一種父母、孩子、學校溝通的橋梁,戲劇節只是一次集中的展示,孩子們的話劇學習應該滲透到校園生活中去,讓話劇成為兒童日常學習的一部分。孩子們學話劇、演話劇、甚至編排話劇的過程就是一種互相溝通、學習的過程,在這個過程中,家長和老師的參與也拉近了各自與孩子的關系。話劇成為了雙方的共同語言和感情連接的渠道。

另一方面,從小在話劇環境中長大的孩子,對話劇天然的親切感也會感染他們的父母,這種循序漸進的觀念改變,也會影響父母對話劇的態度,改變以往話劇在人們心中“高高在上”“高雅藝術”的固有形象,吸引父母帶著孩子走進劇院去欣賞話劇。

幕布拉開,我自精彩,在一個小小舞臺上上演的一幕幕悲喜劇,也是珠海話劇人的真實寫照。過程有心酸、有快樂、有成功、也有遺憾。伍洲的“斥候”工作還在繼續,戲劇節就是她即將駛向的另一片未知藍海。欣喜的是,這次她不再是一個人承載所有壓力,在她的微信群里、在珠海的戲劇愛好者中,將有更多人陪著她一路前行。他們沿著自己的夢想奔赴到了不同的方向,也為珠海本土話劇的發展,賦予了無限可能。