高地應力軟巖隧道圍巖壓力及二襯受力特征研究

田 鵬

(中鐵第一勘察設計院集團有限公司,西安 710043)

?

高地應力軟巖隧道圍巖壓力及二襯受力特征研究

田鵬

(中鐵第一勘察設計院集團有限公司,西安710043)

為研究高地應力條件下軟巖隧道圍巖壓力作用規律及二襯受力特征,依托蘭新鐵路第二雙線大梁隧道,分別對隧道圍巖與初期支護、初期支護與二次襯砌之間的接觸壓力進行現場監測,得出上述壓力隨時間變化規律和沿隧道橫斷面分布特征,基于實測圍巖壓力對隧道二次襯砌結構內力進行計算。研究結果表明:初支圍巖壓力和初支與二襯接觸壓力隨時間發展呈不同變化規律;圍巖壓力在空間分布上表現出“兩側大、拱頂小”的側向擠壓特征;二次襯砌圍巖壓力分擔比例平均值在45.0%~70.3%;實測圍巖壓力較規范圍巖壓力計算出的二襯內力更符合實際。

鐵路隧道;高地應力;圍巖壓力;現場監測;受力特征

近年來,隨著我國交通事業的發展,高速鐵路、公路網已經逐漸向西部山嶺重丘地區擴展。在此過程中,長大、深埋、地質條件復雜的越嶺隧道大量涌現,隧道工程建設中遇到的諸如高地溫、高地應力等問題也越來越多。高地應力軟巖隧道的設計和施工一直是隧道工程建設中的難題[1],在施工中出現了很多初支變形不收斂、鋼架屈服破壞甚至二襯開裂等事故。這些問題表明高地應力軟巖隧道襯砌結構設計理論和方法與工程實踐還存在一些差異,圍巖壓力及圍巖與支護結構相互作用關系還有待進一步了解。因此,圍繞圍巖與支護結構的作用關系,結合現場實測數據,開展高地應力軟巖隧道圍巖壓力與二次襯砌受力特征的研究是十分必要的。

關于高地應力軟巖隧道圍巖壓力及襯砌受力的研究,國內外學者通常采用現場試驗結合理論分析的方式進行。沙鵬等[2]對層狀地層隧道圍巖壓力和支護結構內力進行了現場測試,得到了層狀地層隧道圍巖壓力的作用規律,王明年[3]等對鄭西客專大斷面深埋黃土隧道圍巖壓力進行了現場量測,并對比了不同圍巖壓力計算理論在黃土地層中的適應性。陳志敏[4]推導出了基于原巖應力和隧道位移的高地應力軟巖隧道形變壓力計算公式。本文在前人研究的基礎之上,依托蘭新鐵路第二雙線大梁隧道,以初支圍巖壓力、初支與二襯接觸壓力現場測試數據為基礎,結合數值計算手段,對高地應力條件下軟巖隧道圍巖壓力演化規律及二次襯砌結構受力特征進行討論。

1 工程背景

新建蘭新鐵路第二雙線大梁隧道位于青海省門源縣境內,隧道穿越了海拔三千多米的祁連山中高山區,隧址區內溝壑發育,部分基巖呈裸露狀。隧道平均海拔3 600~4 200 m,最高海拔為4 430 m,設計為雙線鐵路隧道。隧道全長6 550 m,最大埋深超過800 m,通過地層主要為奧陶系砂巖、灰巖、板巖及二疊系砂巖,穿越斷層破碎帶1處,地質條件極為復雜。

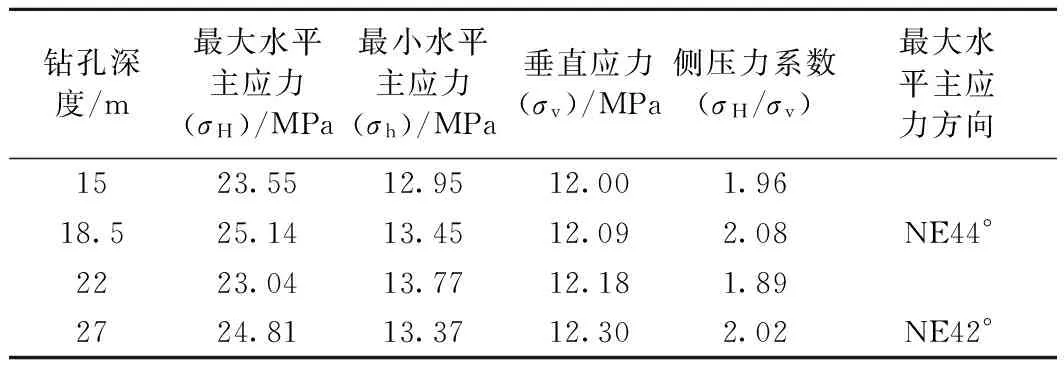

表1為大梁隧道斜井工區水壓致裂法地應力測試結果,據此可知斜井工區最大水平主應力為 23.04~25.14 MPa, 最小水平主應力為12.95~13.77 MPa,豎向主應力為 12.00~12.30 MPa。研究區 3 個方向的主應力之間的關系為σH>σh>σv,水平構造應力控制強烈,且最大水平主應力優勢方向與隧道軸線交角較大,對隧道穩定性極為不利。由室內試驗得到此段隧道圍巖的單軸抗壓強度為20 MPa左右,圍巖強度應力比Rc/σmax=0.796,根據我國《工程巖體分級標準》[5],此段隧道處于極高地應力狀態。

表1 大梁隧道斜井工區水壓致裂法地應力測試結果

2 現場監測方案

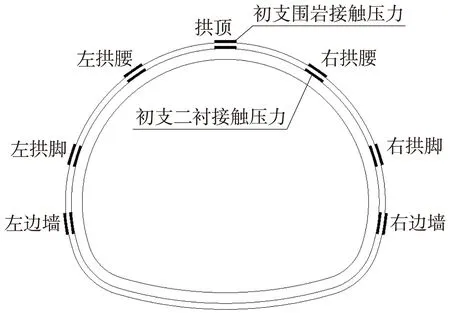

為了確定大梁隧道斜井工區初支圍巖壓力及初支與二襯接觸壓力,在隧道DK331+890~DK331+910里程段布設了3個初支圍巖壓力及初支與二襯接觸壓力監測斷面(為便于敘述,后文中 “接觸壓力”皆指初支圍巖壓力和初支與二襯接觸壓力的統稱)。每個監測斷面設置7對監測點,如圖 1 所示。接觸壓力監測采用ZX-510BT振弦式雙模土壓力盒進行量測,儀器量程為2.0 MPa,靈敏度為0.01 MPa,過載承受能力為150%,儀器可在-20~110 ℃環境溫度下工作。壓力盒數據通過CDGL便攜式頻率讀數儀進行采集,此儀表能直接讀取和保存傳感器數據,并可以通過USB數據線導入計算機進行數據后處理。式(1)為接觸壓力計算公式

(1)

式中,F為接觸壓力,MPa;K為測試元件標定系數,MPa/Hz2;f為實測頻率,Hz;f0為儀器測得初始頻率,Hz。

圖1 接觸壓力測點布置斷面

大梁隧道采用三臺階七步法施工,初支圍巖壓力監測儀器在隧道開挖到相應部位施作鋼拱架時安裝,根據隧道開挖步驟,拱頂和左、右拱腰處的壓力盒同時安裝,然后依次安裝左、右拱腳處的壓力盒,最后安裝左、右邊墻部位。初支與二襯接觸壓力監測儀器在澆筑二次襯砌之前綁扎鋼筋籠時一次性安裝。為了讓接觸壓力均勻地傳遞到儀器上從而獲得準確數據,須使壓力盒與圍巖或初支密切。因此,在儀器安裝之前,須采用錘擊或其他方式將圍巖或初支表面處理平整,并用水泥砂漿將其抹平,然后進行儀器安裝。安裝儀器時,將壓力盒放置于預制的剛性支座上,同時保證壓力盒與圍巖全面積密切,然后將支座焊接在鋼拱架或鋼筋網上,焊接時應注意保護好壓力盒與測試導線。為避免施工機械等對測試導線造成破壞,在安裝完成后應將導線放置到柔性PVC管中作為保護,并將其沿隧道邊墻部位固定在初支表面上,待二襯施工完成后引入二襯內側預留的集線箱內。壓力盒現場安裝見圖2。

圖2 壓力盒現場安裝

3 接觸壓力測試結果分析

3.1接觸壓力隨時間變化規律

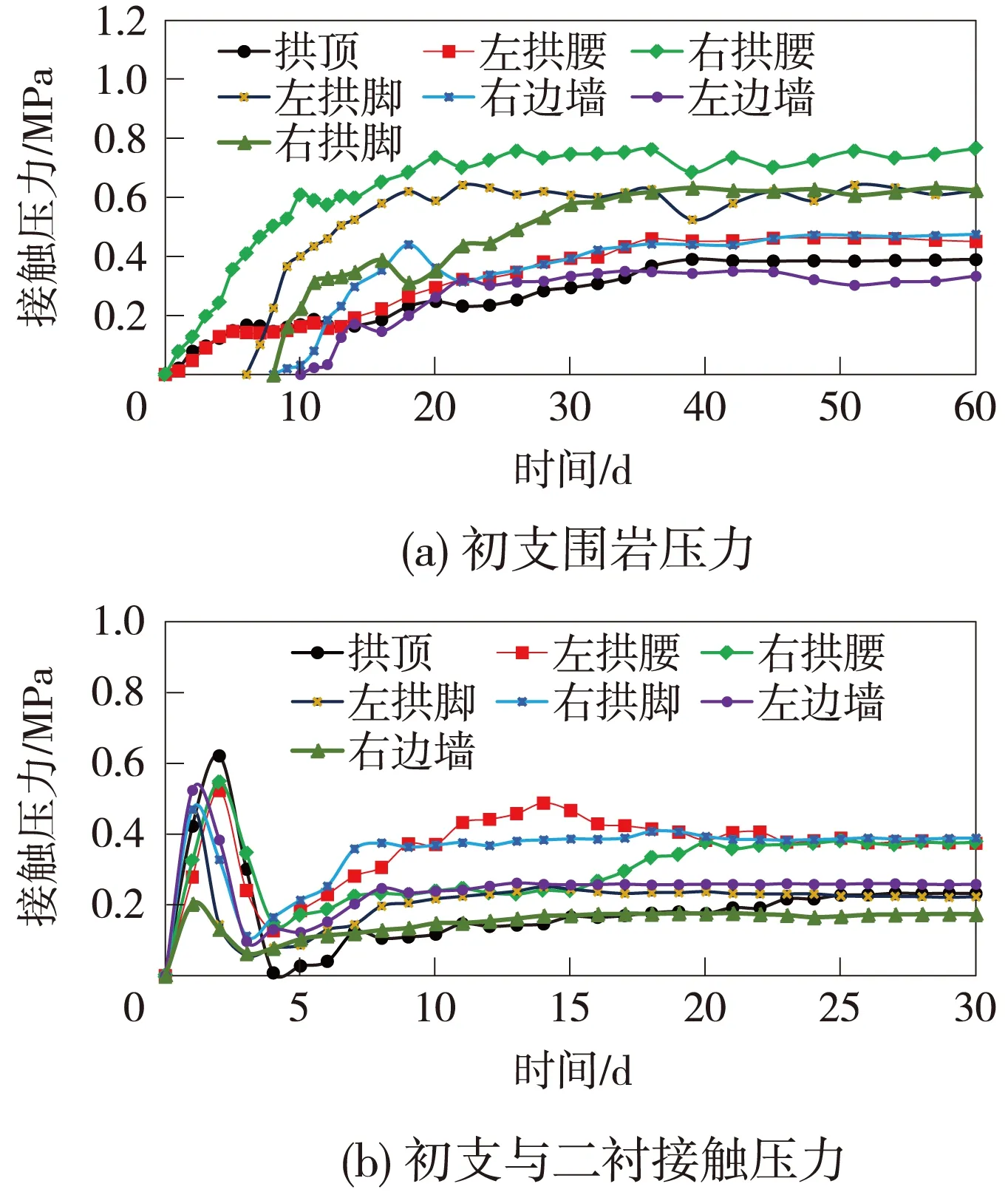

隧道各監測斷面接觸壓力隨時間變化規律較為一致,限于篇幅,以DK331+900斷面為例進行分析, DK331+900測試斷面初支圍巖壓力及初支與二襯接觸壓力時程變化曲線如圖3(a)、圖3(b)所示。

圖3 大梁隧道DK331+900接觸壓力時程曲線

(1)由圖3(a)可知:初支圍巖壓力隨時間增長呈現“快速增長→緩慢增長→趨于穩定”的變化規律。其中大部分測點前10 d圍巖壓力快速增長,10~40 d緩慢增長,40 d后基本趨于穩定,其中前10 d的圍巖壓力增長占到最終值的50%~70%。同時注意到由于試驗段采用三臺階七步法分步開挖,而初支圍巖壓力監測儀器是在施作初支時安裝,故在后續施工過程中會產生擾動或局部應力集中現象,因而測到的圍巖壓力呈上下波動狀,但總體波動不大。

(2)由圖3(b)可知:初支與二砌接觸壓力隨時間增長呈現“急劇增長→快速減小→緩慢增長→趨于穩定”的變化規律。在監測前4 d內接觸壓力經歷了急劇增長到快速減小的過程,此后緩慢增加,在20 d左右即趨于穩定。造成這一變化的原因是:在隧道二襯澆筑完成后,隨著混凝土強度與剛度的提高,加上模板臺車的支撐作用,二次襯砌受力在短時間達到一個峰值,此后隨著隧道圍巖應力的釋放和初支二襯應力重新調整,隧道初支和二襯之間的接觸壓力減小。在二襯模板臺車移除之后,初支和二襯之間接觸壓力緩慢增長,直至趨于穩定。

3.2接觸壓力空間分布特征

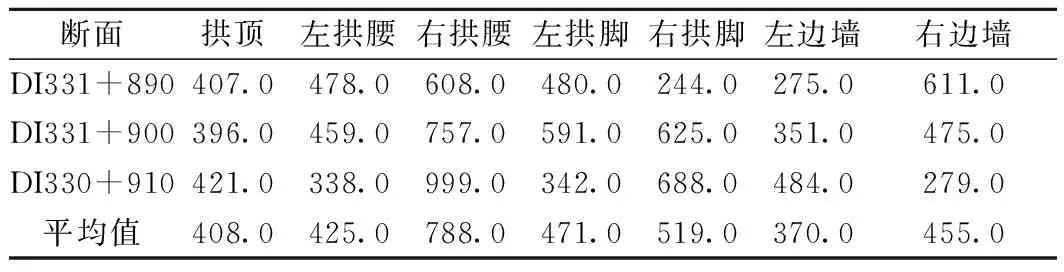

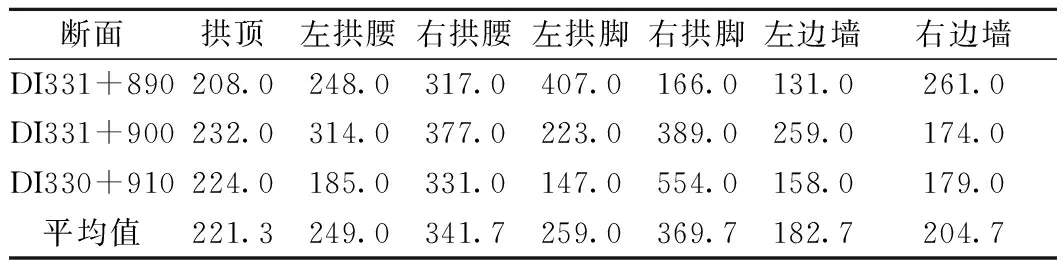

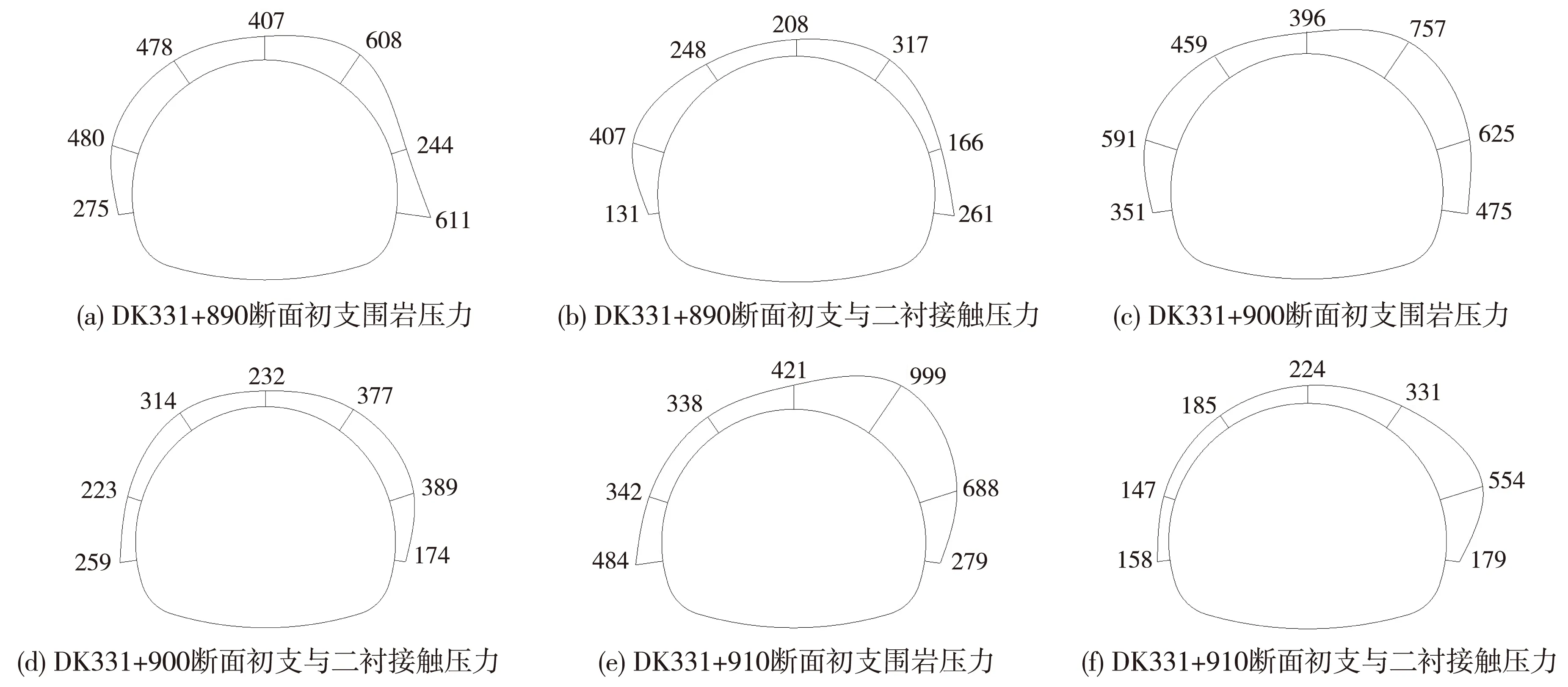

隧道各監測斷面不同位置處的接觸壓力監測結果見表2及表3,接觸壓力分布如圖4(a)~圖4(f)所示。

表2 實測初支圍巖壓力 kPa

表3 實測初支二襯接觸壓力 kPa

由表2、表3和圖4可得出如下結論。

(1)從空間分布來看,大梁隧道初支圍巖壓力在洞周不同部位相差較大,但總體上呈拱腰>拱腳>拱頂>邊墻,表現出了“兩側大、拱頂小”的特征。隧道初支圍巖壓力在拱腰及拱腳部位較大,最大圍巖壓力值也多出現在這兩處,初支與二襯間接觸壓力空間分布規律與初支圍巖壓力分布規律相似。圍巖壓力在橫斷面上還表現出了左右不對稱的現象,多數監測斷面右側壓力大于左側,表明試驗段所處位置存在一定偏壓作用。總的來說,大梁隧道圍巖壓力空間分布形態與一般地應力條件下的隧道圍巖壓力分布形態差別較大,表現出了明顯的側向擠壓特征,表明圍巖壓力分布受區域水平構造應力影響較大,從現場觀察到的初期支護開裂也多發生在隧道拱腰和拱腳處,與圍巖壓力在這些部位集中有關。

圖4 大梁隧道接觸壓力空間分布(單位:kPa)

(2)從監測到的圍巖壓力量值上來看,隧道不同部位初支圍巖壓力平均值在370.0~788.0 kPa(表2),其中DK330+910斷面右拱腰處圍巖壓力值達999.0 kPa。初支與二襯接觸壓力平均值在182.7 kPa~369.7 kPa(表3),最大值達554.0 kPa,出現在DK330+910斷面右拱腳處。在我國《鐵路隧道設計規范》中計算深埋隧道襯砌結構荷載時,圍巖壓力按照松散土壓力考慮[6],按照依托工程圍巖參數計算得出深埋隧道豎向壓力為264.5 kPa,明顯小于實測值。筆者認為,對高地應力軟巖隧道而言,實測圍巖壓力不僅包含松散壓力,還包含了形變壓力,且應以形變壓力為主,所以規范中的圍巖壓力計算方式不適用于高地應力軟巖隧道。

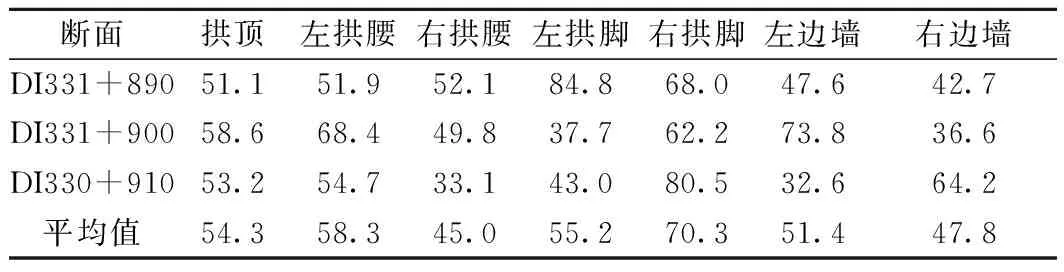

3.3二襯分擔圍巖壓力比例

隧道初期支護與二次襯砌所受圍巖壓力比例一直是業內學者們關注的問題,根據實測初支圍巖壓力和二襯接觸壓力可以得出大梁隧道試驗段二次襯砌分擔比例,其計算方法如下

(2)

根據式(2)計算得出大梁隧道各試驗斷面二襯壓力分擔比例見表4。

表4 大梁隧道二襯分擔圍巖壓力比例統計 %

由表4可以看出,大梁隧道不同部位圍巖壓力分擔比例平均值在45.0%~70.3%。其中大部分位置分擔比例平均值在50%左右。而此時隧道變形在可控范圍內,可以正常施工。可知在高地應力軟巖隧道中,初始地應力導致了較大的圍巖壓力,此時不能僅僅依靠初期支護提供支護阻力,二次襯砌也要承擔大量圍巖壓力,不能只作為安全儲備。

4 二次襯砌受力分析

4.1計算模型及參數

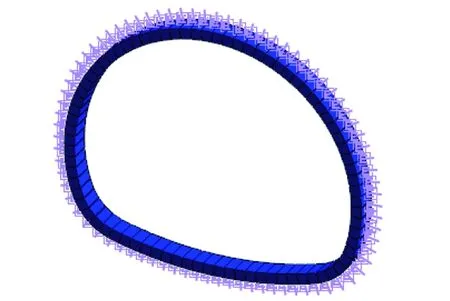

運用Midas-GTS有限元軟件,采用荷載結構模型進行二次襯砌受力分析。根據荷載結構模型理論,在計算中用梁單元來模擬隧道二次襯砌,用均布于襯砌外側的徑向彈簧單元來模擬地層反力,徑向彈簧采用具有非線性功能的單向彈簧單元進行模擬,僅考慮彈簧的受壓能力,以真實地模擬襯砌結構與圍巖的相互作用關系[7]。

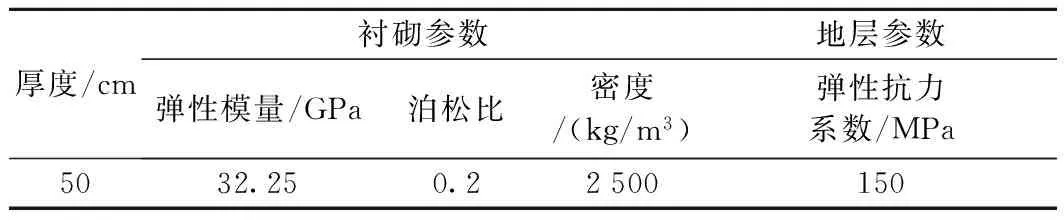

因各斷面實測接觸壓力分布規律相似,選取DK331+900斷面實測初支二襯接觸壓力進行計算,并對實測圍巖壓力與規范計算圍巖壓力作用下二襯內力進行對比分析,其中規范計算圍巖壓力根據大梁隧道圍巖參數計算得到豎向壓力為264.5 kPa,水平壓力為132.3 kPa。計算中采用的參數見表5,計算模型見圖5。

表5 計算參數

圖5 計算模型

4.2計算結果分析

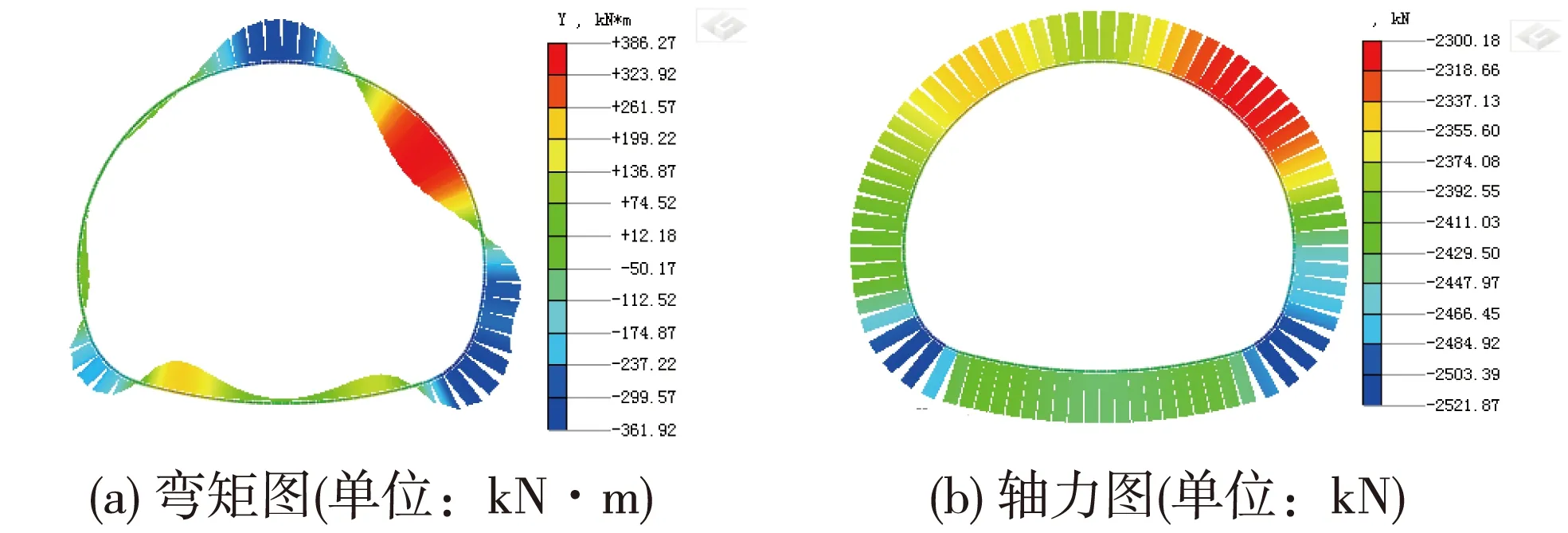

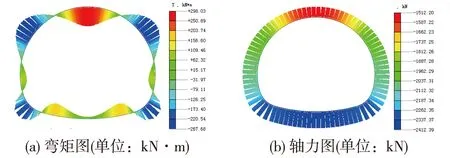

實測壓力和規范計算壓力下二次襯砌內力計算結果分別如圖6、圖7所示。

圖6 實測壓力作用下二次襯砌內力

圖 7 規范計算壓力作用下二次襯砌內力

由圖6、圖7可得出如下結論。

(1)實測壓力作用下二次襯砌所受彎矩呈現較大的離散性、隧道左右側彎矩不對稱,右側彎矩明顯大于左側,分析認為此斷面存在一定的偏壓作用。最大正、負彎矩分別出現在右拱腰和拱頂,彎矩值分別為386.27 kN·m和-361.92 kN·m;軸力均為壓力,基本呈均勻分布,下部略大;二襯危險截面位于右拱腰。

(2)計算壓力作用下二次襯砌所受的最大正、負彎矩分別出現在拱頂和拱腰,彎矩值分別為 298.03 kN·m和-267.68 kN·m;二次襯砌的軸力均為壓力,軸力由拱頂至仰拱呈逐漸增大趨勢;二襯危險截面位于拱頂。

(3)實測壓力作用下二襯最大彎矩、軸力均大于計算壓力,說明在高地應力區,圍巖壓力較大,采用規范中的計算荷載進行結構設計已經不能保證結構安全;由彎矩圖可以看出:實測壓力作用下隧道拱頂彎矩為負(外側受拉),拱腳彎矩為正(內側受拉),表現出明顯的側向擠壓特征,這一點與計算壓力差異較大,同時實測壓力計算結果軸力值分布更加均勻,更符合深埋隧道二次襯砌實際受力狀況。

5 結論

(1)初支圍巖壓力隨時間呈“快速增長→緩慢增長→趨于穩定”的變化規律,受后續施工影響,穩定時間較長;初支與二襯接觸壓力隨時間呈現“急劇增長→快速減小→緩慢增長→趨于穩定”的變化規律,這是由于二襯混凝土澆筑和模板臺車移動等因素引起,且其穩定時間較短。

(2)隧道實測圍巖壓力表現出與規范中深埋隧道設計圍巖壓力完全不同的特征。監測數據穩定后,實測值大于規范中計算圍巖壓力值,且表現出“兩側大、拱頂小”的水平擠壓特征。表明在高地應力軟巖隧道中,形變壓力占主導,不能完全按照規范中的松散壓力來考慮進行結構設計,要綜合考慮隧道初始地應力和實測圍巖壓力。

(3)大梁隧道實測二襯不同部位壓力分擔比例平均值在45.0%~70.3%,可知在高地應力軟巖隧道中,二次襯砌不能僅作為安全儲備,而要承擔相當多的圍巖壓力,在施工中要結合隧道實際監控量測情況,合理確定二襯施作時機。

(4)實測壓力作用下,隧道二襯內力(軸力和彎矩)最大值均大于規范計算結果,且兩種工況下二次襯砌內力分布規律存在明顯差異,采用實測壓力計算的結果更能反映高地應力軟巖隧道二次襯砌的實際受力特征。

[1]趙勇,劉建友,田四明. 深埋隧道軟弱圍巖支護體系受力特征的試驗研究[J].巖石力學與工程學報,2011,30(8):1663-1670.

[2]沙鵬,伍法權,李響,等.高地應力條件下層狀地層隧道圍巖擠壓變形與支護受力特征[J].巖土力學,2015,36(5):1407-1414.

[3]王明年,郭軍,羅祿森,等.高速鐵路大斷面深埋黃土隧道圍巖壓力計算方法[J].中國鐵道科學,2009,30(5):53-58.

[4]陳志敏.高地應力軟巖隧道圍巖壓力研究和圍巖與支護結構相互作用機制分析[J].巖石力學與工程學報,2014,33(3):647-647.

[5]中華人民共和國住房和城鄉建設部.GB/T 50218—2014工程巖體分級標準[S].北京:中國計劃出版社,2014.

[6]中華人民共和國鐵道部.TB 10003—2005鐵路隧道設計規范[S].北京:中國鐵道出版社,2005.

[7]李鵬飛,張頂立,趙勇,等.大斷面黃土隧道二次襯砌受力特性研究[J].巖石力學與工程學報,2010,29(8):1690-1696.

[8]王志杰,袁曄,何晟亞,等.側壓力系數對高地應力隧道二次襯砌承載力的影響[J].鐵道建筑,2015(3):54-56.

[9]吳成剛,何川,李訊,等.高地應力下隧道結構力學的模型試驗研究[J].現代隧道技術,2008(Sl):250-255.

[10]關寶樹.隧道工程設計要點集[M].北京:人民交通出版社,2003.

[11]李鴻博,戴永浩,宋繼宏,等.峽口高地應力軟巖隧道施工監測及支護對策研究[J].巖土力學,2011,32(S2):496-501.

[12]郭正偉,高新利.高地應力軟巖隧道現場試驗分析[J].鐵道標準設計,2011(4):89-91.

[13]何本國,朱永全,孫明磊,等.高速鐵路膏溶角礫巖深埋隧道支護荷載確定方法[J].巖土力學,2013,34(3):827-832.

[14]來弘鵬,鄭甲佳,謝永利.黃土地區淺埋暗挖地鐵隧道圍巖壓力特征研究[J].鐵道學報,2012,34(3):99-104.

[15]宋克志,王夢恕.圍巖彈性抗力對隧道結構受力的影響分析[J].水文地質工程地質,2013,40(1):79-82.

Study on Surrounding Rock Pressure and Mechanical Characteristics of Secondary Lining in Weak Rock Tunnel with High Geo-stress

TIAN Peng

(China Railway First Survey and Design Institute Group Co., Ltd., Xi’an 710043, China)

In order to study the soft rock pressure and mechanical characteristics of secondary lining in weak rock tunnel with high geo-stress, the Daliang tunnel on the second double-track line of new Lanzhou~Xinjiang railway is based to monitor the contacting pressure on surrounding rock and the initial lining and the contacting pressure between the initial lining and the secondary lining, and the development law over time and the spatial distribution of contacting pressure are obtained. The internal force of the secondary lining structure is calculated based on measured surrounding rock pressure. The study results show that the two kinds of pressures change differently over time; the contacting pressure is larger on both sides, smaller in vault, which indicates an obvious lateral extrusion; the secondary lining bears the average of 45.0%~70.3% of the surrounding rock pressure; the measured surrounding rock pressure is more practical than the internal force of the secondary lining calculated based on specified surrounding rock pressure.

Railway tunnel; High geo-stress; Surrounding rock pressure; In-situ monitoring; Mechanical characteristics

2016-01-29;

2016-02-28

鐵道部科技研究開發計劃項目(2009G020-B-1)

田鵬(1976— ),男,高級工程師,1998年畢業于石家莊鐵

1004-2954(2016)08-0108-05

U451

ADOI:10.13238/j.issn.1004-2954.2016.08.023

道學院地下工程專業,主要從事隧道與地下工程的設計與研究工作。