南方絲綢之路上的文化技藝交流和絲綢鹽茶貿易(上)

孫先知

(四川省蠶絲學會,四川 成都 610041)

?

蠶絲文化

南方絲綢之路上的文化技藝交流和絲綢鹽茶貿易(上)

孫先知

(四川省蠶絲學會,四川成都610041)

漢武帝元狩元年(公元前122年),張騫出使大夏(今阿富汗北部一帶)歸來,向漢武帝報告說:“(臣)居大夏時見蜀布、邛竹杖,使向所從來,(大夏國人)曰:‘從東南身毒國,可數千里,得蜀賈人市’”[2]。張騫根據大夏國人的描述,推測身毒國“去蜀不遠”,同他走過的西域古道比較,認為:西域古道的缺點一是“險”(道路艱險),二是“羌人惡之”或“為匈奴所得”(行路不安全),“蜀·身毒道”的優點是“宜徑”(路程短)、“又無寇”(安全)。漢武帝聽到這個消息,非常振奮,萬萬沒有想到,自己的子民早已走出一條與異域鄰邦如此近便的商道。旋即令張騫以蜀郡、犍為郡為據點,遣密使“出駹、出冉、出徙、出邛僰”分四路探索去印度的商道。“出駹、出冉這一條企圖通過今阿壩藏族、羌族自治州前往;出徙這一路企圖通過今甘孜藏族自治州、翻越西藏高原前往;出邛這一路企圖通過今雅安、漢源、西昌、渡金沙江從云南大姚、大理前往;出僰這一路從犍為郡出發,企圖通過今云南曲靖、昆明、大理前往”[3]。漢武帝這一舉措,將大大損害各部落頭人長期壟斷過境貿易的利益,四路密使均為沿途部落所阻。對此,漢武帝并不甘心失敗,其后,數次發兵攻打南越、西夷,企圖將自己控制的轄區一步一步地向意想中的身毒國和大夏國推進,同時,每年從新占領地區派出十幾路使者,繼續探索去身毒、大夏的商道。漢武帝在位時,始終未能打通漢朝蜀地至身毒、大夏的官道。官府辦不到的事,不等于民間也辦不到,民間商人手段靈活,合法的、不合法的,甚至作奸犯科,只要有利可圖,自然會想出種種辦法,讓部落頭人保護其在部落范圍內做生意,或者讓其過境,將商品販運至境外。

東漢明帝永平十二年(公元69年),“哀牢王柳茂遣子率種人內屬”[4]。“蜀·身毒道”的滇、緬段才完全暢通,通過哀牢地區,東漢政府同緬甸境內的撣族有了直接往來,進行商業文化交流。

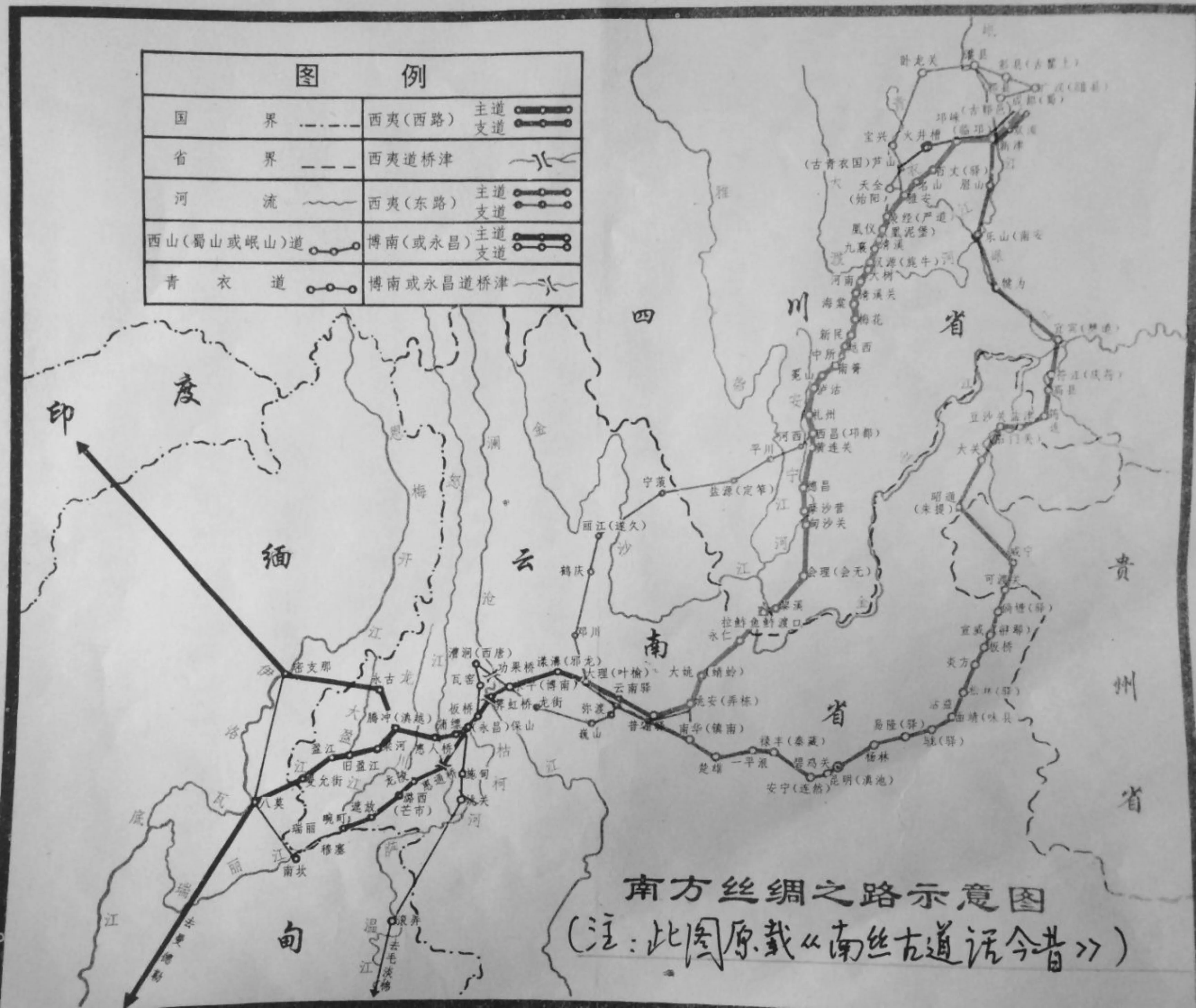

經歷代鑿筑,“蜀·身毒道”便形成了由靈官道(西夷道)、五尺道(東夷道)、博南道(永昌道)組成的貫穿蜀、滇、緬甸、印度的商貿、文化通道。靈官道:從成都出發,經邛崍(臨邛)、雅安(雅州)、漢源(牦牛)、西昌(邛都),從攀枝花拉鲊渡金沙江(瀘水)至大姚(青蛉)、祥云(云南)到達大理(葉榆)。五尺道:從成都出發,從水路經彭山至樂山(南安)、再經犍為、宜賓(僰道)、鹽津(石門關)、昭通(朱提)、曲靖(味縣)、昆明(滇池)、楚雄至大理(葉榆)。兩道在大理匯合后入博南道,經保山(永昌)、騰沖(滇越)、梁河(南宋)、盈江出境至撣國(緬甸),入身毒(印度)。據唐代樊綽《蠻書》記載:從成都出發,經雅安、西昌至大理的靈官道,沿途共51個驛站,計二千九百三十四里;據《新唐書》卷四十二《地理志》記載:從宜賓安邊鎮出發,取石門道至大理,計二千七百三十五里。又據《新唐書》卷四十三記載:從大理出發,經緬甸往印度的道路主要有兩條:第一條是從大理出發,經保山、龍陵、瑞麗進入緬甸,又經抹谷、蒲甘、卑謬、越阿拉干山,至印度阿薩姆,再經孟加拉國博格拉,至印度恒河平原,共計里程五千六百里。第二條是從大理出發,經保山、龍陵、騰沖、盞西進入緬甸,又經打羅、過伊洛互底江、渡勐拱河、至勐拱、再西渡欽敦江、至阿薩姆北部、翻那加山、至阿薩姆邦高哈蒂,又西南行至孟加拉國博格山,同前一條緬甸往印度的道路匯合,共計里程三千二百里。

隨著朝代更迭和歷史變遷,國內的三條古道,也出現過一些支線,在線路的稱謂上也有所變化。如靈官道:先秦時,成都至邛崍稱“臨邛道”;若從成都西行經灌口至寶興稱“西山南道”;再經蘆山、天全沿青衣江南下至滎經稱“青衣道”或“始陽道”;從滎經出發,經漢源、西昌、攀枝花至大理,漢代稱“靈官道”或“牦牛道”,唐代稱“清溪關道”。……又如五尺道:先秦時,成都沿岷江南下,經樂山至宜賓為水路;秦時從宜賓經昭通到曲靖稱“五尺道”,漢稱“朱提道”,唐稱“石門道”,博南道又稱永昌道,等等[5]。不管有若干支線或不同稱謂,這三條古道的走向歷代都是大體一致的。

這條“蜀·身毒道”,從戰國至當代,始終肩負著我國、特別是巴蜀與緬、印、巴蜀與西南少數名族進行文化交流和商貿活動的重任。這些文化交流和商貿活動,大大促進了沿途城鄉經濟繁榮和社會進步。

在文化技藝交流方面:

印度、西漢時稱“身毒”;東漢時稱“天竺”;唐時,玄奘和尚譯名為“印度”。印度孔雀王朝時期(公元前324~前185年)基本上實現了國家的統一,國家的統一需要思想的統一,佛教從那時興起,并確定為國教。到帝霜帝國時期(公元45~300年),佛教出現了一個新教派,稱大乘佛教,主張偶像崇拜,崇拜如來佛。也就是這一時期,通過“蜀·身毒道”,佛教傳入我國,至唐代大盛,時至今日,佛教仍有不少國人所信奉,潤物無聲地促人從善。緬甸,古為朱波國,漢稱撣、唐稱驃、宋元稱緬,明起稱緬甸。自東漢置永昌郡后,中緬兩國官方交往頻繁,東漢時,撣國曾三次派使者到洛陽,向漢王朝奉獻珍寶,犀牛、象牙,漢王朝回贈絲綢、金銀、瓷器、布匹和茶葉,并賜予印綬;撣國藝術團在漢宮表演音樂和吐火,換頭術、跳丸等雜技,在音樂聲中,演員們一邊口吐火苗,一邊把馬頭和牛頭“換來換去”,跳丸,就是拋圓球,兩只手連續接拋,多者可達12個,這些精彩表演,一時轟動朝廷。到了唐代,中緬兩國交流更為頻繁,唐德宗貞元年間(公元785~805年),南詔王異牟尋遣使來四川,邀請驃王使者同往,驃王遣子舒難陀率團獻其國樂于成都,劍南西川節度使韋皋命人記錄下聲調樂譜,并把舞蹈的姿態和樂器畫成圖譜,隨同樂隊一起送到長安,驃國樂隊在長安用20多種樂器表演了12個歌舞劇,唐德宗李適興奮欣喜,設宴款待歌舞劇團,并授樂隊領導人舒難陀太仆卿名譽官銜。唐代詩人白居易有《驃國樂》詩記述其事:“驃國樂、驃國樂,出自大海西南角。雍羌之子舒難陀,來獻南音奉正朔。德宗立杖御紫庭,黈纊不塞為爾聽。玉螺一吹椎髻叢,銅鼓一擊文身踴。珠纓炫轉星宿搖,花鬘斗藪龍蛇動”[6]。

南中地區,蜀漢時設越巂、永昌、牂柯、益州、四郡,轄境相當于現在的云南、貴州、廣西田林以西和四川西南部。蜀漢章武三年(公元223年),少數民族首領叛亂,占地稱雄,不服蜀漢,公元225年3月,諸葛亮南征,南征結束后,為穩定邊疆,留下一些士兵,并“移民實邊”,送去內地先進的農業技術和織錦技藝,使“無蠶桑、少文學”的西南少數民族,逐漸從山區移居平地,和漢族移民一道,“建城邑,務農桑”;發展蠶織技藝,改進生活陋習,其時,當地流傳著一個順口溜:“想命長、水沖涼、草棚矮、住高房”。據說,從那時起,蓋起了竹樓;養成經常洗澡、講究衛生的好習慣。《貴州通志》、《黎平府志》、《遵義府志》、《絲繡筆記》對這方面記述很多。據稱:諸葛南征至貴州同仁時,苗族首領據險頑抗,一時難克,當地瘟疫流行,諸葛一面派醫生為民治病,一面派錦工教當地人用盛產的木棉染色織錦作臥具衣被,防止瘟疫感染,瘟疫不再蔓延。當地人感激諸葛盛德,同仁不戰而克,并稱木棉織錦的錦為“武侯錦”。織錦技藝傳至貴州黎平,苗族婦女用五色絨織出“諸葛侗錦”,花木禽獸圖案“下水色不敗,浸油不污染”。顧諒有《侗錦歌》記述其事:“郎錦魚鱗紋,儂錦鴨頭翠。儂錦作郎茵,郎錦裁儂被。茵被自兩端,終身不相離。”織錦技藝傳至錦屏,壯族和侗族婦女用藍靛和茜紅燈染料染紗線后織出各種花錦,美麗實用,市場上競相搶購。張應詔有《諸葛錦詩》:“丞相南征日,能回黍谷春,干戈隨地用,服色逐人新,苧幅參文繡,花枝織朵勻,蠻鄉椎髻女,亦有巧于人”[7]。唐玄宗時(公元712~756年),在唐室幫助下,云南建立了南詔國,盛時轄境包括今云南全境、貴州西部和四川南部,南詔國與唐室關系非常好,經常派貴族子弟來成都、長安學習漢族文化、農耕技術和治鐵、紡織等技藝。安史之亂(公元755年)后,唐朝國力日衰,邊關腐敗,南詔武人當政,撕毀與唐室盟約,靈官道上,時有戰事,唐文宗太和三年(公元829年)及其后一段時間,南詔舉全國兵力,幾次攻陷西川、成都,掠玉帛巧玩之具無數,擄走女工巧兒十余萬人。這些女工巧兒到南詔后,把從成都掠去的絲織成錦,其中花紋細密而精致的紅色和紫色錦作上等人衣料;在織物上刺繡的作國王和清平官的禮服;織出上好的白棉布,叫“朝露”,專供國王和王妻用[8]。明末清初,農民起義軍在四川建立了大西政權,在與清軍激戰中,張獻中舊部孫可望攜成都錦工奔云南,清嘉慶《華陽縣志》說錦工30家,《四川經濟史參考資料》說是500家,總之,很多錦工去云南則是不爭的事實,這些錦工到云南后,融入當地社會,發展絲綢,織出全國有名的通海緞[9]。以上,都是因戰爭造成大批民眾遷徙,在此,姑且不討論這幾次戰爭的性質和它造成的破壞,作為歷史,它卻在較大范圍促進了四川與西南少數民族生產技術和文化的交流。

孫先知(1929-),男,教授級工程師。