讓中國畫的魅力重現

文/沈巖

讓中國畫的魅力重現

文/沈巖

維也納新年音樂會的古典名曲,令欣賞者如癡如醉。法國盧浮宮的維納斯女神像的魅力和蒙娜麗莎的微笑至今仍吸引著川流不息的人群。上海博物館的國寶展、故宮博物院的藏品展火爆空前。可見,古典名作的魅力四射,仍然吸引著人們的眼球。

回望在強勢文化沖擊下的近代中國,會發現國人在對待中國畫的態度和心理乃至繪畫實踐上是多么彷徨、扭曲和痛苦。他們時而抵觸、抗爭,時而引進、調和,時而融合、吸收。康有為是當時顯赫一時的人物。他認為:“中國近世之畫衰敗極矣。”中國畫改革趨勢必為“合中西畫而為畫家新紀元”。陳獨秀是新文化運動的旗手,他在《新青年》雜志上發表關于美術革命的文章,說“若想把中國畫改良,首先要革王(指清代‘四王’)畫的命。因為要改良中國畫斷不能不采用洋畫的寫實精神”。他還認為漢字是東西方交流最大的障礙,應予廢除。革命者的呼聲往往偏激。美術評論家郎紹君說得好,他說:“不治畫史卻要判斷某段畫史的死刑,是歷史上罕見的。”但學者、藝術家,尤其是有影響力的重要學者、藝術家,其學術意見就將左右藝壇。蔡元培和徐悲鴻、林風眠、劉海粟是重要人物。蔡元培認為:“采歐人之所長以加入中國風,豈非吾國美術家之責任耶?”主張以“美育”代“宗教”,將“美育”視為自由進步的象征和人性的自我解放。這是“他山之石可以攻玉”的正確主張。蔡元培的看法直接影響了林風眠及后來的國立藝專和劉海粟的上海美專。徐悲鴻是享譽中外的一代大師,是拜康有為為師的弟子。他說:“吾尤恨董其昌斷送中國畫二百年歷史,罪大惡極。”認為中國畫的改良,“必采用歐洲之寫實主義”。近代以來,這一主張成為改良中國畫的主導思想,尤其是把它應用于美術教學實踐。中國畫的傳統形態由此開始逐步變形。重視造型在國門打開后慢慢地為藝術界所共識,但如何借鑒,路子如何走,卻始終搖搖擺擺,沒有解決好。寫實派雖代有傳人,也頗有建樹,但傳統中國畫的弘揚,盡管有齊白石、黃賓虹等大師的成就,卻逐步地被邊緣化。而且由于追求造型準確成為主流,寫實的畫家人數眾多,且是高等學府在主導。民間雖然有高手,但多數是對傳統的中國畫十分敬仰,卻苦于得不到良好的教育,難以提高。

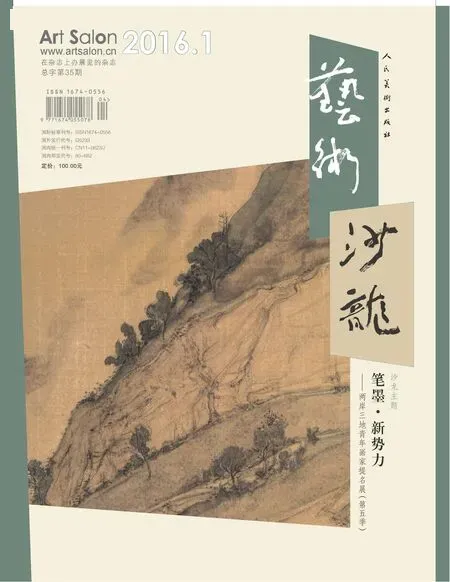

肖從云筆意(一)(右) 136cm × 68cm

“文革”更是把中國畫打進冷宮。“黑畫”的批判變成對作者的人身攻擊,傳統中國畫甚至連主張融合中西的畫作和畫家也遭受史無前例的殘酷斗爭。20世紀80年代,西方美術思潮的涌入又是一波極大的傷害。中國美術館里作品展的槍聲雖不再響起,但“八五思潮”的槍聲卻始終印入國人的腦海,令畫壇警醒。這一切的一切,可都是藝術家自己對道路的選擇,比起革命家的鼓噪,其危害更烈更大。“國畫已到窮途末路”“筆墨等于零”等論調也都出自藝術家之口。

畫家、評論家程大利分析深刻,他說:“魯迅就說過這樣一段話,‘無論是古是今,是人是鬼,是三墳五典,百姓軒轅,千秋河圖,金人玉佛,祖傳丸散,秘制膏丹,全部踏倒在地。’甚至魯迅的《青年必讀書》這篇文章里建議少讀甚至不讀中國的書。可以說激進思潮一直左右了20世紀很長一段歷史,以致于后來發展到怎么“左”都不為過。”“反傳統”幾乎是整個20世紀的傳統。 (未完待續)