戶口變了,城鄉二次元不變

9月19日,北京版《進一步推進戶籍制度改革的實施意見》發布。至此,全國(港澳臺除外)31個省、自治區、直轄市均已發布地方版戶籍改革實施意見,且全部取消了農業戶口。這也意味著,自1958年開始,存在了半個多世紀的“城里人”和“鄉下人”戶口身份識別徹底退出歷史舞臺。

然而,取消農村戶口,備受詬病的城鄉二元的結構就能壽終正寢了嗎?按照歷史教授張鳴所言,中國的城鄉二元結構,戶籍壁壘,是一個關鍵性因素,糧食關系,則是另外一個。

當初設立農業戶口的目的主要有三:其一,把農民拴在土地上,確保糧食產量;其二,利用工農剪刀差,讓農業補貼工業;其三,限制人口自由遷徙,防止流民產生。

1953~1985年期間,國家搞了統購統銷。為了發展工業,強制農民低價把糧食賣給國家。低價收農民糧食,高價賣給農民工業產品,這就形成了“剪刀差”。據農業學者袁瑞珍統計,這一過程中,農民向國家貢獻的財富大約在7000億到8000億元。

隨著時代發展,糧食危機不再,也不需要用農業來補貼工業,取消農業戶口,看似自然。更何況,在當下這個時間點,越來越多的省份想取消農業戶口,可能有更高瞻遠矚的想法。比如,對于小城鎮和大多數二、三、四線城市而言,刺激人口流動,一來可以消化樓市庫存,二來也可拉升城市化率。

歡呼之時,仍需要清醒認識的是:取消農業戶口只是取消了城鄉二元結構中的糧食關系,戶籍壁壘被摧毀了嗎?顯然沒有。

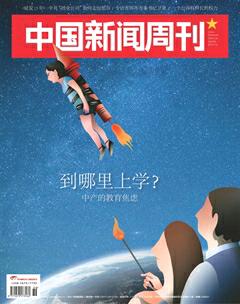

涌進城市的農民,在原籍已經被叫做居民了,但他們的孩子,依舊只能在原籍鄉村上學,若想參加高考,更是只能在戶口所在地。更關鍵的是,農民還不能放棄他們的承包地和宅基地,如果放棄的話,則所有的權益都沒有了,所有的委屈都白受了。

把取消農業戶口當好事,這也許這只是城里人的一廂情愿。據歷史教授秦暉觀察,取消農業戶口和設立農業戶口一樣,都可能造成歧視。尤其是在很多地方,出現強迫農民“農轉非”之后。

現在的土地確權,并不能讓農民獲得承包地的全部權利,無法很順利地實現土地交易。放棄農村戶口,從理論上來說,就可以把農民的土地收走——按現行土地制度,非農戶口的人,沒法在農村“集體所有”土地。

也就是說,即使農民有意進城做市民,他們只能一文莫名地放棄土地,而無法通過土地交易,獲得一部分資金,作為進城創業的資本。同時,城市,包括希望農民進來的中小城市,也沒有給予他們原住民的待遇以及權利。于是,現在的農民,更加珍視自己的“農業戶口”。

想要給予農民平等的身份,平等的待遇,僅僅取消農業戶和非農業戶的分別,顯然是不夠的。專家呼吁,一方面,要把農民的土地切實還給農民,包括可以自由出讓的權利。另一方面,城市要給農民市民的待遇。

對于一個戶口附加上百萬利益的北京來說,第二條談何容易。北京的新政盡管取消了農業戶口,但該文件依然延續嚴格控制特大城市人口規模思路。而控制大城市人口的手段之一,不就是嚴厲的落戶限制和將各種權益與戶籍掛鉤嗎?這對消除二元差距有害無益。