抗洪救災是對現代社會文明的一次檢視

郎遙遠

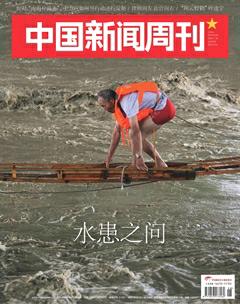

近期南方汛情緊急,洪災殃及近半個中國。全民救災總動員,軍人沖在最前線,堤在人在,可謂感天動地。

自然災害造成巨額財產損失和生命犧牲,須嚴陣以待,每次災情過后更需反思。自“98洪災”之后,中國的救災水平的確在進步,但應該承認,在總體救災水平上我們還存有諸多不足。

據統計,上世紀60年代到90年代,中國每年因水災死亡人數約4000人,而2010年以來該數字已經降到了數百人。尤其在防洪技術方面,我國也在一直探索,比如網友艷羨的國外“防洪神器”國內已有之,被稱之為“防汛閘板”或“拼裝式防洪墻”等的技術手段,已應用于武漢、溫州等地的救災現場。

必須承認,抗洪救災是現代社會文明的一次檢視,涉及的不只是技術、資金、人力等方面,更涉及災害預警、國民自救和政府應急管理、生態文明等更廣泛方面。

首先,氣象和地質部門是否做好了天氣預報和主要河流的流量水位監控,及時、準確、全方位、全天候播報,并通過電視、網絡、廣播等媒體實時向公眾傳達。媒體包括自媒體是否起到溝通橋梁和報警作用,準確及時傳遞災情險情,不造謠傳謠,理性建設性,盡到公民應盡的一份責任。

其次,民眾自救是一切救援的基礎,我們平時的災害教育在關鍵時刻是否起到了作用。人們通過電視、網絡、手機、微博微信等手段獲得預警和救援信息,進行科學有效自救,會大大降低傷亡人數和救災難度。通過近年洪災來看,我們的公眾安全意識、危機意識還有待提升,尤其是廣大農村人口,居住相對分散,援救難度很大,更亟須提升民眾的自救意識和自救水平。此外,如何善待那些落在大隊人群后的老弱病殘,這也是檢視一個社會文明程度的重要窗口。

第三,在制度保障方面,我們還缺少一道“洪水保險”。有數據顯示,三十多年來,洪災損失占到了全國自然災害經濟損失總量約45%-55%。美國早在上世紀50年代就通過了《聯邦洪水保險法》,強制保險。英國、澳大利亞、新西蘭、印度等國也已開始普及洪水保險。如英國實行“捆綁+強制”參保模式。強制洪水保險有利于災后救助,有利于弱勢階層的生計,也有利于提高人們對洪水的風險意識。如何借鑒國際先進經驗,推進中國洪水保險發展,看來已經迫在眉睫。

第四,也是至關重要的,洪災是對政府管理水平的一次檢視。這不僅包括災害中如何發揮政府動員力量的體制優勢,也包括災后反思城市規劃和發展思路等方面的問題。正如李克強總理7月6日在湖南、湖北等地救災現場所指出的,中國城市規劃需“補課”,我們建設中的歷史欠賬需要補上。

一次又一次的洪災肆虐表明,過往粗放的城市化運動不能再繼續了,掠奪式的圍湖造地不能再繼續了。

中國地下管線建設積弊,可追溯到建國初期。作為國民經濟計劃的具體化和延續,將“蘇聯模式”引入城市規劃。前蘇聯高寒少雨地區的城市設計標準,直接套用在疆域遼闊雨水充沛的中國城市上,為以后內澇災難埋下伏筆。

這方面不妨借鑒一下香港特區的經驗。香港城市發展迅速,高樓大廈密集、街道狹窄,大量土地被水泥覆蓋,地勢復雜加上臨海,是一個極易發生水浸的城市。事實上,直到上世紀90年代,香港還曾發生多次嚴重水浸事件,造成重大經濟損失。在近二十年間,香港不斷完善的城市雨水排放基建和制度,特區政府在1996年展開了“雨水排放系統整體計劃”,發布了較高的防洪標準:市區干渠系統排水標準為防200年一遇洪水,市區支渠系統和主要鄉郊集水區防洪區為50年一遇,鄉村排水系統為20年一遇。此外,香港還利用好已有的綠化資源,將香港打造成“海綿城市”,讓洪水危情在源頭上得以瓦解。

我們要尊重大自然,把建設生態文明落到實處。只有走出“人定勝天”這個長期深植在意識形態之中的誤區,生態文明在中國才能邁開艱難的腳步。從2007年開始,中國政府提出科學發展觀、生態文明建設,開始將這一執政理念放到國家首要戰略的高度。中共十八大后,習近平主席提出“五大文明建設”和“命運共同體”,更是將這一理念提到一個新的高度。生態文明不再是理念構想,而是現實迫切需要。

抗洪救災是現代社會文明的一次檢視,這不僅要求提升國家防災治理水平,也要求國民提升防災意識和踐行生態理念。

(作者系中國智谷集團董事長、首席研究員)