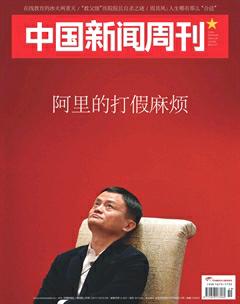

阿里的打假麻煩

2016-10-27 20:59:00

中國新聞周刊 2016年19期

關鍵詞:法律

國際反假聯盟暫停阿里巴巴會員資格的消息,讓阿里巴巴帝國再次陷入輿論的漩渦。

近年來,在打擊假貨方面,阿里巴巴不可謂不努力——建立了“四維打假”系統,以數據獲得假貨線索報送相應監管部門;在公司內部成立逾兩千人的團隊,以數億元的年支出打假,等等。

然而,成長于草莽年代的中國電商企業,天生便帶著一定的“原罪”。多年以來,阿里巴巴努力參與打假和知識產權保護,試圖甩掉公司成立以來的“售假”標簽,但來自權利人的質疑和排斥,讓阿里意識到這么多年來,這個標簽原來一直如影隨形。

事實上,中國的假冒偽劣商品問題,其根源來自線下。一方面,中國的制假售假買假環境,讓打假成為一個吃力不討好的事情;另一方面,法律的缺失,加上懲處的威懾力不夠,使得打假“如同割韭菜一樣,打掉一批,很快又長出一茬,效果不明顯”。因此,沒有商品環境的治理,沒有相關法律的配套,沒有政府部門和行業協會的攜手合作,阿里巴巴的打假只能是孤掌難鳴。

不過,阿里巴巴作為中國最具有領軍氣質的企業之一,馬云作為眾人眼中極具理想與情懷的企業家,身上必然承載公眾更多、更高的期望。生于草莽,而終能開辟康莊大道,樹立起行業新標桿,進而推動社會進步,是眾人對阿里巴巴的期待。

猜你喜歡

新少年(2023年9期)2023-10-14 15:57:47

法律方法(2022年1期)2022-07-21 09:17:10

法律方法(2021年3期)2021-03-16 05:57:02

法律方法(2019年4期)2019-11-16 01:07:16

法律方法(2019年3期)2019-09-11 06:27:06

法律方法(2019年1期)2019-05-21 01:03:26

法律方法(2018年2期)2018-07-13 03:21:38

學生天地(2016年23期)2016-05-17 05:47:10

山東青年(2016年1期)2016-02-28 14:25:30

中國衛生(2015年1期)2015-11-16 01:05:56