“一帶一路”的樣板

蔣濤+馬德林+王齊龍

習近平此次訪問的塞爾維亞、波蘭和烏茲別克斯坦等

歐亞三國均是“一帶一路”沿線國家,顯示出中國

希望深耕中東歐和中亞地區,繼而貫通連接中國與西歐

發達經濟體的“一帶一路”建設中間地帶的強烈意愿

6月17日至24日,中國國家主席習近平偕夫人彭麗媛先后訪問了塞爾維亞、波蘭和烏茲別克斯坦。這也是三個月內習近平再訪中東歐,并連續第四年出訪中亞。

此次訪問的歐亞三國均是“一帶一路”沿線國家,顯示出中國希望深耕中東歐和中亞地區,繼而貫通連接中國與西歐發達經濟體的“一帶一路”建設中間地帶的強烈意愿。

在訪問過程中,習近平走訪參觀了“一帶一路”上的早期收獲項目,以借此擴大“樣板效應”,為“一帶一路”建設注入新動力。

中塞“特殊”情誼

當地時間6月17日中午,中國國家主席習近平乘坐的專機進入塞爾維亞領空后,塞方派出戰機護航。

當專機降落在塞爾維亞首都貝爾格萊德機場時,塞爾維亞總統尼科利奇夫婦、議長戈伊科維奇、總理武契奇等早已等候在場,少年兒童還按照當地迎接貴賓的禮節獻上鮮花、面包和鹽,民眾跳起傳統舞蹈科羅舞。

但17年前,塞爾維亞的天空并非如此平靜。持續多年的“科索沃戰爭”最終演變成了國際沖突。以美國為首的北約于1999年對南斯拉夫聯盟共和國(以下簡稱“南聯盟”)展開了長達78天的空襲行動。

當地時間1999年5月7日夜間(北京時間5月8日),中國駐南聯盟大使館遭到北約派出的B2戰略轟炸機襲擊,造成3名中國記者死亡、20多人受傷,館舍嚴重損毀。這起慘劇的發生也引起中國民眾群情激憤,中國多地爆發大規模反美示威活動。

時隔32年,中國國家主席再次訪問塞爾維亞時,所進行的第一個活動就是前往中國駐南聯盟被炸使館舊址,憑吊在使館被炸事件中英勇犧牲的邵云環、許杏虎和朱穎等3位烈士。塞爾維亞總統尼科利奇、議長戈伊科維奇、總理武契奇及全體內閣成員也參加了憑吊活動。

位于多瑙河與薩瓦河匯聚處的中國駐南聯盟被炸使館舊址,在遇襲后近10年里曾是遍布瓦礫、雜草蔓生的廢墟。由于館舍破損嚴重,輻射超標,中塞兩國已于2004年簽署協議,使館舊址和使用權移交給了塞爾維亞政府,塞方向中方提供修建新館的地點。

但對于舊址地皮開發,塞爾維亞始終持有對中國的尊重,承諾不會違背中方利益,還會永久保留于2009年豎立的紀念牌,以供瞻仰憑吊。2010年塞方還將舊址清理修整成為草坪。2013年,中國山東對外經濟技術合作集團有限公司在塞爾維亞開設公司,負責收購上述地塊,并籌建中國文化中心項目。

憑吊活動結束后,中塞兩國元首共同為中國文化中心奠基石培土。這一項目建設周期預計為一年零八個月,建成后將是一幢8層大樓,成為貝爾格萊德標志性的建筑。這也將成為巴爾干地區的第一個中國文化中心。

在見證戰爭的殘酷后,中國駐南聯盟使館舊址如今成為了中塞文化交流的舞臺,也成為了兩國特殊情誼的標志。

從事雙邊工作多年的中國駐塞爾維亞大使李滿長,早在30多年前就作為公派留學生到了塞爾維亞,見證了兩國關系數十年來發展。他用“老酒”形容中塞友誼,“經過幾十年沉淀、發酵,散發出沁人芬芳”。

2009年,塞爾維亞在中東歐國家中率先與中國建立戰略伙伴關系。2013年中塞兩國簽署了關于深化戰略伙伴關系的聯合聲明。

經過當地時間6月18日上午在貝爾格萊德舉行的會談,兩國元首一致決定,將中塞關系提升為全面戰略伙伴關系,推動兩國關系再上新臺階。

“西進”和“東看”交匯

在塞爾維亞最后一天的訪問行程里,習近平在塞爾維亞總統尼科利奇和總理武契奇的陪同下,參觀了河鋼集團塞爾維亞斯梅代雷沃鋼廠。

成立于1913年的斯梅代雷沃鋼廠是當地知名的百年老廠,在高大廠房的外墻上寫下了巨大的標語——“塞爾維亞的驕傲”,足以顯示出這家鋼鐵廠在塞爾維亞經濟中非同尋常的地位。

但受到國際鋼材市場激烈競爭,以及管理不善等因素影響,早年在美資控股下的斯梅代雷沃鋼廠,近年來處于經營的虧損狀態。在習近平訪問前的兩個月,它被中國河鋼集團出資4600萬歐元(約合3.42億人民幣)收購,增添了企業員工的信心。

曾在斯梅代雷沃鋼廠工作過多年的塞爾維亞鋼鐵協會會長蘇莎認為,河鋼收購斯梅代雷沃鋼鐵廠,實現了互利共贏。對這一地區來說,這次收購是一個范例,中方企業技術先進,資金充裕;而塞爾維亞地理位置優越,鋼鐵生產經驗豐富,工人素質高,雙方合作可謂優勢互補。“斯梅代雷沃鋼鐵廠得以繼續生產,這對塞爾維亞經濟發展非常重要。同時,鋼鐵廠生產的產品能更容易進入歐盟市場。”

對于產能規模中國第一、世界第二的河鋼集團來說,通過“一帶一路”以及“16+1”合作機制進軍塞爾維亞鋼鐵市場,也有助于其拓展在歐洲的營銷網絡。

習近平此行除了參觀中國與中東歐國家的產能合作案例外,還在華沙和波蘭總統杜達共同迎接了統一品牌后的首列抵達波蘭的中歐班列。

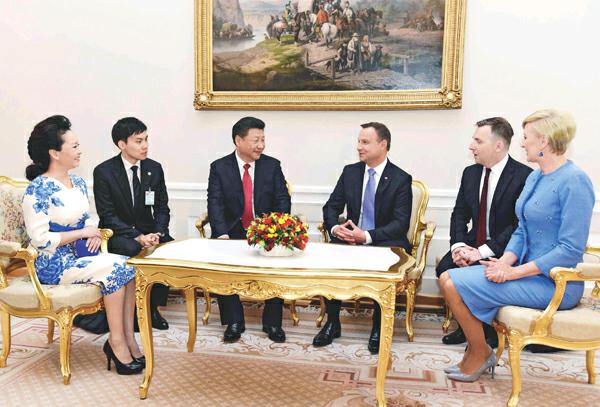

當地時間6月19日下午,習近平一行從塞爾維亞轉抵波蘭首都華沙。繼波蘭總統杜達于2015年11月訪華后,中國國家元首習近平成功實現回訪。這也是時隔12年,中國國家主席再次訪問波蘭。

從2011年3月19日起,目前中國已有16個城市陸續開通了去往德國杜伊斯堡、漢堡、西班牙馬德里、波蘭華沙等12個歐洲城市的集裝箱班列,鋪畫運行線路39條,累計開行超過1700列,推動了“一帶一路”沿線各國的貨物運輸。6月8日起,中國鐵路正式啟用中歐班列統一品牌。

2016年4月訪華期間,波蘭外長瓦什奇科夫斯基也曾在四川成都迎接一列從波蘭羅茲出發、滿載著41個集裝箱的蓉歐快鐵返程班列。

瓦什奇科夫斯基在接受《中國新聞周刊》采訪時表示,中國提出“一帶一路”理念,是促進國際經濟整合的非常重要一步,“波蘭對涉及互聯互通的項目特別感興趣,如建造新鐵路和升級現有鐵路,開發道路和海上連接項目,合作開發電信系統。”

“歐洲主要的交通走廊都在波蘭交匯,這里的貨物運輸四通八達。因此,貨物通過‘一帶一路運來這里將變得容易,并能轉運到歐洲大陸上最終的目的地。”瓦什奇科夫斯基也表達了波蘭推動“一帶一路”項目的強烈意愿。

繼2016年3月底訪問捷克后,習近平在不到90天后再次訪問塞爾維亞和波蘭兩個中東歐國家,足以顯示出這一地區對于推進“一帶一路”倡議的重要性。

“波蘭地處歐洲的正中心。假設拿一個圓規,在世界地圖上畫一個圓圈,把整個歐洲都包括進去的話,圓規的中心支點就在波蘭的羅茲市。”中國前駐波蘭大使孫玉璽告訴《中國新聞周刊》,“一帶一路”的起點在東北亞,西歐是終點,而中間的廣闊地帶都重要。

在外界看來,習近平今年先后出訪捷克、塞爾維亞和波蘭,已超出了雙邊范疇。

從中東歐地區的地理位置來看,捷克位于該地區的中心點。塞爾維亞在捷克南面,是巴爾干半島交通樞紐;波蘭是捷克北部鄰邦,毗鄰波羅的海。塞爾維亞-捷克-波蘭,三個國家恰似一條貫通中東歐的“主軸”。

“中國可以通過這條‘主軸,帶動同中東歐16國的合作。”中國社會科學院歐洲研究所研究員趙俊杰對《中國新聞周刊》說。

16個中東歐國家中,有11個是歐盟成員國,5個是申請加入歐盟的國家。中國與中東歐國家加強合作,有望促進中歐關系發展。

在中國積極推動落實“一帶一路”倡議的同時,中東歐國家也積極地“向東看”,對與中國加強聯系有著巨大現實需求。

“最早包容我們的是中東歐國家。他們以開闊的心胸接待了最早一批中國走出去的企業。”作為改革開放后最早走出去的民營企業家之一,清華大學經濟外交研究中心主任何茂春見證了中東歐國家在上世紀80年代給予中國改革開放的支持,他告訴《中國新聞周刊》,“他們最早來到中國,給了中國很多幫助,包括捷克、波蘭等國企業,是很早到中國來投資的。”

何茂春認為,塞爾維亞瀕臨地中海,波蘭瀕臨波羅的海,是21世紀海上絲綢之路和絲綢之路經濟帶上的重要節點。而這些國家的發展水平和中國相近,都是新興國家,面臨著工業、制造業全面升級,也面臨著經濟復蘇、調結構等共同任務,希望在物流設施建設、基礎設施建設、能源等方面找到共同解決問題的辦法。

波蘭作為亞投行在中東歐的唯一創始會員國,也在積極尋求來自亞投行的資金支持。“波蘭享受歐盟的援助資金是到2020年,之后就沒有了。從資金角度來講,波蘭會比較緊張,所以他們未雨綢繆,現在開始做這方面準備。”中國駐波蘭大使徐堅說,“他們積極向亞投行提供項目清單,由亞投行根據這個清單進行研究。”

在6月20日舉行的會談中,中波兩國元首達成多項重要共識,一致決定建立中波全面戰略伙伴關系,深化各領域務實合作,讓兩國民眾真正分享雙邊關系提升帶來的實惠。

推動貫通歐亞經濟大走廊

6月21日,習近平前往歐亞之行的第三站烏茲別克斯坦進行國事訪問。這是時隔三年后,他再次訪問烏茲別克斯坦,也是他連續四年出訪中亞。而作為最早一批響應“一帶一路”倡議的國家,烏茲別克斯坦已經取得一系列早期收獲。

在習近平訪問期間,兩國元首就新形勢下雙邊關系發展、共建絲綢之路經濟帶合作、重大國際和地區問題深入交換意見,商定一批新的重點合作項目,共同簽署并發表《中烏聯合聲明》。這將提升雙邊關系水平、深化政治互信、推進共建絲綢之路經濟帶合作。

中國國際問題研究院歐亞研究所所長、上合研究中心主任陳玉榮告訴《中國新聞周刊》,“絲綢之路經濟帶”倡議提出后就獲得中亞國家積極的回應。這是因為中亞國家對深化經濟領域合作、絲綢之路經濟帶有著共同的利益訴求。

“中亞都是內陸國家,需要一個向外聯通的暢通渠道。隨著‘一帶一路提出的‘五通,就包括大型基礎設施、交通基建領域的互聯互通。所以中國提出的‘一帶一路和中亞國家一拍即合。”陳玉榮說,包括烏茲別克斯坦在內的中亞國家,都期待推進交通、能源、通信等網絡建設。

國際產能合作也是中國和中亞國家的經濟合作的重點領域和亮點。其中,中國和哈薩克斯坦的產能合作最受矚目。截至2015年底,兩國已達成52個產能合作項目,總金額超過240億美元。

結束對烏茲別克斯坦的國事訪問后,習近平還于6月23日至24日出席在塔什干舉行的上合組織塔什干峰會。今年上合組織迎來成立15周年重要時刻,此次塔什干峰會也被外界視為上合組織“繼往開來、承上啟下”的一次會議,對上合組織發展歷程將產生重要而深遠的影響。

陳玉榮向《中國新聞周刊》表示,上合組織的重要職能是維護區域安全和促進經濟發展,安全議題和經濟議題也是此次峰會上的核心議題。

盡管上合組織成立15年來,通過成員國內部的合作,如軍事合作、信息合作和情報合作等,對三股勢力形成了有力的遏制和打擊,但陳玉榮認為,近年來受周邊局勢的影響,IS(“伊斯蘭國”)等中東恐怖組織對中亞地區的滲透,以及阿富汗形勢的變化,都使得上合組織所在的核心地區中亞的安全形勢復雜化。

在全球經濟不景氣,復蘇乏力和經濟下行壓力很大的背景下,中國提出“絲綢之路經濟帶”倡議,也給上合組織的經濟領域合作添加了新內容。

上合組織成員國哈薩克斯坦和觀察員國蒙古均于2014年分別提出“光明大道”“草原之路”計劃。當中均涉及基礎設施建設、吸引外資等內容,與“絲綢之路經濟帶”倡議高度契合。

在陳玉榮看來,哈薩克斯坦和蒙古都是內陸國家,均遇到交通發展的瓶頸。但在中國提出“一帶一路”后,他們所處的地緣優勢有望得以發揮,成為連接亞洲、歐洲的樞紐。

在峰會期間,中國、蒙古和俄羅斯三國首腦舉行了第三次元首會晤,并對中蒙俄經濟走廊建設這一核心問題進行了探討。三國未來有望在交通、能源、制造業、產能合作上尋求新的合作。

“上合組織里的國家都是在中國提出的‘一帶一路沿線上,在中亞、西亞經濟大通道上,也在歐亞經濟大走廊的關鍵節點上。所以探討如何發揮上合組織的平臺作用,推進‘絲綢之路經濟帶的建設,與歐亞經濟聯盟的對接,是各國關心的核心問題。”陳玉榮告訴《中國新聞周刊》。