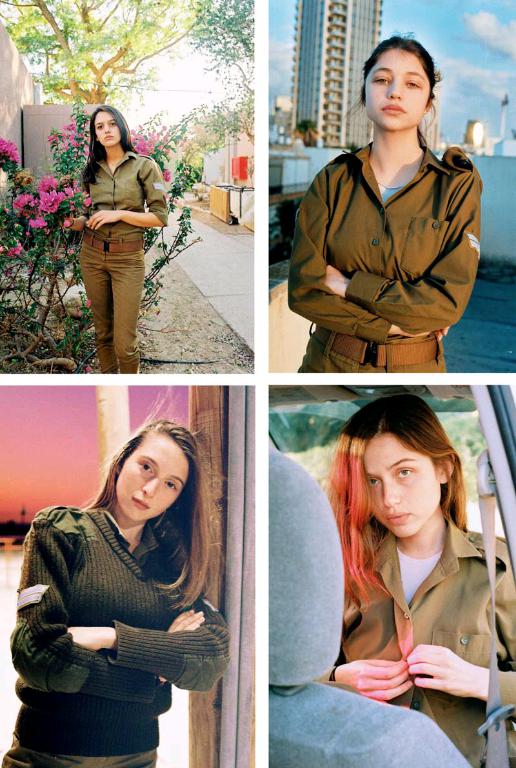

以色列女兵溫婉而堅(jiān)決的抵抗

小葵

在中東地區(qū),以色列女兵是一個(gè)極具象征意味的符號(hào)。它,而不是她們,代表著小國(guó)寡民時(shí)代時(shí)刻保持警覺的危機(jī)意識(shí),也代表著一種委婉卻決不妥協(xié)的驕傲態(tài)度。

在媒體宣傳中,以色列女兵的存在本身,對(duì)國(guó)家形象而言意義非凡。然而同時(shí),她們卻在以獨(dú)有的方式消解著“它”的堅(jiān)硬外殼。

“我稱之為‘女性特質(zhì)。”瑪雅·托萊達(dá)諾說(shuō)。

和所有以色列女性一樣,瑪雅也曾服過(guò)兩年兵役,準(zhǔn)確地說(shuō)是“18歲和19歲,青春中最寶貴的兩年”。如今回顧起來(lái),“隱隱地有種被侵犯的感覺,甚至覺得有些荒謬。就好像你的生命被無(wú)端閑置了兩年,要靠彼此的幫助才能順利挺過(guò)去。”

以色列是全世界唯一一個(gè)強(qiáng)制女性服兵役的國(guó)家。1959年,以色列頒布的《兵役法》規(guī)定,除了已婚的和有犯罪前科的人以及宗教界人士外,凡年滿18歲的女子,均需加入國(guó)防軍服役兩年,期滿后轉(zhuǎn)入預(yù)備役。

然而,瑪雅所說(shuō)的艱難,卻并非指的是枯燥的軍事訓(xùn)練。事實(shí)上,受過(guò)高等教育的新一代以色列女兵通常只需要在入伍的頭兩個(gè)星期接受最基本的訓(xùn)練,之后,便會(huì)被分配到各自適合的崗位上去。

崗位的設(shè)定可謂寬泛,從社區(qū)服務(wù)到女警,從教師到電影制片人……大街上,隨處可見身著戎裝、背挎鋼槍的女兵們。“她們就像普通白領(lǐng)一樣,結(jié)束一天的工作后,下班回家。”

建國(guó)前的猶太復(fù)國(guó)主義組織哈加納,及獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)期間,以色列國(guó)防軍中的女性出現(xiàn)過(guò)許多“狠”角色,無(wú)論是進(jìn)出加沙地帶和西岸城市,還是駕駛戰(zhàn)斗機(jī)掠過(guò)敵空,以色列女兵都不在話下。

然而,一旦和平降臨,首先解甲歸田的還是女兵。“我們的選擇并不多。” 曾任以軍性別事務(wù)副顧問(wèn)的莉茉·莎芙塔伊在接受《以色列時(shí)報(bào)》采訪時(shí)說(shuō)。如同當(dāng)年叱咤風(fēng)云的女兵被安排到了秘書、行政崗位一樣,現(xiàn)如今,隨著以色列男性士兵的服役時(shí)長(zhǎng)從三年縮減至兩年零八個(gè)月,女兵,作為一種“更開放、更多元”的補(bǔ)充機(jī)制,被重新提上日程。

“總而言之,放下或重拾武器,都源自同樣的理由——絕望感。” 莉茉·莎芙塔伊說(shuō)。

這種“絕望感”困擾著那些真正想要有所作為的年輕女性們。“如果非要說(shuō)上什么政治訴求,那么我希望能夠?qū)Ψ纯拱屠账固拐碱I(lǐng)做出一些貢獻(xiàn),但我所做的工作跟巴勒斯坦一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有,就算發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng),也幾乎沒(méi)有女兵能插得上手。”瑪雅對(duì)《中國(guó)新聞周刊》說(shuō)。許多年后,瑪雅透過(guò)鏡頭表達(dá)了這種不滿,她把女兵的倩影安排在了占領(lǐng)區(qū)的背景之前,以此表達(dá)對(duì)兵役制度的嘲諷。

2000年,以色列安全法修正案通過(guò),其中明確寫道:“任何適齡入伍的女性均享有同男性相同的、擔(dān)任任何軍隊(duì)職務(wù)的權(quán)利。”樂(lè)觀地說(shuō),到如今已有92%的以軍職位對(duì)女兵開放。不幸的是,那8%才是軍中晉升的關(guān)鍵。

所以,一部分“想要體驗(yàn)非凡兵役生活”的少女在努力證明自己不遜于男子,而另一部分“擔(dān)心失去女人味”的少女則在小心翼翼地挑選能勾勒出腰線的制服。

相同的是,二者最終都會(huì)告別這段軍旅歲月。只不過(guò),前者是在各項(xiàng)訓(xùn)練均脫穎而出后,因無(wú)法抬起受傷士兵的擔(dān)架長(zhǎng)跑50公里而無(wú)奈選擇離開,后者則要坦然許多。

瑪雅選擇了去記錄后一種少女的困頓和迷惘,“在某種程度上,這是一種對(duì)暴力的消極抵抗。無(wú)論暴力以怎樣的方式體現(xiàn)。”瑪雅說(shuō)。