全國總工會來了個農民工副主席

徐天

出身自農民工的巨曉林,通過近三十年的努力,經歷了中國社會發展的跌宕變遷,遇到了種種機緣,成為了全國總工會兼職副主席。

多年未見的工友舉起斟滿酒的杯子,“巨主席,來。”

54歲的巨曉林立刻應了一聲,樂呵呵地捧起一杯白開水,喝了一口。

放下杯子,巨曉林吸了一口氣,雙手在大腿上來回摩挲,看著有點局促,一會兒才重新拿起筷子,不斷夾面前的生西紅柿和生黃瓜,就著醬,一口接一口地吃。

餐桌上的人天南海北地聊著,巨曉林很少說話,只是聽著。很快有人把話題轉到巨曉林的身上:“可真沒想到,你成了巨主席了。”巨曉林仍是笑,手又在腿上來回摩挲。

他不喝酒,因此也幾乎不敬酒。他很少旋轉餐桌的轉盤,總是只吃轉到他面前的這一盤菜。

寡言的巨曉林,是這群人里最不起眼的那一個,不抽煙、不喝酒、很少參加工友打牙祭的飯局。但他又最特殊,他把作為勞動者可以得的獎幾乎拿了一個遍。今年1月17日,出身農民工的巨曉林,成為全國總工會兼職副主席。

這是他進入中鐵電氣化局工作的第29年。他改掉了一口陜西腔,學會了西裝革履,獨自接受30個記者的群訪,完全不怯場。

人生中最好的一次機會

巨曉林常常想起自己離開家的那一天。

1987年的2月,巨曉林背著舊被子,踩著雪往村外走。他似乎還沒有太多的鄉愁,想到擺在眼前的機會,他覺得是25年人生中最好的一次。

巨曉林出生于陜西省寶雞市岐山縣祝家莊鎮杜城村。家中窮困,七個兄弟姐妹往往填不飽肚子。1979年,他高考落榜,父母實在拿不出錢讓他復讀,巨曉林的打工生涯也就始于那一年。

他在建筑工地篩沙子,實誠的他老老實實上工,往往半天就干完其他工人一天的活,但并不受待見。他也學習過刷油漆,沒多久就發現自己油漆過敏。后來,生產大隊成立了電影放映隊,喜歡看電影的巨曉林成了放映員,這才有了一份穩定的工作。

放映電影是一個掙錢的行當。他借款將近2000元,買了一臺電影放映機。靠賣電影票的錢,一年之后,這筆欠債被還清。放電影的第三年,巨曉林給家里買了一臺12寸的黑白電視機。

但也正是慢慢普及的電視機,使得農村的電影放映沒了生意。就在巨曉林猶豫著是否要轉行的當口,一個機會來了。

1987年春節,巨曉林的姐夫以及鄰居都帶回消息,他們倆所在的鐵道部電氣化工程局一處打算招收一批合同工,期限三年。這次招工是內部推薦的形式,由單位正式工推薦,每人最多只能推薦一個人,被推薦人如果出了問題,由這名正式工負責。

鄰居把推薦的機會給了他。

巨曉林覺得,在大型國有企業打工,遠比在建筑工地篩沙子、刷油漆靠譜。他立刻答應了。

巨曉林當時并不知道,電氣化局里的陜西人特別多。

中國修建的第一條電氣化鐵路,南至四川成都,北至陜西寶雞,也就是巨曉林的家鄉。沿途靠天吃飯的農民們,改變了世代相傳的生活方式,加入了中國鐵路電氣化的隊伍。

寶成鐵路的電氣化,實現于1975年。巨曉林的村莊,以及岐山縣、寶雞市,都有數不清的人進入了鐵道部電氣化工程局。

12年后,巨曉林也走出了村口,一路向南,加入了這支電氣化隊伍。但不同的是,他沒有編制,是合同工,或者用當時剛剛發明的一個新詞來形容,他是“農民工”。

巨曉林把此作為自己“人生中最好的一次機會”。

巨曉林成為了電氣化局一處三段二隊二班的一名接觸網工人。他對這份全新的工作充滿期待,以至于過了29年,他依然記得開工的日子:1987年3月1日。

工班里的紅人

1.60米,巨曉林沒有想到,自己的身高再次制約了自己。

和他同分到一個班的有四名新工,大家一起認師傅。最矮的巨曉林,直到最后一刻才被人挑走。

在工地上,個子越高、塊頭越大,干活兒也越有優勢,尤其是接觸網這樣需要高空作業的活。接觸網有一個附件,墜砣桿,工人要站在2到3米的支柱上,探出身體,把吊在滑輪上、重達50斤的墜砣接過來,雙手持平,對準槽道,推到墜砣桿上。墜砣桿距離支柱80厘米,對于身高1.60米的巨曉林來說,這個動作顯然是困難的。

這不是巨曉林第一次因為身高而發愁了。

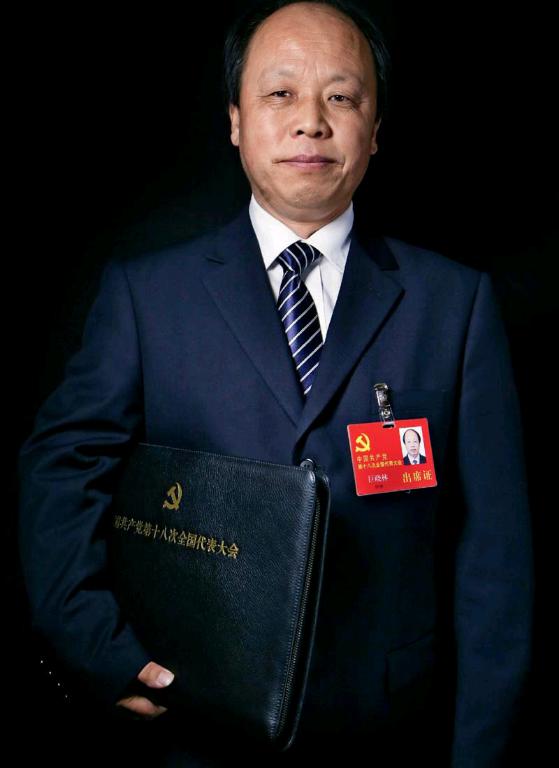

巨曉林(2012年11月)。

高考落榜之后,巨曉林曾報名參軍,因為身高被拒之門外。他又瘦又小,努力增重,也不過110斤。而多年之后,他再次因為個子矮和力氣小,成為工友口中不愿意搭檔的那個人。

巨曉林有記日記的習慣,自高考之后,常常隨手寫些東西。他深知自己的劣勢,開始借助“爛筆頭”。“我是沒力氣,但是我特別勤快。”巨曉林如是說。

父親愛畫畫,巨曉林從小耳濡目染,也常勾勾畫畫。到了工地以后,他把記不太清楚的接觸網的零部件都畫下來,反復記憶。小組長每天布置一個活給他,他就把施工標準記在本子上。晚上收工后,默讀幾遍記住。后來,工友偶爾在工地上問,這個拉線多長,巨曉林就能直接報出數字。

他的努力很快被別人發現。

那時,幾個年輕的工友們住在外屋,晚上九點統一熄燈。里屋住了三個有經驗的師傅,單獨有一盞燈。副工長把其中一個師傅調出來住在外屋,讓巨曉林去了里屋。

當然有人說閑話,但好在人心淳善。大家多來自農村,學歷相仿,巨曉林沒有因為合同工的身份受區別對待。而他也慢慢熟悉了自己手頭的工作、接觸網的零部件,與身高1.8米的師傅被別人稱為“魔鬼搭檔”——因為他們一個用心,一個有力。

1989年的一天,巨曉林所在的班組在這條鐵路上架線。架線,就是每到一個懸掛點,都要有人扛著電線爬到桿子上,放進滑輪槽里。電線長50米,重300斤,任是誰都打心眼里犯怵。而巨曉林和另外三個工友往往是要爬上桿子架線的人,“我們誰都不想上去裝這個。”

這天下著雨,巨曉林留在工地照看工具和器材。他望著桿子想,到底怎么能省點力氣呢?他想起之前物理課上學習過的滑輪組。人站在地面上,用兩組滑輪以及一個鐵絲環拉線,把事先套好滑輪槽的線拉上來。

他試了試,方法可行,還省力氣。原本需要4個人輪流干的活,3個人就可以干好。其他班聽說了,紛紛來瞧,是什么方法讓這個只有22個人的班,比其他28個人的班干活還快。副工長很高興,請全班組吃棒冰,特意給巨曉林兩根,獎勵他的這個小發明。

巨曉林來了勁,迷戀上了工藝改進。

他常在自己的本子上寫寫畫畫,副工長干脆允許他擁有了一盞自己的小臺燈,不規定熄燈時間,他也不必早起點名。

1998年,在哈大鐵路電氣化改造工程建設中,巨曉林發明了“下部固定繩臨時懸吊法”,提高工效兩倍以上,在全線推廣;2006年,遷曹鐵路施工,他研究出了“正線任意取點平移法”,在還沒鋪好鋼軌的情況下,就能確定接觸網桿位置開始施工。

不愛抽煙喝酒、幾乎不參加工友飯局的巨曉林,成了工班里的“紅人”。大家愿意跟他搭班,因為巨曉林總愿意琢磨更省勁省時的方法。遇到操作層面的困難,大家也愿意去找他:“巨師傅,這個怎么做?”

另一個讓工友印象深刻的,是巨曉林的節儉。現任中鐵電氣化局一公司紀委副書記的杜志波,在上世紀90年代末是巨曉林的徒弟。他告訴《中國新聞周刊》,因為從小家窮,巨曉林很少花錢。穿衣就那一身工作服,吃飯也總在食堂,一年到頭,大家互相看攢了多少錢,巨曉林總是攢得最多的。

工友趙榮有至今都有些不能理解這樣的巨曉林。和他一樣家貧的工友不是沒有,但巨曉林是他碰到過最節省的那一個。“不抽煙、不喝酒、不下館子,還不愛花錢,我說他的生活太苦了。”

巨曉林卻覺得自己不苦。除了寫日記,他喜歡練字、畫漫畫。

他不是干活兒最好的,也不是升遷最快的。他常常在日記本上寫格言。比如:“干得好,才能受尊重。”“有本事,就有地位。”

樹立了一個典型

度過默默無聞的20年后,改變始于2006年。

5月的一天,剛剛成為網六段四隊一班班組技術員的巨曉林,在遷曹線菱角山車站的工地干活。網六段新任段長李紅江帶隊來這里檢查工作。

巨曉林在桿子下接地線,一抬頭,發現李紅江正在看著他。現在任中鐵電氣化局一公司黨委副書記的李紅江向《中國新聞周刊》回憶,當時,接觸網專業科班出身的他,發現這個工人接地線的方法和別人不一樣。

巨曉林告訴他,這是自己發明的一種方法。李紅江有些好奇,又問他,是否還有別的什么創新方法。巨曉林簡單說了說自己這些年的創新方法,李紅江被勾起了興趣,讓他把所有方法整理出來。

隔了幾天,時任網六段辦公室主任的杜志波來找巨曉林。他曾是巨曉林的徒弟,最清楚師傅迷戀技術的那股勁兒。李紅江派他來摸底,看看巨曉林到底有多少項技術革新。

巨曉林捧來這些年記錄的本子,七十多本,有的已經泛著黃、卷著邊,有的是畫圖,有的是文字,涂涂抹抹。隔了一天,杜志波再來找巨曉林時,帶來了一沓十六開的稿紙。

“我跟他說,把這些方法都總結出來,謄寫在稿紙上。”杜志波向《中國新聞周刊》回憶。

于是,每天下工后,巨曉林就坐在床上,趴在乒乓球桌上整理筆記。42天后,他整理了40個創新方法,起名《接觸網施工好經驗好方法》,交給了網六段。

當年年末,巨曉林被網六段評為經濟創新個人標兵。在此之前,雖然他常常創新,但從未獲得過這個榮譽。

2007年,巨曉林整理的筆記被工程部返回給他本人。這份手稿用陜西方言寫就,只有巨曉林自己能看懂。工程部希望他重新整理,使之書面化。

從1997年到2007年,在巨曉林默默無聞的這些年頭里,中國鐵路進行了六次大提速。最后一次,是2007年4月18日零時,除了提速之后,還新增了“D”字頭的動車組城際快車。

而對中鐵電氣化局來說,2007年,它的新簽合同額、營業額均首次突破一百億。與此同時,農民工隊伍也因此時大力發展的城市地鐵而流動性增加,為了穩定隊伍,電氣化局集團公司希望能立一個榜樣。

在此期間,電氣化局一公司的副總經理到網六段調研,李紅江向他匯報了巨曉林的情況,副總經理認真看了經過修改的手稿,和項目部商量之后,要求巨曉林補上操作圖,之后可出版。

2007年在兩次修改中很快過去。這年年末,巨曉林再次獲得“經濟技術創新標兵”的稱號。另外,作為技術型農民工,進入一公司領導的視野之后,巨曉林得到力推,成為中鐵電氣化局的“十大先進典型”。

2008年,接到把這本書整理為電子版的任務時,巨曉林意識到,這本書真的要出版了。

巨曉林是電腦盲,全靠著趙榮有幫忙。這年7月,巨曉林的工作筆記變成了電子版。愛看書的他知道,每本書都有前言,他也決定寫一篇前言。他在前言里說,出這本書,是他“二十年來一直苦苦追尋的夢”。

這本署名“巨曉林編”的《接觸網施工經驗方法》,由電氣化局集團公司內部印刷出版,成稿十萬字,印數1000冊,每個班長都拿到了一本。

后來,有專家評價,這本書填補了國內鐵路接觸網工實做技能培訓教材的空白。

改寫施工教科書的農民工

書稿完成后,時任電氣化局一公司工會副主席張世永到遷曹線拜訪巨曉林,并據此寫出了一篇長篇通訊,發表在2008年8月的《勞動午報》上。

當年9月,巨曉林入黨。隨后,北京市總工會評選“知識型職工先進個人”,巨曉林似乎沒有什么爭議地當選了。

北京市的獎,看起來榮譽已經很高了,身為農民工的巨曉林沒敢繼續往下想。

2009年初,電氣化集團一公司黨委作出了開展向巨曉林學習活動的決定,并獎勵他3500元錢。巨曉林從來沒有拿過這么多獎金,他買了一臺筆記本電腦,拜同班組的一個年輕人為師傅,從零學起。

同樣是2009年年初,一公司要求巨曉林填寫“全國五一勞動獎章”申請表。當年4月底,全國總工會公布評選結果,巨曉林入選了。

《工人日報》在頭版頭條以《改寫施工教科書的農民工》為題,發表長篇通訊,報道了巨曉林的事跡。報道中說,這22年來,巨曉林研發和革新工藝工法43項,創造經濟效益600多萬元。

2009年9月,建國六十周年前夕,北京市建筑工會準備舉辦“慶祝建國六十周年北京建筑職工建設祖國事跡報告會”,請包括巨曉林在內的六人作報告。

巨曉林的講演稿由張世永執筆,怕他背不下來,講稿從15頁刪到了12頁。

他默默無聞多年,習慣了沉默寡言,忽然要讓他在24家建筑企業的領導和300余名職工代表面前發言,他緊張得不知怎么是好,只好吃喝拉撒都不離背稿子。

他被教導如何在臺上走路、微笑、鞠躬、坐下,而這些還不是最難的。最難的是,直到此時,巨曉林仍和最初離開秦嶺時一樣,滿口陜西方言。

張世永帶著巨曉林練了一個月,一個字一個字地糾正他的發音,直到演講那天,巨曉林以一口帶著陜西口音的普通話過了關。

這一年,巨曉林成為一公司的職工代表,參加公司職代會,并在此之后,成為單位“先進工作者”專業戶。

工友們猜測,得了全國總工會的獎,又在北京市里頭作了演講,巨曉林應該會升遷了,做官了。沒想到,巨曉林仍然在工班里做技術員。

“做技術員的時候,如果工長不在,技術員要負責整個小組的工作。我在這個時候發現,我不擅長做工長。每個人有每個人的特長,做工長,要學會管理,要摸清每個人的特長,讓他們發揮出來。這個能力,我還是差了一點。我覺得自己就是在琢磨技術的時候,能發揮自己的特點。”巨曉林這樣告訴《中國新聞周刊》。

巨曉林已經成了一公司的名人,他待遇提升,和副工長住在一起,工資倒和過去差不多,每個月3000元左右。

穿上西服走進了人民大會堂

2010年發生的故事,看起來頗有些機緣巧合。

2010年6月1日,在位于河北省唐山市境內的遷曹鐵路曹妃甸南站,巨曉林在施工作業。

這年3月,巨曉林作為農民工代表參加了中國中鐵的職代會。一個月后,北京市政府授予他“北京市勞動模范”稱號。巨曉林的名字從鐵路系統傳播到了北京市。

一名新華社記者將巨曉林的故事寫在了《國內動態清樣》上,直達中南海。2010年5月,一位中央政治局常委在這份清樣上批示,巨曉林是“農民工的楷模,應大力宣傳他的事跡”。

彼時,富士康集團出現了多起跳樓事件,至2010年5月25日,尚不到半年,已有11起,均是農民工。

對于中央領導的批示,中宣部立刻做了落實,將巨曉林確定為全國重大典型進行宣傳。5月31日,包括新華社、中央電視臺、人民日報等在內的多家中央媒體,到中鐵電氣化局集團公司進行集體采訪,新華社連續4天、采編了7篇與他相關的稿件,《新聞聯播》《焦點訪談》都給巨曉林做了專題節目。

這一次的大規模宣傳結束后,巨曉林回到工友身邊,進入正在修建的京滬高鐵現場。一位領導告訴巨曉林,希望巨曉林能寫一本有關高鐵施工方面的書。網六段特意挑出六個人,成立了以他為核心的“巨曉林QC攻關小組”,專門研發創新。半年后,他們在寶雞開了第一個發布會,公布研發成果。

2010年年末,人社部發出表彰決定,表彰全國“第十屆中華技能大獎”獲得者,作為農民工代表的巨曉林名列其中。這是一個極有含金量的獎項,那一年得獎人數只有20人,當年的頒獎人是時任中央政治局委員、國務院副總理的張德江,頒獎地點在中南海。

電氣化局一公司向人社部申請之后,為之成立了“巨曉林技能大師工作室”,人員和QC攻關小組有些重合。

在這一輪宣傳和表彰之中,一位國資委的領導得知他的經歷后,親自要求給巨曉林解決“工人”編制。成為工人之后,巨曉林評上了高級技工,可以拿一些補貼,每個月的工資漲到了六千余元。

同時,巨曉林寫出了第二本書:《接觸網施工經驗和方法2》。這本書的內容和高鐵無關,記錄的仍是普快接觸網的40個方法,于2012年發到電氣化集團的工友手中。

2012年,十八大召開之年。“七一”之前,巨曉林成為被中組部表彰的100名“全國創先爭優優秀共產黨員”之一。

這一年,中組部頻繁出現在他的生活之中。中組部去他的單位調查他的情況,與他的領導、同事座談。2012年7月3日,在北京市第十一次黨代會上,巨曉林被推選為十八大代表。此時,距離巨曉林2008年9月入黨,剛過去4年。

一公司為巨曉林做了一番“形象改變”。他們給他添置了襯衫、領帶、西裝、皮鞋。這是巨曉林第一次西裝革履,穿慣了藍色工服的他,打著紅白條紋領帶、身著黑色西服,走進了人民大會堂。

相比其他代表,他已經是媒體界的老熟人了。中宣部安排他出席了一次中外記者招待會,接受采訪。他比從前熟練了不少,只是仍然未改他的陜西鄉音。

2014年11月,巨曉林成為北京市人大代表。2015年初,他被增補為第十二屆全國人大代表。

作為人大代表,巨曉林從北京市走到了全國;作為黨代表,巨曉林參加了中共十八大;而作為勞動者,巨曉林在2015年成為2064人之一,被評為全國勞模。

這恐怕是作為勞動者能得到的最高榮譽了。五年評一次的全國勞模,在當時有一條不成文的標準,必須獲得過兩個部級及以上部門的表彰。

巨曉林得過五一勞動獎章、北京市勞模、中華技能大獎、全國創先爭優優秀共產黨員,均由部級單位頒發,符合這條標準。

巨師傅成為了副主席

巨曉林做過一個計算,2015年,他參加了140多場活動。如果以參加每個活動及交通時間需要兩天來計算,留給巨曉林待在工地的日子,只有80天。

他是北京市人大代表,在每年的年末都要參加北京市兩會。從頭一年的12月到第二年的春節前夕,他一般都在北京兩會和之后林林總總的會議中度過。他會在春節回陜西老家,但往往待不了太久,2月底要回北京準備參加全國兩會。兩會之后還有相關的會議,時間一晃就到了4月。五一勞動節前,他作為農民工、工人代表以及勞模,常常會參加各種相關會議。五一之后才能空閑一些。

他每年6月都會請假回老家,幫妻子打麥子。長的時候能待十天,短的話幾天就走。“七一”前,他作為共產黨員代表往往還要出席一些活動,之后才能松口氣。

既定的會議告一段落后,他還要履行北京市人大代表和全國人大代表的職責。作為北京市人大代表,他成為了北京市法院的監督員,需要給市法院提意見和建議。他和豐臺區長辛店街道建立了對口聯系,街道的新工作,總會聽取他的意見和建議。作為全國人大代表,他需要參加北京團的活動。比如2015年9月,他隨團去冬奧會的承辦地張家口調研,討論建議。

每年年末、第二年年初,巨曉林作為共產黨員代表、十八大代表,還要兩次參與給總理工作報告草案提意見的會議。

除此之外,還有一些額外的活動。

比如十八大后,作為十八大精神宣講團成員之一,巨曉林宣講了一個多月。2015年,他觀看了9·3大閱兵。

巨曉林仍然和過去沒有太多的差別,他不愿拋頭露面,在各種會議上,更愿意傾聽,而不是主動發言。參加的會議多了,巨曉林也聽過許多人的發言,有的人激進,說話考慮不周,常常被其他人批駁。這種情況從來沒有發生在巨曉林身上,他總是樂呵呵地平和地發言。

回到單位,他總會去一公司工會主席李華的辦公室坐一坐。李華告訴《中國新聞周刊》,因為要參加各種會議,巨曉林常常捧著本子四處調研。有時候在某個會上發了言,他會回來向李華轉述,問問他,自己是否有說錯的地方。

但如果有人仔細觀察他,仍然能看出他的改變。

無論多晚,他每天都看新聞。《中國新聞周刊》采訪期間,蔡英文剛剛就職,巨曉林談起此事,“九二共識”“和平統一”這樣的詞匯,不斷被他提起。

2014年,他完成了自己的第三本書,如領導所期待的那樣,他寫了40個在京滬高鐵、合福高鐵工地里總結的接觸網施工經驗和方法。

被評為國家技能大師之后,巨曉林在工地擁有了單獨的宿舍和辦公桌。在位于北京的一公司的宿舍里,巨曉林也擁有了一間有電視和床的單間。

回工地時,巨曉林和以往沒什么區別,幾乎不提在外面見到的人、得到的榮譽。趙榮有也是在媒體頻繁來訪時,才得知巨曉林得的獎。

工友們開玩笑說,巨曉林把各種身份能得的獎都得了個遍,拿了“大滿貫”,應該是到此為止了。巨曉林仍是樂呵呵地笑著,并不說話。

但超乎巨曉林以及一路扶持他的領導們的想象,新的榮譽到來了。

2015年11月,作為中央群團改革的試點,全國總工會推出了《全國總工會改革試點方案》,這份方案提出,為了提高領導機構中職工代表比例,在本屆全總領導班子中,將增設農民工兼職副主席和掛職書記處書記。

巨曉林作為農民工代表,填了政審表。不僅他、工友,還是單位領導,都沒有報什么希望,有人告訴巨曉林,就是一份政審表而已,上面讓填就填吧,這么多農民工,這么多候選人,肯定輪不著他。

中組部再次來到中鐵電氣化局以及一公司,進行考察。這次考察十分嚴格,和巨曉林共事過的人都被一一找去單獨談話。

2016年1月17日,全國總工會十六屆四次執委會,選舉巨曉林為農民工副主席。

有人給巨曉林打來電話求證消息真偽,一直問他:“聽說你當了全國總工會副主席了。真選上了?別騙我啊。”

巨曉林也很意外。

作為農民工兼職副主席,巨曉林每兩個月去全國總工會開一次會,和其他兼職副主席共用一個辦公室,辦公室內會放一些重要文件,讓他們定期去查看、學習。有農民工不斷給全總寄信,指明要巨曉林收。巨曉林隔一陣就會去捧回一沓信來,有的問題他能解答,就直接解答,他覺得無法回復的,就酌情上報全總。

他沒有秘書、沒有司機,不享受副部級待遇。工資、獎金仍由中鐵電氣化局一公司發放,和過去一樣,還是六千余元。

和過去不一樣的是,他需出席的會議、社會活動多了不少。剛當上全總兼職副主席時,他參加了單位臨時組織的傳達精神會議,回老家過年的車票一改再改,最后坐著硬座回了家。他怕自己在火車上被認出來,特意買了一頂鴨舌帽,一路戴回家。

他的名字在中鐵電氣化局的各個工地里傳開。比如,職工技術比武勞動競賽“曉林杯”、職工優秀技術創新成果“曉林獎”,工地普遍設立的“曉林精神文化墻”。

他的故事也早已傳遍了村子,回家后也幾乎一天都沒閑著。

外出打工的人都來巨家,向他請教或反映問題。有的人遭遇了雇主的工資拖欠,有的人沒有交養老保險。他一一回答,后來實在忙不過來,讓兒子公布了自家的上網賬號和密碼,讓老鄉們自行上網查詢,實在查不到,他再解答。

事實上,巨曉林對工會系統的了解,也是從近幾年才開始的。

他被全國總工會頒發了五一勞動獎章后,成為職工代表,之后成為單位工會代表,這才逐漸了解了工會和農民工權益。

他發現村里多數外出打工的人都沒有繳納養老保險,于是在村內作了調查,寫成人大代表議案,在全國兩會時提交上去。

2016年5月下旬,接受《中國新聞周刊》采訪時,他正在石濟鐵路設在河北衡水的中心料庫里。

他比以往更忙了,時間零碎。他掰指算了算,從過完年到現在,他在料庫里待了不到30天。

他說自己已經習慣了這樣的生活,就像有人叫他“巨主席”,他也能反應過來,這是對自己的稱呼。單位告訴他,以前做接觸網工,是給單位、國家做貢獻,現在換了一種身份,是以另一種方式做貢獻。

電氣化局一公司黨委書記安智勇告訴《中國新聞周刊》:“如果不是巨曉林,可能還有張曉林、王曉林,這是我們企業對合同工培養的結果。”

對巨曉林來說,他還是更喜歡別人叫他“巨師傅”。他抽空做了幾個方便工友干活的工具,希望能寫一本中心料庫的預配工藝標準,推廣到其他料庫。“好久沒見他們了,等過一陣,我們就能在一塊了,到時候我就把這些工具給他們。”

巨曉林的QQ名字叫“老好人”。這個名字是同樣在中鐵電氣化局一公司工作的女兒替他起的。

老好人,并非最常見的那個解釋,女兒說,“老”是方言,意思是好多。老好人,就是好多好人。“父親能走到今天,不僅靠他自己,還要靠好多人的幫助。”