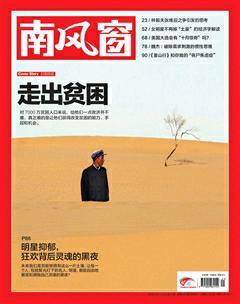

走出貧困

我國扶貧開發已進入“啃硬骨頭、攻堅拔寨”的沖刺期。到2020年全面建成小康社會,讓7000萬的貧困人口脫貧是應有之義。各級黨委和政府都把扶貧當成重大政治任務來抓。它同時也是全社會的責任。

遙想中華民族曾經的積貧積弱,以及現在黨和國家對消滅貧困的政治、社會動員,我們感佩不已。貧困是最尖銳,也最難解決的社會問題之一,它常常阻礙一個社會結構自我提升。解決貧困問題,乃是一舉改變幾千年來我們這個社會的生存條件,為中華民族偉大復興打下堅實的基礎。

貧困的原因很復雜。消滅貧困,既需要高度的政治責任,領會中央精神,同時也需要在實踐中進行思考和摸索,煥發扶貧的創造性和活力。扶貧的指導思想、制度建設、監督機制、執行實踐、多維思考,是扶貧取得重要成果并維持、提高的重要保證。

我們需要注意的是,貧困同時是一個經濟問題、政治問題、社會問題。它在既定的社會結構中,具有一種“社會剝奪”和“自我剝奪”的特征,既會自我傳遞,又會產生值得重視的社會后果。所以,不能僅僅就貧困看貧困,而應看到貧困人口在心理上的變化,以及整個社會和貧困人口是一種什么樣的社會關系。我們必須結束貧困的“社會剝奪”和“自我剝奪”的邏輯。

貧困既是一個問題,扶貧過程也會產生一些社會問題,這一點尚沒有引起重視。但它是存在的,基層的情況千差萬別,扶貧時對政策的一些執行,都需要調整當地的利益結構和社會關系,某種程度上,我們是在同時解決貧困問題以及因解決這個問題所產生的其他問題。

最終影響到扶貧和扶貧效果的其實是一些非收入因素,正是這些因素導致了貧困人口缺乏改變貧困的能力、手段和機會。消滅貧困并不僅僅是消滅貧困的狀態,而是要消除它的土壤,它產生的邏輯,導致它產生和累積的制度及社會因素。對很多貧困人口來說,幫他們一點并不難,難在要讓他們在既定制度和社會環境中獲得真正的能力提升,并通過改變自己在制度和市場中的地位來改變自身的經濟狀況。

習近平總書記今年8月在青海調研時指出,要堅持精準扶貧,精準脫貧,切實做到脫真貧,真脫貧。改變貧困,消除貧困,我們已經準備好了迎接這個巨大的挑戰。