流動的藝術徐子印的潑彩瓷畫

文/廖金林

流動的藝術徐子印的潑彩瓷畫

文/廖金林

《蒼山靜倚天》

Xu Ziyin was born at Yugan, Jiangxi Province on Jan. 1st ,1940. He graduated from Jingdezhen Ceramic Institute in 1961. He used to be an editor of fine art of the magazine titled 《China Ceramics》 and accumulated rich artistic nutrition. He has engaged in the research of ceramic art and the creation of ceramic works in the former China Ceramic Research Institute of Light Industry for nearly 50 years, explored and created the new technique and new painting method of color splash for ceramic landscape paintings. He is a great master of ceramic design art of China, a painter of the contemporary Chinese ceramic landscape-painting, a winner of the “Chinese Arts and Crafts Lifetime Achievement Prize”issued by China National Light Industry Council and China Ceramics Industrial Association. His works focused on the performance of natural texture together with ink charm effect, showing new intelligence and life of nature and having artistic appeal.

“古有潑墨,今有潑彩”是書畫鑒定家謝稚柳在贊賞張大千晚年的潑墨創作中提到的,謝氏更是在《張大千的藝術》中盛贊其以潑墨潑彩的表現形式,為山水做寫實的發抒,是令人驚艷的藝術創造。發展到當下,“潑彩”這一自成一格的國畫表現形式也不再局限于紙質媒介,而是被借鑒到包括瓷畫在內的廣闊領域。談及瓷畫創作,徐子印是一位不得不提的潑彩藝術探究者,他能文善藝,博古通今,是一位不折不扣的潑彩瓷畫藝術達人。

徐子印,中國陶瓷設計藝術大師,當代中國陶瓷山水畫家,榮獲中國輕工業聯合會、中國陶瓷工業協會授予的“中國陶瓷藝術終身成就獎”稱號。1940年元旦生于江西省余干縣,1961年畢業于景德鎮陶瓷學院,在中國輕工業陶瓷研究所從事陶瓷藝術創作研究50余年,曾任《中國陶瓷》美術編審,積累了豐厚的藝術營養,研究探索出潑彩新技法,創造了潑彩山水畫新風格,開拓了陶瓷美術審美新領域。作品注重表現自然天成的肌理與墨韻效果,并賦予大自然新的靈性與生命,極具藝術感染力。

與中國畫潑墨以吸水的宣紙為對象不同的是,陶瓷潑彩的載體是不吸水的瓷器,其實早前就有人利用樟腦油的炸性在瓷面上進行潑墨創作,然而因其為色料稀釋劑從而無法控制它的肌理效果。為解決和突破這一油料炸性的問題,同時充分認識瓷質光滑不易吸水且極易流動的特性,徐子印潛心研究和探索,經過多次嘗試和反復實踐,終于于1993年找到利用酒精快速干燥的特性,調配出其與油料、色料的合適比例,進而有效地獲得了穩定的肌理和墨韻效果。事實上,此前的徐子印已經是一位在瓷繪領域頗有建樹的陶瓷藝術家,但其不滿于以往成績,甚至遠離權貴的誘惑,只為追求和挖掘出新的視覺語言,這在傳統氛圍濃郁的景德鎮顯然是很難得的。瓷畫潑彩的藝術魅力在于隨機和自然流淌的不可言說性,很多偶然肌理以及墨韻效果的出現,也是非創作者可以人為左右的。而“水”作為一種極具活躍特性的流動液體,在營造空曠靈動的意境上有著天然的優勢,對于深處江南的徐子印而言,對水的運用也有著天然的悟性和理解,創作中喜好以山水為題材,以潑彩承載內心的情感似乎也就自然而然。

一輛有些泛舊的老式自行車,一襲青色棉麻料中式布衫是筆者在陶藝街入口偶遇徐子印時他的行頭。樸素無華的裝扮、家人般的關心與問候讓人如沐春風、溫暖備至。已過古稀之年的徐子印,沒有絲毫的疲憊和倦怠,卻有著超越年齡的活力和思想上的前衛。這是一位德藝雙馨的長者,更是一位鐘情于瓷畫創作研究的癡者。之前有見過徐老的潑彩作品照片,也聽聞他有超強的油料把控能力,卻從來沒見過其創作的過程。基于此,他很熱情地邀請我們去工作室參觀,并欣然允諾為我們現場示范,這著實讓我們有些受寵若驚,感謝之余,更多的是充滿期待。在工作室,見到徐子印的潑彩瓷畫作品實物,第一時間就是被他氣勢磅礴的山川、自然流動的色彩、渾然天成的風景畫面所吸引,有幸觀其現場潑彩創作,更是被他了然于胸、揮灑自如、一氣呵成的氣勢所折服。只見他將事先用酒精調配好的色水傾斜著潑灑在白色方形瓷板上,先以淡色傾潑,后以深色混潑,或斜向左右、或垂直上下方向變化瓷板角度,讓色水在瓷面上流淌,形成自然流露的肌理和墨韻效果,期間適時運用報紙擦拭或者海棉拍打,全程類似沙畫表演,不超過20分鐘,一幅兼具山坡石壑、溪水山川形態的風景畫躍然瓷上。在其即興的畫作中,你讀到的不是一種張揚,而是一種自然而然的從容,有一種想沖破束縛自由馳騁于天地間的向往。看似一蹴而就,如若嘗試,尚知實屬不易。若無日積月累的文化沉淀,斷然無法在如此短暫的時間里,將變化無窮的潑彩肌理運用得如此自如,若內心沒有洞見和統領的格局,怎有運籌經營山水的創造力,這是歷經千錘百煉的經驗積累,更是高逸心境的內在修行。

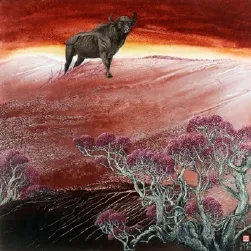

《黃河形象》

潑彩肌理因其大面積生發的偶然性,迥異于傳統山皴石法的羅列堆砌,具有變化無窮的生命力。觀賞徐子印的瓷畫作品,總會產生一種強烈的共鳴感,那些游離于墨韻肌理之間的山峰石壑、飛禽走獸,及體現愜意生活的販夫走卒、漁船海鳥,無一不凝結著他當時當下的思想訴求。作品《山列千重靜》描繪的是寧靜莊重的山水境界,畫面中彌漫的云霧縈繞山間,仿若仙境般唯美,山上棲息的白鷺、河中飄蕩的輕舟更是增添了幾絲詩情畫意,在領悟現代山水畫新形式趣味的同時,人們仿佛被帶到了虛靜純潔的藝術世界,令人神往。《雨后江南情》中以紅色為畫面基調,利用流動的自然肌理,營造了雨后濕潤清爽的江南山水畫,加之幾艘有些地方特色的游船,給人帶來無數的想象空間。此外,徐子印還注重多種裝飾表現的融合,《江南山水人欲醉》是釉上潑彩與粉彩相結合的綜合裝飾,構圖不落窠臼,設色雅麗,是對江南大好河山的歌頌,亦是藝術家對心中夢想仙境的向往。中國美術學院陳凇賢教授曾評其潑彩山水作品“猛見之,淋漓瀟灑,自然率真,給人以清新靈動的審美享受;細思量,其中既有民間青花豪放的影子,又有學院文人的理性風采,大片處筆墨揮灑,肌理墨韻,變幻無窮;細碎處,精心收拾,一放一收,虛實相宜,耐人尋味。”

《春風吹夢生詩情》

“胸懷文墨虛若骨,腹有詩書氣自華”,一個喜歡閱讀的人,言談舉止間總能感覺到其不經意間流露的文學氣質。與徐子印對話,有一種蕩滌于塵寰之外的曠然和溫雅。事實上,他也是一位資深的文藝工作者,早前曾擔任《中國陶瓷》美術編審,其撰寫的文字形如流水,無不流露出其對文學、藝術的廣泛認知以及對創作、創新最篤實的理解,字里行間滲透的是包括潑彩在內的深邃思考。這些在《智治天道創潑彩》一文中彰顯無遺,文中詳盡地介紹了潑彩工藝和技巧;潑彩的發展和民族性、當代性;并深入剖析了潑彩創作的精神內核與美學思想,尤其是對“勢”這一心象氣質的探討更是詮釋的爐火純青。其如淵的探討深度,讓人大有醍醐灌頂、茅塞頓開之感。

《泉聲伴鶴舞》

《牛年大吉》

黃賓虹曾言:“藝術感化于人,其上言者內美不事外美,外美之金碧丹青徒啟人驕奢淫逸之思,內美則平時修養于身心,而無一毫之私欲。”在徐子印的釉上潑彩藝術中,他有意減弱了繪畫的筆墨成分,突出保留釉上彩繪材質自然形成的肌理與墨韻之美,注重表現的是藝術家心中之丘壑,并試圖從中國傳統繪畫的氣韻中挖掘一些有意義、有深度、有意味的東西并將其與瓷畫語言相結合。《黃河形象》是基于空拍黃河真實形象的藝術再創造,云霧、山體以及色彩都是潑彩自然形成的肌理效果,被高度概括的物象融合了自然之神韻以及作者之情感,是經過藝術智慧的提煉,正如陳渭所言:“信手拈來自有神,不求形似求神似”。徐子印認為潑彩山水應該不以炫耀技巧為目標,亦非畫準物象為使命,而是追求心智的開悟,創作包含民族性和當代性的陶瓷山水畫。就像他在《創新是陶藝的生命》一文中談到:“我的山水畫沒有具體的那山那水的“寫形”,而重在“山性即我性,水情即我情”的“寫心”,強調自我主觀意念,表達藝術之精神,暢述作者之意氣。”這是藝游于心直指心靈的感悟,也是對藝術重在精神表現的東方文化精髓的思考。

筆者面前的徐子印在談及藝術追求時,笑容一如孩童般清澈,這是超越年齡超越功利的格調和豁達,讓人不禁心生敬意。在他的潑彩瓷畫空間里,藝術是真誠而純粹的,靈魂是靜謐而澄徹的。它們樸實而深邃,含蓄而空靈。然而相比這些讓人心馳神往的山水畫面,最讓筆者感動的是他超然的心態和因喜愛陶瓷而沉醉其中的滿足感,找一件自己喜歡做的事,并心無旁騖地一直做下去,原來是一件如此幸福的事,藝術不關乎年齡,也從來不曾有終點,徐子印的潑彩瓷畫人生,歷經幾十年沉淀,已然碩果累累,而在他看來,一切不過剛剛出發。

Fluid art