貴州山區強冰雹云單體演變特征分析

鄒書平,李麗麗,常履福,周麗娜,許 弋

(1.貴州省山地環境氣候研究所,貴州 貴陽 550002;2.貴州省山地氣候與資源重點實驗室,貴州 貴陽 550002;3.貴州省人工影響天氣辦公室,貴州 貴陽 550002)

?

貴州山區強冰雹云單體演變特征分析

鄒書平,李麗麗,常履福,周麗娜,許弋

(1.貴州省山地環境氣候研究所,貴州貴陽550002;2.貴州省山地氣候與資源重點實驗室,貴州貴陽550002;3.貴州省人工影響天氣辦公室,貴州貴陽550002)

按冰雹云生命演變史的發生、躍增、孕育、降雹和消亡等各個階段特點,采用2011—2012年貴州6次強冰雹天氣過程所對應雷達觀測的時序資料,對冰雹云單體回波的強度、高度和結構的形成發展過程進行分析,針對回波強度和高度的梯度變化提出了躍增特性的劃分方法。分析結果表明:①冰雹云單體回波的強度和高度分別大于55 dBz和11 km以上,最大強度和最大高度出現的時間比開始降雹的時間分別提前了11.1 min和8.4 min。②冰雹云回波單體的躍增特性可劃分為波動型、遞增型和躍增型3類,躍增階段的回波強度和高度平均持續時間分別為24.7 min和23.7 min,回波強度和高度平均增長了9.7 dBz和2.7 km。③冰雹云回波具有長的生命史特征,一般持續時間達2 h以上。④冰雹云形成發展總體呈現逐步擴展增強的演變特征,多單體合并更利于冰雹云迅速形成發展,冰雹云單體具有明顯的強中心結構體和結構密實等特點。

冰雹云;單體回波;躍增特性;演變特征

1 引言

冰雹是貴州春夏常發生的對農業生產危害較大的災害性天氣之一。冰雹天氣屬于強對流天氣系統,具有復雜的熱動力和微物理結構,隨著時間推移而迅速形成發展。新一代天氣雷達的廣泛應用為冰雹天氣監測預警提供了有效的探測手段[1-2]。在冰雹云發展過程中,通常用“單體”對冰雹云進行分類,國內許多專家學者提出諸如單體、單一單體、點源單體、多單體、強單體、超級單體、颮線、中尺度對流復合體等分類命名方法[3-5],并對多單體雹云、強降雹超級單體、典型超級單體、經典超級單體的風暴特征[ 6-8],以及不同類型的天氣雷達冰雹云特征進行了分析研究[9-10],表明這些冰雹云回波特征參量隨強對流云不同發展階段而變化。

在強對流天氣的實時監測預警過程中,我們不僅能夠從雷達回波的強度、高度、尺度、結構去直觀分析和判斷強對流天氣最基本的特征,而且也可以通過完整時間序列資料去分析強對流天氣生命史生成發展演變過程。本文以貴陽新一代天氣雷達(CINRAD/CD)探測有效區域為中心,對2011—2012年的6次強冰雹天氣過程的回波特征進行數據提取分析,通過分析初步揭示了貴州山區強單體雹云形成發展過程的基本變化特征。

2 數據資料與處理方法

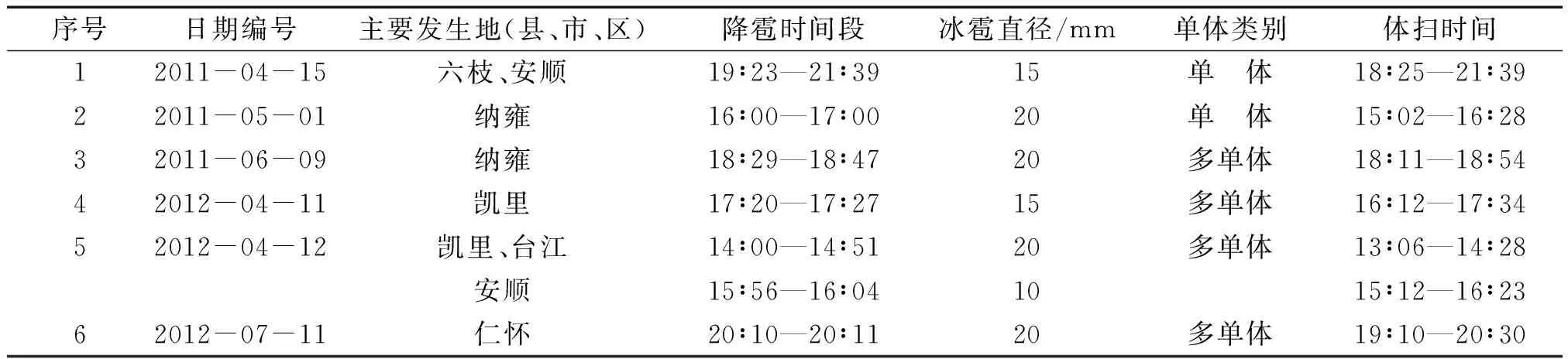

冰雹是指直徑>5 mm的固態降水物,冰雹由雹胚(生長中心)和雹塊(雹體)組成。雹胚一般3~5層,雹塊愈大,層次愈多。按雹塊大小分為小(<10 mm)、中(10~30 mm)、大(30~50 mm)和特大(>50 mm)等[14]。在此,我們以貴陽新一代天氣雷達150 km掃描半徑為中心,收集整理了2011—2012年該區域內的冰雹天氣過程。結合冰雹云單體分類和冰雹物理特性分類方法,通過分析統計得到6次強單體冰雹天氣過程的詳細樣本資料(見表1)。表中降雹時間段是指單體冰雹云回波出現連續性(或間隙性)降雹過程中降雹開始的時間和降雹結束的時間。

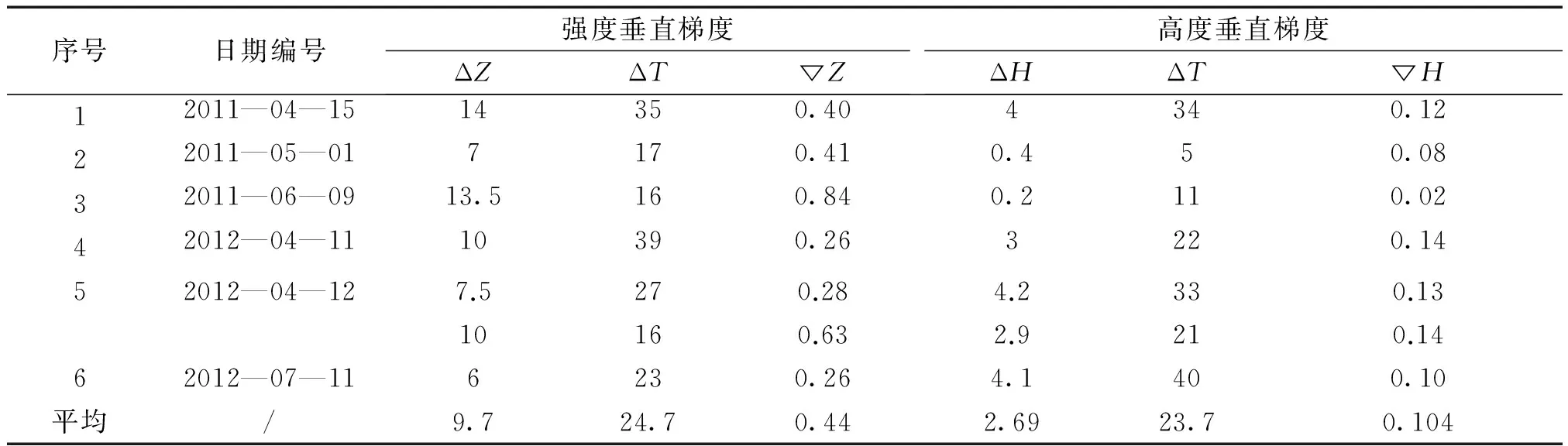

新一代天氣雷達采用的是VCP21體掃模式,即約6 min一次的9層(0.5°、1.5°、2.4°、3.4°、4.3°、6.0°、9.9°、14.6°、19.5°)立體掃描的基數據。采用雙線性插值技術把極坐標系下的體掃基數據內插到笛卡兒坐標系中,生成所需要的雷達數據圖形產品。按照方位、距離、高度等格點數據,提取了這6次強冰雹天氣過程的1~2 h的單體回波基本特征參數的時序資料,然后對冰雹云單體回波強度、高度以及單體結構變化特征進行分析。表2是2011—2012年6次強冰雹天氣過程典型特征數據表(注:為了與日常業務應用相結合,以0 dBz作為回波頂高)。

表1 2011—2012年6次強冰雹天氣過程基本數據信息表

表2 2011—2012年6次強冰雹天氣過程典型特征數據表

統計結果表明,冰雹云回波的強度和頂高分別大于55 dBz和11 km以上。其中,在降雹階段回波的平均強度和平均高度分別為59.2 dBz和14.4 km;最大強度出現時間平均提前了11.1 min,平均強度為61.1 dBz,其對應的平均高度為14.5 km;最大高度出現時間平均提前了8.4 min,平均高度為14.9 km,其對應的平均強度為58.1 dBz。

3 冰雹云單體回波強度和高度的時序變化特征分析

冰雹云是一種發展旺盛的對流云,其發展過程與積雨云相似,即經歷積云階段、成熟階段和消散階段。黃美元等[12]按冰雹云生命演變史則細分為發生、躍增、孕育、降雹和消亡5個階段。發生階段是從對流云生成到云體逐漸發展增強的階段;躍增階段是云體強度和尺度相對快速增長的階段;孕育階段是指云體躍增過后處于相對穩定的階段;降雹階段是指地面降雹開始到降雹結束的階段;消亡階段是指云體逐漸減弱消散的階段。

為了更好地理解強冰雹云形成發展演變規律,截取了16個體掃約1.5 h的雷達觀測數據(降雹前60 min、降雹后30 min),然后以降雹時刻為基線繪制了冰雹云回波強度和高度時序變化曲線,分別見圖1、圖2所示。通過圖示比較直觀地反映了冰雹云回波從生成發展、孕育降雹和減弱消亡等階段的變化特征。在這里我們將通過對雷達回波強度和高度梯度變化來分析冰雹云的躍增特性。同時,為了減少本文篇幅,我們通過一次具體事例來分析強冰雹云單體形成發展的演變過程。

圖1 回波強度隨時間變化的趨勢組合Fig.1 shows a comparison of echo intensity curves varying with time

圖2 回波頂高隨時間變化的趨勢組合Fig.2 shows a comparison of echo depth curves varying with time

3.1 回波強度和高度梯度變化分析

冰雹云的躍增階段,是云體迅速發展增強的階段,單體回波強度、高度迅速增長。通常用梯度來表征物理量在一定時間內變化的最大值。在此,用▽Z、▽H分別表示回波強度、高度梯度,計算公式為:

▽Z=ΔZ/ΔT

(1)

▽H=ΔH/ΔT

(2)

其中,ΔZ為強度最大變化差值(dBz),ΔH為高度最大變化差值(km),ΔT為躍增時間(min)

按照公式(1)、(2)計算結果,這6次冰雹云回波強度、高度垂直增長最大梯度值見表3。按10 min單元計算,回波強度平均增長約4.4 dBz,高度平均增長約1.0 km。回波強度和高度最大梯度變化持續時間分別為24.7 min和23.7 min。

表3 冰雹云回波強度、高度的垂直梯度

綜合上述數據圖表分析,表明冰雹云躍增階段的回波強度和高度呈現逐步遞增的變化趨勢,與冰雹云形成發展階段是相對應的。按梯度變化范圍對冰雹云的躍增特性進行分類,我們把強度梯度<3 dBz/min,高度梯度<0.1 km/min定義為波動型;強度梯度>6 dBz/min,高度梯度<0.3 km/min定義為躍增型;介于兩者之間定義為遞增型。按照此分類方法,這6次強冰雹云回波單體總體呈現波動型和遞增型的變化特征。

3.2 冰雹云回波單體發展演變過程個例分析

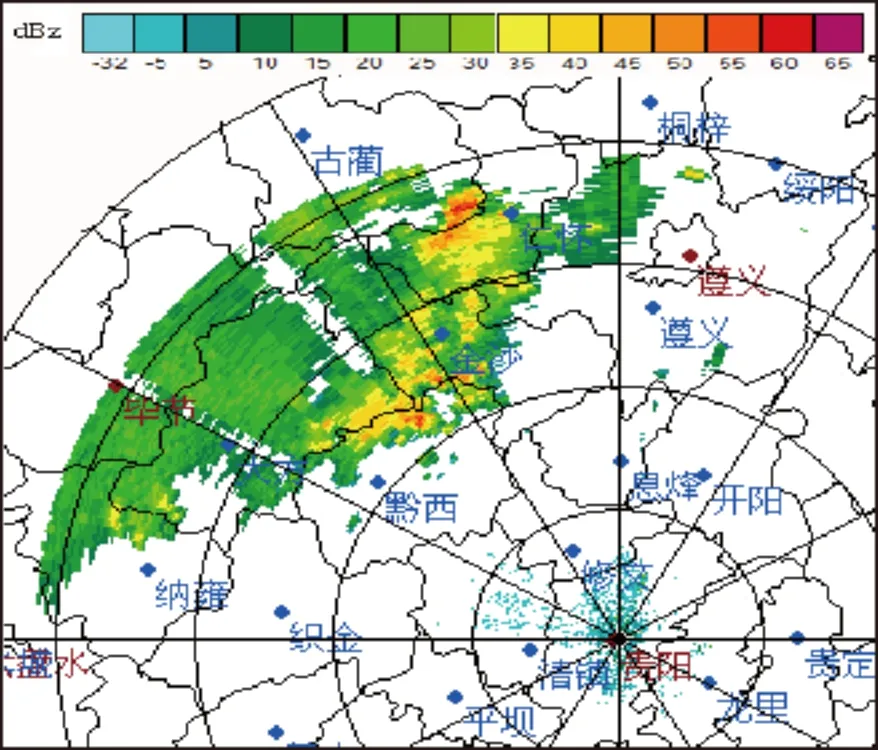

我們結合圖1和圖2提供的強度和高度時序變化特征,選取了一次具有代表性的強冰雹天氣過程來具體分析冰雹云回波單體結構的演變特征,在此以2012年7月11日的冰雹災害性天氣過程為例。2012年7月11日20時10分,貴州仁懷市的魯班鎮遭受雷雨、大風和冰雹災害天氣過程,冰雹最大直徑為20 mm,造成農作物不同程度的受災。圖3是2012年7月11日 20∶07降雹前雷達回波強度平面(PPI)圖。

圖3 2012年7月11日 20∶07 降雹前雷達回波強度PPI圖(貴陽,1.5°)Fig.3 The radar echo intensity PPI before the hail shooting time at 20∶07 July 11,2012(Guiyang,1.5°)

下面我們將具體分析此次冰雹云回波單體形成發展的演變過程。

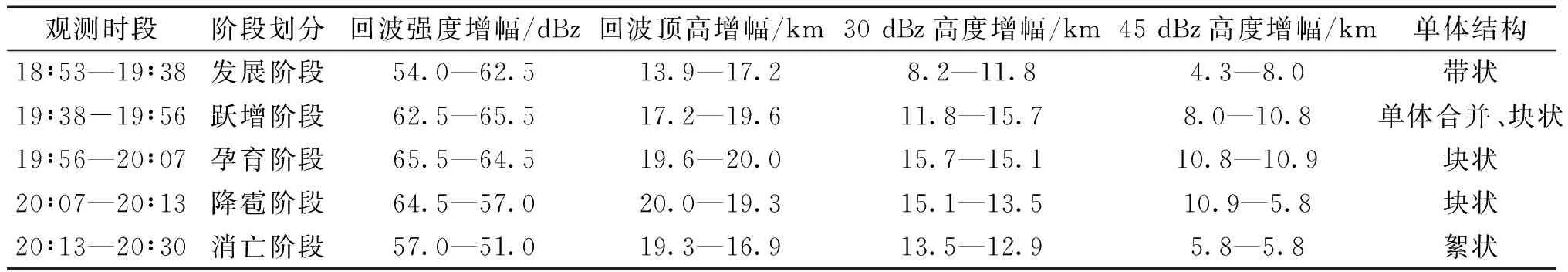

首先,按照冰雹云生命演變史的發生、躍增、孕育、降雹和消亡5個階段的特點,對冰雹云形成發展演變過程進行階段的劃分。表4是2012年7月11日冰雹云回波5個階段的強度和高度增幅變化情況,按照躍增階段梯度變化的分類方法此次過程屬于遞增型。圖4是2012年7月11日主要時次的雷達回波強度徑向垂直剖面(RHI)組合圖。

表4 2012年7月11日冰雹云回波5個階段的強度和高度增幅變化情況

發展階段——持續時間45 min,回波強度和高度梯度分別為0.16 dBz/min、0.07 km/min,云體尺度逐漸增長,強回波中心逐漸向上擴展。

躍增階段——持續時間18 min,回波強度和高度梯度分別為0.16 dBz/min、0.13km/min,云體尺度迅速增長,回波強度增強,回波頂高增高,強回波中心結構密實。

孕育階段——持續時間11 min,回波強度和高度梯度分別為-0.09 dBz/min、0.03 km/min,云體尺度相對穩定,強回波中心略有降低。

降雹階段——持續時間6 min,回波強度和高度梯度分別為-1.25 dBz/min、-0.12 km/min,云體尺度總體穩定,但強回波中心體明顯減弱。

消亡階段——持續時間17 min,回波強度和高度梯度分別為-0.35 dBz/min、-0.4 km/min,云體尺度逐漸減弱,回波強度、頂高明顯減弱和,強回波中心體減弱分散。

圖4 2012年7月11日主要時次的雷達回波強度徑向垂直剖面(RHI)組合圖Fig.4 The radial vertical sectional of echo intensity on July 11,2012

4 結論

按冰雹云生命演變史的發生、躍增、孕育、降雹和消亡等各個階段特點,對冰雹云單體回波的強度、高度和結構的形成發展演變特征進行分析,通過物理量梯度變化分析了躍增階段的回波強度和高度的波動特征,得到如下幾點結論:

①在降雹階段的冰雹云回波強度>55 dBz以上,回波頂高>11 km以上;最大強度出現的時間早于最大高度出現的時間,比降雹的時間分別提前了11.1 min和8.4 min。

②冰雹云回波單體的躍增特性可劃分為波動型、遞增型和躍增型3類。躍增階段的回波強度和高度平均持續時間分別為24.7 min和23.7 min,回波強度和高度平均增長了9.7 dBz和2.7 km。

③冰雹云回波具有長的生命史特征,一般持續時間達2 h以上。躍增階段持續時間一般從十多分鐘到三十多分鐘,孕育階段和降雹階段的持續時間從幾分鐘到十幾分鐘,發展階段和消亡階段的持續時間一般>30 min以上。

④冰雹云形成發展總體呈現逐步擴展增強的演變特征,多單體合并更利于冰雹云迅速形成發展,冰雹云單體具有強回波中心結構體明顯突出和結構密實等特點。

[1] 張沛源,楊洪平,胡紹萍.新一代天氣雷達在臨近預報和災害性天氣警報中的應用[J].氣象,2008,34(1):3-11.

[2] 吳劍坤,俞小鼎. 強冰雹天氣的多普勒天氣雷達探測與預警技術綜述[J].干旱氣象,2009,27(3):197-205.

[3] 李大山主編.人工影響天氣現狀和展望[M].北京:氣象出版社,2002,164PP.

[4] 許煥斌,段英,劉海月.雹云物理與防雹的原理和設計[M].北京:氣象出版社,2006,8PP.

[5] 張薔,郭恩銘,何暉,等.人工影響天氣試驗研究和應用[M].北京:氣象出版社,2011,98PP.

[6] 王吉宏,宮福久,郭恩銘.多單體冰雹云降雹過程特征[J].氣象,1996,22(11):41-43.

[7] 鄭媛媛,俞小鼎,方沖,等.一次典型超級單體風暴的多普勒天氣雷達觀測分析[J].氣象學報,2004,62(3):317-328.

[8] 吳木貴,張信華,傅偉輝,等.2010年3月5日閩北經典超級單體風暴天氣過程分析[J].高原氣象,2013,32(1):250-266.

[9] 李新麟,鄭媛媛,陳金龍,等.CINRAD/CC 雷達探測冰雹云特征個例分析[J].氣象科技,2007,35(2):204-208.

[10]王建國,汪應瓊.CINRAD/SA 雷達產品在冰雹預警中的適用性分析[J].暴雨災害,2008,27(3):268-272.

[11]周永水,周明飛,原野.多普勒雷達產品在貴州山區的降雹特征[J].貴州氣象,2012,36(1):40-43

[12]黃美元,王昂生,等.人工防雹導論[M].北京:科學出版社,1980,45PP.

The Characteristic Analysis of Severe Hail-clouds Evolution in Mountainous Areas of Guizhou

ZOU Shuping1,2,LI Lili1,2,CHANG Lvfu2,ZHOU Lina3,XU Yi3

(1.Guizhou Institute of Mountainous Climate and Environment, Guiyang 550002, China; 2.Guizhou Key Laboratory of Mountainous Climate and Resource, Guiyang 550002, China; 3. Weather Modification Office of Guizhou Province, Guiyang 550002, China)

According to the evolution features in different stages of hail-clouds, the six severe hail clouds cases of new Doppler weather radar data in Guizhou during 2011 to 2012 were used to analyze the formation and evolution characteristics of radar echo intensity, echo depth and echo structure, a new classification method of 'leap-increasing' feature were presented for the evolution feature of radar echo intensity gradient and echo depth gradient. There are some conclusions:1.The hail-clouds of echo intensity is greater than 55dBz and echo depth is higher than 11km,the occurrence time of peak echo intensity is 11.1mins earlier than the time of hail shooting and the time of peak echo depth is 8.4mins earlier.2. The 'leap-increasing' feature of hail clouds are classified into three types:the wave type, the continued-increasing type and the leap-increasing type. During the 'leap-increasing' stage, the echo intensity lasts average of 24.7mins and the echo depth lasts average of 23.7mins,the echo intensity increases average of 9.7dBz and the echo depth increases average of 2.7km. 3. The long-time life cycle of hail cloud echo activity, its lasts more than 2 hours normally. 4. The echo intensity is stronger and range extended gradually during the hail cloud evolution, multiple-cell hail cloud combined is beneficial to the process of hail cloud formation and development more rapidly, the hail cloud has a strong center and its structure is compact.

hail-cloud; cell radar echo; leap-increasing feature; evolution feature

1003-6598(2016)02-0015-05

2015-11-05

鄒書平,男,高工,主要從事天氣雷達和人工影響天氣工作,E-mail:zsping99@qq.com。

國家自然科學基金(41365001);貴州省科學技術基金(黔科合J 字12〗2228 號)。

P426.64

A