我國煤炭行業(yè)供給側(cè)改革探索

朱 超

(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局研究中心,北京市東城區(qū),100713)

我國煤炭行業(yè)供給側(cè)改革探索

朱 超

(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局研究中心,北京市東城區(qū),100713)

從煤炭產(chǎn)能、生產(chǎn)效率、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、煤炭利用方面提出了我國煤炭供給側(cè)存在的突出問題,分析了我國煤炭供給側(cè)變革的新趨勢(shì),最后從化解煤炭過剩產(chǎn)能、優(yōu)化煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、降低煤炭供應(yīng)成本、推進(jìn)煤炭綠色發(fā)展、促進(jìn)煤炭與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展以及激發(fā)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力六個(gè)方面提出了我國煤炭行業(yè)供給側(cè)改革的對(duì)策與途徑。

煤炭供給側(cè)改革 煤炭產(chǎn)能 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 供應(yīng)成本 綠色發(fā)展 融合發(fā)展

1 煤炭供給側(cè)存在的主要問題

1.1煤炭產(chǎn)能總體嚴(yán)重過剩,多數(shù)煤炭企業(yè)經(jīng)營陷入困境

我國自 “十二五”到 “十三五”末的10年間,全國對(duì)煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)達(dá)到了3.6萬億元。截至2015年底,我國現(xiàn)有煤炭產(chǎn)能約57億t,其中未批先建產(chǎn)能約8億t、超產(chǎn)產(chǎn)能約2.8億t,煤炭產(chǎn)能過剩問題非常嚴(yán)重。此外,煤炭市場需求與價(jià)格低迷,國外煤炭進(jìn)口壓力將進(jìn)一步加劇我國煤炭產(chǎn)能過剩的嚴(yán)重程度。

我國仍存在大量落后產(chǎn)能,煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理。2014年,我國有中、小煤礦7225座,產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的26.9%。中、小煤礦整體技術(shù)水平偏低,裝備落后,生產(chǎn)效率低,目前中、小型煤礦機(jī)械化率僅分別為40%和15%。

產(chǎn)能過剩已造成我國煤炭市場競爭慘烈,煤炭企業(yè)相互壓價(jià),多數(shù)煤炭企業(yè)經(jīng)營陷入困境。2013年,我國規(guī)模以上煤炭企業(yè)虧損面達(dá)到23%,2015年虧損面增加到80%。

1.2煤炭生產(chǎn)效率低,生產(chǎn)成本高

受煤炭資源賦存條件和開采技術(shù)等因素影響,我國總體年人均工效較低,2014年全國平均值只有765 t/人,在湖南、黑龍江等部分省份,年人均工效只有200 t/人左右,遠(yuǎn)低于美國、澳大利亞等先進(jìn)產(chǎn)煤國家年人均工效達(dá)到1萬t/人左右的水平,見圖1。煤炭生產(chǎn)低效率導(dǎo)致了高成本,削弱了煤炭產(chǎn)品的競爭力。澳大利亞和印尼是我國主要的進(jìn)口煤來源國,具有比較明顯的煤炭生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)。

圖1 2014年主要產(chǎn)煤國家年人均工效

1.3我國煤炭開發(fā)水資源及生態(tài)環(huán)境保護(hù)問題突出

煤炭大規(guī)模的開發(fā),不僅影響和破壞地下水資源、加重當(dāng)?shù)刭Y源性缺水狀況,還對(duì)地表水和生態(tài)系統(tǒng)造成較大破壞。以能源 “金三角”地區(qū)為例,每采1 t煤,將影響和破壞1~2 t水資源。此外,礦區(qū)土地復(fù)墾、生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù)相對(duì)落后、治理率較低。根據(jù)國土資源部評(píng)估結(jié)果,2014年,全國只有5個(gè)省(區(qū)、市)礦山環(huán)境恢復(fù)治理率達(dá)到了25%,西部一些省(區(qū)、市)的礦山環(huán)境恢復(fù)治理率甚至低于10%,與發(fā)達(dá)國家70%的礦山環(huán)境恢復(fù)治理率相比,差距非常明顯。隨著我國煤炭開發(fā)重心西移,西部地區(qū)水資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)已日益成為影響煤炭可持續(xù)開發(fā)的重大問題。

1.4煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)仍然嚴(yán)峻,重特大事故時(shí)有發(fā)生

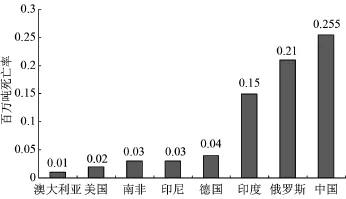

我國煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)逐漸好轉(zhuǎn),百萬噸死亡率逐年下降,但死亡絕對(duì)數(shù)量仍然較高,重特大事故仍有發(fā)生。我國煤礦地質(zhì)條件復(fù)雜,水、火、瓦斯、地溫、地壓等災(zāi)害齊全。2015年,我國發(fā)生煤礦事故為357起,死亡598人,百萬噸死亡率0.162,遠(yuǎn)高于世界主要產(chǎn)煤國家的百萬噸死亡率,見圖2。

圖2 2014年主要采煤國家百萬噸死亡率

我國西南地區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜,小煤礦比例高,是影響全國煤炭安全生產(chǎn)、煤炭行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要因素。2013年,云、貴、川、渝、湘、鄂、贛地區(qū)煤炭產(chǎn)量占全國的16%,小煤礦數(shù)量占全國的70%,死亡人數(shù)占全國的54%,死亡率是全國平均水平的4.8倍。

1.5煤炭終端消費(fèi)比例偏高,散煤燃燒污染排放嚴(yán)重

目前我國約1/4煤炭用于工業(yè)鍋爐、工業(yè)窯爐和民用等中小用戶,數(shù)量多、分布廣、耗煤量大、污染嚴(yán)重、技術(shù)落后、環(huán)境管理困難,節(jié)能減排空間大。2014年,我國煤炭終端消費(fèi)量為9.68億t,占全國煤炭消費(fèi)總量的23.4%。散煤燃燒每年SO2排放量約占全國總排放量的36%,煙塵總排放量約占全國總排放量的45%。在一些地區(qū),分散燃煤造成的污染已經(jīng)超過燃煤發(fā)電成為主要的污染源,大量散煤的無序燃燒是造成我國區(qū)域大氣污染的重要原因。

2 煤炭供給側(cè)變革新趨勢(shì)

2.1煤炭需求增長放緩,煤炭消費(fèi)峰值即將來臨

目前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增速由“十一五”期間的9%以上下降到2015年的6.9%,未來5年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計(jì)維持在6.5%~7.0%的中高速增長。在新常態(tài)下,隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的深入,經(jīng)濟(jì)增長對(duì)能源依賴程度降低,能源需求增長速度明顯降低。21世紀(jì)前10年,我國能源消費(fèi)年均增長9.4%,“十二五”前4年年均增長降到4.3%,2015年能源消費(fèi)增速為0.9%,能源消費(fèi)總量達(dá)到43億t標(biāo)準(zhǔn)煤,比2010年增加8.64億t標(biāo)準(zhǔn)煤,能源消費(fèi)換檔減速趨勢(shì)明顯,預(yù)計(jì) “十三五”期間我國能源需求年增長量在3%左右。

隨著能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能源消費(fèi)總量增長的放緩,煤炭需求增長出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),我國煤炭消費(fèi)總量增速由“十一五”的4.1%降低到“十二五”前3年的2.6%。2014年和2015年全國煤炭消費(fèi)總量連續(xù)兩年下降,分別下降2.9%和3.7%。除了煤電和現(xiàn)代煤化工用煤外,我國建材、冶金煤炭需求已經(jīng)達(dá)到峰值,民用和其他工業(yè)用煤需求持續(xù)下降,尤其是大氣污染重點(diǎn)防治區(qū),煤炭需求下降較快。同時(shí),煤炭還面臨著天然氣以及非化石能源的競爭,加快發(fā)展非化石能源和提高天然氣消費(fèi)比重必將進(jìn)一步減少煤炭的市場空間。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè),到2020年,我國煤炭消費(fèi)總量可能達(dá)到43億t左右的峰值。

2.2轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)將是今后煤炭行業(yè)中長期的主要任務(wù)

未來一定時(shí)期內(nèi),我國煤炭行業(yè)總體布局為減少東部、控制中部和發(fā)展西部,煤炭開發(fā)重心進(jìn)一步西移,國家將優(yōu)先在晉陜蒙寧建設(shè)煤炭開發(fā)項(xiàng)目。截至2014年底,全國煤炭保有查明資源儲(chǔ)量15317億t,比2010年增加1905億t,其中西部地區(qū)占新增儲(chǔ)量的97%。“十三五”期間,我國煤炭行業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦整頓關(guān)閉,淘汰落后產(chǎn)能,全面關(guān)閉9萬t/a生產(chǎn)能力以下的礦井,預(yù)計(jì)淘汰6.3億t/a以上的落后產(chǎn)能。國家政策上推進(jìn)煤礦兼并重組和礦權(quán)整合,大幅度減少煤礦和煤炭企業(yè)數(shù)量,提高煤炭生產(chǎn)集中度,到2020年,全國煤礦數(shù)量將從2014年的8444座左右減少到2020年的2000座以下,大中型煤礦產(chǎn)量占全國煤炭總產(chǎn)量的93%左右,大型煤炭基地產(chǎn)量占全國煤炭總產(chǎn)量的95%以上,5000萬噸級(jí)以上大型煤炭企業(yè)產(chǎn)量占全國煤炭總產(chǎn)量的60%以上。進(jìn)一步優(yōu)化煤炭產(chǎn)能結(jié)構(gòu),提高符合安全、環(huán)保、機(jī)械化和資源可持續(xù)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的煤炭科學(xué)產(chǎn)能比例;鼓勵(lì)煤礦的現(xiàn)代化技術(shù)改造,利用互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù),建設(shè)一批智慧礦山示范項(xiàng)目;鼓勵(lì)煤炭企業(yè)向下游電力、煤化工、物流等產(chǎn)業(yè)延伸,優(yōu)化煤炭工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

2.3高效、清潔、低碳成為世界能源發(fā)展方向,煤炭市場空間受擠壓程度加大

全球應(yīng)對(duì)氣候變化的行動(dòng)不斷加強(qiáng),各國紛紛制定和實(shí)施新能源戰(zhàn)略,可再生能源發(fā)展、能效與溫室氣體減排目標(biāo)等不斷提高。2012-2014年,全球新增可再生能源裝機(jī)3.73億k W,占新增電力裝機(jī)的48%。核電發(fā)展逐步走出福島核事故陰霾,12個(gè)國家正在建設(shè)新的核電站。在美國、巴西和歐盟等國家和地區(qū),生物燃料也在迅速增長。世界經(jīng)濟(jì)合作組織(OECD)國家天然氣占一次能源消費(fèi)的比重已經(jīng)超過30%,到2030年天然氣有望超過石油成為世界第一能源。歐盟可再生能源消費(fèi)比重已經(jīng)達(dá)到15%,預(yù)計(jì)2030年將超過27%。天然氣和非化石能源將成為世界能源中長期發(fā)展的主要方向。全球應(yīng)對(duì)氣候變化和減少溫室氣體排放的聯(lián)合行動(dòng)計(jì)劃將進(jìn)一步控制化石能源消費(fèi)總量,加快能源低碳化步伐。

我國積極鼓勵(lì)開發(fā)利用天然氣和非化石能源,預(yù)計(jì)到2020年我國天然氣和非化石能源在全國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例分別達(dá)到10%和15%,而煤炭在一次能源中的消費(fèi)比重則降到58%以下。天然氣和電將是我國 “十三五”期間替代散煤的重點(diǎn)能源品種。我國可再生能源極其豐富,隨著風(fēng)能和太陽能進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展階段,其發(fā)電成本進(jìn)一步向煤電成本靠攏,非化石能源將逐步成為最重要的發(fā)電支撐,并對(duì)電煤需求增長具有明顯的抑制作用,根據(jù)國家電力規(guī)劃院研究成果,我國電煤需求預(yù)計(jì)到2030年達(dá)到峰值。

2.4環(huán)境保護(hù)約束加強(qiáng),煤炭必須要走清潔高效之路

氣候變化已成為涉及各國利益的全球性問題,圍繞排放權(quán)和發(fā)展權(quán)的博弈日趨激烈,能源低碳化發(fā)展已成為世界主流。我國在 《中美氣候變化聯(lián)合聲明》中承諾,到2030年左右我國二氧化碳排放達(dá)到峰值。目前,我國是全球最大的二氧化碳排放國,占世界排放總量的24%左右,其中80%以上的碳排放是由燃煤貢獻(xiàn)的。另外,我國持續(xù)出現(xiàn)的霧霾天氣引起全社會(huì)的廣泛關(guān)注,大量煤炭作為終端直接消費(fèi)是產(chǎn)生PM2.5的重要原因。2016年8月,由清華大學(xué)和健康影響研究所開展的一項(xiàng)綜合研究表明,2013年中國有36.6萬人由于燃煤導(dǎo)致的空氣污染而過早死亡。綠色和平組織估計(jì)煤炭燃燒對(duì)中國PM2.5的貢獻(xiàn)率達(dá)到49%,中科院認(rèn)為北京PM2.5的19%來源于煤炭燃燒。控制煤炭消費(fèi)總量,推進(jìn)煤炭清潔利用已成為我國應(yīng)對(duì)氣候變化和防治大氣污染的主要措施。

2.5化石能源消費(fèi)比重將持續(xù)降低,但煤炭仍將長期占據(jù)我國能源主導(dǎo)地位

據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2015年我國一次能源消費(fèi)總量為43億t標(biāo)準(zhǔn)煤,其中煤炭占64%,非化石能源占12%。國內(nèi)一次能源生產(chǎn)總量為35.8億t標(biāo)準(zhǔn)煤,其中煤炭占78%,非化石能源占14%。煤炭是我國最豐富的化石能源,在我國已查明的化石能源資源儲(chǔ)量中,煤炭占94%以上。

我國將加快發(fā)展非化石能源,到2020年和2030年,我國非化石能源占一次能源消費(fèi)中的比例將分別達(dá)到15%和20%。雖然我國非化石能源發(fā)展較快,但由于基數(shù)小,所占我國能源消費(fèi)總量比重仍然較小。水電由于開發(fā)成本持續(xù)增加,發(fā)展速度減緩。光伏和風(fēng)電開發(fā)成本明顯高于煤電,而且能源生產(chǎn)間歇性特點(diǎn)突出,在儲(chǔ)能技術(shù)出現(xiàn)突破和生產(chǎn)成本大幅度下降之前很難挑戰(zhàn)煤電的主體地位。在未來相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi),煤炭和火電仍然是我國主要的一次和二次能源。預(yù)計(jì)到2020年和2030年,煤炭占我國一次能源消費(fèi)中的比例將分別保持在58%和50%左右。

2.6商業(yè)模式不斷創(chuàng)新,煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)互動(dòng)更加密切

隨著黨的 “十八大”提出的 “讓市場在資源配置中發(fā)揮決定性的作用”政策的全面落實(shí),煤炭市場化改革進(jìn)一步深化,煤炭價(jià)格和質(zhì)量成為煤炭用戶選擇煤炭的決定性因素。煤炭運(yùn)輸條件的改善和物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和電子商務(wù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用將進(jìn)一步促進(jìn)全國煤炭市場一體化發(fā)展,各種分隔市場的貿(mào)易保護(hù)措施將土崩瓦解。在買方市場條件下,煤炭企業(yè)需要轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式,緊盯市場需求,以用戶為中心提供定制化服務(wù)。煤炭企業(yè)將從煤炭生產(chǎn)商向煤炭生產(chǎn)、銷售和供應(yīng)一體化發(fā)展轉(zhuǎn)型,與煤炭用戶的互動(dòng)將進(jìn)一步加強(qiáng)。

3 煤炭供給側(cè)改革對(duì)策及路徑

煤炭行業(yè)供給側(cè)改革的主要目的是通過化解過剩產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、降低供應(yīng)成本、完善煤炭市場機(jī)制和減緩環(huán)境影響等途徑,最終提升煤炭行業(yè)市場競爭力和實(shí)現(xiàn)煤炭行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。煤炭行業(yè)供給側(cè)改革的主要任務(wù)包括加強(qiáng)煤炭優(yōu)質(zhì)供給,減少無效供給,提高煤炭供給結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性和靈活性,提高全要素生產(chǎn)率,確保煤炭供給體系更好適應(yīng)需求結(jié)構(gòu)變化,提升煤炭行業(yè)綜合競爭力和整體發(fā)展水平。

3.1著力化解煤炭過剩產(chǎn)能

綜合利用市場、法律和行政手段,著力化解煤炭過剩產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)煤炭供需基本平衡,保障煤炭產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

3.1.1建立煤炭產(chǎn)能市場化退出機(jī)制

煤炭企業(yè)退出主要包括資源型退出、經(jīng)濟(jì)型退出、規(guī)模型退出和政策型退出等,煤炭退出涉及人員安置和資產(chǎn)處置等問題,根本問題是經(jīng)濟(jì)問題。建立和完善煤炭產(chǎn)能市場化退出機(jī)制,確保有關(guān)煤炭產(chǎn)能的有序平穩(wěn)退出。加快退出那些扭虧無望、依賴貸款或政府支持而免于倒閉的負(fù)債煤炭企業(yè),推進(jìn)市場化兼并重組。煤炭企業(yè)需要建立煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基金,用于企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、職工再就業(yè)、職業(yè)技能培訓(xùn)和社會(huì)保障等,以有效應(yīng)對(duì)煤礦資源枯竭和關(guān)閉破產(chǎn)。建立煤礦退出的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償機(jī)制,政府或煤炭企業(yè)提供合理的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,鼓勵(lì)煤礦過剩產(chǎn)能的退出。建立產(chǎn)能置換機(jī)制,允許煤炭企業(yè)用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能減量替換本企業(yè)或其他煤礦企業(yè)的低效和落后產(chǎn)能,促進(jìn)煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

3.1.2控制煤炭生產(chǎn)能力

嚴(yán)控煤炭新增產(chǎn)能,在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情形下,要嚴(yán)格控制新建煤礦項(xiàng)目、新增產(chǎn)能的技術(shù)改造項(xiàng)目和產(chǎn)能核增項(xiàng)目;確需新建煤礦的,一律實(shí)行減量置換;在建煤礦項(xiàng)目應(yīng)按一定比例與淘汰落后產(chǎn)能和化解過剩產(chǎn)能掛鉤。加快淘汰落后產(chǎn)能和其他不符合產(chǎn)業(yè)政策的產(chǎn)能,盡快關(guān)閉和退出國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等部門確定的13類落后小煤礦,以及開采范圍與自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、飲用水水源保護(hù)區(qū)等區(qū)域重疊的煤礦;產(chǎn)能小于30萬t/a且發(fā)生重大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故的煤礦,產(chǎn)能15萬t/a及以下且發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故的煤礦;采用國家明令禁止使用的采煤方法、工藝且無法實(shí)施技術(shù)改造的煤礦。有序退出過剩產(chǎn)能,設(shè)定安全生產(chǎn)、煤炭質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、技術(shù)與資源規(guī)模等標(biāo)準(zhǔn)體系,有序退出過剩產(chǎn)能。嚴(yán)格控制超能力生產(chǎn),全面實(shí)行煤炭產(chǎn)能公告和依法依規(guī)生產(chǎn)承諾制度,對(duì)超能力生產(chǎn)的煤礦,一律責(zé)令停產(chǎn)整改。

3.1.3嚴(yán)格治理違法違規(guī)建設(shè)

對(duì)基本建設(shè)手續(xù)不齊全的煤礦,一律責(zé)令停工停產(chǎn),對(duì)拒不停工停產(chǎn)、擅自組織建設(shè)生產(chǎn)的,依法實(shí)施關(guān)閉。強(qiáng)化事中事后監(jiān)管,建立和完善煤炭生產(chǎn)要素采集、登記、公告與核查制度,落實(shí)井下生產(chǎn)布局和技術(shù)裝備管理規(guī)定,達(dá)不到國家規(guī)定要求的煤礦一律停產(chǎn)并限期整改,整改后仍達(dá)不到要求的,限期退出。有關(guān)部門要聯(lián)合懲戒煤礦違法違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)行為。

3.2優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

以市場為導(dǎo)向、以創(chuàng)新為動(dòng)力,優(yōu)化煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),不斷提升煤炭生產(chǎn)市場競爭力,積極適應(yīng)煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化和需求升級(jí)的新形勢(shì)。

3.2.1提高煤炭產(chǎn)業(yè)集約化程度

重點(diǎn)建設(shè)煤炭大基地和大型現(xiàn)代化煤礦,鼓勵(lì)煤炭企業(yè)兼并重組,提高煤炭生產(chǎn)集約化程度。圍繞我國14個(gè)大型煤炭基地,按照資源、環(huán)境和市場條件,收縮東部、優(yōu)化中部、發(fā)展西部,有序推進(jìn)煤炭生產(chǎn)西移,到2020年,全國14個(gè)大型煤炭基地的煤炭產(chǎn)量占全國煤炭產(chǎn)量的95%以上。按照建大、改中和關(guān)小的原則優(yōu)化煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu),大幅度減少煤礦數(shù)量,不斷提高大型煤礦產(chǎn)量占全國煤炭產(chǎn)量的比重。到2020年,全國煤礦數(shù)量減少到2000座以下,大型煤礦產(chǎn)量占全國煤炭產(chǎn)量的80%以上。提高煤炭企業(yè)規(guī)模門檻,進(jìn)一步減少煤炭企業(yè)數(shù)量,鼓勵(lì)煤炭企業(yè)按照區(qū)域、煤種和市場進(jìn)行兼并重組,提高煤炭集約化生產(chǎn)程度。按照煤炭資源條件,各地區(qū)設(shè)定煤炭企業(yè)最低產(chǎn)能門檻。到2020年,5000萬噸級(jí)以上大型煤炭企業(yè)產(chǎn)量占全國煤炭產(chǎn)量的60%以上,國內(nèi)前4大煤炭企業(yè)產(chǎn)量占全國煤炭產(chǎn)量的40%以上。

3.2.2提高煤炭科學(xué)產(chǎn)能比重

根據(jù)謝和平教授等的研究成果,科學(xué)產(chǎn)能是指在具有一定時(shí)期內(nèi)持續(xù)開發(fā)的儲(chǔ)量的前提下,用安全、高效、環(huán)境友好的方法將煤炭資源最大限度采出的生產(chǎn)能力。煤炭行業(yè)要制定嚴(yán)格的煤礦生產(chǎn)技術(shù)、安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)煤炭科學(xué)產(chǎn)能建設(shè),保障煤炭產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。堅(jiān)持安全發(fā)展理念,以災(zāi)害防治為重點(diǎn),健全煤礦安全生產(chǎn)投入及管理的長效機(jī)制,有效防范重特大事故,加強(qiáng)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)。推廣充填開采、保水開采、煤與瓦斯共采等綠色開采技術(shù),完善礦區(qū)生態(tài)環(huán)境補(bǔ)償機(jī)制,推進(jìn)采煤塌陷區(qū)綜合治理。采用先進(jìn)技術(shù)裝備,建設(shè)一批智能高效的大型現(xiàn)代化煤礦,推進(jìn)煤礦機(jī)械化、自動(dòng)化、信息化和智能化建設(shè)。到2020年,力爭使科學(xué)產(chǎn)能占全國煤炭總產(chǎn)能的60%以上。

3.2.3優(yōu)化煤炭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從源頭控制煤炭質(zhì)量,限制開采高灰高硫煤。依靠科技進(jìn)步,實(shí)現(xiàn)煤炭的精細(xì)化開采,減少煤矸石的混入。大力發(fā)展高精度煤炭洗選加工,實(shí)現(xiàn)煤炭深度提質(zhì)和分質(zhì)分級(jí),到2020年原煤入選率超過80%。優(yōu)化煤炭產(chǎn)品結(jié)構(gòu),主動(dòng)適應(yīng)煤炭市場變化趨勢(shì),提高電煤生產(chǎn)比重,減少工業(yè)和民用用煤比重,到2020年電煤消費(fèi)比重超過煤炭消費(fèi)總量的60%。嚴(yán)格落實(shí) 《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》,對(duì)商品煤實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià),在大氣污染重點(diǎn)治理區(qū)域,實(shí)施更加嚴(yán)格的商品煤準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。在礦區(qū)、港口等煤炭集散地以及用戶集中區(qū),建設(shè)和完善區(qū)域煤炭優(yōu)質(zhì)化配送中心、大型現(xiàn)代化煤炭物流園區(qū)和儲(chǔ)配煤中心,通過采用先進(jìn)的煤炭優(yōu)質(zhì)化加工技術(shù),優(yōu)化煤炭質(zhì)量,提高面向客戶的定制化服務(wù)水平。

3.3降低煤炭供應(yīng)成本

加強(qiáng)科技和管理創(chuàng)新,分離企業(yè)辦社會(huì),減輕煤炭稅費(fèi)負(fù)擔(dān),降低流通環(huán)節(jié)費(fèi)用,系統(tǒng)降低煤炭供應(yīng)成本,提升煤炭產(chǎn)業(yè)市場競爭力。

3.3.1加強(qiáng)煤礦技術(shù)改造與升級(jí)

堅(jiān)持以建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦為重點(diǎn),加強(qiáng)煤礦技術(shù)改造,提高煤礦 “四化”水平,推進(jìn)煤炭安全高效開發(fā)。新建煤礦以大型現(xiàn)代化煤礦為主,優(yōu)先建設(shè)露天煤礦和特大型礦井。按照一個(gè)礦井一個(gè)工作面或不超過兩個(gè)工作面的模式,采用先進(jìn)技術(shù)裝備,設(shè)計(jì)和建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦。加快推進(jìn)大中型煤礦技術(shù)改造,對(duì)具備條件的老礦井,采用先進(jìn)適用技術(shù)裝備,以優(yōu)化開拓部署、簡化生產(chǎn)系統(tǒng)、減少工作面?zhèn)€數(shù)、提高生產(chǎn)效率為主要內(nèi)容,積極推進(jìn)技術(shù)改造,配套完善生產(chǎn)輔助設(shè)施。建設(shè)一批智慧煤礦,推進(jìn)煤礦無人工作面建設(shè),提高煤礦現(xiàn)代化水平。通過煤礦現(xiàn)代化改造與升級(jí),大幅度提高煤炭生產(chǎn)效率,降低煤炭生產(chǎn)成本。

3.3.2加強(qiáng)煤礦精細(xì)化管理

遵循 “消除浪費(fèi)和持續(xù)改進(jìn)”為核心的精細(xì)管理思想,著力于功能定位、業(yè)務(wù)流程、崗位作業(yè),有效運(yùn)用準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、目標(biāo)管理、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)、價(jià)值流管理等現(xiàn)代管理手段,健全管理標(biāo)準(zhǔn)和制度,實(shí)施業(yè)績考核,追求 “質(zhì)量零缺陷、安全零事故、工作零差錯(cuò)、運(yùn)行零浪費(fèi)、服務(wù)零投訴”,持續(xù)提升客戶價(jià)值和企業(yè)價(jià)值。加強(qiáng)廢舊資源綜合利用和資源節(jié)約集約利用,減少能源和材料消耗。加強(qiáng)科學(xué)定員,減少煤礦用人數(shù)量,實(shí)施減人提效,減少人工成本。

3.3.3降低煤炭企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)

作為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),煤炭行業(yè)需要減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。建議取消鐵路建設(shè)基金,減少煤炭運(yùn)輸成本。調(diào)減煤炭增值稅和資源稅,建議將煤炭增值稅從17%降到13%;將資源稅率從2%~10%調(diào)減到2%~5%。加快分離企業(yè)辦社會(huì),盡快移交 “三供一業(yè)”(供水、供電、供熱和物業(yè)管理),解決政策性破產(chǎn)遺留問題。

3.3.4深化煤炭流通體制改革

加快推動(dòng)煤炭鐵路運(yùn)輸干線建設(shè)投融資體制改革,鼓勵(lì)國家、地方、大型企業(yè)相互參股、多元投資鐵路建設(shè)。推動(dòng)煤礦企業(yè)與電力、冶金、建材、化工等重點(diǎn)用戶建立點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的煤炭供應(yīng)模式,形成戰(zhàn)略聯(lián)盟、簽訂中長期供應(yīng)合同,維護(hù)全國煤炭市場平衡。加快現(xiàn)代煤炭物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)煤炭資源科學(xué)生產(chǎn)、合理加工、高效存儲(chǔ)和集運(yùn),提高煤炭供應(yīng)保障能力和效率,降低煤炭交易與流通成本。優(yōu)先試點(diǎn)中長期合同交易制度,加大對(duì)中長期合同交易的信息跟蹤、分析和研究,探索和建立煤炭期貨市場。加快建立反映市場供求狀況和資源稀缺程度的價(jià)格形成機(jī)制,形成科學(xué)合理的煤炭價(jià)格定價(jià)參照標(biāo)準(zhǔn),完善價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制,建立健全煤炭價(jià)格指標(biāo)體系,推進(jìn)煤炭、電力等上下游產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制轉(zhuǎn)換,促進(jìn)煤炭資源價(jià)值在供需領(lǐng)域的均衡分配。

3.4推進(jìn)煤炭開發(fā)利用綠色發(fā)展

轉(zhuǎn)變煤炭生產(chǎn)利用方式,大力發(fā)展礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì),加強(qiáng)礦區(qū)環(huán)境治理和生態(tài)修復(fù),促進(jìn)煤炭清潔高效利用,推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。

3.4.1推進(jìn)煤炭綠色開采

樹立科學(xué)產(chǎn)能理念,根據(jù)礦區(qū)資源條件、環(huán)境容量和生態(tài)承載力,合理確定煤炭開發(fā)強(qiáng)度,以最小的生態(tài)環(huán)境的擾動(dòng)獲取最大的資源效益,在有條件的礦區(qū)推行煤礦充填開采、保水開采等綠色開采技術(shù),推進(jìn)礦井水井下處理、井下利用;加大采煤沉陷區(qū)土地復(fù)墾,減緩或控制煤炭開采對(duì)生態(tài)環(huán)境的擾動(dòng)。制定綠色煤礦實(shí)施規(guī)劃,加強(qiáng)綠色煤礦建設(shè)管理,完善綠色煤礦建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),全面推進(jìn)綠色煤礦建設(shè)。全面總結(jié)推廣煤炭行業(yè)綠色煤礦建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)與模式,通過試點(diǎn)示范企業(yè)樹立先進(jìn)樣板,發(fā)揮試點(diǎn)示范作用,促進(jìn)煤炭工業(yè)綠色發(fā)展。

3.4.2大力發(fā)展煤炭循環(huán)經(jīng)濟(jì)

在大中型礦區(qū)內(nèi),以煤炭為基礎(chǔ),煤礦生產(chǎn)副產(chǎn)品和伴生礦物為重點(diǎn),發(fā)展電力、建材、煤化工等資源綜合利用產(chǎn)業(yè),建設(shè)煤-焦-電-建材、煤-電-化-建材等多種模式的循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)。合理利用內(nèi)蒙古中西部和山西北部高鋁煤炭資源,推行定點(diǎn)集中利用,建設(shè)煤-電-鋁-建材一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)。高效利用陜北和新疆富含油煤種,建設(shè)煤-化-煤化副產(chǎn)品綜合利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)。在大型選煤廠周邊地區(qū)建設(shè)洗矸、煤泥和中煤綜合利用電廠,加大煤矸石綜合利用。

3.4.3建立礦區(qū)環(huán)保保證金制度

綠色礦山建設(shè)需要充分的環(huán)保投入作保障。采煤沉陷區(qū)治理成本為5000~20000元/畝,露天礦排土場復(fù)墾成本約1000元/畝,土壤重構(gòu)需要2000~3000元/畝。為了確保環(huán)保投入,根據(jù)各地自然條件和環(huán)境承載能力,按照4~10元/t煤標(biāo)準(zhǔn)提取環(huán)保保證金,以滿足煤礦環(huán)境治理和生態(tài)修復(fù)的資金需求。按照誰投資、誰受益的原則,積極探索礦區(qū)生態(tài)恢復(fù)與治理的市場化,開辟多元化融資渠道,加快治理與修復(fù)進(jìn)程。

3.4.4推進(jìn)煤炭清潔高效利用

積極推進(jìn)煤炭深加工示范項(xiàng)目建設(shè),在煤炭資源和水資源相對(duì)豐富的地區(qū),重點(diǎn)支持大型企業(yè)開展現(xiàn)代煤化工升級(jí)示范工程建設(shè),加快先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。到2020年,全國形成煤制油1500萬t/a、煤制天然氣300億m3/a、煤制烯烴1500萬t/a和煤制乙二醇300萬t/a生產(chǎn)能力。不斷創(chuàng)新和完善煤炭深加工技術(shù),提高能源轉(zhuǎn)化效率、降低水耗和煤耗、降低生產(chǎn)成本,增強(qiáng)競爭力。支持開展煤炭利用項(xiàng)目的二氧化碳捕集、利用和封存技術(shù)研究和示范。大力推進(jìn)高效清潔發(fā)電技術(shù)的推廣和應(yīng)用,優(yōu)先發(fā)展高參數(shù)、大容量、超低排放的超超臨界發(fā)電技術(shù),配套建設(shè)深度脫硫、脫硝、除塵和脫汞設(shè)施,實(shí)現(xiàn)煤炭的清潔利用。到2020年,所有燃煤電廠大氣污染物排放達(dá)到燃?xì)怆姀S排放標(biāo)準(zhǔn)。積極發(fā)展區(qū)域供熱和熱電聯(lián)供,加快淘汰低效、污染的燃煤小鍋爐,提高煤炭利用效率,減少大氣污染。

3.5促進(jìn)煤炭與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

堅(jiān)持以煤為基、多元發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)煤炭與電力、冶金和煤化工等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,提升煤炭利用價(jià)值和煤炭行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

3.5.1加強(qiáng)煤電聯(lián)營

統(tǒng)籌銜接煤炭、電力發(fā)展規(guī)劃,重點(diǎn)圍繞大型煤炭基地主要礦區(qū)、煤炭儲(chǔ)備基地、坑口電廠(含低熱值煤電廠)、路口電廠、港口電廠,積極推進(jìn)“煤電一體化”和多種形式的 “煤電聯(lián)營”運(yùn)營模式。實(shí)現(xiàn)煤炭、電力企業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和協(xié)同發(fā)展,提升煤炭和電力產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。

3.5.2推進(jìn)煤鋼產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

依托重點(diǎn)煉焦煤礦區(qū)和鋼鐵項(xiàng)目,煤炭企業(yè)和冶金企業(yè)聯(lián)合投資建設(shè)規(guī)模化煉焦項(xiàng)目,確保焦炭產(chǎn)品適銷對(duì)路和焦化項(xiàng)目的規(guī)模化發(fā)展,促進(jìn)焦化副產(chǎn)品的集約化利用,提高焦化項(xiàng)目的盈利能力和市場競爭力。

3.5.3促進(jìn)煤炭與煤化工一體化發(fā)展

同步審批煤化工項(xiàng)目和配套煤礦項(xiàng)目,避免煤礦產(chǎn)能不合理增加或煤化工項(xiàng)目沒有煤源保障。鼓勵(lì)煤礦和煤化工項(xiàng)目上下游一體化發(fā)展,提升煤炭利用價(jià)值和煤化工項(xiàng)目的市場競爭力。

3.6激發(fā)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力

加大創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力度,強(qiáng)化激勵(lì)機(jī)制,激發(fā)創(chuàng)新活力,全面實(shí)施科技、管理和商業(yè)模式創(chuàng)新,推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

3.6.1拓展產(chǎn)品增值服務(wù)

充分挖掘客戶潛在需求,實(shí)現(xiàn)服務(wù)引領(lǐng)消費(fèi),開拓以增值服務(wù)為主題的產(chǎn)品價(jià)值增值空間。利用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù),超前把握客戶需求趨勢(shì),圍繞煤炭生產(chǎn)、加工、銷售和服務(wù)價(jià)值鏈,引導(dǎo)客戶參與產(chǎn)品創(chuàng)造過程,推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)由產(chǎn)品、服務(wù)營銷向引領(lǐng)消費(fèi)服務(wù)轉(zhuǎn)變,為客戶提供定制化服務(wù)和綜合解決方案。

3.6.2拓展產(chǎn)業(yè)跨行融合增值途徑

推動(dòng)產(chǎn)業(yè)縱向延伸、橫向耦合,開拓產(chǎn)業(yè)價(jià)值增值空間。優(yōu)化縱向產(chǎn)業(yè)鏈,延伸發(fā)展煤炭物流貿(mào)易、煤電和清潔能源供應(yīng)等產(chǎn)業(yè)的高端增值空間,從煤炭生產(chǎn)延伸到煤炭服務(wù)。拓展橫向產(chǎn)業(yè)鏈,按照相關(guān)多元原則,拓展裝備制造、建筑施工、設(shè)備租賃、金融服務(wù)等業(yè)務(wù)增值空間。

3.6.3加強(qiáng)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

深入實(shí)施科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,加快推進(jìn)重大技術(shù)研發(fā)、重大裝備研發(fā)與重大示范工程建設(shè),開展重點(diǎn)領(lǐng)域核心技術(shù)集中攻關(guān),加快推進(jìn)煤炭技術(shù)革命,實(shí)現(xiàn)我國從煤炭生產(chǎn)消費(fèi)大國向煤炭科技裝備強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)煤炭科技管理體系頂層設(shè)計(jì),統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)性、綜合性、戰(zhàn)略性煤炭科技研發(fā),提升煤炭科技整體競爭力。整合現(xiàn)有科研力量,建設(shè)一批國家煤炭技術(shù)創(chuàng)新中心和國家實(shí)驗(yàn)室。強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,健全技術(shù)創(chuàng)新的市場導(dǎo)向機(jī)制,打造若干具有國際競爭力的科技創(chuàng)新型領(lǐng)軍煤炭企業(yè)。鼓勵(lì)煤炭企業(yè)、高等院校及研究機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作,建立一批產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟,推進(jìn)煤炭技術(shù)集成創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。實(shí)施能源科技人才工程,強(qiáng)化能源科技人才梯隊(duì)建設(shè),培育一批能源科技領(lǐng)軍人才。圍繞煤炭安全綠色開采和煤炭清潔高效利用,應(yīng)用推廣一批、示范試驗(yàn)一批和集中攻關(guān)煤炭技術(shù),加速科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用,促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

[1] 謝和平,王金華.中國煤炭科學(xué)產(chǎn)能[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2014

[2] 牛克洪,劉玉朋.關(guān)于當(dāng)前形勢(shì)下產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及煤炭企業(yè)發(fā)展的思考[J].中國煤炭,2016(6)

[3] 國家統(tǒng)計(jì)局能源統(tǒng)計(jì)司.中國能源統(tǒng)計(jì)年鑒 [J].北京:中國統(tǒng)計(jì)出版社,2016

(責(zé)任編輯 宋瀟瀟)

七部門聯(lián)合發(fā)布 《關(guān)于構(gòu)建綠色金融體系的指導(dǎo)意見》

央行、財(cái)政部、國家發(fā)改委、環(huán)保部、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)了 《關(guān)于構(gòu)建綠色金融體系的指導(dǎo)意見》(以下簡稱 《指導(dǎo)意見》)。

《指導(dǎo)意見》提出,在符合發(fā)行上市相應(yīng)法律法規(guī)、政策的前提下,積極支持符合條件的綠色企業(yè)按照法定程序發(fā)行上市。支持已上市綠色企業(yè)通過增發(fā)等方式進(jìn)行再融資。“構(gòu)建綠色金融體系的主要目的是動(dòng)員和激勵(lì)更多社會(huì)資本投入到綠色產(chǎn)業(yè),同時(shí)更有效地抑制污染性投資。構(gòu)建綠色金融體系,不僅有助于加快我國經(jīng)濟(jì)向綠色化轉(zhuǎn)型,也有利于促進(jìn)環(huán)保、新能源、節(jié)能等領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步,加快培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),提升經(jīng)濟(jì)增長潛力。”《指導(dǎo)意見》提出了支持和鼓勵(lì)綠色投融資的一系列激勵(lì)措施,包括通過再貸款、專業(yè)化擔(dān)保機(jī)制、綠色信貸支持項(xiàng)目財(cái)政貼息、設(shè)立國家綠色發(fā)展基金等措施支持綠色金融發(fā)展。《指導(dǎo)意見》明確了證券市場支持綠色投資的重要作用,要求統(tǒng)一綠色債券界定標(biāo)準(zhǔn),積極支持符合條件的綠色企業(yè)上市融資和再融資,支持開發(fā)綠色債券指數(shù)、綠色股票指數(shù)以及相關(guān)產(chǎn)品,逐步建立和完善上市公司和發(fā)債企業(yè)強(qiáng)制性環(huán)境信息披露制度。發(fā)展綠色保險(xiǎn)和環(huán)境權(quán)益交易市場,按程序推動(dòng)制(修)訂環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險(xiǎn)相關(guān)法律或行政法規(guī),支持發(fā)展各類碳金融產(chǎn)品,推動(dòng)建立排污權(quán)、節(jié)能量用能權(quán)、水權(quán)等環(huán)境權(quán)益交易市場,發(fā)展基于碳排放權(quán)、排污權(quán)、節(jié)能量用能權(quán)等各類環(huán)境權(quán)益的融資工具。

Discussions of supply-side reform of China's coal industry

Zhu Chao

(Research Center of State Administration of Work Safety,Dongcheng,Beijing 100713,China)

This paper identifies key issues with China's coal supply-side covering coal production capacity,coal productivity,environmental production,work safety and coal use,analyses new trends with China's coal supply-side reform,finally this paper put forward corresponding six measures and recommendations toward solving excessive coal supply capacity,optimizing coal production structure,reducing coal supply costs,pushing green development of coal industry,promoting co-development of coal and relevant industries and stimulating new driving force for coal industry development.

coal supply-side reform,coal production capacity,industry structure,supply cost,green development,convergence development

TD-9

A

朱超(1966-),男,江蘇海門人。碩士,國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局研究中心副研究員。研究領(lǐng)域?yàn)槟茉凑吲c規(guī)劃、能源環(huán)境研究。