淺析當代專題地圖的現狀及應用前景

劉美春,肖劍平

(武漢市測繪研究院,湖北 武漢 430022)

?

淺析當代專題地圖的現狀及應用前景

劉美春,肖劍平

(武漢市測繪研究院,湖北 武漢 430022)

專題地圖是文化的產物,其應用面、產品形式、應用價值都是隨著時代的發展而變化的,不同時期、不同領域受關注的程度差異很大。本文從當今專題地圖的現狀著手,從專題地圖的特性、發展條件及發展趨勢幾個方面進行了論述,分析了其應用前景。

專題地圖;手繪地圖;藝術設計;創新設計;社會應用

人類進入文明時代以后便開始使用地圖,地圖作為圖像語言和信息交往的文化工具是不可替代的,人類對地圖的興趣是永恒的。陳述彭院士曾提出:隨著科學技術的進步,人類活動空間的擴展,人們對地圖的興趣和需要也日益增長。在以市場機制和競爭機制為主導的經濟社會,我們應該采取新的對策,經常地、認真地考慮社會的需求,提高為社會服務的意識和觀念,對地圖的選題、內容、表現方法和出版形式作必要的反思和調整。即表現形式多、社會需求廣、應用前景闊是當今專題地圖的現狀,但如何才能更好、更快、更廣地發展是應進一步思考的問題。

一、手繪地圖的復興——地圖市場中的舊瓶新酒

手繪地圖即手工繪制的地圖,分為手繪地圖、手繪示意性地圖和手繪地圖畫3類,其中手繪地圖畫是指在繪畫中加入少量的地圖元素,將地圖符號和繪畫藝術有機融合在一起,一般沒有十分明顯的方位意義,藝術色彩十分明顯,地圖的功能極少,美術的功能更多。

手繪示意性地圖即制圖者站在繪制區域的某一個角度按照主要地物的相對方位、根據該地點的獨有特色和個人的喜好勾畫出具有獨特韻味的作品。這種地圖地物要素表示沒有統一的標準,但地物之間的相對關系基本與實際相符,具有一定的方位參考意義,地圖色彩較濃。它不僅僅是簡單的坐標的標注,也不再只是單純地尋找目的地的工具,而是更多地融入了藝術美感和藝術表現力,兼具審美和收藏價值,在古地圖中十分常見(如圖1所示),并且在21世紀初盛行于中國高校和旅游行業。

圖1 古代手繪示意性地圖

手繪地圖是20世紀90年代之前即傳統的計算機繪圖手段之前的地圖繪制方式,所有地物、符號和注記嚴格按照一定的規范和標準進行制作,同類地圖內容表示方式完全一致,具有地圖最基本的特性和功能,是真正意義上的地圖。繪制方式上與現代制圖的高科技手段不同,在設計理念上兼有仿古的意識;從審美的角度來說,具有個性,不容易“撞車”。在當今數字化時代受到人們青睞的原因很簡單:手繪地圖與繪畫、書法等藝術一樣,具有唯一性、不可替代性,具有時代特征和傳統藝術的多重屬性,具有地圖的指示功能,具有藝術品的審美價值;市場上千篇一律的數字化地圖產品讓人們產生了視覺疲勞,人們時不時地想起手繪地圖的美、手繪地圖的味。

二、藝術性與時代相結合——專題地圖的生命之源

藝術是時代精神和社會生活的產物,是與文化背景和文化思維息息相關的,其生命力在于它的思想性和藝術性。只要善于觀察,不難發現近年來在景觀設計、建筑裝潢設計、服裝設計、園林綠化設計、廣告設計、動漫設計、網頁設計等領域,藝術設計理念隨處可見。另一方面,人們具有視覺疲勞和審美慣性,不同時期、不同地域、不同領域的人們審美觀念和喜好都不一樣。法國著名的史學家、評論家丹納說:“要理解一件藝術品、一個藝術家、一群藝術家,必須正確地設想他們所處的時代精神和風貌概況。”善于從其他藝術成果中吸取設計觀念、設計元素的營養,這是地圖設計的時代需求。

對于一般的消費者來說,使用地圖的出發點是尋求有用的地理信息。隨著市場經濟和社會文明程度的發展變化,人們的審美觀念和社會需求也發生了很大的變化,在追求共性的前提下,追求另類的風氣越來越濃。統一標準、相似材質、相似規格的傳統地圖雖然實用性很強,但在很多情況下人們并不需要太高的精度和準確性,只要能說明是什么就足夠了,有時甚至只需要有那么一個朦朧的影子或背景,更多的是追求地圖以外的實物的美和用途。藝術性效果好的地圖作品往往更受追捧、奉為珍品,在裝飾、服飾、工藝美術等作品中增加地圖圖案元素的地圖藝術品具有一定的社會需求和社會價值,這就超越了地圖本身的使用價值,這是歷代專題地圖學專家共同期望的結果。

就地圖本身而言,藝術效果是其生命力的決定因素,這種藝術屬性不是獨立、附加的,而是與地圖內容相輔相成、融合在一起的,也是與時代相適應的。因此,藝術設計是專題地圖永恒的話題,創新、實用、美觀是新時代專題地圖的生命力所在。不過在很多情況下人們很難把握好地圖與藝術之間的融合性,有時過分突出地圖的表現力,導致圖面過于呆板和流于形式,有時過于注重藝術性,夸張地表示一些與地圖不相干的東西,結果喧賓奪主,大大影響地圖的實用價值,極易產生地圖不像地圖、藝術品不像藝術品的尷尬局面。事實上,地圖與藝術品之間有很多切入點,主要看作者如何挖掘和有效表達。如剪紙地圖(如圖2所示)、青花瓷地圖絲巾(如圖3所示)等地圖藝術品,實現藝術性與寫意性相結合、現代藝術與傳統文化緊密結合,通過地圖傳承中國非物質文化遺產,實用性和藝術性并存,既具個性又繼承傳統。

三、技術與服務的變化——為創新奠定基礎

計算機技術、信息技術、網絡技術、空間分析技術、數據挖掘技術、云計算技術、傾斜攝影技術等高新技術的發展,使專題地圖在生產方式、技術手段和服務方式上都出現了轉型和升級,地圖產品由單一的紙質地圖到數字地圖、多媒體地圖,并逐步細化到認知制圖、景觀地圖、環境地圖、模擬地圖、分析地圖、類型地圖、態勢地圖、浮雕影像地圖等多樣化的表現形式。

圖2 青島剪紙地圖

圖3 地圖絲巾——青花瓷效果

1. 測繪高新技術在專題地圖中的應用

縱觀地圖制圖領域的發展軌跡,從手繪制圖到數字制圖、經驗制圖到理論模型制圖、可視化地圖到信息圖譜、空間分析再到數據挖掘和知識發現,逐步從單模式到多模式、從圖形模式到思維模式、從數字化到智能化轉變。計算機和信息技術使專題地圖脫離了手工時代,豐富了專題表達,網絡技術拓展了專題地圖的應用范圍,空間分析和數據挖掘技術大大提高了專題信息的廣大和深度,云計算技術簡化了數據提取和數據處理流程,傾斜攝影技術的應用拓展了多維信息在專題地圖中的表達。

對于暈渲地圖,手繪暈渲地圖風格與水墨山水畫類似,應用繪畫技術進行地形立體造型,通過顏色漸變體現地貌特征,立體感強,富有表現力,通俗易懂,賞心悅目。信息化時代通過計算機的方式,利用數字地圖處理技術,利用數字高程模型數據,通過灰度的變化模擬實際地面本影與落影來反映實際地形起伏特征,并結合分層設色達到立體效果,雖然缺乏手繪暈渲圖的韻味,但也是一種發展趨勢,無論是單張地圖還是圖集圖冊中都得到了普遍應用。

2. 專題地圖的服務方式和服務面的變化

在傳統的紙質地圖時代,地圖的使用領域和使用形式相對單一。近年來,隨著多學科高新技術的不斷發展、關聯與融合,傳統的專題地圖產品模式和服務方式已經跟不上時代的步伐,國際上對專題地圖的技術研究和成果應用上也不斷地創新。專題地圖依托信息化建設不斷拓寬應用領域和表現形式,廣泛應用到國民經濟的方方面面,用得最多的有國土規劃行業、城市建設與管理行業、交通運輸行業、電信通信行業,以及氣象、地質、水文、農業等方面,尤其在國防、防災等應急保障方面作用凸顯[6],其使用者不僅是地圖和測繪方面的專業人士,而是已經涉及全人類,滲透到了人類活動的各個領域和所有涉足的空間,滲透到了各行各業、家家戶戶、老老小小,在生產、生活、科研中無處不在、無處不用。

專題地圖避免了純文字和圖片信息的單一性,時空信息和各類專題信息都能通過地圖語言來進行說明和簡化,實現了時空信息和各類專題信息的有機融合。近年來,國家采取基礎測繪、國情普查和監測等一系列的措施對基礎數據和各類專題數據進行收集與整理,以數據庫的方式對信息進行存儲、管理和分發,能夠很好地解決不同行業、不同管理單位之間的信息孤島問題,其提取和使用十分便捷,可為公益性專項服務奠定基礎,更好地服務國防、服務國家、服務百姓。

四、綜合性人才隊伍建設——專題地圖應用與創新的先決條件

隨著計算機等高端設備的出現和制圖軟件的不斷成熟和應用,新時期的專題地圖往往基于一定的數據庫基礎而進行批量化生產,簡化了地圖編制流程,細化了表示空間,因此為地圖的仿制創造了條件,使設計風格容易跟風,地圖市場琳瑯滿目形形色色的用相似的線條、相似的符號、相似的顏色表示出來的不同空間或同一空間的相似面孔的地圖,嚴重缺乏創意設計;同時,在數據基礎上進行編制和設計地圖而產生的地圖內容過于細化,圖面信息過于堆砌,許多信息甚至是冗余信息,影響讀者對興趣點的獲取,面面俱到的結果是什么都看不到。另一方面,設計人員理論文化水平都很高,走出校門就具備初級資格,設計單位對人才的使用和培養往往拔苗助長,經過簡短的幾個月走形式的培訓或根本不經過培訓就直接上崗,導致設計人員連數據是什么都摸不著頭腦就開始作業,一知半解就可以進行洋洋灑灑的技術設計,“紙上談兵”、“好高騖遠”、“知其然不知其所以然”的隨處可見。

測繪不僅僅是專業人做專業事,如果設計人員不具備一定的專業素養和實踐經驗,過分依賴理論模型而忽視經驗,不僅容易產生“翻燒餅”的局面,這種將不同的數據拿過來換個名稱和“臉譜”的速成地圖,毫無新意和創意,成果極易讓人產生視覺疲勞,影響使用效率。

技術創新引領服務創新,亟待綜合性人才隊伍培養。隨著服務面的推廣和多學科的相互穿插和融合,專題地圖的技術服務不僅局限于測繪領域,其對專題地圖技術人員隊伍素質和技術水平也提出了更高的要求,培養綜合型人才隊伍是社會之所需、時代之所需。這里所謂的人才隊伍,不僅是地圖專業技術人員,同時也包括具有市場敏銳感的市場分析和公關人員、具有美學功底的藝術設計者、具有文藝細胞的文學家、具有規劃和空間分析能力的指揮家等。因此需大力培養綜合性人才隊伍,擴大相關技術人員的知識面和創新能力,擴大決策者的視野,提高社會責任心,提高全民素質。不斷創新產品模式和挖掘產品社會化應用面和實用價值,研發公共產品和服務性成果,讓專題地圖惠及社會、惠及領導決策、惠及廣大民眾,只有這樣,專題地圖才會散發蓬勃的生機。

五、社會化應用推廣的背后——機遇與挑戰并存

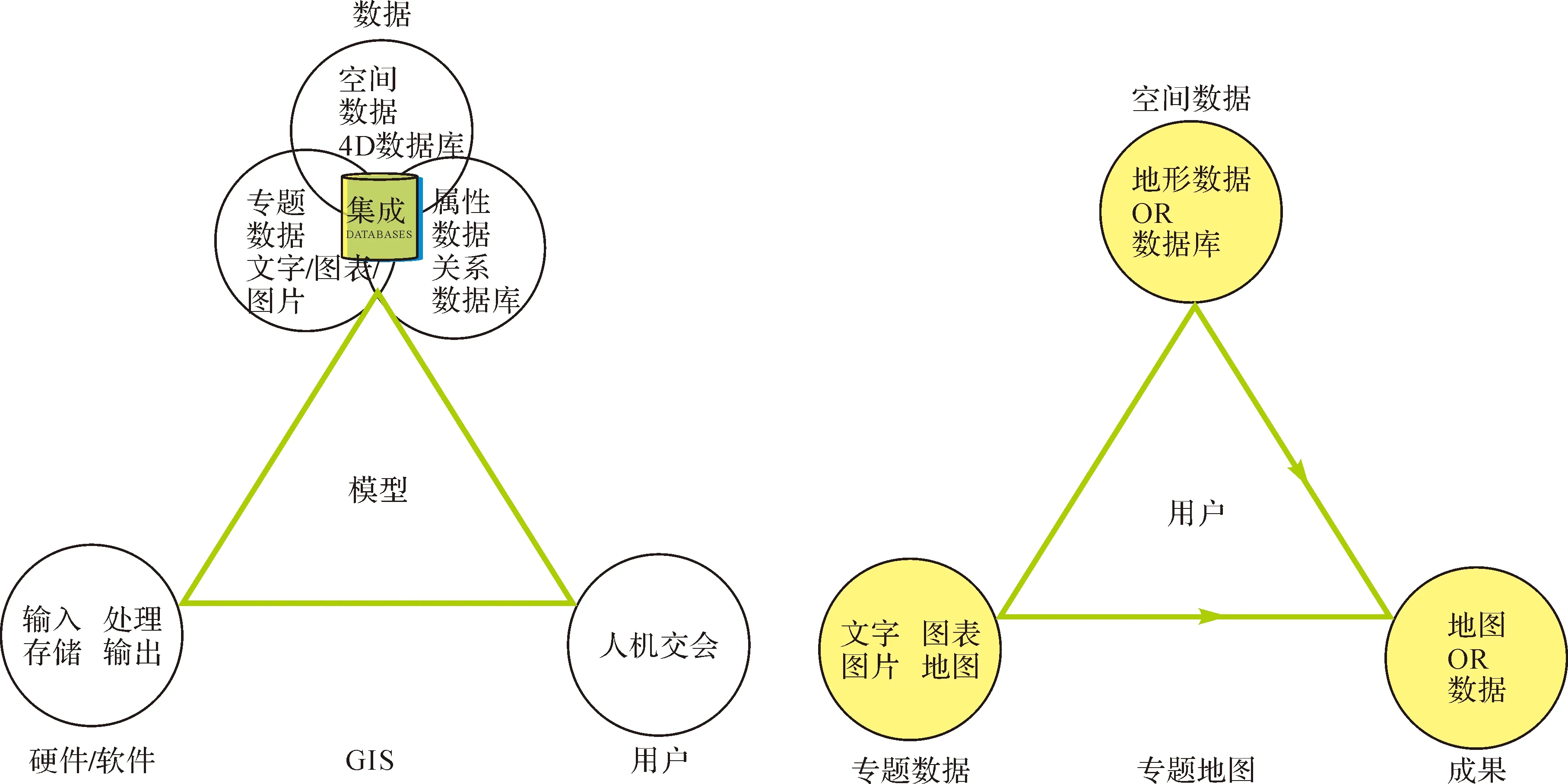

專題地圖作為各學科長期研究積累知識的高度概括,是一種最直觀、用途最廣的信息載體,是空間數據分析與專題信息提煉的結果,是知識表達最直接的表現形式和藝術設計結果,集結了人們智慧的結晶,不僅是人類活動的指南,同時是人類文明與進步的象征、具有時代意義的歷史見證。隨著經濟建設的發展,各行業積累的地理信息越來越多,地理信息跨行業、跨部門、跨地域分布存儲,亟待基礎地理信息與各行業專題信息進行整合[6]。事實上專題地圖與地理信息系統有著十分密切的聯系(如圖4所示),地理信息系統一般建立在一定的專題地圖數據的基礎上進行數據分析、統計和計算,脫離專題數據庫,信息就像水中的浮萍、空中的樓閣,沒有支撐。

專題地圖與人們的生產、生活息息相關,人類的活動、大自然的活動形式與活動規律都可以在地圖中進行鏈接。但專題地圖的社會應用價值受地域、文化、年代、意識等的約束,亟待人們進一步的認可;同時由于研究地理、地學等專業人士的知識面和認知能力有限,對信息的挖掘能力不到位,對知識的表達形式太單一等原因,目前專題地圖的社會應用價值根本沒有體現出來。早在1987年,ICA主席Taylor就在《地圖學在中華人民共和國之新近發展》中指出:中國地圖學面臨著社會需要和時代危機的挑戰,在技術改革、觀念更新與體制改革三個方面需要做很大的努力。地圖學進入信息時代之后,數據的多元異構問題、思想認識問題、數據共享問題、建設與需求兩張皮問題等依然十分突出。進入互聯網時代的今天,地圖學所面臨的問題同樣很多,但地圖的應用廣度和深度在不斷地深化和拓展。

圖4 GIS與專題地圖的關聯

專題地圖是滲透性極強的信息工具,可以通過不同時期、不同區域的不同信息進行分類、分級、聚類、整合,以最直觀的圖形和符號方式進行信息表達。尤其是隨著人類活動空間范圍的不斷擴展,專題地圖不僅在地球空間中得以廣泛應用,同時應用到了對月球等其他星球的探索中,空間展示不斷從二維、三維到多維,為全球星球探測、環境分析、氣候變化研究、病毒研究、生物研究等前沿科學提供了技術支撐和信息傳輸工具。在新的信息時代的洪流中,隨著互聯網+的社會化應用的拓展,專題地圖不僅要在產品方式上進行改變,同時要在服務模式上進行大膽嘗試,在服務質量上做文章,從傳統的被動型服務向主動型服務轉變;由單一模式向多種載體、多種表現形式、多種用戶需求轉變。專題地圖的應用前景十分可觀。

六、結束語

專題地圖具有時效性和時代特色,隨著時代的變遷,其需求和表示方式在不斷地變化,社會需求量越來越大,需求面越來越廣,應用方面存在很大的空間和可挖掘性,服務方式應隨著需求進行改進。筆者以一個地圖設計和應用者的身份,站在社會這個大視角來審視當今專題地圖的社會性,同時以一個社會人的身份來分析其發展趨勢和應用前景,期待專題地圖的生命力隨著科技水平的提高而綻放異彩。

[1]祝國瑞,郭禮珍,尹貢白.地圖設計與編繪[M].武漢:武漢大學出版社,2002.

[2]高俊.換一個視角看地圖[J]. 測繪通報,2009(1):1-5.

[3]俞連笙.地圖科學與美學的融合——關于地圖的美學思考[J]. 測繪學報,1990,19(4):307-313.

[4]王家耀,安敏. 地圖演化論及其啟示[J]. 測繪科學技術學報,2012,29(3):157-161.

[5]廖克. 現代地圖學的最新進展與新世紀的展望[J]. 測繪科學,2004,29(1):5-9.

[6]肖劍平.面向非專業用戶專題地圖服務技巧研究[J]. 測繪通報,2014(7):94-97.

[7]趙希,朱大明,李嚴. 宋代山水畫對古地圖繪制的影響淺析[J]. 測繪科學,2012,37(3):150-151.

[8]龔纓晏. 舊瓶裝新酒——盧斯旭的世界地圖[J]. 地圖,2008(6):122-125.

[9]肖劍平,馮平,李建沂.地圖見證武漢十年發展歷程[J]. 測繪地理信息,2014,39(2):59-62.

[10]李占榮. 中國古地圖與山水畫[J]. 中國測繪,2008(4):72-75.

The Present Situation and Application Prospect of Thematic Maps

LIU Meichun,XIAO Jianping

劉美春,肖劍平.淺析當代專題地圖的現狀及應用前景[J].測繪通報,2016(10):117-120.DOI:10.13474/j.cnki.11-2246.2016.0344

2016-02-15

劉美春(1973—),女,高級工程師,主要從事地圖數據制作、數據管理與應用、數據檢審、地圖設計與生產管理等工作。E-mail:593806949@qq.com

P285

B

0494-0911(2016)10-0117-04