重走長征路 憶紅色經典(下)

全國老年期刊重走長征路采訪團重走長征路再次啟程。本期,將與您一起回首那段崢嶸歲月,一同見證長征勝利會師的偉大時刻。

第二階段第一站:遵義

重走長征路第二階段第一站,來到了貴州省遵義市。說到遵義,就不得不說當年紅軍突破敵軍的第五道封鎖線后,在這里召開的遵義會議。1935年1月7日紅軍長征途中占領遵義。貴州軍閥王家烈、候之擔聞訊,慌忙調兵遣將,在婁山關一帶設防,以保老巢。為確保中共中央在黔北遵義建立新戰略根據地,確保主力部隊在遵義休整和遵義會議的安全,中央軍委命令紅一軍團第二師第四團率部追擊,向北逃竄的敵軍,奪取婁山關,以防御川南之敵向遵義進犯。1月9日紅軍以猛烈火力從關南發起總攻,迅猛殺上婁山關,戰斗大獲全勝,為遵義會議的召開作出了重要貢獻。

遵義會議結束了王明“左”傾機會主義路線在黨中央的統治,確立了以毛澤東為代表的新的中央正確領導,把黨的路線轉到了馬克思列寧主義的軌道上來。遵義會議是我黨歷史上一個生死攸關的轉折點,是中國共產黨第一次獨立自主地運用馬列主義基本原理解決自己的路線、方針和政策的會議。它是中國共產黨從幼年的黨走上成熟的黨的標志。

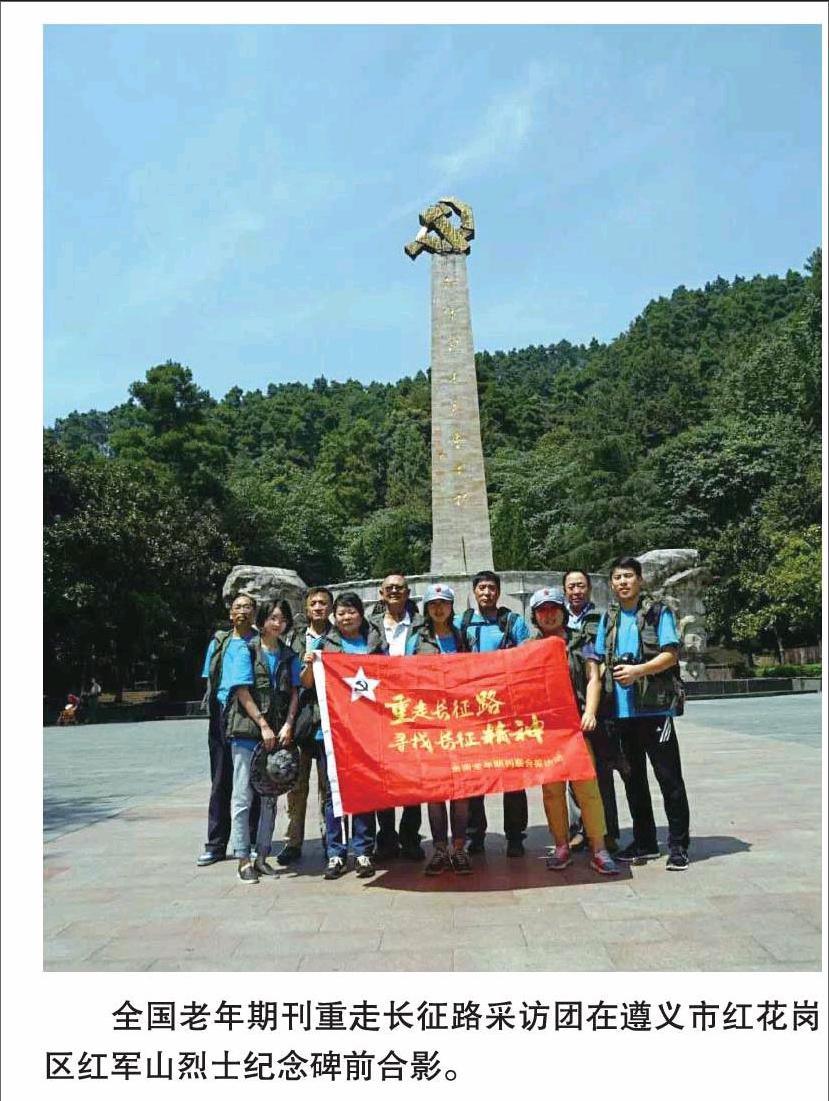

紅軍烈士陵園位于遵義市紅花崗區境內,1958年,為紀念長征時期在遵義犧牲的紅軍烈士,遵義地、市委在鳳凰山的小龍山上修建了遵義紅軍山烈士陵園,含烈士紀念碑、陳列室、鄧萍墓、紅軍墳、女衛生員塑像等紀念體系,成為全市著名的中國愛國主義教育基地。

婁山關,又名太平關,是川黔的咽喉要道。1935年1月初,中央紅軍突破烏江天險,1月7日占領遵義城,貴州軍閥王家烈、侯之擔調兵遣將在婁山關一帶設防,中央軍委決定紅一軍團第二師追殲敵人,1月9日紅軍攻下婁山關,進占桐梓,并組成遵義北面防線,保證了“遵義會議”的順利召開。2月19日,中央紅軍二渡赤水,回師黔北,25日紅軍與軍閥王家烈的黔軍2個師在婁山關展開激戰,紅軍殲滅黔軍2個團,擊退敵軍2個師,26日攻下婁山關,拉開了“遵義戰役”的序幕。

第二階段第二站:赤水

“戰士雙腳走天下,四渡赤水出奇兵……毛主席用兵真如神!”歌詞中所唱出奇兵的地方就是赤水。

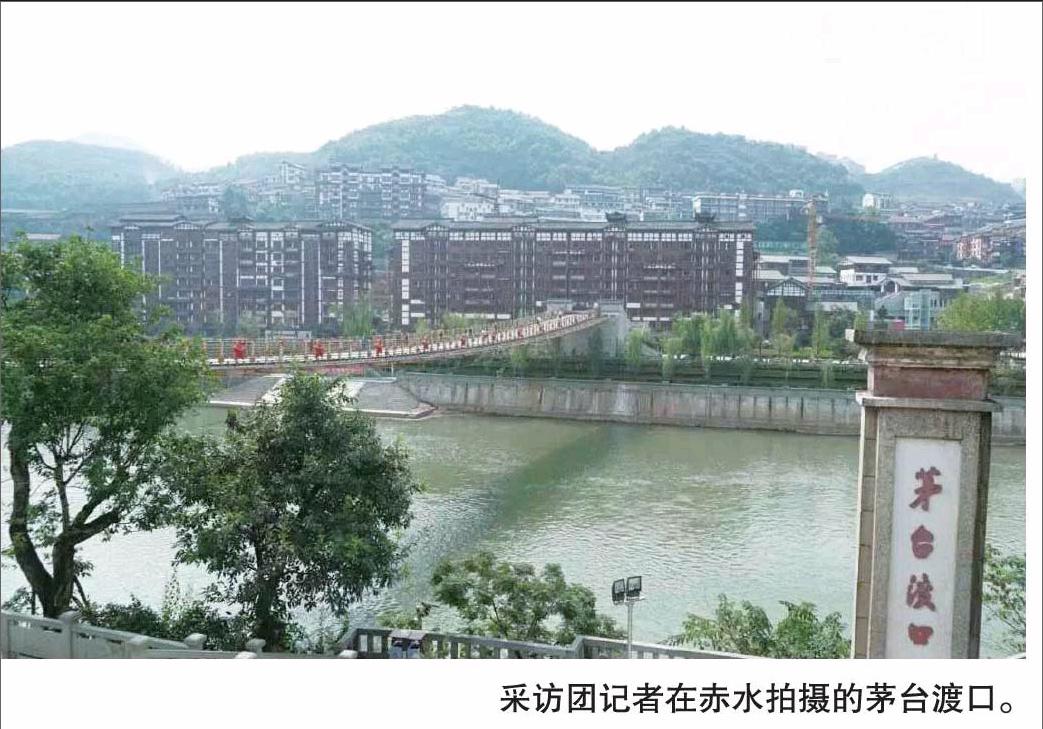

茅臺渡口是“四渡赤水”中的第三渡。紅軍二渡赤水后又二占遵義城,在國民黨軍的圍攻下,紅軍從這里向西渡過赤水河,經過魯班場戰斗,使敵人誤以為紅軍仍然要北渡長江,把敵軍都吸引到黔北,這才有了第四次渡赤水河,來了個“兵臨貴陽逼昆明”,把敵軍遠遠地甩在后面。

在距茅臺鎮約90公里的習水縣土城鎮的四渡赤水紀念館里,講解員講述了一渡赤水的經過。紅軍一渡赤水前準備從土城這一帶北渡長江與紅四方面軍會師,開辟川西革命根據地,但遭到了川軍頑強的阻擊。根據掌握的敵情,紅軍決定在土城附近的青杠坡等地殲滅前來的川軍。戰斗打響后才發現川軍的兵力和戰斗力大大超過了預先的估計,參戰的紅三軍團損失很大,朱德總司令親自到前線指揮,把干部團調上去支援,才收復了失去的制高點。毛澤東看到這種情形,果斷地下令撤出了戰斗。紅軍北渡長江無望,又不能在土城坐以待斃,這樣就有了一渡赤水。

四渡赤水戰役,毛澤東指揮中央紅軍三個月的時間六次穿越三條河流,轉戰川貴滇三省,巧妙地穿插于國民黨軍重兵集團圍剿之間,不斷創造戰機,在運動中大量殲滅敵人,牢牢地掌握戰場的主動權,取得了紅軍長征史上以少勝多變被動為主動的光輝戰例。

同時,四渡赤水也是“毛主席用兵真如神”的真實寫照,也因此被毛澤東本人認為是他軍事生涯的“得意之筆”。四渡赤水后,毛澤東的軍事指揮天才被廣泛接受,他真正取得了紅軍的領導和指揮權。從遵義會議到四渡赤水的結束,完成了中國革命歷史的一個關鍵的轉折點。

第二階段第三站:雅安

中央紅軍在“四渡赤水”之后,把國民黨追兵甩在后面,從東面繞過貴陽,又向西橫穿云南的東北部,在武定轉而向北。國民黨軍的主力一路緊追,紅軍經歷了不少戰斗,并遭遇了一道天險——金沙江水面寬而流速急,江面上沒有橋梁。干部團首先占領了皎平渡渡口,因國民黨守軍搶走了群眾的渡船,紅軍只找到兩條,后來又找到5條。同時,紅四團化裝成敵軍拿下了祿勸、武定、元謀三座縣城并控制了幾個渡口。紅一軍團和紅三軍團兩萬多紅軍就靠這七條小船來回擺渡了七天七夜,終于全部渡過了金沙江。

渡過金沙江以后,國民黨中央軍的追兵被金沙江隔在了南岸。紅軍繼續北上,在會理境內,召開了黨的中央政治局擴大會議,這是遵義會議之后的一次最重要的會議,肯定了四渡赤水以來毛澤東軍事路線的正確性,批評了林彪等人對此的懷疑態度,從根本上確立了毛澤東對紅軍的領導地位。同時進一步確定紅軍的目標是北上與紅四方面軍會師,建立川陜甘革命根據地。再往北有了紅軍先遣隊司令員劉伯承和彝族部落首領小葉丹成為結拜兄弟,保證紅軍安然經過彝族地區的傳奇故事。

紅軍經過千難萬險,終于來到了波濤洶涌的大渡河邊。四渡赤水時紅軍經過了幾次大的戰斗,雖然補充了一批貴州籍的新戰士,但一路苦戰得不到休整,部隊傷亡不小,只剩下兩萬余人。在這一段四千華里的路途上,平均每華里就有兩三名紅軍戰士倒下,真是血與火的征程!

第二階段第四站:飛越大渡河

雅安以西是一片崇山峻嶺,大渡河上13根鐵索的瀘定橋仍然保留著當年的雄姿。1935年5月,中央紅軍來到了四川省石棉縣的安順場,準備在這里渡過大渡河,北上與紅四方面軍會師。紅一軍團的一師一團在安順場殲敵兩個連,找到一條小船。二營營長孫繼先指揮二連連長熊尚林等十七名戰士乘這條船強渡成功,這就是聞名天下的紅軍十七勇士或稱為十八勇士。隨后,紅軍利用僅有的四條小船,將紅一師和干部團渡過河去。軍委電令紅一師及干部團為右縱隊,歸劉伯承、聶榮臻指揮,循大渡河左岸;林彪率一軍團軍團部、紅二師主力及紅五軍團為左縱隊,循大渡河右岸,均向瀘定橋急進,協同襲取該橋。

紅軍左縱隊的先遣團紅四團晝夜兼程240華里,出其不意地出現在瀘定橋的西橋頭。二連連長廖大筑等二十二位勇士在我輕重機槍的掩護下,冒著東橋頭敵守軍射來的彈雨,在光禿禿的鐵索上鋪設木板,紅軍勇士們終于沖到東橋頭,消滅了東橋頭的敵兵。右縱隊此時也沿大渡河前進到瀘定橋東,兩面夾攻,徹底殲滅了瀘定城內的敵軍。

第二階段第五站:翻越夾金山

飛奪瀘定橋、飛越大渡河之后,紅軍來到終年積雪的夾金山下。“長征萬里險,最憶夾金山”。據統計,紅一方面軍一共翻越夾金山、夢筆山、長坂山、打鼓山、拖羅崗5座雪山。夾金山無疑是其中知名度最高的一座。

1935年的6月,海拔3000米以上的山上白雪皚皚。紅軍經過連續行軍作戰,極度疲勞而且只穿著單衣,而山上的氣候千變萬化,大隊人馬翻山時不時會遇到暴風雪。饑寒交迫更加上缺氧,有的戰士爬著爬著就倒下了,還有的戰士被風暴吹倒而滾下山去,再也沒能爬上來。

歷經磨難,中央紅軍終于勝利地翻過了海拔4114米的夾金山,在懋功(今小金)縣的達維與前來迎接紅一方面軍的紅四方面軍勝利會師。中央紅軍已經轉戰了八個多月,損失極大。紅四方面軍給一方面軍的同志們送來了糧食、軍裝、槍支彈藥和其他物資,而且還為一方面軍補充了兵員。兩支紅軍會師后,形成了更加強大的革命力量。

猛固橋位于小金縣城(舊稱懋功)以東7公里處,猛固橋是猛固橋和馬鞍橋的合稱。猛固橋橫跨于沃日河上,馬鞍橋橫跨于撫邊河上,兩橋相距不足200米,但都稱得上地處要沖。猛固橋由十根鐵索組成,架于峭壁之間,跨于急流之上,地勢險要,易守難攻。

1935年6月,紅四方面軍三十軍政委李先念率軍占領小金(當時叫懋功)縣城。幾天后,紅一、四方面軍下夾金山進小金縣城,李先念率部在此迎接毛澤東、朱德、周恩來等進城。橋頭上現有一塊碑石記載著此事。如今的猛固橋依然挺立,而無數的革命先驅卻已遠去。

第二階段第六站:懋功、卓克基

1935年的5月,紅三十軍政委李先念率五個團從汶川出發,先后攻占兩河口、撫邊,接著南下,于6月8日經過猛固橋等激烈戰斗,占領了懋功縣城,并于當晚拿下了達維。隨即做好了迎接紅一方面軍的準備。

毛澤東等中央領導于6月17日翻過夾金雪山,隨后中央縱隊進駐懋功縣城,一軍團駐在撫邊等地。會師后,在會師廣場一側的的天主教堂內,召開了駐懋功的團以上干部會議,史稱懋功會議。

縣城東邊的三關橋,也是一座保留較好的鐵索古橋,當年會師后的紅軍在這里消滅了守橋的敵軍,也就是著名的三關橋戰斗。橋的兩頭均依崖而建橋頭堡,南岸堡為亭閣式石木結構建筑,當年紅軍刻的標語清晰可見。北岸則為片石碼砌,城堞式山墻。兩邊橋頭堡上至今仍留著當年的累累彈痕,清晰地展示紅軍長征途中的壯懷之旅。

1935年6月26日,中共中央政治局在四川懋功北部的兩河口召開會議。會議明確提出北上建立陜甘革命根據地,以便領導和推動全國抗日運動的戰略方針,通過了《關于一、四方面軍會合后戰略方針的決定》,為實現黨和紅軍北上抗日和領導全國抗日運動的偉大戰略目標奠定了基礎。

兩河口會議后,中央紅軍繼續向北,來到長征途中第二座大雪山——夢筆山。1935年中央紅軍紅六團于6月24日翻越夢筆山進入卓克基地區,時任國民黨“游擊司令”的索觀瀛親率土兵200余人進行阻擊。土兵槍法很準,將宣傳民族政策的通司打死,紅軍被迫還擊,土兵節節敗退。從夢筆山到卓克基有近100里的路程。土兵敗退到官寨,索下令憑借其堅固的攻防設施進行頑抗。深夜,紅六團為聯絡后續部隊向天空發射數顆五光十色的信號彈。此時正值馬爾康雨季,土兵使用的火藥槍因受潮而無法使用。土兵以為紅軍會施“法術”,嚇得驚慌棄寨,倉皇而逃,紅軍就這樣占領了土司官寨。

紅軍在這一帶進行籌糧,為過草地做準備,當地的藏、羌等各族人民群眾給予紅軍極大的支援。在此之前,中央政治局決定將一、四方面軍分為左中右三路,向松潘及其西北方向前進。

第二階段第七站:紅軍經過的草原

翻越雪山,紅軍繼續向草地(紅原)進發。1935年6月至1936年8月,中國工農紅軍紅一方面軍、紅二方面軍和紅四方面軍長征途經刷經寺。這里有一座著名的亞口夏山紅軍烈士墓。

亞口夏山,是紅軍翻越的第三座雪山,4800米的亞克夏同時也是紅軍經過的五座雪山的最高一座。關于亞口夏山紅軍烈士墓來由的傳說:解放初剿匪期間部隊翻越這個亞口進軍黑水,發現山上整齊排列了十二具尸骨,旁邊還有一些武器裝備的殘骸,旁邊還插著一個字跡不清的木牌。根據情況分折,這些尸骨肯定是一些軍人,而這里國民黨軍隊沒來過,藏兵有來往但即便有死者也不會這樣排列,如此研判一番,確定他們是在1936年第三次翻越長坂山北去毛爾蓋的紅四方面軍的一個建制班。后來新成立的紅原縣政府便就地掩埋了這些尸骨,并刊碑建起了這座海拔最高的紅軍烈士墓。

走過刷經寺,就進入了茫茫大草地。1960年,周恩來總理為紅原縣命名,意為紅軍長征走過的大草原。

1935年6月至1936年8月,中國工農紅軍紅一方面軍、紅二方面軍和紅四方面軍長征在紅原爬雪山、過草地、越沼澤,歷時一年零兩個月,經歷長征中最為艱難的歲月,這片草地深印著紅軍的足跡,鐫刻下中國革命史上那段最為艱難、最為悲壯的征程。在這片草地上留下了“金色的魚鉤”和“七根火柴”等動人的故事,日干喬大沼澤、色地壩、年朵壩大草地等革命遺址。

紅原廣大牧民群眾為紅軍當向導,把自己家維持生計的青稞和牦牛支援紅軍。毛澤東主席在延安時期和全國解放后,曾多次高度評價紅軍長征爬雪山、過草地時藏羌人民的革命業績,并深情地將其贊譽為中國革命史上特有的“牦牛革命”。

第二階段第八站:向甘南進發

紅軍經過大草原后,向甘南地區進發,進入甘南州迭部縣。俄界會議遺址位于迭部縣城東南68公里處的達拉鄉高吉村。具有歷史意義的“俄界會議”,讓這里成為中國革命史上一個不可忽略的地方。

1935年9月11日,正在長征途中的黨中央率軍委直屬縱隊和紅一方面軍紅三軍團由四川若爾蓋進入迭部縣達拉溝,與先期到達的紅一方面軍紅一軍團匯合,9月11日夜至12日,中共中央在達拉溝高吉村召開政治局緊急擴大會議,史稱“俄界會議”。毛澤東在會上作了決定紅軍前途命運的重要戰略方針的報告,決定成立由毛澤東、周恩來等五人組成全軍最高領導核心。會后,紅軍進行了整頓和縮編,組建了陜甘支隊,提高了部隊的機動性和戰斗力,為長征勝利提供了軍事保障。

第二階段第九站:突破臘子口

1935年9月13日,中央紅軍到達甘南州的茨日那村。這里的藏民商戶尕讓熱情相迎,從倉庫里取出大量糧食和肉食慰問紅軍。在此停留期間,毛澤東向紅四團下達了“奪取臘子口”的命令。

“臘子口”藏語的意為狹窄的山道隘口,當地人有“走過臘子口,如過老虎口”一說。紅軍之所以選擇攻擊臘子口,是因為其他的北上出路都被國民黨中央軍和地方軍閥的重兵死死堵住。而敵人之所以沒有在臘子口布置更多的兵力,也是因為他們做夢也不會想到紅軍會來碰這個“天險”。

9月16日下午4時,攻打臘子口的戰斗打響。紅軍經過5次連續激烈的沖鋒都沒有攻下臘子口,傷亡巨大。紅軍緊急召開會議,大家認為要是有一支部隊登到山頂,然后從上向下進行攻擊,一定能夠奪取臘子口。這時候,有個叫甘仁的苗族小戰士,自告奮勇,他說,給他一個帶鐵鉤的長桿子,再高的山峰,他也能爬上去。帶著簡陋的登山工具,小紅軍戰士手腳麻利地爬到山頂,然后把紅軍的綁腿一條條連接起來,從山頂扔下來,幫助15名敢死隊員登上了山頂,紅軍最終取得了臘子口戰役勝利。

第二階段第十站:會寧會師

1935年9月上旬,紅軍經岷山、突破甘南門戶臘子口,抵進小鎮哈達鋪。這座處于隴南宕昌縣的普通小鎮,卻意外地引出了一個改變紅軍命運、奠定革命未來的重大發現,那就是在小鎮的郵政所發現的一摞舊報紙。

毛澤東等中央領導從報紙中得知:在距此地西北方向的陜西北部,有劉志丹等人領導的紅26軍5000余人和六七個縣域大小,十數萬民眾的蘇區根據地存在而且非常活躍。同時該報還披露:赤匪徐海東等人領導的紅25軍3000余人已與紅26軍在陜北會合。這一消息使迷茫中的紅軍找到了希望,毛澤東為此作出了向陜北進發,將陜北蘇區作為領導全國革命的大本營的決策。

1936年9月,蔣介石命令胡宗南部兼程北上,企圖在會寧一帶切斷紅軍三大主力會師的道路。中央命令紅四方面軍阻止胡宗南部,但張國燾拒不執行北上命令,而要西渡黃河奪取寧夏。紅四方面軍總政委陳昌浩等人則主張,立即北上會寧,與紅一方面軍會合,共同打擊敵人。這一主張獲得多數支持并形成決議。然而張國燾于9月20日趕到前線阻止并準備西進,對此中央多次復電不同意,加之西進先頭部隊了解到,黃河對岸已進入大雪封山季節,氣候寒冷,道路難行。張國燾無奈,被迫下令北上會合中央紅軍。

1936年7月1日,紅二、紅四方面軍在西康甘孜會師。10月9日,紅一、紅四方面軍在甘肅會寧會師。10月22日,紅一、紅二方面軍在寧夏西吉縣將臺堡會師。至此,紅軍長征勝利結束。紅一方面軍長征歷時一年,縱橫十一省,行程二萬五千里。紅四方面軍長征歷時一年零七個月,途經四省,行程近萬里。紅二方面軍長征歷時十一個月,途經八省,行程一萬六千多里。

關于紅軍長征的偉大歷史意義,在中央紅軍到達陜北勝利結束長征以后,毛澤東在《論反對日本帝國主義的策略》一文中評價道:“長征是歷史紀錄上的第一次,長征是宣言書,長征是宣傳隊,長征是播種機。”

后記:

確如毛澤東所言,長征是震驚世界的偉大壯舉。

至此,全國老年期刊重走長征路采訪團沿著紅軍當年的足跡,從江西于都出發,歷經江西、云南、廣東、廣西、貴州、四川等地、到達甘肅會寧勝利會師。完成了“重走長征路,尋找長征精神”的的主題活動任務。采訪團從舊貌新顏中,尋覓到了紅軍的艱難與輝煌,感悟了長征精神的時代意義。

不忘初心,繼續前行,長征精神是難得的寶貴財產,我們每個人都有這樣一種責任和使命——讓長征精神代代相傳。

另外,本次活動組委會為老同志擬了幾條重走長征路的路線,如有興趣參加,請撥打0851-86417984咨詢。