2016敦煌文博會再現絲路輝煌

文圖/林梅村

2016敦煌文博會再現絲路輝煌

文圖/林梅村

中國與歐、亞、非三大洲很早就開始發生接觸,相互影響,相互交流,但是東西方之間的交往路線卻一直沒有概括性名稱。1877年,柏林大學教授李希霍芬在他的地理學名作《中國》一書中首次提出“Seidenstrassen”(絲綢之路)一名。

絲綢之路的開辟,歸功于張騫通西域。公元前126年,張騫歷盡艱辛,從中亞大夏(今阿富汗西北)返回長安。漢武帝從張騫那里了解到蔥嶺(今帕米爾)以西居然還有如此廣闊富饒的西方世界,于是不惜動用數十萬人在中國西部修長城,并在敦煌西部設玉門關和陽關。其目的無非是要隔絕羌胡,保障絲綢之路暢通無阻。正如唐代詩人王昌齡邊塞詩所言:“秦時明月漢時關,萬里長征人未還。但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山。”從張騫通西域到16世紀,絲綢之路的繁榮一直延續了1800多年。16世紀,人類進入大航海時代,歐洲與印度和中國在海上建立了直接聯系,古老的絲綢之路徹底走向衰敗。埃及、美索不達米亞、撒馬爾罕等具有數千年歷史的古文明發源地,從此由文明的中心淪落為文明的邊緣。

周雖舊邦,其命維新。習近平主席近年提出建設絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路(簡稱“一帶一路”)的戰略構想。這個偉大戰略構想的落實,必將大大深化中國的改革開放,而古老的絲綢之路亦將重新煥發青春。2016年9月20日,首屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會在甘肅敦煌舉行,博覽會向絲路沿線國家和國內有關省區市征集展品8500余件。殊不知,公元609年隋煬帝西巡,在張掖舉辦過一個類似的萬國博覽會。據《資治通鑒》記載,大業五年(609)六月,“壬子,帝至燕支山,伯雅、吐屯設等及西域二十七國謁于道左,皆令佩金玉,被錦罽,焚香奏樂,歌舞喧噪。帝復令武威、張掖士女盛飾縱觀,衣服車馬不鮮者,郡縣督課之。騎乘嗔咽,周亙數十里,以示中國之盛”。

2016年敦煌文博會展品涉及國內外31家送展單位,涵蓋了61個國家和國內15個省區市。不僅如此,展品還包括中國對外文化集團提供的來自30多個國家的藝術珍品、國內省區市博物館所藏文物精品。擇要介紹如下:

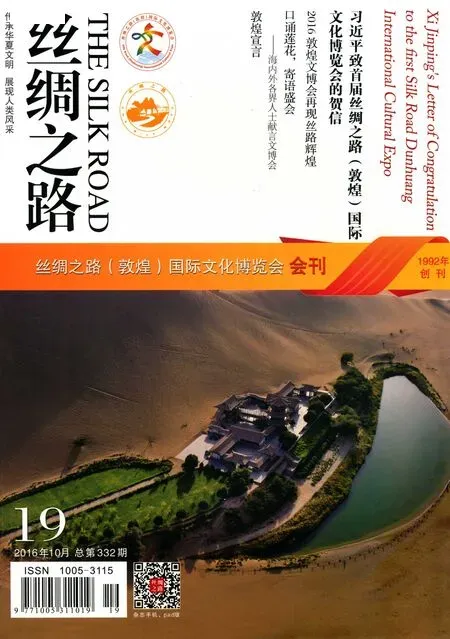

首屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會會址閆欽愛攝