成都市夏季熱島效應動態變化研究

張微 程武學

摘要:利用MODIS溫度產品,計算出成都市2009 — 2013年的夏季地表溫度,并通過對其進行分等,劃分出熱島區域,通過建立轉移矩陣的方法對其進行研究,從而得出成都市夏季熱島效應動態變化特點,成都市夏季熱島區分布區域從成片分布逐漸形成多個小的熱島中心;從2009 — 2013年,成都市夏季熱島范圍呈先下降后上升的趨勢;從2009 — 2013年,成都市夏季地表溫度等級變化較大,占了95%以上,上升區和下降區變化基本持平,呈不穩定狀態。

關鍵詞:熱島效應;動態變化;夏季;成都市;MODIS

中圖分類號:P463.3 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2016)04-0883-04

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2016.04.017

A Research on Dynamic Changes of the Summer Heat Island Effect in Chengdu

ZHANG Wei,CHENG Wu-xue

(Key Laboratory of the Evaluation and Monitoring of Southwest Land Resources, Ministry of Education, Chengdu 610068,China)

Abstract:Using MODIS temperature product, calculated surface temperature in summer in Chengdu from 2009 to 2013. And using the method of classification, divided into heat island area. Based on this, built the transfer matrix to analysis its rule and obtained the Chengdu summer heat island effect dynamic characteristics. From 2009 to 2013, summer heat island range in Chengdu city showed a trend of decrease after the first increases. From 2009 to 2013, the change of the surface temperature in Chengdu city was large, more than 95%, the change of rising and falling area was essentially flat, and under inconsistent state.

Key words:UHI effect(Urban heat island effect);dynamic change;summer;Chengdu city;MODIS

城市熱島效應(Urban heat island effect,UHIEs或UHI)是指城市區域溫度高于郊區溫度的自然現象[1]。隨著城區面積的不斷擴大,城市熱島效應已經引起了廣泛的關注,由于能源的不斷消耗,城市中高大密集的建筑物越來越多,人類活動產生大量的熱量,導致了熱島效應的產生。

根據基礎數據的來源和研究方式劃分,UHI的研究方法有氣象資料法、布點觀測法、數值模擬法和遙感法4類[2]。4種方法中,前3類方法基本上是離散點或純概念的研究,很難真實、有效地擴展到面上,因而對于研究UHI的平面布局和內部結構等存在著很大局限性,難以對UHI做較深入的研究。衛星遙感具有觀測范圍大、時相多、速度快、動態性好、成本低、空間密度大等優點,可以彌補地面觀測的不足,能夠較詳細地反映UHI的結構[1]。

選取了MODIS數據中的溫度產品MYD11A2數據,經過了一些處理,得出2009、2011和2013年的成都市夏季地表溫度情況,從而得出成都市夏季熱島面積,進一步研究成都市夏季熱島效應動態變化。

1 研究區概況

成都市位于四川省中部,四川盆地西部,位于102°54′E-104°53′E和30°05′N-31°26′N之間,面積12 390 km2。成都市管轄9個區,分別是武侯區、青羊區、金牛區、錦江區、成華區、溫江區、新都區、青白江區、龍泉驛區,并包括6個縣,分別是郫縣、雙流縣、金堂縣、大邑縣、蒲江縣、新津縣,另代管4個縣級市,邛崍市、彭州市、崇州市、都江堰市。成都市屬于中亞熱帶濕潤季風氣候,具有冬暖、春早、無霜期長,四季分明,熱量豐富的特點,年平均氣溫17.5 ℃左右,≥10 ℃的年平均活動積溫為4 700~5 300 ℃,冬春雨少,夏秋多雨,雨量充沛,年平均降水量為1 124.6 mm,降水年際變化較小。成都市地勢差異顯著,西北高,東南低,西部屬于四川盆地邊緣地區,以深丘和山地為主,東部屬于四川盆地盆底平原,主要由平原、臺地和部分低山丘陵組成。

2 數據處理

2.1 數據來源

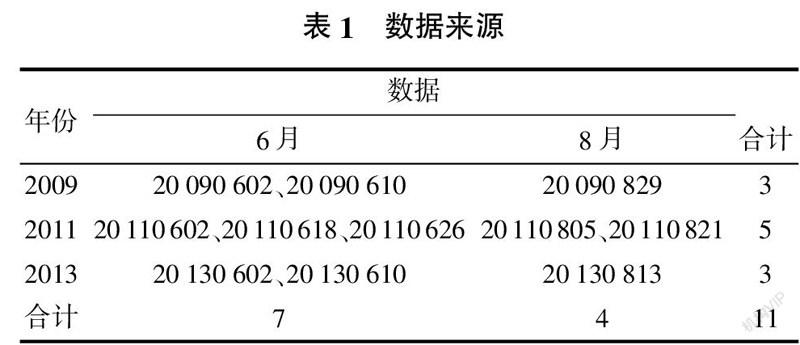

數據來源于MODIS數據溫度8 d合成產品MYD11A2數據,根據遙感影像質量和數據來源時段,分別選取了2009、2011和2013年的6月和8月,共11期數據,數據時段比較合理。

2.2 數據處理方法

用成都市行政區域圖與MYD11A2溫度產品作掩膜處理,在ARCGIS中建模,用公式0.02×value-273.15算出各期數據地表溫度,然后選取每年所有數據取平均值,得出成都市夏季2009、2011、2013年的地表溫度,再此基礎上作等級分類,從而劃分出熱島區域。

3 成都市夏季地表溫度概況

通過對2009、2011、2013年的遙感影像進行處理,得出這三年成都市夏季的地表溫度分布(圖1、圖2和圖3)。2009年夏季,成都市地表溫度范圍為25.49~40.75 ℃,溫差為15.26 ℃;2011年夏季,成都市地表溫度范圍為24.73~40.81 ℃,溫差為16.08 ℃;2013年夏季,成都市地表溫度范圍為23.76~39.92 ℃,溫差為16.16 ℃。2009 — 2013年夏季,成都市地表溫度總體范圍集中在24.00~41.00 ℃,溫差大致為15.00~16.00 ℃,2011年夏季高溫最高,為40.81 ℃,2013年夏季高溫最低,為39.92 ℃;2009年夏季低溫最高,為25.49 ℃,2013年夏季低溫最低,為23.76 ℃;成都市夏季溫差最大的年份是2013年,為16.16 ℃,夏季溫差最小的年份是2009年,為15.26 ℃。

4 成都市夏季熱島分析

4.1 成都市夏季熱島概況

把2009、2011、2013年成都市夏季地表溫度按等間距法從低到高等分成五類,分別為低溫區、次低溫區、中溫區、次高溫區和高溫區,如圖4、圖5和圖6所示。由圖4、圖5和圖6可知,高溫區主要分布在郫縣東北部附近,次高溫區分布在成都市中部偏北地區,2009年最北部有一塊次高溫區分布,2011年次高溫區比較破碎,2013年中部偏南次高溫區與中溫區夾雜分布。說明成都市夏季熱島區從成片分布逐漸形成多個小的熱島中心。

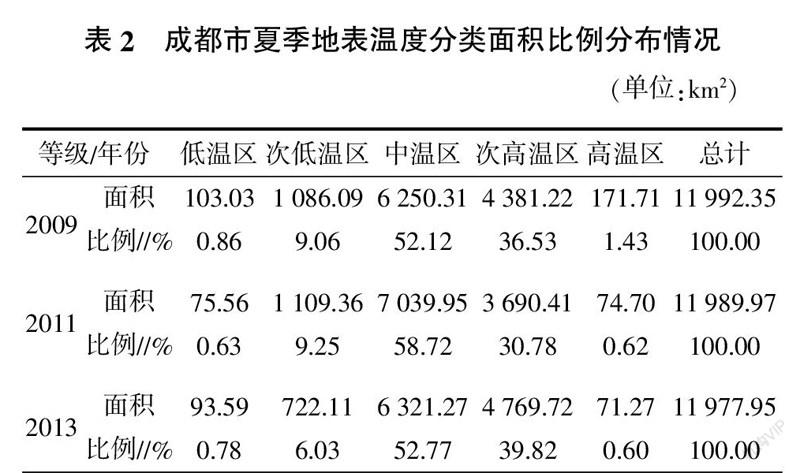

分別計算出成都市夏季各年份低溫區、次低溫區、中溫區、次高溫區和高溫區的面積和所占比例(表2)。

通常,將溫度等級分為5級時,認為高溫區和次高溫區能代表城市熱島范圍[3]。從成都市夏季地表溫度分類面積比例分布可以看出,2009年成都市熱島面積為4 552.93 km2,占成都市面積的37.97%;2011年成都市熱島面積為3 765.11 km2,占成都市面積的31.40%;2013年成都市熱島面積為4 840.99 km2,占成都市總面積的40.42%。從統計中可知,2011年與2009年相比,成都市夏季熱島面積下降了787.82 km2,比例下降了6.56%;2013年與2011年相比,成都市夏季熱島面積上升1 075.88 km2,比例上升了9.01%。由此可知,從2009年到2013年成都市夏季熱島范圍呈先下降后上升的趨勢。

4.2 成都市夏季熱島變化

用2011年成都市夏季地表溫度減去2009年成都市夏季地表溫度,可以得出2009 — 2011年的成都市夏季地表溫度變化情況(圖7),從而可以看出這段時間成都市夏季的熱島變化,其地表溫度變化值在-5.13~5.45 ℃之間。

對成都市2011、2009年夏季地表溫度變化作轉移矩陣分析(表3),由圖7和表3可知,從2009年到2011年成都市夏季地表溫度等級無變化區面積為1 628.21 km2,占變化區總面積的2.33%;夏季地表溫度等級上升區面積為33 983.19 km2,占變化區總面積的48.70%;夏季地表溫度等級下降區面積為34 206.57 km2,占變化區總面積的49.02%。總之,2009年到2011年成都市夏季地表溫度等級無變化區面積最小,夏季地表溫度等級下降區面積最大。

用2013年成都市夏季地表溫度減去2011年成都市夏季地表溫度,可以得出2011年到2013年的成都市夏季地表溫度變化情況(圖8),從而可以看出這段時間成都市夏季的熱島變化。其地表溫度變化值在-5.74~2.71 ℃之間。

對成都市2013、2011年夏季地表溫度變化作轉移矩陣分析(表4),由圖8和表4可知,從2011年到2013年成都市夏季地表溫度等級無變化區面積為2 206.68 km2,占變化區總面積的3.08%;夏季地表溫度等級上升區面積為35 083.80 km2,占變化區總面積的48.97%;夏季地表溫度等級下降區面積為34 359.13 km2,占變化區總面積的47.95%。總之,2011年到2013年成都市夏季地表溫度等級無變化區面積最小,夏季地表溫度等級上升區面積最大。

從以上分析可知,從2009年到2013年,成都市夏季地表溫度等級變化較大,占了95%以上,上升區和下降區變化基本持平,呈不穩定狀態。

5 小結

MODIS數據特別是MODIS溫度產品在地表溫度的動態變化中有重要的意義。由于它具有每天覆蓋全國多頻次觀測的特點,所以對于研究一段時間之內的地表溫度變化方便快捷時效性強。

從成都市夏季地表溫度等級分布圖中可以看出,成都市夏季熱島區分布區域從成片分布逐漸形成多個小的熱島中心,郫縣東北熱島效應最強。

從2009年到2013年,成都市夏季熱島范圍呈先下降后上升的趨勢。從地表溫度等級劃分中看出,2009年到2011年,高溫區和次高溫區的面積和比例變小,而2011到2013年,高溫區和次高溫區的面積和比例變大。

2009年到2013年,從成都市夏季地表溫度轉移矩陣可以看出,成都市夏季地表溫度等級變化較大,占了95%以上,上升區和下降區變化基本持平,呈不穩定狀態。

參考文獻:

[1] 薛萬蓉,王 靜,但尚銘,等. 內江市城市熱島效應時空演變特征遙感分析[J].四川林業科技,2012,33(2):54-59.

[2] 彭少麟,周 凱,葉有華,等.城市熱島效應研究進展[J].生態環境,2005,14(4):574-579.

[3] 王天星,陳松林,閻廣建.地表參數反演及城市熱島時空演變分析[J].地理科學,2009,29(5):697-702.