一株堿性果膠酶產生菌的篩選、鑒定及發酵條件優化

周熠 黃河 馮波 等

摘要:采用平板分離結合剛果紅染色法從野生苧麻土壤中分離得到1株果膠酶產生菌Lys-5304。經形態觀察和16S rDNA測序鑒定,該菌株鑒定為歐文氏菌(Erwinia amylovora)。通過單因素試驗和響應面分析,該菌產果膠酶的最優條件為:葡萄糖3.0 g/100 mL,菜子粕0.2 g/100 mL,接種量1.5 mL,培養基起始pH 8.0,搖床轉速180 r/min,發酵周期為72 h,培養溫度為37 ℃。在此條件下,該菌的果膠酶活力達到1 021.33 U/mL,具有一定應用潛力。

關鍵詞:果膠酶;歐文氏菌(Erwinia amylovora);發酵;響應面分析

中圖分類號:Q93-33 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2016)04-0992-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2016.04.044

Screening,Identification of Alkaline Pectinase Producing Strain

and Optimization of Its Fermentation Conditions

ZHOU Yi,HUANG He,FENG Bo,LIN Yuan-shan

(College of Biological Science and Technology of Hunan Agricultural University, Changsha 410128,China)

Abstract:A pectinase producing strain LYS-5304 was screened from wild ramie soil by methods of plate isolation with Congo red staining.Strain LYS-5304 was identified as Erwinia carotovora according to morphological observation and 16S rDNA sequencing.Furthering studying,by means of single factor experiment and response surface analysis, showed that optimum conditions for pectinase production were as follows: Culture media containing glucose 3.0%,rapeseed meal 0.2%,inoculation volume 1.5%,initial pH of 8.0,at 37 ℃ shaking at 180 r/min for 72 h. The activity pectinase of LYS-5304 reached 1 021.33 U/mL under these conditions,and its indicated some potential applications.

Key words:pectinase;Erwinia amylovora; optimization of fermentation condition;response surface analysis

果膠酶(Pectinases)是指能分解果膠質的多種酶的總稱,而不同來源的果膠酶有不同的特點,其中微生物來源的果膠酶主要有聚半乳糖醛酸酶(PG)、聚甲基半乳糖醛酸裂解酶(PMGL)和果膠酯酶(PE)[1]。果膠酶的用途十分廣泛,涉及食品、藥品、服裝和飼料等多個領域[2,3]。國內對果膠酶的研究比較早,在菌種選育、生產工藝和應用等方面做了很多工作。田英華等[4]選育了一株高產果膠酶的黑曲酶突變株HYA4,在優化的發酵條件下酶活力達1 285 U/g。王建玲等[5]等通過基因工程菌(pWB980-pel521/WB600)發酵堿性果膠酶,酶活力達到約760 U/mL。目前,國內果膠酶發酵的酶活力總體偏低,而且商品化的果膠酶同時還具有一定的纖維素酶活性,這對果膠酶脫膠處理紡織品原材料帶來一定的不利影響。本試驗擬通過優化果膠酶發酵條件,為進一步選育無纖維素酶系果膠酶產生菌及實際應用提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 采樣 湖南農業大學西田徑場野生苧麻種植地,選取腐殖質下表3~5 cm土壤。

1.1.2 培養基 果膠酶產生菌分離培養基:果膠1.0%,蛋白胨0.3%,磷酸氫二鈉0.2%,瓊脂2.0%,水100 mL,pH自然。纖維素酶產生菌分離培養基:CMC-Na 1.0%,蛋白胨0.3%,磷酸氫二鈉0.2%,瓊脂2.0%,水100 mL,pH自然。果膠酶發酵基本培養基:葡萄糖1.0%,酵母膏0.5%,水100 mL,pH自然。斜面培養基:麩皮4.0%,葡萄糖1.0%,瓊脂2.0%,水100 mL,pH自然。

1.1.3 試劑 果膠由SIGMA公司生產,瓊脂、酵母膏及其他化學試劑為國產分析純,麩皮購于本地市場,菜子粕由湖南農業大學中南煙草站提供。

1.2 方法

1.2.1 菌株的篩選 稱取新鮮土樣10 g,按10倍稀釋法涂布0.1 mL于果膠酶產生菌分離培養基上,置于32 ℃培養箱中培養2~4 d。待菌落長出時,用無菌0.5%的剛果紅溶液染色10 min,傾倒染色液,再用1 mol/L無菌NaCl溶液漂洗1~3次,直至呈現水解圈,將相應菌落轉接斜面,編號,于冰箱中4 ℃保存。

1.2.2 菌株形態、培養和生理生化鑒定 菌株的形態、培養和生理生化特征的鑒定參照《常見細菌系統鑒定手冊》[6]、《伯杰氏細菌鑒定手冊》[7]進行。

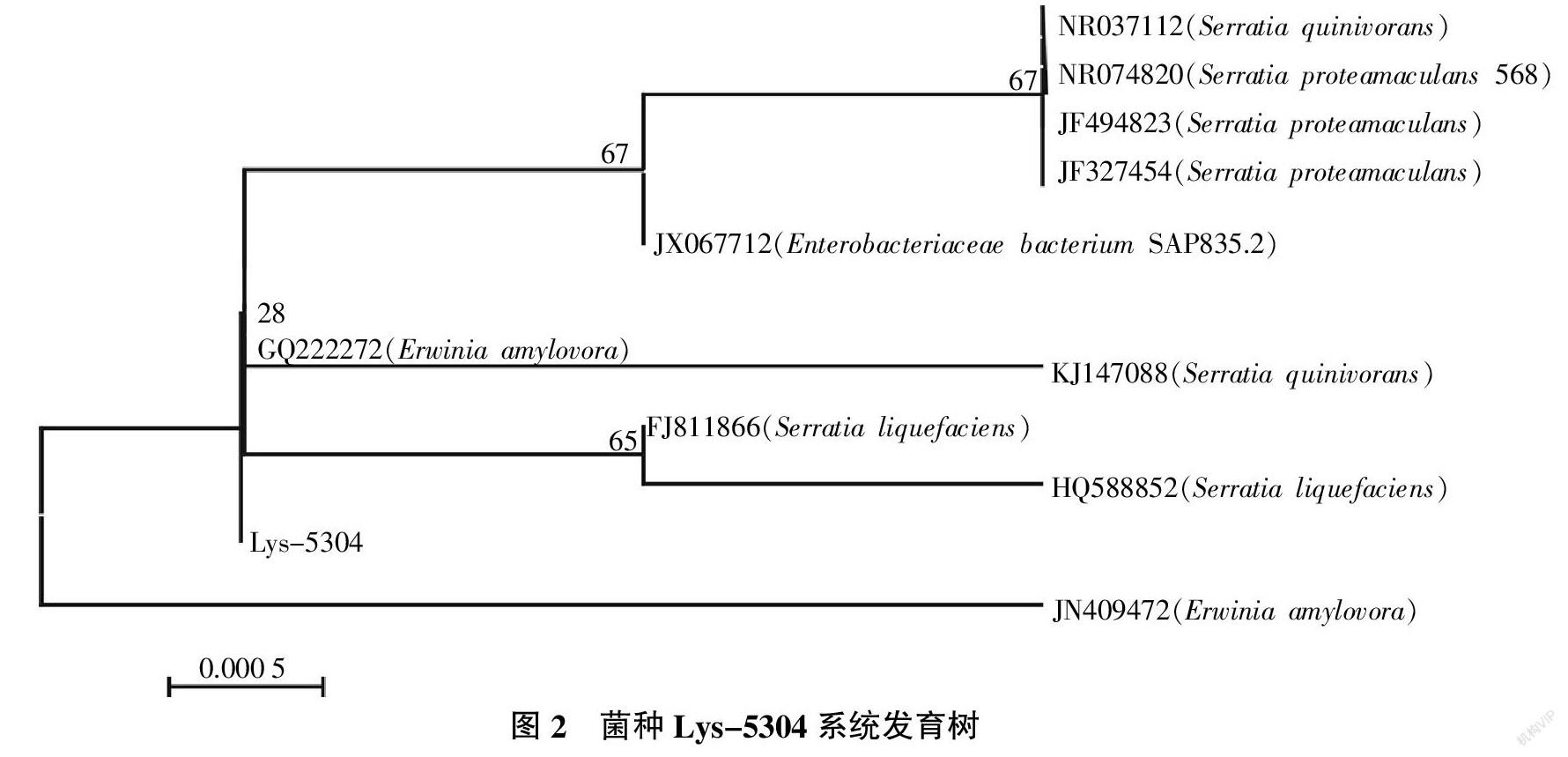

1.2.3 菌株16S rDNA鑒定及分析 菌種委托北京三博遠志生物科技公司進行測序,測序結果通過BLAST與GenBank中的序列進行比對,構建出系統發育樹。

1.2.4 酶液的制備 吸取1.0 mL種子液接種到發酵培養基中,置于32 ℃搖床,180 r/min振蕩培養3 d。用四層紗布過濾發酵液,濾液8 000 r/min離心10 min,上清液為粗酶液。

1.2.5 酶活測定 采用DNS法[8]在540 nm下對反應液吸光度進行測定。通過比對半乳糖醛酸標準曲線推算出還原的半乳糖醛酸含量。酶活力單位定義為:50 ℃,pH自然的條件下,1 mL酶液每分鐘催化果膠還原產生1 μg半乳糖醛酸為1個酶活力單位。

1.2.6 發酵條件優化 采用單因素試驗對影響果膠酶活力的碳源、氮源、發酵溫度、發酵時間、pH、接種量進行研究,并結合響應曲面法進行合理分析,確定最佳發酵條件。

2 結果與分析

2.1 果膠酶產生菌初篩結果

篩菌過程中共獲取122株水解圈明顯的菌株。其中水解圈與菌落直徑之比大于3的38株,大于4的13株,大于5的6株。圖1-a是菌株Lys-5304在果膠酶初篩平板水解圖,經剛果紅染色以及氯化鈉脫色后顯示明顯的水解圈,其中水解圈與菌落直徑之比為5.36。該菌在平板中分泌果膠酶的能力強,但其液體條件下分泌果膠酶能力需要搖瓶發酵復篩進一步確定。

2.2 搖瓶發酵復篩結果

將初篩的122株菌株分別接種于100 mL液體發酵培養基中,在搖床轉速200 r/min,32 ℃條件下培養3 d后測定其果膠酶活力,選取酶活力大于100 U/mL菌株列于表1。從表1可知, Lys-5304、Lys-5305不僅水解圈比較大,菌落長勢較好,而且酶活力較高,分別達370.71、343.75 U/mL。

2.3 菌種鑒定結果

菌株Lys-5304經形態鑒定見圖1-b,光學顯微鏡觀察多為直桿狀,少數異形,(0.5~1.0)μm×(1.0~2.5)μm,細胞多數單生,菌落光滑濕潤有光澤,革蘭氏染色陰性,菌株兼性厭氧,在NaCl濃度0%~4.0%、pH 5.0~9.0、溫度10~45 ℃均能生長。菌株Lys-5304經北京三博遠志生物技術有限責任公司通過引物27F、1492R進行16S rDNA 擴增序列測序。獲得序列后在NCBI進行比對并利用MEGA 5.10構建進化樹,結果見圖2。通過GenBank BLAST發現Lys-5304與歐文氏菌(Erwinia amylovora)的相似度達99%以上。這與形態鑒定結果相符,因此菌株Lys-5304被鑒定為歐文氏菌。

2.4 菌株Lys-5304發酵條件的優化

由于菌株Lys-5304經平板初篩、搖瓶發酵復篩顯示較高的果膠酶活力,因此,進一步對該菌株進行發酵條件單因子試驗,再利用響應面法分析優化發酵條件。

2.4.1 培養溫度對菌株Lys-5304產果膠酶的影響 菌株Lys-5304在基本發酵培養基(葡萄糖1.0%,酵母膏0.5%,下同)條件下,變換培養溫度,發酵3 d后的果膠酶活力見圖3。從圖3可知,溫度對菌株Lys-5304產果膠酶差異顯著(P<0.05,下同),菌株Lys-5304在溫度為30~37 ℃,隨著溫度升高,酶活力呈上升趨勢;但溫度繼續升高時,酶活力有所降低,因此在37 ℃時最適合果膠酶發酵,此時酶活力達243.26 U/mL。

2.4.2 發酵時間對菌株Lys-5304產果膠酶的影響 菌株Lys-5304在基本發酵培養基32 ℃搖床轉速180 r/min條件下,每12 h測定該菌果膠酶活力,果膠酶活力見圖4。從圖4可知,該菌株在12~24 h酶活力不強,之后酶活力持續升高,并于72 h達到峰值245.18 U/mL。之后酶活力開始下降,因此初步選擇發酵時間為72 h。

2.4.3 起始pH對菌株Lys-5304產果膠酶的影響 菌株Lys-5304在32 ℃搖床轉速180 r/min,變換基本發酵培養基的起始pH,發酵72 h后的果膠酶活力見圖5。從圖5可知,菌株在酸性環境與堿性環境產酶能力差異顯著。在pH 2~4時,發酵液無果膠酶活力,隨著pH上升果膠酶活力逐步提高, 當pH為8時達到峰值,為238.0 U/mL,之后略有下降,該菌的果膠酶可能為堿性果膠酶。

2.4.4 接種量對菌株Lys-5304產果膠酶的影響 菌株Lys-5304在32 ℃搖床轉速180 r/min 100 mL基本發酵培養基中接種不同體積的種子液,發酵72 h后的果膠酶活力見圖6。從圖6可知,當接種量為1.2 mL時,酶活力達峰值219.31 U/mL。

2.4.5 碳源的選擇對菌株Lys-5304產果膠酶的影響 不同種類的碳源對菌株Lys-5304菌株發酵果膠酶的影響結果見圖7。從圖7可知,在酵母膏1.0%(氮源)、溫度32 ℃、發酵時間為72 h條件下,不同碳源對菌株Lys-5304產果膠酶差異顯著,其中,葡萄糖作碳源,果膠酶活力最高達到290.70 U/mL。

2.4.6 氮源的選擇對菌株Lys-5304產果膠酶的影響 不同種類的氮源對菌株Lys-5304菌株發酵果膠酶的影響結果見圖8。從圖8可知,在葡萄糖2.0%(碳源)、溫度32 ℃、發酵時間為72 h條件下,不同氮源對菌株Lys-5304產果膠酶差異顯著,有機氮源普遍比無機氮源的果膠酶活力高,如豆粕粉、菜子粕、玉米漿更好些。其中菜子粕作氮源最優,果膠酶活力達366.40 U/mL。

2.5 響應曲面法分析結果

選擇對酶活力影響較大的3個因素碳源、氮源和接種量,設計Box-Behnken Design試驗,并用Design-Expert軟件對數據進行合理分析。Box-Behnken設計方案所得結果見表2,試驗的方差分析見表3。從表3可知,方程的F值為9.38,F>f0.01(9,7)=6.71,說明用上述模型描述各因素與響應值之間的關系時,其因變量和全體自變量之間的影響關系顯著, 即這種試驗方法是可靠的。經回歸模型預測15個組合,菌株Lys-5304產果膠酶的活力均大于850 U/mL。其中預測最佳條件為:葡萄糖3.0 g/100 mL,菜子粕0.2 g/100 mL,接種量為1.5 mL, 37 ℃,發酵周期72 h,酶活力達到最大值870.26 U/mL。

采用上述最優提取條件進行果膠酶發酵試驗,考慮上述模型的失擬項誤差顯著性,以及便于實際操作,將最佳工藝條件修正為:葡萄糖3.0 g/100 mL,菜子粕0.2 g/100 mL,接種量1.5 mL,37 ℃,發酵周期72 h,在此條件下進行3次重復,測得酶活力達到最大值1 021.33 U/mL,數據大于預測值。經檢測,該菌株在此條件下獲得的粗酶液既無內切纖維素酶活性,也無木聚糖酶活性,可見該菌株具有應用苧麻脫膠的潛力,而不影響苧麻纖維的降解。

3 討論

本試驗采用果膠酶水解透明圈法分離果膠酶產生菌,獲得果膠酶活力較高的菌株Lys-5304,該菌株鑒定為歐文氏菌,這與已有的菌株XJZ95-198和CXJZU-120報道基本吻合[9,10],說明該方法十分可靠。盡管菌株Lys-5304的酶活力低一些,但該菌為野生菌,生長快,可在pH 4.5~8.5生長,尤其是該菌株粗酶液無纖維素酶和木聚糖酶活性,說明該菌更適合苧麻脫膠,而不影響纖維素質量,這一點優于黑曲霉果膠酶的苧麻脫膠性能。該菌不僅能運用于苧麻脫膠,還能聯合其他益生菌作用于果酒澄清與天然植物提取[11,12],并且菌株Lys-5304還有望通過誘變選育或者基因工程改良獲得活性更高的優勢菌株。

參考文獻:

[1] 王 樟.食品酶學[M].北京:輕工業出版社,1990.

[2] 田林茂.黑曲霉HG-1固態發酵蘋果渣和棉粕生產果膠酶的工藝研究[D].蘭州:甘肅農業大學,2008.

[3] 尤 華,陸兆新,馮紅霞.微生物原果膠酶的研究進展[J].工業微生物,2002,32(1):50-53.

[4] 田英華,劉曉蘭,鄧永平.果膠酶高產菌Aspergillus niger HYA4的選育[J].齊齊哈爾大學學報,2005,21(1):12-14.

[5] 王建玲,劉逸寒,郝育杰.高產堿性果膠酶基因工程菌的發酵條件的優化[J].工業微生物,2011,41(3):21-26.

[6] 東秀珠.常見細菌系統鑒定手冊[M].北京:科學出版社,2001.

[7] R.E.布坎南,N.E.吉本斯,等.伯杰氏細菌鑒定手冊[M].第八版.北京:科學出版社,1984.

[8] 郭 勇.酶工程[M].北京:中國輕工業出版社,1994.

[9] 張運雄.歐文氏桿菌CXJZ95-198非纖維素降解特性及manA基因的克隆研究[D].北京:中國農業科學院,2006.

[10] 鄭 科,段盛文,劉正初,等.胡蘿卜軟腐歐文氏菌CXJZU-120的選育及其脫膠性能研究[J].中國農業科技導報,2011,13(6):72-77.

[11] 邱雁臨,王金華.果膠酶對山楂酒澄清的研究[J].湖北農業科學,1996(6):67-70.

[12] 李勇慧,耿惠敏,楊振國.仙人掌中果膠的提取方法比較[J].湖北農業科學,2010,49(2):430-432.