安徽承接長江經濟帶產業轉移對策研究

李淑平

天津師范大學

安徽承接長江經濟帶產業轉移對策研究

李淑平

天津師范大學

本文基于梯度轉移理論以及2014年統計年鑒數據探討了最適宜安徽承接長江經濟帶產業轉移的優勢行業。通過產業相對梯度系數的計算,發現安徽省可承接江浙滬優勢行業分別為酒、飲料和精制茶制造業、廢棄資源綜合利用業和農副食品加工業等8個優勢產業。

長江經濟帶;安徽;產業轉移;梯度系數

一、引言

2015年5月28日,國家發展改革委將長江經濟帶上升為國家重點發展戰略,是謀劃我國經濟新局面、構建改革發展創新開放新引擎的戰略舉措。其中安徽省的GDP占長江經濟帶的8.73%,因此分析安徽省承接長江經濟帶產業轉移,對全面促進安徽省產業結構升級、長江經濟帶區域協調發展具有戰略意義。

國外關于產業轉移的研究最早起源于亞當·斯密的絕對優勢理論以及李嘉圖的相對優勢理論。劉易斯( W. Arthur Lewis)關于產業轉移原因的觀點是兩類不同國家間在勞動密集型產業中產業發生轉移的是由于非熟練勞動力豐裕程度的差異大[1]。在產業轉移模式方面,最著名的是赤松要的“雁行產業發展形態論”,該理論指出,落后的國家在產業發展階段,在追趕發達國家時,其產業結構像大雁飛行,即落后國家也會承接先進國家或地區的產業轉移,實現從進口到出口的交替變化[2]。鑒于我國經濟正處于轉型期,關于產業轉移的研究也被多數學者關注。戴宏偉在研究中表明,產業結構的差別進而導致了產業梯度的差異,而這種差異使得要素的流動與組合的經濟合作,從而促進了產業在區際的轉移[3]。周江洪和陳翥則提出要使產業在跨區域間進行產業轉移,不僅要減少阻礙產業轉移的因素,還要加大產業轉移的力度和優勢。

二、安徽承接長江經濟帶產業轉移現狀

安徽省2015年實際利用億元以上省外資金多數項目都為 1億元以上的投資規模,甚至出現上百億、千億的項目。但短時期內產業鏈整體轉移的情況并不多,且目前我國處于經濟轉型期,未來產業轉移的必然是大規模集群式的轉移模式,表明了安徽省承接產業轉移存在著很大的發揮空間[4]。

(一)安徽承接長江經濟帶產業轉移主要轉移地區

從資金來源看,2015年蘇浙滬在皖利用省外資金投資穩步上升,其中江蘇更是穩居第一,這表明了安徽省在對接長江經濟帶時的省外資金來源地主要是江蘇、浙江和上海。因此在分析承接長江經濟帶產業轉移時,安徽省最主要的精力應該放在江浙滬這兩省一市中,本文接下來的研究主要針對江浙滬的產業轉移。

(二)安徽省承接長江經濟帶產業轉移主要承接地區

1.皖南經濟帶

2010年成立的皖江經濟帶是我國第一個以承接產業轉移為目的的省級示范區,皖江基礎設施完備,要素成本比較優勢突出。是長江經濟帶向安徽省,甚至是長江中下游產業轉移和輻射的最佳示范區。但從產業結構看,2014年三次產業結構比例為:11.47:53.14:35.39,相對于2000年的三次產業結構,第二產業比重增加了16.73,表明安徽省以及皖江城市帶仍以第二產業為重,存在著產業結構嚴重失衡。因此,皖江地區在承接產業轉移時不僅僅重視工業,更要發展其配套服務業,重視基礎設施建設,重點抓住交通和信息技術等方面。

2.皖北地區

皖北地區是指位于安徽省淮河以北、土地面積約占全省的1/3的蚌埠、阜陽、淮北、淮南、亳州以及宿州這6個市。2014年皖北6市的GDP達到5767.9億元,平均增速達到9.4%,特別是第三產業的發展與全省增速持平。2012年皖北地區的蚌埠、宿州、淮北、亳州、阜陽市以及位于淮南市的潘集區、鳳臺縣歸入中原經濟區,這標志著與皖南地區一樣,皖北地區終于有了第一個國家級規劃,為皖北承接產業轉移奠定了政策方面的基礎。

三、長江經濟帶分行業產業梯度系數分析

在測度安徽省承接長江經濟帶產業轉移時,采用產業梯度轉移理論的概念。通過產業轉移使得承接方的產業結構布局逐步趨于合理,已達到區域或者跨區域的協調可持續發展。通過計算產業梯度系數,其值大于1的國家或者地區,說明該產業在該國家或者地區處于具有比較優勢的創新或發展階段,具備承接相應的產業轉移的動力和條件[5]。

決定一個國家或地區是否進行產業轉移,首先要分析該國家或地區的產業梯度層級,通過計算產業梯度系數的大小決定。衡量產業梯度系數通常采用區位商(LQ)乘以比較勞動生產率(CLP)。

利用統計年鑒數據,結合梯度系數公式,可以計算出2014年安徽省、江蘇省、浙江省和上海市四個地區產業梯度轉移系數。產業梯度系數大于1的所有優勢產業,并不意味著是安徽省可以承接的優勢產業,同時還要考察江浙滬該產業有沒有轉移趨勢,這就需要用到產業相對梯度系數。其值大于1,說明地區1該產業的梯度系數大于地區2的梯度系數,在該產業上具有比較優勢,具備承接該行業的產業轉移的條件和動力。與此同時,只有當轉移產業方在該行業上也得具備轉移趨勢時,安徽省才能承接該行業的產業轉移。

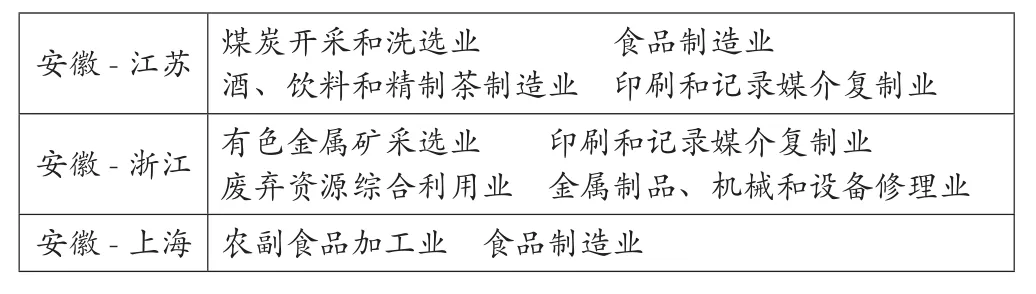

表1 安徽承接長江經濟帶產業轉移重點行業

四、進一步推進安徽承接長江經濟帶產業轉移結論與建議

煤炭開采和洗選業和有色金屬礦采選業同屬于資源密集型產業,雖然安徽省坐擁馬鞍山、銅陵和兩淮在礦產儲量上的資源優勢,且在該類產業發展上具有較為顯著的比較優勢,但資源屬于不可再生產業,過度的開采導致環境的惡化,嚴重阻礙安徽省發展綠色、生態文明的可持續型經濟,故不予考慮其承接性。

印刷和記錄媒介復制業將加就業、工業、技術等多元素融合一體,屬于勞動密集型和高成本費用利潤率的行業,可提升當地勞動力就業和增加居民收入水平。據統計,2013年安徽省廢棄資源綜合利用業行業資產同比增長率達15.93%,利潤總額同比增長率110.77%,且國家大力支持資源綜合利用、經濟循環發展。皖北地區具有突出優勢,淮北市是全國第四批餐廚廢棄物資源化利用,以及資源無害化處理試點城市,淮南市擁有3家資源綜合利用電廠等等。鑒于皖北農產品種類齊全且人口資源豐富,建議皖北地區承接這兩個行業的轉移[6]。

金屬制品、機械和設備修理業之所以成為安徽承接江蘇省的重點產業,主要是因為皖江城市帶在汽車、有色金屬、家電等產業上有突出的主導地位,且已形成大規模產業集群。食品制造業和農副食品加工業發展前景更為廣闊,食品安全是全國關注的熱點問題且這兩個行業都屬于可持續強的行業,所以安徽省要爭取皖江經濟帶的技術和皖北優越的農產品資源集合,將食品制造業和農副食品加工業打在成安徽主導產業,打造自己“安全食品”的品牌[7]。酒、飲料和精制茶制造業在安徽省皖江經濟帶具有歷史文化優勢和區位優勢,年銷售超30億元以上白酒生產企業就有4家,是并稱為安徽省白酒行業的“四朵金花”的古井貢酒、迎駕貢酒、金種子酒、口子酒業。因此,最適宜承接這三個產業的地區是皖江城市帶。

[1]赤松要.我國產業發展的雁行形態——以機械儀表工業為例[J].一橋論從.1956(36).

[2]戴宏偉.《區域產業轉移研究——以“大北京”經濟圈為例》[J].中國物價出版社2003.

[3]彭勁松.長江上游經濟帶產業結構調整與布局研究[J].上海經濟研究.2005(4):85-96.

[4]羅蓉.長江經濟帶產業協調發展研究[J].開發研究.2007(2):109-112. [5]蘇東水主編.產業經濟學[M].北京:高等教育出版社.2010.