簡介“促使環境—經濟良性循環全程產業資本循環總公式”

袁潤廣

國土資源部

簡介“促使環境—經濟良性循環全程產業資本循環總公式”

袁潤廣

國土資源部

一、“消除污染,回歸大自然的產業資本循環總公式”簡介

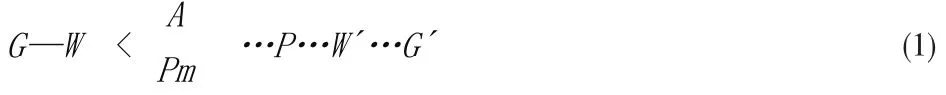

馬克思(Karl Marx,1818~1883)把資本主義經濟學家得出的貨幣資本、生產資本和商品資本三種循環形式統一起來,所得出的產業資本循環總公式(1)

式中,G為貨幣,W為商品,A為勞動力,Pm為生產資料,P為生產過程。其前后的點線示流通過程中斷,W'為包含剩余價值的商品(即生產出來的新商品),G'為包含剩余價值的貨幣。W…W'是商品資本按資本主義方式生產的總產品運動,G…G'表明在價值方面,預付資本價值的增殖是全部過程的目的。

上述公式是馬克思經過大量科學論證得出的資本循環追求的價值觀念,是顛撲不破的真理。

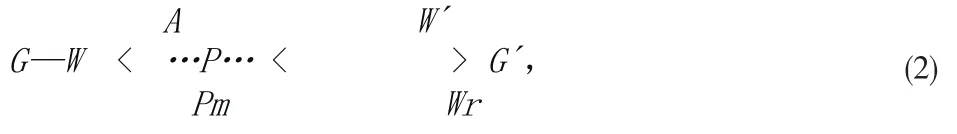

筆者在2002年出版的《生命演化宏觀形式溯源梗概》一書中,“對產業資本循環總公式(1)作如下分析:當貨幣資本G轉化為生產資本的要素A+Pm后,如果不中斷,再經過生產過程P,若再不中斷,就生產出了包含剩余價值的新商品。顯然,在這個過程中,與新商品同時產生的,還有污染,我們可用中文污染拼音的前邊字母Wr表示。這樣,就形成了“消除污染,回歸大自然的產業資本循環總公式”(2)

由于把污染物治理成達到還大自然以本來面目的程度,需要花去相當的代價,故Wr為負值。又由于W' =W+?W,所以,只有當?W+Wr>0時,即?W>-Wr時,G'才為正值,即盈利。如前所述,G'=G+?G,即預付資本價值增殖,才是全部過程的目的。那么,哪一個資本家愿意冒著虧損的風險去治理生產過程同時產生的污染物呢?……”

二、“促使環境——經濟良性循環全程產業資本循環總公式”的形成

經過我們前邊對環境與生命、環境與經濟是一個整體的討論,我們可以得出這樣的認識:

經濟處于環境之中,經濟與環境是一個整體;環境可以轉化為財富;環境是經濟發展的先導;環境是經濟的孵化器;環境是經濟的播種機;環境是經濟發展的方向盤(既可以保障經濟發展,也可以阻礙經濟發展,甚至毀滅經濟);環境是經濟不可或缺的要素。因此,“保護生態環境就是保護生產力、改善生態環境就是發展生產力(引自習近平)。”

從上述這些認識可以看出,筆者2002年提出的“消除污染,歸還大自然的產業資本循環總公式”(2)【按照孫孝富同志的稱謂,簡稱“推論1”】還不夠完善。因為在發展經濟原始積累之前的是“環境”, 經過消除污染,歸還大自然之后的還是“環境”。

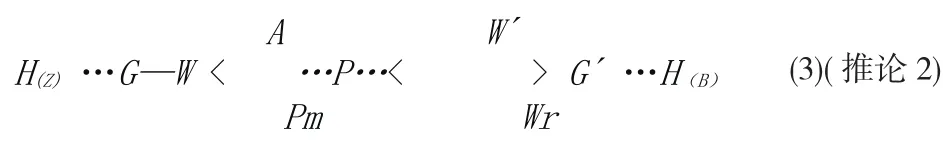

因此,我們把“消除污染,歸還大自然的產業資本循環總公式(2)”【即“推論1”】的前邊,進一步加上H(Z);其中H是環境一詞漢語拼音的第一個字母;下標(Z)是自然一詞漢語拼音的第一個字母。兩者合成,代表沒有經過污染的環境。即相當于具有地球第四紀(連同新近紀、古近紀)自然沉積物地球化學元素平均值的環境(見《生命演化宏觀形式溯源梗概》2002.)。再在該公式之后,進一步加上H(B)。其中H的含義同上,下標(B)是標準一詞漢語拼音的第一個字母。兩者合成,表示環境達標,即環境達到所規定的適合人類和生物生存、發展、演化的標準。我們稱之為“促使環境—經濟良性循環的全程產業資本循環總公式”【簡稱推論2】。公式表達如下:

該公式的意思是,自然環境遇有可能可以形成貨幣,即形成“資本原始積累”。

三、關于【推論2】所涉及問題的幾點扼要討論

(一)【推論2】繼承了馬克思“產業資本循環總公式”的基本原理

“促使環境—經濟良性循環的全程產業資本循環總公式(3)”(即【推論2】)是在馬克思“產業資本循環總公式(1)”的基礎上提出的,繼承了馬克思“產業資本循環總公式”的基本原理。

(二)【推論2】反映的經濟發展規律更深入

“馬克思的產業資本循環總公式(1)”揭露了資本家追求的是“剩余價值”;“促使環境—經濟良性循環的全程產業資本循環總公式(3)”【推論2】闡明的是資本家追求的不僅是“剩余價值”,還有資本家強加給全世界人民及其子孫后代(至今已有250多年)為他們承擔污染環境的所有代價。因為從十八世紀中葉的工業革命至今,資本家污染世界的大氣、水體和土地起碼有二百多年沒有治理過,給世界人民帶來了嚴重的危害。

“促使環境—經濟良性循環的全程產業資本循環總公式(3)”【推論2】可以說較馬克思“產業資本循環總公式(1)”所反映的實際情況比較深入、完整了。

(三)遵循【推論2】發展經濟,回歸大自然

世界各國的經濟發展都應遵循“促使環境—經濟良性循環的全程產業資本循環總公式(3)”【推論2】所闡述的原理,才能使受污染的環境回歸大自然。

但當前不同的國家發展的起步是不一樣的。發達國家發展經濟已經200多年(已欠世界人民250多年環境債),技術條件先進;發展中國家發展經濟起步晚,技術條件尚顯落后;貧困國家發展經濟尚未起步,技術條件太差。因此,發達國家經濟援助貧困國家和發展中國家是應該的;多承擔氣候變暖、環境治理的責任是天經地義的;多出、捐獻救災款也是有責任的。

(四)社會主義和資本主義國家之間的關系是水火不容嗎?

資本主義社會存在已經有了250多年的發展歷史,可謂經驗豐富,一些國家選擇這樣的道路可以說是駕輕就熟;而從1917年11 月7日的“十月革命”(俄歷10月25日)列寧開創的社會主義國家算起,還不到一百年,加之由于社會主義陣營的解體,社會主義國家所剩無幾。選擇社會主義道路可謂困難重重。

處理兩國之間的關系,應該遵循敬愛的周總理1953年提出的“和平共處五項原則”(互相尊重主權和領土完整,互不侵犯,互不干涉內政,平等互利和和平共處),這是他老人家對不同社會制度國家處理國家關系的重大貢獻。

[1]馬克思.《資本論》第二卷...北京:人民出版社.中共中央 馬克思恩格斯 列寧 斯大林著作編譯局譯,1975.6.第一版.63頁

[2]馬克思.《資本論》節選本.北京:中共中央黨校出版社,1990.12.

[3]袁潤廣《生命演化宏觀形式溯源梗概》北京:地質出版社,2002.178.