書法教育中的“一任自然、字為心書”

——尉天池教授書法教育觀析

■陳躍

書法教育中的“一任自然、字為心書”

——尉天池教授書法教育觀析

■陳躍

南京師范大學尉天池教授,書學篆、隸、草、楷、行諸體,尤擅行草書。書法蒼勁渾厚、瀟灑豪放,且不失秀逸清奇。遠觀其書,似錢塘江潮之澎湃,又似泰山日出之噴薄,格局大氣,充滿力量。近觀其書,筆墨濃厚、結構合理,黑處松動、白處清亮,布白強烈而和諧,充滿遐想。尉天池教授在書法教育中建立起自己一套獨特的理念體系,可理解為一個核心兩個基本點。一個核心指的是對書法美學的極致追求,兩個基本點包括書法創作的一任自然與字為心書。他教育學生在書法創作中要始終注重創造性,不必拘泥于傳統束縛,要把自己的真情實感貫穿在每個字的創作當中,還要讓通篇書法極具美學價值。這樣的教育理念體現在他自己的每一幅作品中,也深深地影響著他每一個悉心傳授的學生。

一、書法創作是一個創造性的系統工程

尉天池教授認為書法創作要做到一任自然。在書法教育中,他認為書法創作是作者展現自主、自信、自由與自在的創造性系統工程。該系統中的“四自”因素缺一不可。自主因素體現為作品由作者自己決定如何創作,他人不得干涉;自信因素體現為作者對作品創作的信心與實力,否則寫不出好作品;自由因素體現為作者的創作過程不受拘束,不忌憚各種“噪音”干擾;自在因素體現為作者的創作是情感的真實寫照,比如高興、快樂的情感中創作的作品與痛苦、悲傷的情感中創作的作品,兩者的精神內涵實質在作品的體現上必須是截然相反的。

尉教授認為書法創作常常是剎那之間的靈光一閃。因此他建議學生書法創作最好不要在創作之前思來想去、瞻前顧后般的猶豫不決。他認為那樣會喪失創作的靈感與激情。用尉教授自己的話來說就是那樣會導致“心累”,心理上承受不起。他認為書法創作要一氣呵成、任情恣性。初學者常常可能覺得這樣做是不是有些許放縱,還有就是書法修為淺顯之人更覺得是稀里糊涂地瞎擦亂抹。但是書法內功深厚之人方看出是因勢利導、順勢造勢。因此他的學生剛開始學習時一般尚不能理解老師的指導精髓,學習時間長了方慢慢領悟出來,創造性的書法創作系統工程中透露出深奧的權變哲學,包括謀略、運籌與人際的學問等。

尉天池教授在書法創作中,要求學生盡量做到不眷戀昨天,也不固守今天。他讓學生堅持書法創作要有創新的思維,不能抱有成見,決不可以戀舊、守成的心態進行創作,要敢于創新、大膽突破,不可因襲故我。因為堅持創新才能使自己的作品不斷突破,創新才有不竭的動力。不過書法創作的創新并不是要完全舍棄掉自己熟練的書法技法。正相反,其實正是有了熟練的書法技法,才可大膽突變。因此,尉教授對學生的書法基本功要求是非常嚴格的,他認為這是夯實系統的基石。學生戲稱要把硯池變“墨池”。

二、書法創作是作者抒發情感的過程

尉天池教授認為書法創作是一個字為心書的過程。也就是說書法創作是作者內心真情實感的抒發。每一個字都應該是從作者的內心深處流淌出來。書法創作過程就是把心之所想通過十指連心的方式演繹出來。因此尉教授在教學與生活中建議學生多接觸真善美,堅決抵制假丑惡。他對學生的德育教育貫穿于書法教育之中,萬事德為先。這樣的教育理念正好詮釋了“育人教書”的師者精神。一些學生因為很長時間達不到自己想要的書法成績,常常焦慮不安,尉教授就會用自己的親身經歷開導他們,讓學生的心境能夠踏實下來。因為浮躁難以出來成績。

學生們從尉教授身上要學習的地方很多很多。他一生都在為書法事業奔波勞忙。特別是在八十年代成立中國書法家協會、江蘇省書法家協會后,更是為書法事業嘔心瀝血。他還長期堅持為群眾性書法活動盡心盡力,經常開辦普通大眾的書法教育講座活動。他為人和藹、待人隨和,做人做事接地氣。這在其書法作品中盡有體現。例如饋贈親朋的作品《業精于勤》《聞雞起舞》《鍥而不舍》等;體現為人處世的作品《海納百川》《高風雅韻》等;激勵教育的作品《開創》《奮進》等。諸多作品無不體現出尉教授在書法教育上的大愛情懷,處處輻射書法教育的正能量。

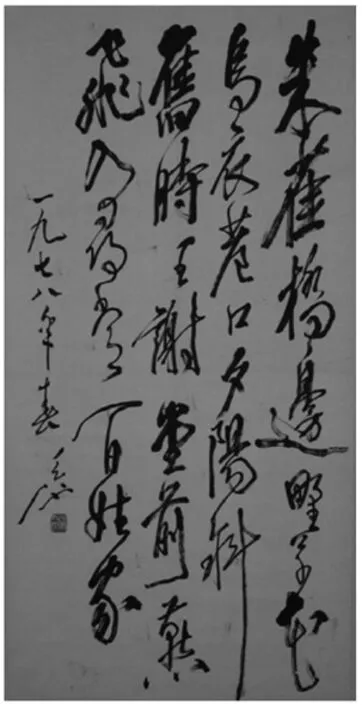

尉天池教授書劉禹錫《烏衣巷》。朱雀橋邊野草花,烏衣巷口夕陽斜。舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。

三、書法創作一定要注重美學

尉天池教授非常注重書法創作的美學教育理念,他認為書法創作是一個極具深厚美學底蘊的體現。一是體現在書法創作的運墨方面。清代周星蓮在《臨池管見》中曾對墨法有過精要的概括:“用墨之法,濃欲其活,淡欲其華,活與華非墨寬不可。”[1]元代陳繹曾于《翰林要訣》也提出:“字生于墨,墨生于水,水者字之血也。”[2]尉天池教授的書法作品善用“濃墨”,也善用“燥筆”與“澀筆”。字數少的書法作品,濃墨運用較多;字數多的作品,燥筆與澀筆運用較多。教學中,他要求學生運用濃墨盡量做到運筆的端莊穩重、磅礴豪放;運用燥筆與澀筆,他教會學生做到運筆的迅疾遒勁、清奇秀逸。也讓學生做到圓筆有婉媚、方筆要雄狀、藏鋒需含蓄、露鋒應霸氣。例如我們欣賞尉教授的作品《一輪明月、四壁清風》,其筆法雄渾,書寫的風起云涌、縱橫通透,筆鋒走勢時隱時現,無一處不彰顯出美學的力量。即使僅有一個字的書法作品《石》,也走筆蒼勁、矯健挺拔,絲毫不失美學韻味。

二是體現在書法創作的動態線條方面。晉代衛鑠于《筆陣圖》中指出:“善筆力者多骨,不善筆力者多肉;多骨微肉者謂之筋書,多肉微骨者謂之墨豬;多力豐筋者圣,無力無筋者病。”[3]南北朝王僧虔在《筆意贊》中也云:“書之妙道,神采為上,形質次之。”尉天池教授在教學中提倡書法線條富有彈性張力,線條力度該放則放、該收則收。粗線條重若崩云,細線條輕如蟬翼。他教給學生各種書法技藝,包括運用多種線條技巧在點畫之間造白,增加豐富的黑白美學內涵。因此我們欣賞尉教授的行草書創作,可以毫不夸張地說既不同于古人王羲之、張旭、懷素,又有別于今人林散之、李志敏。學生們從尉教授的行草書作品中體會到:筆法抑揚頓挫,力道運用有度,通篇作品走勢游刃有余,起筆有鋪墊,收筆有點綴,前后轉承,上下通暢。例如我們欣賞尉教授草書寫唐詩人李白的作品《送孟浩然之廣陵》,線條開張游走、龍飛鳳舞,不失厚重敦實、剛勁挺拔。線條的連綿恰到好處,特別是借助忽停忽頓的連綿線條,把與好朋友即將離別之情演繹得淋漓盡致。

三是體現在書法創作的整體架構方面。欣賞一幅作品給人首要的印象,就是作品布局產生的藝術效果。一幅作品乃一個整體,其架構在于字形的尺寸、柔韌度,運筆的輕重緩疾,墨色的濃淡枯潤等要素的有機組合。整體架構應前后左右呼應,承接起伏得當,達到章法團聚不散、筆意生輝的效果。尉天池教授在教學中主張整體架構上點畫寧斷勿續、寧讓勿碰,字距疏密互現、張弛有度。例如我們欣賞尉教授書寫唐詩人杜牧的作品《山行》,其提筆揮戈,充分運用墨色的濃淡、線條的收縮,在黑白分割、虛實輕重的整體布局組合中,盡顯節奏之變化,錯落有致且變幻莫測。

四、書法教育的建議與展望

書法在我國的歷史上具有重要的符號色彩意義與文化傳承意義。由于現代計算機的普及與應用,學生書寫漢字的時間變得越來越少。社會對升學考試日益重視,與之反差的是中小學對書法教育的關注程度逐漸單薄。即使開設了書法教育課程,也沒有完整的成系統的書法教材。加上書法師資力量參差不齊,參加書法教育的學生比例不高等,造成目前我國書法教育存在多種危機。因此提出如下建議:第一,從中小學開始就普及開展正式的書法教育課,可否放到與語文、數學等課程差不多重要的位置;第二,出版正規成體系的書法教材,可否每天規定并保證學生的書法練習時間;第三,培訓高素質的書法教育師資,可否加強對中小學書法教師的書法素養的綜合訓練;第四,可否在每個中小學成立一個書法特色訓練班,對學生的書法愛好起到示范引領作用。

尉天池教授書劉禹錫《烏衣巷》。

朱雀橋邊野草花,烏衣巷口夕陽斜。舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。

通過書法教育,可以培養學生的優良品格,鍛煉學生的堅韌意志,更可以讓書法文化代代相傳。功在當代,利在千秋。師者任重而道遠。尉天池教授今八十有余。每天練字仍勤耕不輟。為了后輩的學業仍悉心指導,仍時常到工作過的校園走走看看,胸中仍放心不下他一生鐘愛的書法教育事業。老人就像他的書法作品《鶴壽》一樣延年。尉天池教授是每個書法教育者及愛好者值得學習的榜樣。

[1]李亞杰.晉“韻”形成的技術因素考論[J].書法賞評,2012(6):15-18

[2]萬應均.淺議書法的墨色美[J].世界知識畫報,2011(12):70-73

[3]李茵.教比學更難——我們該如何理解教學[J].北京大學教學評論,2015(4):181-186

[4]梁燕.舊題王僧虔《筆意贊》的版本源流與辨偽[J].古籍整理研究學刊,2015(4):60-65

作者單位:南京師范大學