在綠色的田野上

張志國

國家森林城市是城市的生態名片,是一個城市生態建設的最高榮譽,也是綜合體現一個城市發展水平的重要標志。

8月23日至27日,記者隨“森林城市·森林惠民”中央新聞媒體采訪團走進山東省棗莊、濰坊、煙臺等城市。通過幾個地區的采訪,記者發現,棗莊、濰坊、煙臺,雖然每個城市都有不同的特點,但每個城市也有各自的精彩。從內陸一直到沿海,綠色越來越濃,記者對森林城市的體會也越來越深。

清新的空氣、滿城的綠意、人與自然和諧共處……“創森”是山東人的城市夢,如今,山東人離這一夢想越來越近。

棗莊:“魯南綠城·山水棗莊”的畫卷正徐徐展開

很長一段時間以來,山東省棗莊市都以“一黑一灰”(黑即煤炭,灰指水泥)的資源型城市留在世人印象中。棗莊林業局局長龍厚宏笑著對記者說,現在的棗莊已經從過去的“黑白照片”變成“彩色照片”了,一黑一灰如今變綠了。

據龍厚宏向記者介紹,為加快綠色轉型,棗莊市提出“生態立市”發展理念,推動城市與森林相融相生、市民與綠色相依相伴,并在2014年底與淄博市一起成功創建國家森林城市,完成了從“煤城”到“綠城”的華麗轉身。這也是山東省內繼威海、臨沂之后第三批國家森林城市,作為經濟欠發達、資源趨枯竭的雙困典型,棗莊市創建國家森林城市之路走得殊為不易,其探索和付出值得研究和借鑒。

棗莊因煤而建、因煤而興,是典型的資源型城市、老工業基地。從建市以來,棗莊就形成了以煤炭、水泥為主導的產業結構。煤炭、水泥年產能分別達到3000萬噸的同時,也讓棗莊付出了“地下挖煤層,地上挖山頭”的嚴重生態代價。作為國務院確定的全國資源枯竭城市轉型試點市,盡快轉變發展方式、改善生態環境,成為當務之急、民心所盼、大勢之趨。

棗莊市于2012年提出“生態立市”的發展理念,并以創建國家森林城市為契機,倒逼生態文明建設水平提升。龍厚宏說,“國家森林城市是目前我國對一個城市在生態建設方面的最高評價,是最能反映城市生態建設整體水平的權威稱號。”

通過創建國家森林城市,三年來,棗莊市先后投入資金近40億元,新增造林綠化面積62萬畝,市域森林覆蓋率達到36.2%,城區綠化覆蓋率達到41.1%,城區人均公園綠地面積達到14.07㎡,道路林木綠化率達到99.4%。

目前,棗莊已初步形成了城區、近郊、鎮村綠化有機統一,水網、路網、林網綠化縱橫交錯,生態林、產業林、景觀林統籌共建的造林綠化新格局,實現了城鄉綠化和生態建設的歷史性突破。

位于棗莊市中心城區的環城森林公園,如今成為不少市民自行車綠道騎行的好去處。騎行愛好者穿行在環城森林公園綠道之間,在擁抱大自然的同時,盡享騎行帶來的快樂。

家住棗莊市薛城區高新區的張金華,每天都要帶著兒子,在環城綠道上騎行健身。他表示,自己在一年前加入到騎行大軍中,來山上騎行,既欣賞了美景,又鍛煉了身體,一舉兩得。而在幾年前,這里卻是破損山體和荒山眾多、雜草叢生的地方。

據介紹,棗莊市中心城區環城森林公園根據棗莊“啞鈴式”組團城區、兩側皆山的特點規劃建設,涉及棗莊市下轄的滕州市、薛城區、山亭區、市中區、嶧城區和棗莊高新區的22個鄉鎮(街道)、87個行政村,總面積約3萬余公頃,形成了總長約200公里的環形綠道。而環形綠道也將沿線星羅棋布的景區、公園、濕地、古跡、古村落串聯成鏈。

長達200公里的森林綠道,串起棗莊五區一市,不必遠足,從中心城區騎行十余分鐘即可輕松抵達,或湖邊小休憩、驛站暫歇,或叢林深呼吸、山腰賞美景……藏在魯南山城棗莊里面的綠色森林,就這樣恬靜地呈現在市民和游客面前。

說到棗莊,40歲以上的人們馬上都會想起當年鐵道游擊隊的故事。來到棗莊的第二天,記者就來到了棗莊的滕州市,來到美麗的微山湖濕地景區。采訪團一行深入到紅荷塔、水生植物園、小李莊等實地考察。

據微山湖濕地管委會主任孫劍介紹,該景區總面積90平方公里,湖域面積60平方公里,擁有55公里的湖岸線,3萬畝的湖上楊樹林,12萬畝的野生紅荷。這里森林覆蓋率高達70%,空氣質量優良率常年保持在100%,負氧離子濃度最高,是一般城市的幾倍、十幾倍,素有“中國荷都、水上森林、醉美天堂”之稱。

傍晚時分,在滕州市荊河岸邊,很多釣魚愛好者在垂釣,游人在岸邊游玩。“以前可不是現在的這樣。”滕州市林業局局長俞濤介紹,荊河是滕州的母親河,在過去發展過程中河水遭到了污染。為了治理荊河,滕州市關閉、搬遷造紙廠等100多家企業,建起了污水處理廠,建設了旅游休閑的設施。

荊河是棗莊滕州市的母親河,一波碧水匯入微山湖,貫通京杭大運河。曾經,這里是著名的排污河,淤泥堆積,污染嚴重,人人敬而遠之。創建國家森林城市,滕州投入30億元重點實施了秀美荊河生態休閑長廊建設工程,植樹造林,清淤除污,讓荊河重現了“十里畫廊、桃紅柳綠、生態宜居、人水和諧”的畫面。

通過在棗莊的采訪,記者發現,近幾年的森林城市建設,既帶來了棗莊市生態環境的極大改善,也有效促進了經濟社會的可持續發展。可以說,森林城市建設不僅是一個民生工程,更是一個發展工程、德政工程,溢出效應已經充分顯現。

棗莊市委書記、市人大常委會主任李同道表示,森林城市建設只有起點、沒有終點,只有更好、沒有最好。棗莊市將繼續組織實施創森長遠規劃,深入推進國家森林城市十大提升工程,讓更多的森林走進城市,讓城市融入更廣闊的森林。棗莊市將毫不放松地抓好生態建設,把好山好水好風光融入城市,讓青山擁城、綠道環城、碧水繞城,讓廣大群眾生活得更加舒心、有更多獲得感。棗莊市將積極探索綠色發展、永續發展的長效機制,讓自然生態、宜居宜業的城市形象更加立體、更加生動、更加多姿多彩。

濰坊:“世界風箏之都”打造詩情畫意森林之城

濰坊被稱為“世界風箏之都”,歷史上又稱鳶都。相傳春秋戰國時,墨翟曾費時三年以制木鳶,木鳶就是最早的風箏。濰坊也是中國畫都,生于斯長于斯的北宋畫家張擇端、清代明相劉墉,曾在此為官的鄭板橋、范仲淹、蘇東坡等都留下無數佳作,所書所畫皆離不開濰坊山水的浸潤、綠意的熏陶。

濰坊市副市長劉建國見到記者說:“打造森林城市,就是要讓老百姓走出家門,就見森林。”

劉建國介紹,濰坊市緊緊圍繞市委、市政府“突破濱海、提升市區、開發兩河”戰略部署,深化“三八六”環保行動,扎實推進國家森林城市創建工作,取得顯著成績。三年來,全市完成新造林67萬畝,實現林業產值877億元,藍天白云、繁星閃爍天數由2013年的150天增加到2015年的234天,讓老百姓切實感受到濰坊的天更藍、地更綠、水更清、空氣更清新。劉建國表示,“創森”是一個只有起點沒有終點的惠民工程,濰坊市將一張圖紙繪到底,堅持十年規劃不動搖,努力把創建國家森林城市辦成一項實實在在的民生實事。

在濰坊期間,記者先后深入青州市、壽光市、濱海區、寒亭區和經濟區等地,對濰坊市荒山綠化、村莊綠化、花卉產業、濕地建設、水源地綠化、水系綠化、抗鹽堿樹種選育、沿海防護林帶建設、生態旅游等進行了實地采訪。

綠色可以說是濰坊的城市本色。2013年啟動創建國家森林城市,是濰坊市基于自身文化特質和生態情結而作出的必然選擇。三年來,濰坊市始終秉承生態文化引領綠色發展的理念,突出“親山近水享綠色福利,五彩鳶都創森林濰坊”創建主題,既打造山清水秀的生態之城,又描繪詩情畫意的文化之城,最終落腳于建設市民共享綠色福利的幸福之城。

濰坊市林業局局長張金玉對記者說:“我們不僅僅滿足于拿到國家森林城市這塊牌子,更著重于通過創建活動,心中播綠與大地植綠結合,讓森林生態文化滲透于創森的各個環節,使生態文明理念根植于人們的內心,化作自覺的行動。”

張金玉認為,創森的過程,就是不斷弘揚生態文明、增進市民森林文化素養、形成生態建設自覺的過程。多次模擬街頭隨機訪問的結果顯示,市民對創森的知曉率、支持率和滿意度達到95%以上,這既是對三年來全市上下務實創森、綠色惠民的普遍認可,也是對倡導生態理念、繁榮森林生態文化的高度認同。全市形成了人人支持參與創森工作的良好局面,每年植樹節各級領導帶頭履行植樹義務,全市建設市級義務植樹基地27處,參加義務植樹勞動1398萬人次、植樹5940萬株,適齡公民義務植樹盡責率達90%以上。

濰坊市是山東半島的區域性中心城市,是環渤海經濟圈重要節點城市,山東半島藍色經濟區和黃河三角洲高效生態經濟區兩個國家主體功能區在這里交匯疊加。濰坊市委、市政府堅定不移地貫徹落實習總書記“寧要綠水青山,不要金山銀山,而且綠水青山就是金山銀山”的指示,始終把綠色發展挺在各項重大決策的最前面。“突破濱海、提升市區、開發兩河、南部山區生態保育”是本屆濰坊市委、市政府舉全市之力推進實施的核心戰略,把生態建設列為優先原則和重要內容。

劉建國表示,濰坊市現在深刻認識到,創建國家森林城市是一個地方生態文明發展水平的重要標志,是落實綠色發展理念的生動實踐,是建設生態美麗濰坊的重要途徑。濰坊市把全力爭創國家森林城市連續三年寫入市委工作要點和市政府工作報告,納入全市年度科學發展綜合考評體系。

濰坊市統籌規劃,確立了“一核、兩屏、三廊、三網、多點”的創森總體布局,堅持與綠色發展的時代脈搏同頻共振,決心用綠色在鳶飛大地上描繪最美的畫卷。在具體創建中,全市以城為核,提升市區,大力實施中心城市圈三年綠色行動計劃,全面構筑圈、點、帶、面有機結合的大綠地系統。在突破濱海戰略中,實施濱海綠化全覆蓋工程,重點抓好“三邊四區”和村莊四旁植樹,綠化覆蓋面積75平方公里,昔日的鹽堿灘上現綠洲。在濰河、彌河“兩河”開發中,全流域建設生態、經濟、濕地廊道,綠化水系20萬畝,特別是結合實施“三八六”環保行動,在全市17條河流所有污水處理廠排水入河口建設人工濕地54處,開創全國先例。在南部山區實施生態保育,結合退耕還林、景觀營造和產業扶貧,優先栽植鄉土、彩色、經濟樹種,完成荒山造林23萬畝。到2015年底市域森林覆蓋率達到33.95%,中心城區綠化覆蓋率41.17%、人均公園綠地面積17.71平方米。

濰坊市是傳統的產業大市,歷史上有“南蘇州、北濰縣”之稱。林業經濟在全市產業格局中一直占有重要一席。近年來,濰坊市積極應對經濟下行壓力,在林業產業轉型升級中大膽探索生態文化與林業產業融合發展,使傳統產業附加文化元素,促進產品增值,為林業產業的逆風騰飛插上了文化的翅膀。2015年,全市林業總產值達877億元,年均增長10個百分點,農民人均林業收入超過1100元。

城市因綠色而活躍靈動,森林因文化而魅力無窮。創建國家森林城市,不僅改變了濰坊的生態面貌,也帶給了濰坊人民“望得見山、看得見水、記得住鄉愁”的詩情畫意生活。

如果說“世界風箏之都”是濰坊的名片與榮耀,那么青山綠水則是濰坊的氣韻與靈魂。908萬濰坊人民在親山近水的環境中,共享著城市發展的生態之美、文化之美、文明之美。

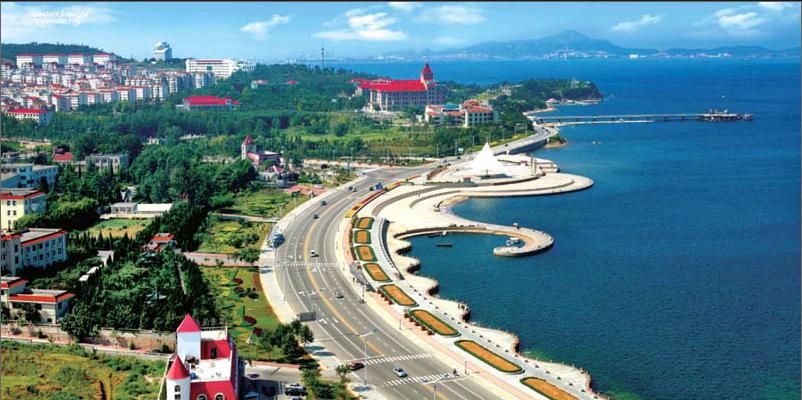

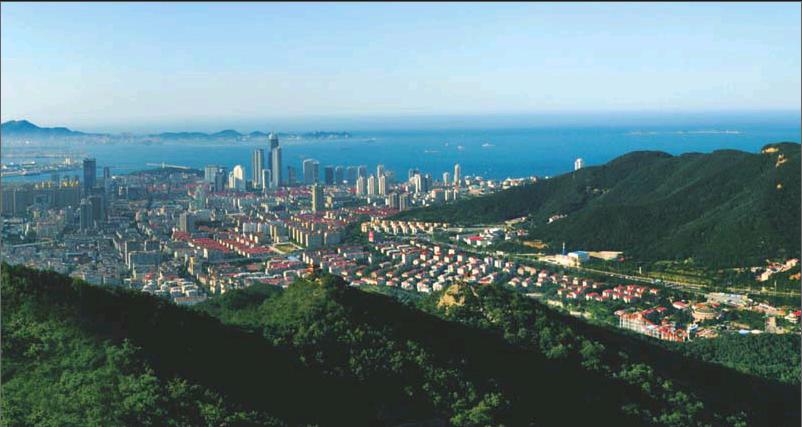

煙臺:面朝大海 春暖花開

打開煙臺人的朋友圈,你會發現青山綠水、藍天白云永遠是最搶眼的標題。

這里山巒疊翠,天空湛藍,云朵如棉,水天一色。今年7月份,市區藍天白云天數為31天,空氣質量優良率100%,處處洋溢著清新與芳香。

觸手可及的風景,展示著全市生態建設的累累碩果,也讓市民幸福感倍增。

清晨,在煙臺市牟平區沁水河公園,市民孫鴻海樂呵呵地說,“晨練者一人一個‘窩,傍晚跳舞的群眾一個挨一個,可熱鬧了。”沁水河的今天,來自于牟平區投資6.8億元以上開展的綜合整治工程。

煙臺市林業局造林綠化科科長馬貴平介紹,煙臺市把自然保護區和森林公園建設作為森林資源保護的重中之重,加強規范化管理和配套建設,不斷提升森林資源的規模和質量。截至目前,全市建立自然保護區20處,其中國家級2處、省級14處,總面積228.2萬畝;建立森林公園25處,其中國家級7處、省級4處,總面積60.4萬畝。

煙臺是此次記者的最后一站,同樣也是給記者留下印象最為深刻的一個城市。