煤礦絞車PLC控制技術的應用實踐與相關問題研究

劉 洋

(凱盛重工有限公司,安徽 淮南 232052)

煤礦絞車PLC控制技術的應用實踐與相關問題研究

劉 洋

(凱盛重工有限公司,安徽 淮南 232052)

文章首先對PLC技術與煤礦絞車進行了概括性介紹,在此基礎上對PLC技術在煤礦絞車中的應用實踐及相關問題進行論述,期望能夠對煤礦井下生產作業效率和安全性的提升有所幫助。

PLC技術;絞車;維護

1 PLC技術與煤礦絞車概述

1.1 PLC技術

PLC是可編程邏輯控制器的簡稱,它是一種具備編程功能的存儲器,除了能夠進行程序存儲之外,還能執行多種面向用戶的指令,如邏輯運算、順序控制等等,通過數字或是模擬信號的輸入與輸出可以對機械設備及生產過程進行有效地控制,正因如此,使PLC在工業生產中獲得了廣泛應用。以PLC為核心組成部分的自動化控制系統在程序編輯模式上為梯形圖,由于這種控制系統的操作簡單,控制快捷,從而使其符合我國煤礦生產中機電設備的控制要求,它的應用能夠在一定程度上提高煤礦企業的生產能效,進而為企業帶來顯著的經濟效益。

1.2 絞車

絞車歸屬于提升設備的范疇,它的工作原理是利用卷筒纏繞鋼絲或鏈條,以此來實現對重物的提升。體積小、重量輕、便于移動是該設備所具有的幾個優點,它在煤礦生產中常被用于井下作業人員的升降、煤矸石運輸、轉移設備等生產作業當中,由于絞車本身具有較大的提升力和適用性,從而使井下作業人員的勞動強度大幅度降低。

2 PLC技術在煤礦絞車中的應用實踐及相關問題

2.1 PLC技術在煤礦絞車中的應用

PLC技術在煤礦絞車中的應用主要體現在如下幾個方面:

(1)在編程中的應用。絞車的提升速度快慢直接關系到井下的生產作業效率,為使絞車的速度獲得進一步提升,需要使絞車低速爬行時的距離縮短。例如,某煤礦的絞車原本低速爬行的距離為25m,為了優化其提升速度,現決定將低速爬行距離改為18m,整個過程通過PLC技術來實現,具體做法如下:先將PLC連接到計算機上,對計算機中原有的梯形程序進行修改,即對絞車低速爬行距離對應的計時器輔助參數進行改動,并在絞車停機時,將改動后的程序上傳至PLC中,同時還需要對與PLC進行配合的井筒磁開關進行更改,這樣做的目的是提高絞車的運行安全性,此時程序和磁開關分別控制兩個繼電器,兩者能夠保持基本同步,動作時間差約為1s左右,絞車日常運行時是否進入低速爬行狀態主要是由井筒磁開關決定,若是開關故障,程序則會獨立承擔此項任務。

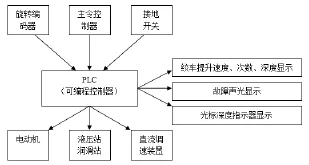

(2)在控制方面的應用。圖1為PLC控制系統的框架結構。從圖1中可以清楚的看出,在整個框架結構中,PLC是核心,所有的操作都是由它來完成,其與周圍的各種設備,如編碼器、控制器、接地開關、信號處理器、傳感器等組成了一個完成的控制系統,通過PLC的邏輯運算后,可自動輸出相應的信號,實現了對電動機、液壓及潤滑系統、絞車提升次數、提升速度、深度顯示的自動化控制,確保了設備的安全、穩定、可靠運行。

2.2 PLC系統的維護問題

(1)故障處理。絞車在運行的過程中,只有通過計算機或編程器才能對其具體的運行情況進行查看,利用其它途徑很難實現這一目標,由于計算機和編程器并非所有人員都有,如果絞車在運行時出現故障問題,則無法在最短的時間內進行處理,這會對生產效率造成一定的影響。為使絞車的故障處理時間能夠進一步縮短,可以通過PLC輸入與輸出點的指示燈來進行故障查找,具體做法是將各個點對應的絞車運行情況羅列出來,如正向提升、反向提升、安全回路投入前和投入后等,一旦某個點對應的情況出現問題,便可及時進行處理,這不但縮短了絞車故障的處理時間,而且還提高了工作效率,確保了井下生產作業的有序進行。

(2)除塵。受到煤礦井下作業環境的影響,使得PLC控制系統在運行過程中不可避免地會吸附大量的灰塵,如果灰塵清理的不及時,便可能引起系統故障,嚴重時可能會導致短路,從而使系統癱瘓。所以為確保PLC系統的運行穩定、可靠,必須及時進行除塵。在對PLC系統進行除塵時,不可以使用風機,最好是采用吸塵器進行除塵,這是因為,在PLC控制系統中一般采用的都是非密閉式繼電器,如果用風機除塵,則會使繼電器觸點上被吹入灰塵,這些灰塵會對設備的導電性造成影響,而采用吸塵器吸灰,則可以有效避免此類問題的發生。

3 結束語

綜上所述,絞車是煤礦井下生產作業中不可或缺的一類設備,它的運行穩定、可靠與否,不但關系到生產效率,而且還與生產安全有著極為密切的關系,為了在確保安全的同時,提高生產效率,可將PLC控制技術合理應用到絞車當中。在具體應用的過程中,要對PLC系統的維護問題加以注意,這樣能夠使系統始終保持正常運行。

[1]岳華杰.淺談煤礦機電控制中PLC技術的應用[J].機械管理開發,2016,(6):92-94.

[2]張向龍.煤礦機電控制中PLC技術的有效應用[J].機械管理開發,2015,(6):104-106.

[3]畢國生.煤礦機電系統控制中PLC技術的應用分析[J].內蒙古煤炭經濟,2014,(1):142-144.

圖1 PLC控制系統框架結構示意圖

U664.4+4

A

1671-3818(2016)10-0053-01