古根幽香入畫來

文/圖_李建國 楊戰營

古根幽香入畫來

文/圖_李建國 楊戰營

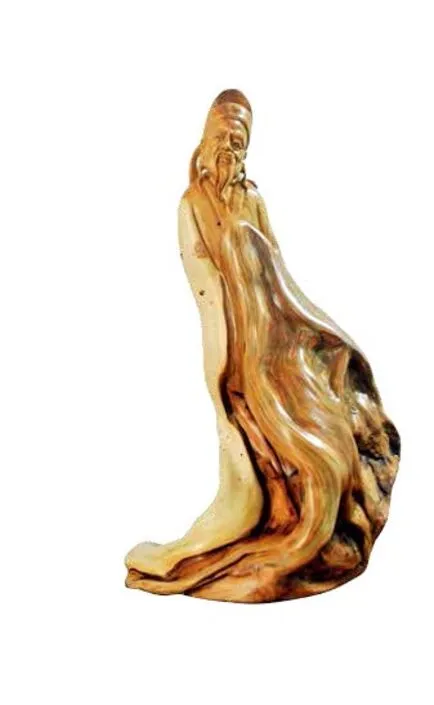

孤傲特立的劍客,雍容華貴的仕女,滄海逐浪的帆船,神形兼備的鳥獸,美不勝收的陌上春色,寒梅壁立的雪山冬韻……一塊塊看似平淡腐朽的枯枝殘根,經他“三分雕琢、七分天然”的修飾,便煥發了盎然的生機,點化成了渾然天成的藝術品和一幅幅賞心悅目的“畫卷”。然后,對這些作品悉心收藏,閑暇把玩,沉醉其間而怡然自樂。

象形會意、鬼斧神工,賦枯枝以靈秀,予殘根以新生。走進濟源供電公司員工李五福的根藝收藏室,仿佛進入了斑駁陸離的曼妙畫廊,穿梭于古色古香的七彩世界,各種造型的根藝作品惟妙惟肖、栩栩如生,那種超越凡塵的靈動與灑脫,那種遠離喧囂的寧靜與純樸,那種滿載著自然、生命和情感的張力,讓人產生深深的共鳴和遐想。

“利用業余時間回歸自然,放飛心情,在根藝世界中修身養性,在物我兩忘中精雕細琢,陶冶思想情操,品味人生哲理,感受生活的充實與樂趣,著實讓人沉醉。”談到古根的雕琢與收藏,目睹一件件形神兼備的根藝作品,李五福的言語神色中流露出對根雕藝術的追求與癡迷。盡管與根雕結緣不過短短7年時間,但他源自內心的感悟和獨到見解,依然給人以“浸淫已久”的感覺。

初識

結識根藝緣于偶然,而醉心其間則是性之使然。今年52歲的李五福,是濟源供電公司營銷部綜合室的一名供電所工作人員。入職32年來,他始終扎根基層供電所,長期與大山為伴。

2009年初秋的一天,他到大山深處的王屋鎮林山村巡視配電設施和低壓線路,開展日常便民服務,偶然在高山農戶家中發現用崖柏根系做成的果盤,以及經過略微加工的幾件形態不同的根雕飾品。巡線間隙,他聽老農講解了崖柏的生長環境和習性品性,特別是得知用其做成的果盤放置水果新鮮不腐,木質發出的幽香清神健脾,雕琢的物品光澤鮮亮、質感優良等情況后,他怦然心動。隨后,他又查閱了大量的文字材料和圖片資料,漸漸對崖柏根藝和收藏產生了興趣。

“崖柏生長在高崖陡壁,扎根巖縫、生長緩慢,看似平常的根系,往往就有著幾百年、上千年風霜雨雪的經歷。”采訪期間,李五福指著屋角堆放的幾段柏木的天然根系告訴記者。

結緣

在李五福看來,一棵崖柏,一個根系,就是一段歷史的見證。崖柏那份融入自然的灑脫,長期寂寞的堅守,超凡脫俗的追求,以及對大山的依戀,特別令他感動和贊嘆。他說作為一名與大山相伴30多年的電力員工,他與高山、林木有著割舍不斷的情緣。能夠通過藝術雕琢和處理,塑造根的殘缺美,彰顯根的天然藝術魅力,賦予枯枝殘根新的生命,是一種樸素的思想表達方式,也是他近年來工作之余的追求和生活喜好。

崖柏居高山,質硬性寒、能入藥,紋理通徹、光澤剔透、古色古香,為木中佳品。年代愈久,其色愈重,大體可分為紅褐色、紫紅色、橘黃色、白色或紅白相間。“橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。”每個根系都有一個不同的造型,都彰顯著來自大自然的魅力,都能從不同角度給人以美的感受。

崖柏的采集十分困難。為了找到好的材質,李五福利用周末和節假日在山間四處奔走,看到中意的斷根殘枝就興奮不已,采集后當作“寶貝”帶回家,然后細心清理、加工、制作。有時,他也從山民家中購買一些體積較大或造型獨特的材質,運回去后依據自然造型略加雕琢,成為渾然天成的根藝作品,閑暇時品賞把玩、自娛自樂。日積月累,這已成為他生活中的一個嗜好,置身其間,心意陶陶,樂意融融。

目前,李五福已經雕琢根藝作品3000多件,單件重量從200克到1噸多不等,其中《狼奔》《仕女》《丹鳳朝陽》《觀音送福》等作品參加全省根藝展評,分別獲得了金獎、銀獎等一系列獎項。

“意奇則奇,意高則高,意遠則遠,意深則深”,這是唐代畫家張彥遠對于畫境的解讀。李五福認為,根藝也是如此,其亙古深邃的意境、寧靜灑脫的格調、淡雅高遠的志趣,也彰顯著雕琢者的精神世界,承載著雕刻者的價值追求。細觀李五福的一件件作品,同樣流露著他豪爽、豁達、率真的個性和坦誠執著、包容致遠的思想表達,更有對美好生活的追求和人生哲理的思索。

人生如根、根如人生,以根修身、以物勵志。探尋寧靜幽深的大山,堅守淡泊靜雅的操守,在沁人心脾的幽香和如詩如畫的根藝世界中,李五福享受著愜意與充實的人生。