一花一世界

一花一世界

幾天來大霧一直彌漫著城市,心里不免有點壓抑。清晨,一縷陽光悄然照射到畫案上,遲遲起床的我忽然有種莫名的興奮,趕緊走到陽臺,打開窗戶。蔚藍的天空點綴著片片白云,微風徐徐吹到身上,十分愜意。風中帶有些許涼意,但在久違的陽光下還是讓人感覺溫馨。雖然已是深秋,不遠處的柳樹卻還是那么碧綠,我不禁嘆服它的頑強。每年大地復蘇的時候,都是它第一時間把春天的消息傳遞到枝頭。初冬時節,又是它在寒風中苦苦撐持,直到最后才不甘愿地脫掉那一點點的黃綠。此時柳色無恙,幾棵黃里透紅的不知名小樹與柳叢相映,給城市增添了幾分成熟的魅力。偶爾有幾只鳥在枝頭歇腳,梳理一下羽毛,便又歡快地飛鳴而去,不知是為了陰霾后的艷陽而歡欣,還是為了秋天的收獲而喜悅。久久注視著這幅大自然的絕美畫卷,不覺融進醉人的秋色,一陣激情和著靈感涌來,促使我情不自禁地拿起畫筆。

到底什么時候喜歡上的畫畫,已經說不太清楚了。記得很小的時候就喜歡在作業本上胡涂亂抹,因此沒少挨批評。初二的時候,學校的宣傳櫥窗要放一些學生美術作品,狄乃相老師就給我們美術小組的幾個人分配了任務。我也沒多想,臨摹了幾幅花卉交上去,不想展出之后竟獲得老師和同學的一致贊揚。對于學習成績一般、很少得到表揚的我來說,這是件非常意外的事。當時,走在校園里,常能聽到有人在背后小聲嘀咕:“那幾張畫就是他畫的。”“是嗎?畫得真像,真好看。”我的興奮和得意可想而知。中學時代故事很多,對我來說,最難忘的就是這一件,因為它無形中決定了我的人生道路。我后來選擇花鳥畫,最早的思想基礎或許就源于那些夸獎。

初中畢業,我考上了曲阜師范學校美術教育專業,也算是沒辜負師長的厚望。當時的課程比較寬泛,素描、色彩、圖案、手工、設計,什么都學,主要是為了適應將來的教學需要。我的班主任逆寒老師出于山東著名花鳥畫家孔端甫先生門下,擅長花鳥畫,課余時間我常向他請教,由此正式開始花鳥畫的學習。畢業時我第一個辦了個人書畫展,帶著收獲回到家鄉,分配在嘉祥鎮第一中學。這樣,我一邊教學,一邊自己摸索著畫花鳥,倒也自得其樂。畢竟是偏居小城,書店里找不到多少有用的美術資料,也看不到什么畫展,我的眼光受到限制,畫也就只能在原來的水平上徘徊。董其昌《畫

訣》謂:“讀萬卷書,行萬里路,胸中脫去塵濁,自然丘壑內營。”畫家就是在這種長期刻苦的藝術實踐中反復認真地觀察和理解自然,深刻體認其規律。“讀萬卷書,行萬里路”是“外師造化,中得心源”的必要修煉,只有用廣博的知識和豐富的學養來浸潤心靈,才能為藝術創造奠定堅實的基礎。

2000年,我得到去中國美術學院進修的機會,置身美術教育殿堂,眼界大開,對花鳥畫產生了一些新的思考。我徜徉在傳統花鳥畫的世界里,沉潛玩味,樂此不疲。圖書館、博物館、美術館,無處不是我學習的課堂。要想畫好中國畫,臨摹前人畫作是一條必經之路。我曾在中國美術學院的臨摹室里對著清晰的《寫生珍禽圖》印刷品一遍一遍臨摹,從中深深獲益,把握住了鳥的造型規律,也提高了用筆、設色等方面的技法。我還臨摹了許多宋人小品,看著那些精巧細致的花鳥圖樣在筆下漸次成形,心中油然生起對前輩藝術大師的崇敬之意。臨摹歷代畫作,實際上也是在跟古人對話。靜靜地看,靜靜地下筆,畫著畫著,你忽然從筆墨間悟出當時的歷史環境和畫中蘊含的美好情感,從嫻熟的技巧和深邃的意境中體察到畫家的文化修養和藝術才華,這就是所謂的“內美靜中參”吧!這是一種神秘而深刻的審美經驗,它讓我神游藝境,身心兩忘。所以直到現在,我還不時會有靜下心來臨摹一幅古畫的興致。

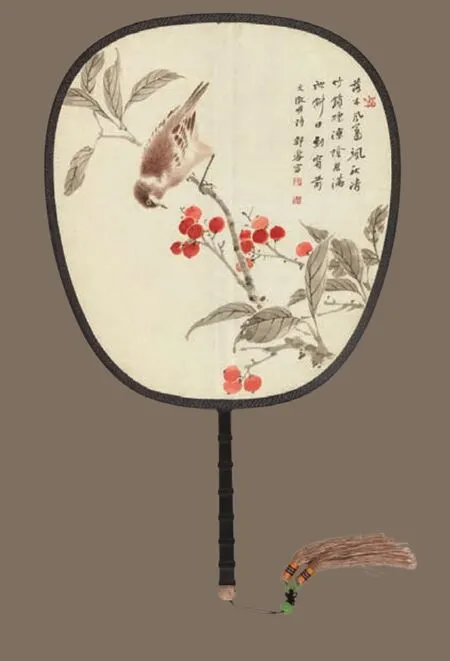

窗前秋韻 宮扇 2014年

臨摹的畫多了,一部形象的花鳥畫發展史在我面前漸漸展開。中國歷史上有文獻記載的花鳥畫家,當以謝赫《畫品》提及的東晉劉胤祖為最早,可惜他的畫作今已不得而見,只能對著記載想象他“蟬雀特盡微妙,筆跡超越,爽俊不凡”的藝術風格。經隋唐到五代,出現了“徐黃異體”,這也是我們目前所能看到的最早的卷軸花鳥畫。以黃筌和徐熙為代表的兩種畫風奠定了后世花鳥畫的大致路徑,為兩宋院體花鳥畫的發展廓清了塵氛。宋代以完備的畫院制度為依托,以畫家素質的培養為有效手段,使繪畫與文人思想日益融合,出現了李迪、林椿、崔白、趙昌、趙佶等諸多杰出的花鳥畫家。元代以錢選、王冕、王淵為首的畫家將花鳥畫領上一條嶄新的道路,及至明清,寫意花鳥畫大行其道,成為文人畫的又一個巔峰。人們開始以花鳥為載體“抒情寄興,托物言志”,筆墨情趣漾滿畫幅,詩書畫印融為一體,傳統的花鳥畫至此基本定型。直到近現代,任伯年、吳昌碩、齊白石、潘天壽等藝術巨匠發展花鳥畫的努力也仍然只能是根基于傳承。

藝術是供人欣賞的,藝術欣賞是藝術的再創造。我們在博物館里看到的古人作品,都經過了時間的淘洗、歷史的推敲。一幅畫,大而言之,往往代表著一個時代;小而言之,代表著一個人,更準確地說,代表著一個人的一個時期。畫作的生命力來自畫家的心靈,而心靈的狀態多姿多彩,與此相應,藝術的殿堂也就千門萬戶,無論走進哪一

間,都會發現一些獨特的魅力。無論是黃筌的富貴氣象,還是徐熙的野逸風骨,無論是院體畫的工整細致、富麗華貴,還是文人畫的簡遠逸邁、蕭散蒼茫,這些藝術家及其作品在各自領域里所達到的高度都值得我們學習和研究。我喜歡百看不厭的宋人院畫小品,也喜歡灑脫自如的明清意筆花鳥。從歷史的角度看,兩者之間存在著一種相互砥礪、相互成全的關系。就畫家個人而言,畫一幅畫其實就是內心的一次獨白。看八大的畫,讀得出他心中的郁憤和孤凄,他國亡家破的肺腑之痛,他無奈之余的卓爾不群。八大筆底的花鳥蟲魚怪異奇特,但是我們知道,他并沒有憑空捏造,那些孤寒冷漠的形象正顯示了他本人內心世界的蕭索空寂。

創作是一種心靈的自由,但這個自由不是毫無限制的。對于中國畫家來說,無論怎樣表達情感,都不應拋開基本的法度,不應漠視承載中華民族精神的傳統文化。董其昌“南北宗論”將文人畫推到了明清畫壇的主導地位,但問題也由此產生。徐悲鴻、俞劍華等擔心的弊端如今已發展到極致,草率之作泛濫成災。急功近利的畫家誤解了黃公望“畫不過意思而已”的論說,只注重情感的表達,而忽略了生成情感的原因。在他們的作品中,畫面工整、筆墨精到與否,都已無足輕重,“逸筆草草”的追求演化成了自以為是的胡涂亂抹。借用謝赫“六法論”中的詞匯,大家都在強調氣韻生動,而視骨法用筆、應物象形、隨類賦彩、經營位置等如無物。現在的畫展上、報紙雜志上,我們常能見到許多讓人不知所云的畫作,從內容到形式都難以捉摸,如果不是畫家本人講出其中的本意,對著畫面看上幾天幾夜無法索解。似乎藝術作品的創造完全成了畫家自己的事,可以脫離接受者而超然獨存。

曾有西風半點香 宮扇 2014年

凡是從事藝術創作的人,都希望找到自己的路徑、自己的風格。有時我也會想,拋開古人的東西,我自己的風格又在哪里?也經常有人向我提出建議,要盡快形成自己的面目。這樣的好意我十分感激,但我知道風格是內在的自然流露,是一個畫家成熟的標志,火候未到,急也急不來的。過于功利地去追尋個人風格,其結果就是造成一個虛假的面具,看似特點鮮明,實則與其下掩藏的真人面目相去甚遠。以我的年齡,還有足夠的時間和耐心從傳統中攝取營養,不斷豐富自我,提高修養,等待真正成熟的時候。

有禽自往還 宮扇 2014年

我還有一個看法,覺得雅俗共賞并沒有什么不好,所以創作能給所有人帶來美感的作品一直是我的追求。可不知為什么,雅俗共賞現在竟成了一個近似貶義的形容詞。寫意固然高妙,寫形而得其神理又何嘗不好?“論畫以形似,見與兒童鄰”,貶斥的是只知圖形、不知取神的匠人習氣,而不是精細勾描的畫風。實際上,具體的形象未必不生動,工致也未必不出雅韻。郭若虛有云:“六法精論,萬古不移。”無論何時,六法都應當是中國畫家共同遵循的藝術規范,要追求氣韻生動,同時也不該拋開應物象形、隨類賦彩。

一花一世界,一沙一天國。以真實的心靈投入藝術,就可能在一花一葉、一山一水間找到精神的家園,找到自己的安身立命之所。我還在尋覓。

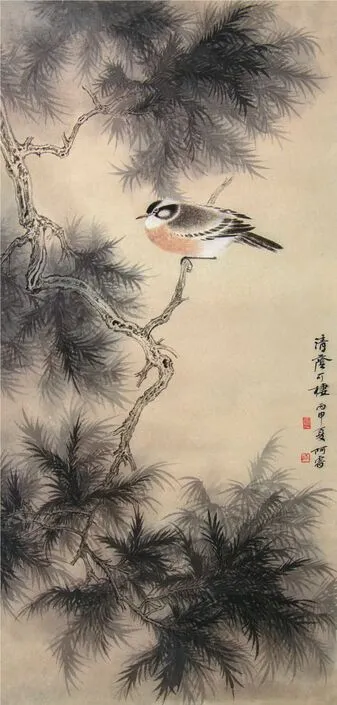

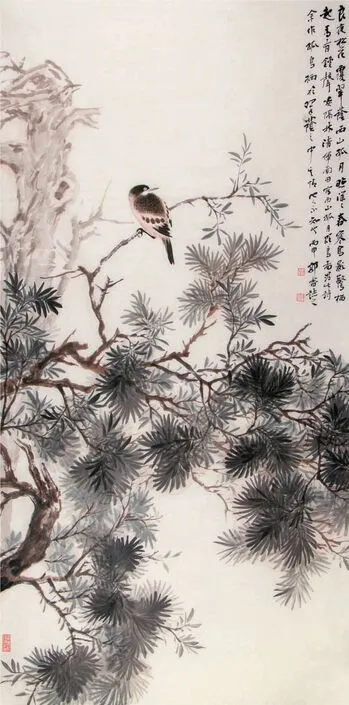

清蔭可棲 75cm × 36cm 2016年

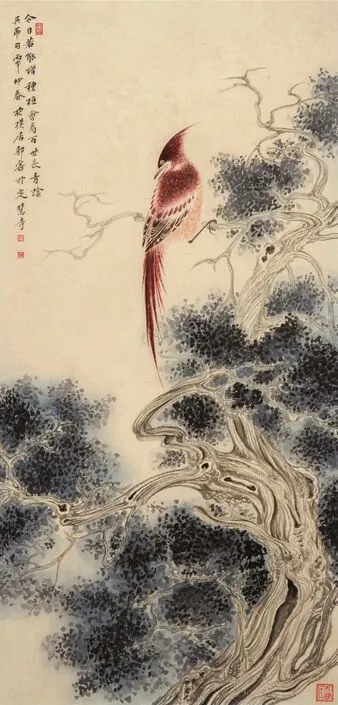

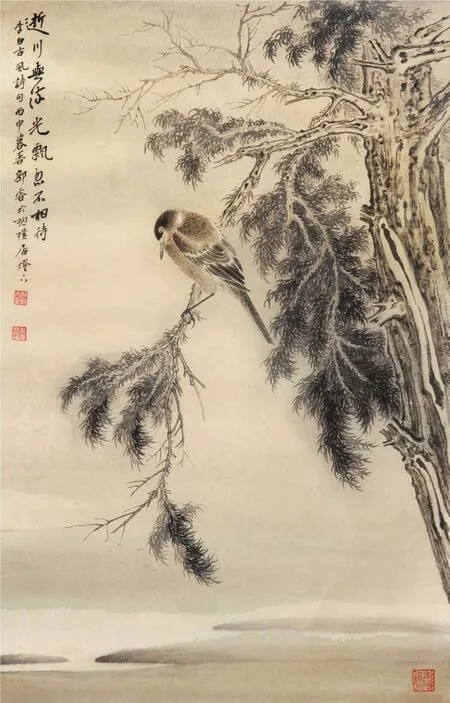

百世青陰 75cm × 36cm 2016年

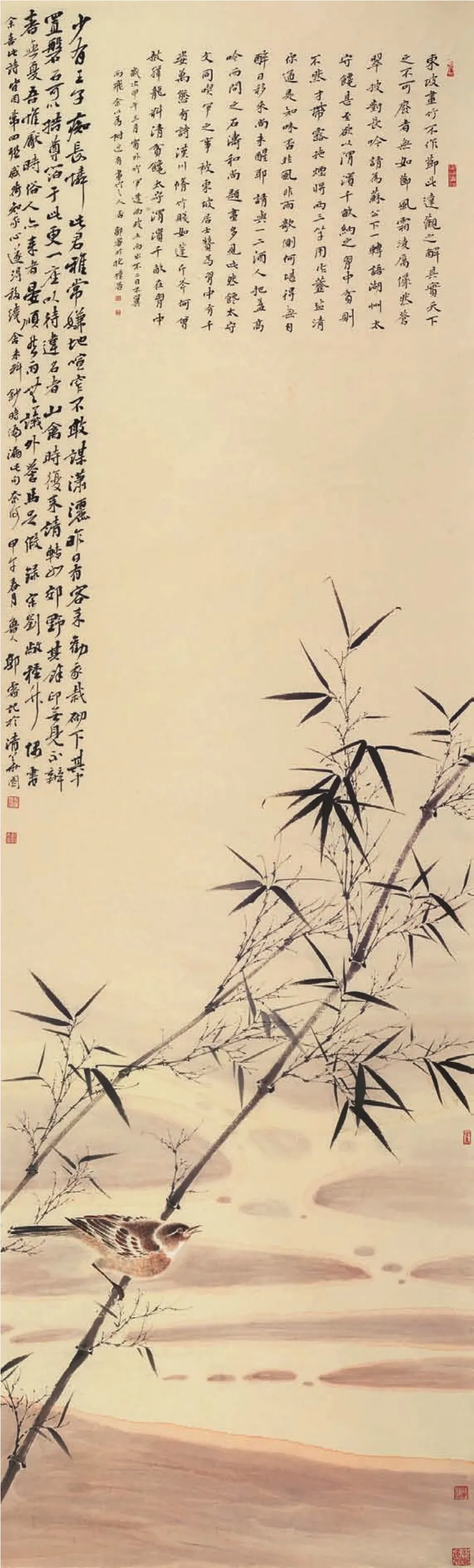

竹風 206cm × 66cm 2014年

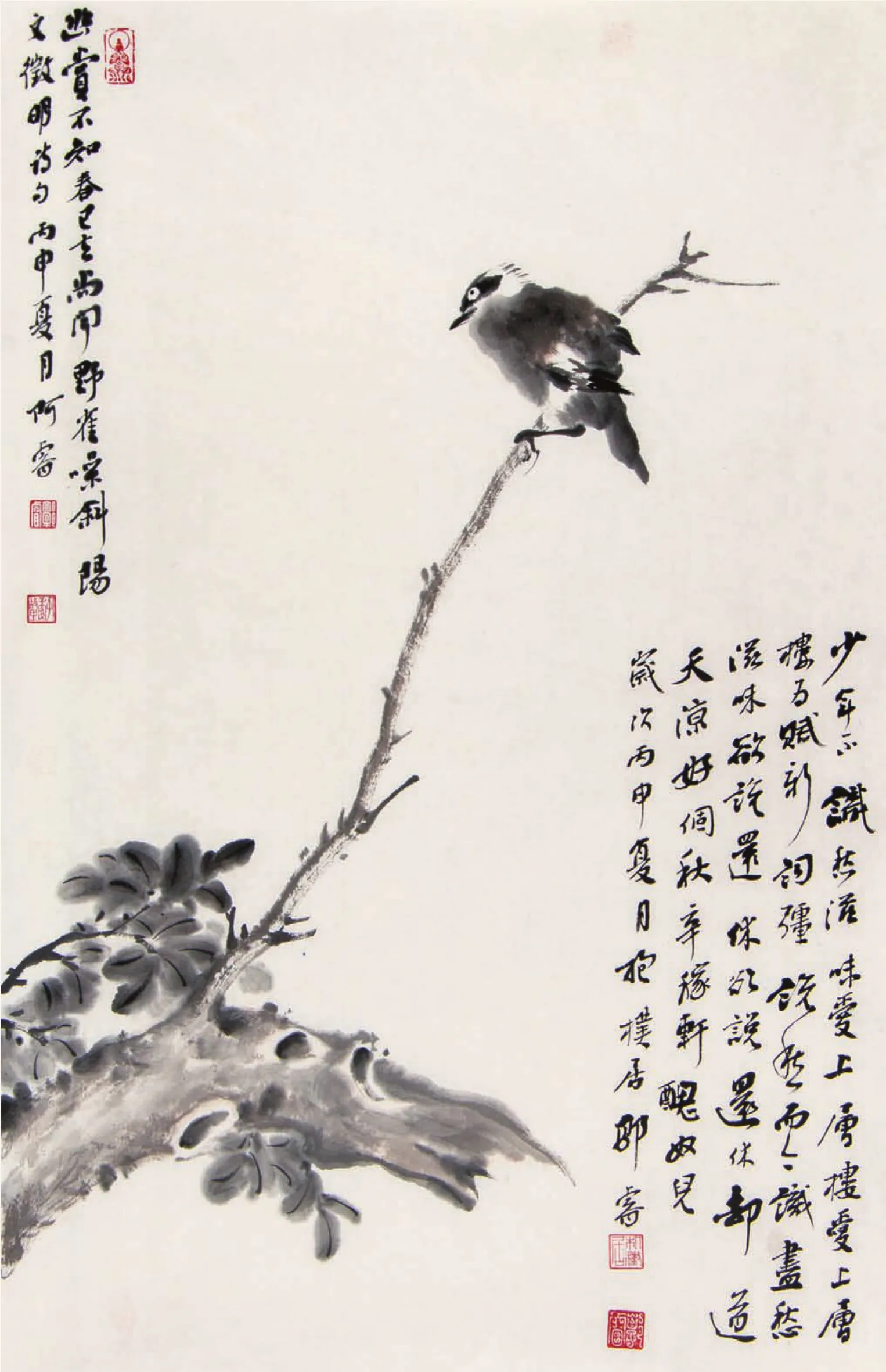

聊作春聲 98.5cm × 37.5cm 2016年

春風拂欄 68cm × 45cm 2016年

歲暮獨吟 68cm × 45cm 2016年

古木佳音 186cm × 73cm 2016年

清晨 136cm × 68cm 2016年

清江照影 186cm × 73cm 2013年

靜聽秋水 75cm × 48cm 2016年