辜正坤的莎翁故事

文/張曉

辜正坤的莎翁故事

文/張曉

1994年,Laurence Olivier主演的《亨利五世》,供圖:英國文化教育協會北京辦公室

7月細雨的午后,我們在辜正坤教授書房里對他進行了專訪。書架占滿了三面墻壁,唯有窗臺下一張長長的條案,也鋪滿了書籍、畫作、紙張。英文、佛法、道家……在這些書籍的環繞中,聽這位莎士比亞研究會的會長講講他的莎翁故事,并且從中西方文化的不同來看莎士比亞,很是有趣。

記者:從初讀《仲夏夜之夢》、《奧賽羅》,翻譯十四行詩,到成為一位研究莎士比亞的學者,您對莎士比亞的了解有怎樣的一個逐漸深入的過程呢?

辜正坤:1968年我中學畢業就趕上上山下鄉。那時候沒什么娛樂活動,看書就是最大的樂事,經典書目中的哲理或故事情節,讓我十分迷醉。我們一幫志同道合者經常聊到深夜,許多人都來聽。我那時很喜歡閱讀人文社會科學著作,也很迷戀詩歌。古今中外的大量文學作品我都讀,尤其迷戀托爾斯泰的小說和普希金的詩集。在田間地頭干農活的時候,我會整天自顧自地背誦詩歌、散文、甚至某些一些小說章節。

我讀的第一本莎士比亞作品是《仲夏夜之夢》,當時覺得它太花哨,評價不高。隨后讀了《奧賽羅》,這才覺得莎士比亞還真是高手。打動我的主要是它的情節,一環扣一環,懸念處理得比較好,人物之間的瓜葛關系處理得也很好。

后來讀莎士比亞的十四行詩,又困惑了:這個人怎么翻來覆去總寫一個題材,友情啊愛情啊,主題都差不多,怎么還有這種寫法呢?當時我感覺西方的詩歌和中國的不一樣。按照中國詩詞的寫法,至少蘇東坡肯定不會這么寫,他若讀了莎士比亞的詩集估計要打他的板子。蘇東坡曾批判過秦少游,說他的“小樓連苑橫空,下窺繡轂雕鞍驟”“十三個字只說得一人騎馬樓前過”,意思是用詞啰嗦、不精煉。像莎士比亞這樣連篇累牘地寫同一個主題,他肯定是不贊同的。但我認為,莎士比亞的語言技巧確實令人佩服,題材雖然重復,但每次說法不一樣。他特別善于使用各種精巧的比喻。高爾基曾說,文學的藝術歸根結底是語言的藝術。用這個標準衡量,那莎士比亞的詩當然是正宗的文學創造,因為他把語言藝術應用到了一個很高的高度。

后來恢復高考,我成了77級英語專業大學生。在北京大學讀碩士和博士期間,我的導師楊周翰、李賦寧先生都是研究莎士比亞的專家。他們二位當時都是中國莎士比亞研究會的副會長,會長當時是曹禺先生。這里要提一下,研究中西文化比較,是我很早設定的一個目標。這個目標當然包括中西文學。而要研究西方文學,就繞不過莎士比亞。在準備博士論文期間,我原擬課題是伊麗莎白時代詩歌與盛唐詩比較。這個課題以李賦寧先生的名義申報為國家教委科研項目,獲得批準。但是,后來經過一番磨合,覺得作為博士論文題目太大,于是不斷縮小題目,比如:莎士比亞和李白、杜甫比較等等。但覺得題目還是太寬,最后敲定為《哈姆雷特延宕難題研究》((The Problem of Hamlet’s Delay)。論文用英文寫成,經過答辯獲得通過,我獲得博士學位。這應該是改革開放以來第一個莎士比亞研究方向的博士學位。

為什么哈姆雷特遲遲不復仇,莎學家們謂之“延宕”難題,這是莎士比亞研究中的一個經典問題。之前的研究一直基于莎士比亞戲劇文本本身。專家們對哈姆雷特的延宕原因解釋各有不同。我把他們的解釋都概括了一下,總共有19種說法。基于這些說法,我提出了自己的獨特說法。但僅從文本分析是不夠的,我的做法是拓展視野,從文本外來找依據。我研究了大量的莎士比亞傳記文獻,尤其是研究了他所生活的伊麗莎白時代的社會政治狀況。這一下,視野就大大拓寬了。我終于發現,莎士比亞并非是住在象牙塔里的人,他其實深深地卷入了當時英國社會的政治斗爭,他的很多歷史劇都滲透著對當時社會狀況的影射,這種情況,在《哈姆雷特》這個劇本里尤其多。

《哈姆雷特》影射了伊麗莎白王朝的政治狀況,而哈姆雷特形象就是影射該王朝的政治人物艾瑟克斯伯爵。無論從年齡、衣著,還是經歷和語言等等因素上都能看出來。艾瑟克斯是個青年貴族,據說很受民眾歡迎。他是伊麗莎白的情人,很多人認為他會繼承王位,甚至認為這是已成定局的事。但后來艾瑟克斯十分傲慢,加之女王又似乎有了新歡,于是艾瑟克斯和他的支持者們陰謀造反。但艾瑟克斯有猶豫不決的壞毛病,在大權在握時錯失良機。他的陰謀最終被女王發現,被女王軟禁,并在1601年2月15日被斬首。哈姆雷特的“延宕”其實是在以劇本的方式總結歷史經驗。當然,莎士比亞的影射要做得很隱蔽,比如哈姆雷特就是借用的丹

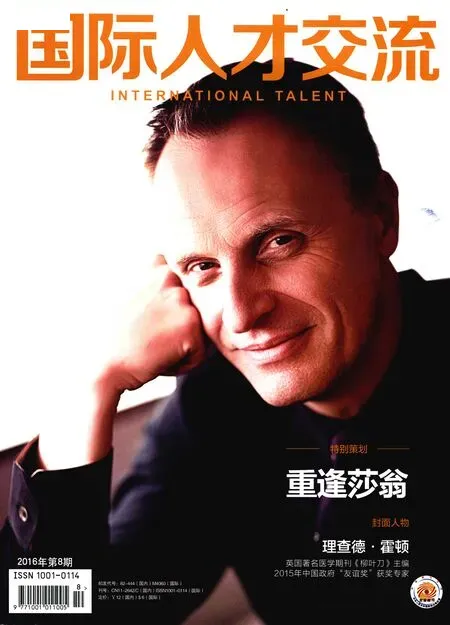

Ian McKellen主演的《理查三世》, 供圖:英國文化教育協會北京辦公室麥王子的身份,影射的卻是英國的王侯。這類影射現象在莎士比亞時代時有發生,有的學者因此被囚禁于倫敦塔。莎士比亞的保護人南安普頓伯爵就是這次叛亂的主要策劃人,事后被判無期。莎士比亞本人也被傳訊,但總算有驚無險。

我這篇論文還曾在上海舉行的莎士比亞研討會上宣講過。宣講的第二天即被中國莎士比亞研究會破格推舉為莎士比亞研究會理事。第二年被選舉為該會副會長。這對我是個鼓勵。

記者:今年4月,您主編的《莎士比亞全集》由外語教學與研究出版社出版,這個版本的漢譯以英國“皇家版”《莎士比亞全集》為依據。您曾說朱生豪、梁實秋、方平翻譯時使用的英文是融匯了各個英文版本,那“皇家版”有什么特別之處嗎?

辜正坤:1623年,在莎士比亞過世后的第七年,莎士比亞在戲院的兩位朋友幫他出了一戲劇集,即莎士比亞第一對開本戲劇集。目前流行的“皇家版”《莎士比亞全集》就是該第一對開本300多年來的首次全面修訂。

朱生豪先生用來翻譯的原版主要是“牛津版”以及當時可能找到的個別傳統版本。限于當時的現實條件,注釋更好的版本他無法搜集到。后來梁實秋先生所使用的版本有很大的進步,他專門做英國文學研究,資料比較豐富,如負有盛名的“Aden版”或新集注本他都能找到。他的版本在怎樣更準確地表達原文含義的方面,提供了很好的基礎。方平先生使用的版本是當代的版本,如我的朋友、美國學者Bevington先生的注釋本,同時還包括一度流行的“河畔版”莎士比亞全集。這些版本有一個共同特點,就是它們的構成都不是來源于單一的渠道,而是許多版本,例如對開本、四開本等許多版本的綜合。這些版本編撰者認為應該對各家版本取精融匯(pick and melt)地加以使用。

“皇家版”與這300多年的莎士比亞版本截然不同。它完全以1623年的版本為根據。因為這是最早最權威的版本。“皇家版”最大特色在于保存了莎士比亞作品原有演出劇本的形式,盡可能接近莎士比亞時代的劇院里實際演出的情形。戲劇演出是立體的,舞臺的空間結構、布景,演員的動作,都要結合實際演出效果。“皇家版”的編輯人員有些就是導演或演員。他們善于從演出角度來理解,并且還可以用演出效果來加以驗證。這個版本的目的之一是要讓莎士比亞的戲劇回到舞臺,而不是只停留在書齋里。

總的來說“皇家版”的輯注是一個巨大的成就,尤其在注釋方面,更加準確、到位,超過了此前的“牛津版”或“河畔版”等眾多版本。此外,“皇家版”在解釋俚語、性禁忌用語等方面也非常突出。

記者:您提到這次的中文譯本,要還原真實的莎士比亞,比如滿嘴臟話的哈姆雷特。朱生豪也曾說,莎士比亞不是陽春白雪,是雅俗共賞。怎么理解雅俗共賞?

辜正坤:莎士比亞的劇本中,色情雙關用語用得很多。西方人甚至編了《莎士比亞淫穢用語詞典》,這類詞典還不止一種。之前的中文譯本,在這方面都有不同程度的刪減或者處理,這次外研社的譯本沒有特意回避這些。比如《羅密歐與朱麗葉》第一幕第一場是兩個仆人在吵什么。其實他們說的都是臟話,是在把對方作為性侵犯的對象。“皇家版”對這些雙關語基本上都有注釋。英國人拍的一部電影《羅密歐與朱麗葉》也刪掉了前面15行的內容,直接從16行開場。導演之所以處理,很可能是認為前面15行是無關緊要的臺詞,但實際上這樣的臟話,在莎士比亞的劇本里很多。

至于為什么會有這么多臟話呢?莎士比亞來自底層社會,他生活的圈子就是普通老百姓,那時的民眾嘴里是常說臟話的。他從老家斯特拉福德鎮來到倫敦環球劇院,是演員、劇作家,還是劇院的股東之一,他深知觀眾喜歡什么。

莎士比亞的藝術理論被稱為“鏡子論”,就是藝術創作要像鏡子一樣盡量逼真地反映社會的一切現象,善惡美丑要盡可能如明鏡照物一樣巨細無遺、客觀逼真。莎士比亞曾借哈姆雷特之口說:“特別要注意的是:你們絕不可超越自然的常規,因為凡是過度的表演都遠離了戲劇演出的本意。從古到今,演戲的目的始終猶如舉鏡映照浮生百態,顯示善德的本相,映現丑惡的原形,為社會,為歷史,留影存真。”這和我們傳統上認為文藝作品是源于生活又高于生活,要弘揚真善美,這種理念是不同的。比如莎士比亞的劇表現死亡,就真的可以把臺下的女觀眾嚇暈。而我們京劇里的人物自刎,演員拿劍往脖子上一橫,轉個圈退場,大家就知道他死了,我們不苛求逼真,即使死亡的動作,也讓它看起來美美的。

還有一個更大的時代背景,在莎士比亞時代,文藝復興運動方興未艾,人們開始追求世俗人生的樂趣,表現為對理性的崇拜、對個性自由的強調、對人的原始欲望的強調、對愛情的謳歌、對金錢的追求。而這些傾向是與基督教的禁欲主義相違背的。在莎士比亞的劇作中,你可以看到以人為中心的人本主義開始對抗在歐洲綿延千年的神本主義。

《羅密歐與朱麗葉》劇照, 供圖:英國文化教育協會北京辦公室

西方社會,是用基督教和法律來管理社會。伊麗莎白時代是英國君主專制的鼎盛時期,宗教矛盾突出。伊麗莎白的父親亨利八世在位時自立為教皇,不再承認羅馬教皇,建立了國教,要求之前信奉羅馬天主教的民眾都要信奉英國國教,不然就要嚴厲處罰。莎士比亞的父親曾有半年躲在家里不敢出門,因為有人告發他可能收藏了天主教的傳單。當時因為宗教沖突,人民不敢隨便遠行。單獨出行20公里,就很有可能被抓起來。莎士比亞的劇團要出去巡回演出,沒有專門的通行證是不行的。哈佛大學Greenblatt教授所著《俗世威爾——莎士比亞新傳》就介紹了當時的可怕的社會狀況。西方人為什么要追求自由,因為他們曾長期深受不自由之苦,這種不自由(尤其是奴隸狀態)遠從古希臘時代就開始了。相比與莎士比亞同時代的湯顯祖所在的明朝,讀書人可以行萬里路、讀萬卷書。相對來說,享有很高的自由度。西方人認為,這是不可思議的。我國的傳統社會,以禮來規范社會行為,是軟性的要求,硬性的法就是王法,但普通百姓通常是不會觸犯王法的。

當然,莎士比亞的人本主義與中國古人所主張的人本主義有很大的區別。前者在相當大的程度上肯定了人的本能欲望或原始欲望的正當性,而后者則主要強調以人的仁愛為本規范人類社會秩序的道德要求。

至于備受人們喜愛的角色福斯塔夫也值得一提。福斯塔夫是莎士比亞筆下最出名的喜劇人物之一。《亨利四世》中他是王子的酒友,破落的封建貴族,吹牛撒謊、自私懶惰,又幽默樂觀。他是軍人,卻缺少一個封建騎士的榮譽觀念和勇敢。他有大段的臺詞調侃榮譽(honor)(有點像中國人說的“面子”)。他說榮譽又不能當吃當喝,這對英國人重視榮譽的傳統是極大的諷刺。伊麗莎白時代,傳統的貴族正在沒落,新興的資產階級不斷尋求自己的政治地位。這位落魄的貴族沒有貴族應有的舉止,卻信奉新興市民階級的樂觀和沉溺于自我享受這一套。所以王子一旦登上王位,就遠離了福斯塔夫。福斯塔夫在當時就很受觀眾喜愛,伊麗莎白女王曾讓莎士比亞以福斯塔夫為主角寫一個劇本,這就是《溫莎女巧戲采花郎》。劇中福斯塔夫為了錢財勾引兩位掌管丈夫財產的貴婦人,結果幾次被戲弄。

記者:您曾說過要將莎士比亞還原為一個“詩人”。這套“皇家版”的漢譯,以詩體譯詩體,以散體譯散體。莎士比亞的詩人和劇作家的身份,我們如何區分和理解?

辜正坤:詩歌是文學的王冠。伊麗莎白時代,正宗的文學也是詩歌。莎士比亞自己也希望人家把他看成一個詩人,而不是一個寫劇本的,因為那個時候寫劇本的人地位低下,戲劇難登文學的大雅之堂。莎士比亞對自己的劇本顯得很不重視。他的戲劇集,即第一對開本,是他去世后7年,他的朋友幫忙出版的。但莎士比亞生前對自己的兩首長詩《維納斯與阿童尼》和《魯克麗斯受辱記》(1593-1594)卻十分在意,出版時專門署名贈獻給自己在藝術創作上的保護人南安普敦伯爵。

辜正坤教授在歐洲一書店

現代大家提到莎士比亞的劇本時,通常把它理解為話劇,話劇就是白話的。但莎士比亞的劇文,不是白話。它的劇文基本上都是詩歌的形式,是詩劇,一句話十個左右的音節,都是按照抑揚格的方式,是素體詩,不一定押韻,但也是比較嚴謹的一種格律形式。莎劇中只有《溫莎女巧戲采花郎》是純粹的白話劇本。

中國同時代的劇作家湯顯祖,進士出身、學問淵博,他的劇文最明顯的特點是純口語式的道白與高度格律化的曲詞交相呼應,不僅講究節奏,講究平仄,更講究押韻。莎士比亞劇本往往由長達二三千行的詩行構成,這對劇本寫作者是巨大的挑戰,也就難怪莎士比亞只好多取素體詩形式,而非行行押韻了,因為西方詩人、尤其是英語詩人確實苦于押韻難工。

記者:托爾斯泰在《論莎士比亞和戲劇》中表達了對莎士比亞的厭惡,但同時也指出莎士比亞的流行德國人的功勞不小,比如1816年歌德做了一次關于莎士比亞的著名演講《說不盡的莎士比亞》。能介紹一下莎士比亞在德國、美國、印度等國的認知和推廣嗎?

辜正坤:17世紀古典派興盛的時候,莎士比亞其實是受到排斥的。18世紀,啟蒙學派興起,19世紀浪漫派興起,莎士比亞的風格比較受認可。莎士比亞在德國受到青睞,歌德的功勞確實不小。歌德認為莎士比亞最偉大的地方是自然,貼近人們的生活,這與身處宮廷高位的歌德是不同的。此外,歌德推崇莎士比亞,也有著時代的需要,就是為了反對古典主義的三一律(要求一出戲所敘述的故事發生在一天之內,地點在一個場景,情節服從于一個主題等),推崇浪漫主義。19世紀的浪漫派就這樣把莎士比亞推到了駭人的頂峰。

莎士比亞的流行與大英帝國擴張的進程是同步的。伊麗莎白時代,英國海軍擊敗了西班牙無敵艦隊,終結了西班牙的海上霸主地位。尤其在維多利亞時代,英國的軍事、政治、經濟發展到了頂峰,世界85%左右的地方是英國的勢力范圍。莎士比亞現象像殖民風暴似的席卷全球。其實,它背后主要的動力是軍事、經濟與政治實力。目前世界上絕大多數的國家都有莎士比亞研究學會,至少有179個了。德國、美國、印度至今比較重視莎士比亞。

托爾斯泰之所以不喜歡莎士比亞,是因為他的藝術理念與莎士比亞本來就大相徑庭。托爾斯泰強調藝術是為廣大人民群眾服務的,而不是為權貴等少數人服務。莎士比亞的作品確實看重貴族,但幾乎沒有一部作品是專門歌頌勞動人民的。他的作品的倫理觀念是模糊的。比如麥克白是殺了老國王然后自己成了國王,但你讀莎士比亞的作品,你對麥克白殺人是恨不起來的,因為莎士比亞把他寫得很有人情味,讓他以詩一樣的語言說話。如此等等。當然,善惡難以完全截然區分,這也許就是歌德心目中追求的自然。歌德認為,一個層面的惡,可能是另一個層面的善。不少西方人認為莎士比亞這樣寫,正好從某種角度寫出了普遍人性。善惡常常被莎士比亞表現得沒有明顯界限。亞當·斯密的《國富論》從經濟方面運用這一原理,人為一己之私,終成大眾之富,人追求私利的行為最終導致了有利社會公眾的結果,這在一定條件下有一定的道理。但這種西方文化邏輯只能在特定的范圍內具有正面意義,如果加以普遍推衍,勢必會演繹出侵略擴張導致社會進步這種結論來,這是我們必須認真思考對待的。