腫瘤基因治療病毒載體相關研究生物安全問題淺析

張忠獻,王鵬舉,王堯河

(鄭州大學基礎醫學院、鄭州大學科技部細胞與基因治療國際聯合研究中心,河南 鄭州 450052)

?

腫瘤基因治療病毒載體相關研究生物安全問題淺析

張忠獻,王鵬舉,王堯河

(鄭州大學基礎醫學院、鄭州大學科技部細胞與基因治療國際聯合研究中心,河南 鄭州 450052)

近年來,腫瘤基因治療無論在科研領域還是在臨床應用中都取得突破進展。隨著越來越多的以病毒為載體腫瘤基因治療藥物被批準上市,該領域的研究會快速增長。然而,病毒載體經過改造之后,對人類的致病性很弱,使科研工作者很容易忽視其潛在的生物安全風險。本文就常見病毒載體所涉及的生物安全方面的管理規定及潛在風險進行分析總結。

基因治療;病毒載體;生物安全

2003年重組人p53腺病毒注射液作為世界上第1個獲準上市的腫瘤基因治療藥在我國上市[1],至2012年歐洲藥監局批準了第1個在西方國家被批準上市的基因治療產品Glybera[2]和2015年美國食品藥品管理局的批準生產的imlygic用于皮膚癌治療等,腫瘤基因治療無論在科研領域還是在臨床應用中都取得很多突破進展[3]。病毒載體作為腫瘤基因治療中外源基因導入靶細胞并有效表達從而實現治療疾病的一種非常有效的工具。隨著基礎醫學和分子病毒學的發展,人們對病毒載體的進一步改造完善,其在基因治療中發揮著越來越重要的作用。對病毒載體的不斷優化和改良,也在世界各地的實驗室里不間斷進行著。載體中不必要的病毒基因去除可明顯減輕細胞毒性和免疫原性,還可避免產生可復制的病毒顆粒和人體感染病毒的危險。在此基因上,外源基因的定位整合可提高基因治療的效果。然而,病毒載體安全性的提高,更容易讓科研工作者們忽略其潛在的生物安全風險。本文就常見病毒載體的生物安全屬性及其風險進行淺析。

1 常見病毒載體的基本屬性

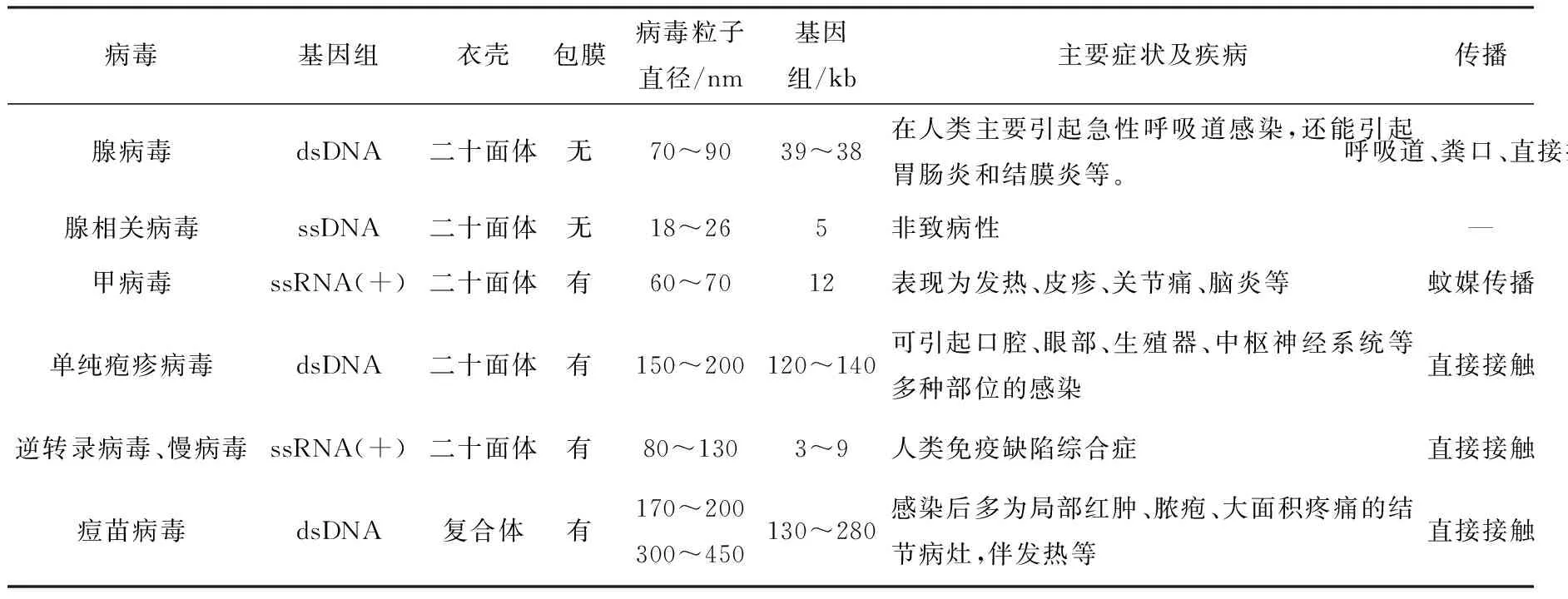

常見的病毒載體既有非致性的腺相關病毒載體,也有可引起艾滋病的人類免疫缺陷病毒(HIV)等。各種病毒載體母體的基本生物學特性及致病性見表1[4]。

2 常見病毒載體生物安全管理法律法規要求

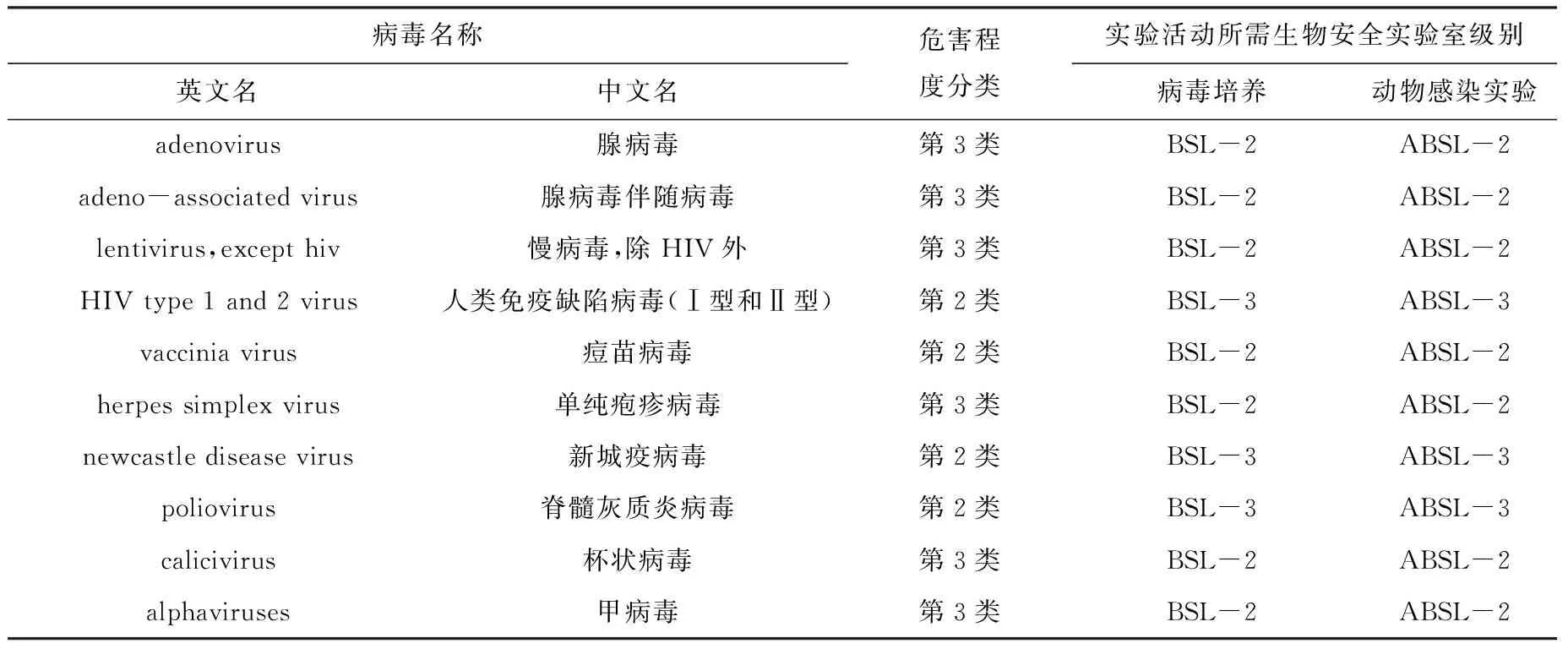

早在基因工程研究領域快速發展的初期,為促進我國生物技術的研究與開發,加強基因工程工作的安全管理,我國就頒布《基因工程安全管理辦法》(國家科委第17號)[5]。至2006年,為加強病原微生物實驗室生物安全管理,規范病原微生物實驗活動,在《病原微生物實驗室生物安全管理條例》[6]的基礎上,制訂了《人間傳染的病原微生物名錄》[7],對病原微生物實驗室生物安全管理做了明確的規定。特別是針對使用人類病毒的重組體作了具體的說明:在新的法規未出臺的情況下,暫時遵循的原則是:首先,禁止2個不同病原體之間進行完整基因組的重組;其次,對于對人類致病的病毒,如有疫苗株,只允許疫苗株用于外源基因的表達載體;另外,對操作防護條件也提出了明確的要求,具有復制能力的重組活病毒(復制型重組病毒),要求不低于其母本病毒;復制缺陷型病毒不得低于BSL-2的防護條件。常見病毒載體的生物安全分類見表2。

表1 常見病毒載體基本特性

表2 常見病毒載體的生物安全分類

3 病毒載體科研相關的生物安全風險分析

病毒載體的實驗室生物安全主要包含病毒載體母體以及載體構建實驗或生產過程中使用和誘發的各類基因片段、重組基因片段。由于生命科學和生物技術的特殊性,病毒載體母體及各類基因片段一旦進入環境,就會對人體健康和生態安全造成潛在威脅。

病毒載體的構建及生產,為了開發更加高效的載體以及引入有治療作用的基因,在分子生物學水平對病毒基因及治療基因進行編輯整合。未轉染之前的基因編輯一般在普通實驗室下完成,處理不當或不及時處理,可導致各種基因片段暴露于實驗室。暴露的基因片段為重組提供的模板和可能,如果污染了我們已經構建好的具有特定療效的新型基因治療產品,那么因為污染有可能造成全部的工作毀于一旦。另外,對環境的染污還有可能造成潛在有風險的新的微生物的出現。

新構建病毒載體療效評價,新的病毒載體構建好之后一般先在細胞水平評價體外療效,然后進行動物實驗評價體內療效。細胞水平的評價常做的實驗是病毒的殺傷和復制實驗。這2個實驗容易忽視的關鍵點是感染細胞之后剩余的少量病毒及實驗結束之后細胞培養板中殘存的病毒。腫瘤病毒基因治療的動物實驗,目前以皮下腫瘤模型為主。瘤內注射治療時,由于病毒的注射可以使瘤內壓力都加,可導致病毒從瘤內射出,造成科研工作人員的面部暴露。動物的掙扎或工作人員出現差錯容易發生注射針頭刺傷也是很重要的風險因素之一。另外,手術、取材及尸體處理等都是潛在的風險。

4 防控措施

有針對性開展生物安全知識教育,增強科研工作者的生物安全意識。魏明等[8]調查某醫學院本科生動物實驗安全防護知識知曉情況,結果顯示50.3%醫學生對動物實驗安全的概念不清,52.3%學生對實驗室感染事件、實驗室安全認識不夠,86.9%學生不了解實驗室生物安全法律法規。不難看出,實驗室生物安全事故多為人為事故的原因。痘苗病毒作為最常用的載體之一,魏強等[9]通過文獻分析了痘苗病毒實驗室獲得性感染病例的狀況及特征,發現52.9%病例是在進行動物實驗過程中意外針刺手部而導致感染,70.6%病例感染部位發生在手部,暴露后平均5.1天出現感染癥狀。僅2例病例在出現意外情況后及時采取了現場沖洗、消毒等應急處理措施,及時就醫,并如實向醫生說明工作中接觸痘苗病毒情況。多數病例在發生意外后,并未采取應急措施,麻痹大意、繼續工作,事后在出現癥狀后方去就診。由于一個實驗室所采用的病毒載體都是確定的,所以其生物安全教育培訓的內容就需要有針對性、更詳細。

做好日常防護及應急預案。病毒載體的弱致病性,長期致使科研工作者們忽視其生物安全。例如,對腫瘤動物模型進行治療時,帶上防護面具對動物治療,實驗操作的方便程度就會大降低。這也是日常防護難以有效執行的一個原因。另外,日常防護用具的選擇也十分重要。現在市場上各種產品質量良莠不齊,高質量的防護用具有利于日常防護的執行。另外,科研工作者發生意外后及時進行必要的現場應急處置,及時就診并向醫生提供研究背景信息應是預防和控制痘苗病毒實驗室獲得性感染的重要方面。

[1] 關大剛,鄭旭.重組人p53腺病毒注射液(今又生)臨床研究進展[J].現代腫瘤醫學,2011,19(12):2560-2563.

[2] 石亮,劉云波.腺相關病毒的特性及應用進展[J].醫學綜述,2016,22(11):2088-2092.

[3] 孫友松.2015年10月美國和歐盟新批準藥物概述[J].藥學進展,2015,39(10):794-800.

[4] 黃文林,徐志凱,董小平.分子病毒學[M].北京:人民衛生出版社,2016:384-388.

[5] 基因工程安全管理辦法[J].中華醫學雜志,1994,74(9):577-580.

[6] 病原微生物實驗室生物安全管理條例[J].畜牧獸醫科技信息,2004,(12):19-21.

[7] 衛生部關于印發《人間傳染的病原微生物名錄》的通知[J].中華人民共和國衛生部公報,2006,(2):32-52.

[8] 魏明,倪嘉莉,趙冬,等.醫學院本科生動物實驗安全防護知識調查[J].現代醫藥衛生,2013,29(15):2296-2297.

[9] 魏強,盧選成,武桂珍.痘苗病毒實驗室獲得性感染病例的狀況及特征分析[J].中華實驗和臨床病毒學雜志,2013,27(1):73-75.

張忠獻(1984-),男,碩士,助理實驗師,主要從事細胞與基因治療相關研究。E-mail:zhzhx110@126.com

王堯河(1965-),男,博士,教授,主要從事細胞與基因治療相關研究。E-mail:yaohewang@zzu.edu.cn

10.3969/j.issn.1673-5412.2016.05.029

R730.54

A

1673-5412(2016)05-0456-03

2016-01-22)