思潮 你言我語話“津貼”

思潮 你言我語話“津貼”

落實高溫津貼須多管齊下高仲橋 湖北省總工會副巡視員、生活保障部部長

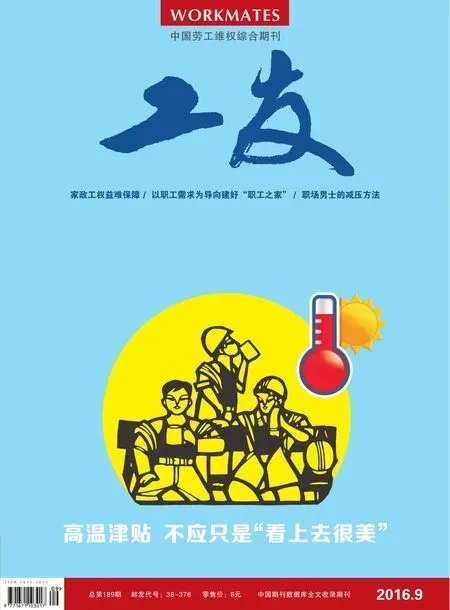

近年來,人社部等部門每年都要下發通知,要求各地依法為高溫作業或戶外露天作業的一線勞動者落實高溫津貼。然而,文件每年發,全國多地高溫津貼的標準也在逐步提高,但真正落到實處的較少。

高溫津貼發放不到位,一個重要因素是缺乏監督檢查機制。在勞資關系中,勞動者處于弱勢地位,不會或不敢維護自己的合法權益。有工人向工會坦言,找老板要高溫津貼,就是和“飯碗”過不去,沒必要為了那幾塊錢去找老板。在這種情況下,政府相關職能部門不加大督查力度,高溫津貼發放只是一句空話。

而當前即使部署開展專項檢查,有的地方也只是走走形式。每次檢查在轟轟烈烈的開頭之后,往往很快沒了下文。究竟檢查了多少家企業,哪些違規企業受到怎樣的查處,須有“下回分解”,給社會一個交代。更為重要的是專項檢查應常態化,相關部門應設立舉報電話,強化監督。

缺乏懲處措施或者懲罰措施執行不到位,使得用人單位違法成本較低,對侵害勞動者權益自然缺乏敬畏。事實上,人社部、中華全國總工會都曾多次強調,用人單位要按規定發放高溫津貼,且防暑降溫飲料不得充抵高溫津貼。不少地區也出臺了相應的懲罰措施,但有調查發現,多年來湖北沒有一家企業因不發高溫津貼受罰。如果檢查只打雷不下雨,并不觸及用人單位的切身利益,后者自然不會太拿高溫津貼當回事。

高溫津貼是勞動者的基本福利,落實與否不僅關系勞動者個體權益,更關系政府權威和公信形象。因此,必須建立健全監督檢查機制;必須加大懲處力度,增加用人單位違法成本;必須加大檢查過程公開透明程度,接受公眾監督。只有多管齊下,才能確保高溫福利真正落地。

高溫保護 工會大有可為胡朝暉 武漢市總工會副主席

面對高溫、極寒、暴雨暴雪及重度霧霾等特殊天氣環境,如何及時有效地維護職工合法權益,保障職工生命健康安全,工會組織應打好一套“推動地方立法——積極普法宣傳——協助部門執法——檢查承若視察——發現違法典型——發聲監督處罰——形成良性循環”的組合拳。

工會可以發揮在人大立法、政府和工會聯席會議、政協界別協商等領域的源頭參與作用,推動建立類似《特殊天氣勞動保護辦法》等相關法規和制度,使職工在高溫等特殊天氣環境下勞動作業時,夠有法可依、有規可循,能夠理直氣壯地維護自身合法權益。

堅持做好職工勞動保護的宣傳工作,有些職工還不太很清楚在怎樣的氣候條件下、什么工作崗位上能夠享受什么標準的高溫津貼。工會應通過更多直觀、易懂、易記的方式,讓職工了解本職工作崗位的勞動保護規范及政策,同時告知維權渠道與方式,便于職工掌握和運用。

工會應主動會同勞動監察部門,加強對特殊天氣環境下職工勞動保護工作的監督檢查,尤其應做到下查一級,對發現的問題依法依規提出整改意見,并跟蹤整改進展和落實效果,必要時商請相關機構和部門,采取法律或制度手段強制執行。

工會應推動人大、政府、政協將高溫津貼政策的落地情況納入人大執法檢查、政府實事承若、政協委員視察的常規內容,以三年為一個周期,三家輪流進行,以保證每年都有一個單位關注此事。

各級工會上下協作每年發現幾個違反規定的典型案件,先做協調工作并鎖定證據。如果協調無效,縣市級工會要敢于發聲,在媒體上發公開譴責信,表明維權態度,并向勞動監察部門舉報,要求公開嚴肅處理。

為職工建立多層次的高溫保障胡金國 中建三局工會主席

保障職工在高溫天氣的身體健康和生命安全,是企業義不容辭的責任。對高溫作業勞動進行監督檢查、落實勞動待遇,也是工會組織的重要職責。中建三局作為一家大型央企,一直堅持認真落實國家政策規定、關心職工生產生活和履行企業社會責任,為職工建立起多層次的高溫保障。

一是同工同酬足額發放高溫津貼。作為建筑施工企業,三局有兩萬多職工和少部分勞務派遣人員,他們奮戰在國內外的900多個項目。三局堅持將高溫津貼納入崗位津貼,按照同工同酬原則,嚴格落實相關規定,為自有職工和勞務派遣人員均及時、足額、平等地發放了高溫津貼。

二是完善施工現場防暑降溫機制。三局建立并嚴格執行特殊工時制度,合理調整夏季高溫作業勞動和休息安排,增加休息和減輕勞動強度,減少高溫時段作業,確保一線職工安全。利用工地學校和廠務公開欄,開展防暑和中暑急救宣傳教育,增強職工自我勞動保護能力。完善降溫設備配置,在施工現場設置茶水棚、醫療箱等設施,在生活區配備空調、噴淋設施等設備,優化工作生活環境。

三是深入一線開展送清涼慰問。每年,三局各級工會均廣泛開展送清涼活動,投入大量資金,為一線施工人員提供涼飲、瓜果、藥品、生活用品等清涼物資。局領導帶頭深入一線,為職工送清涼,召開座談會,了解職工夏季生產生活需求。開展暑期高溫作業督查工作,組織實地調研和監督檢查,消除隱患,保障職工高溫生產安全。

“高溫關懷”落地亟待法律體系的完善楊安國 荊門市京山縣總工會副主席

從落實《防暑降溫措施管理辦法》的情況看,的確有企業做得不盡如人意。但是,根據調研,企業也面臨不少苦衷。

一是合同工期普遍沒有給建筑工人高溫環境下“喘氣”的機會。我國的《建筑法》和《招標投標法》沒有對確保高溫時節勞動者彈性休息權提出明確要求,全國所有建設項目工程勘察設計和對外發包(招標)時,只考慮抓緊時間施工,盡快完成施工任務,盡早投入使用。實際上,全國大多數地區每年高溫季節,至少3個月時間。如果工程承包企業在高溫時節采取彈性施工制度,施工進度必然會受到影響,一旦不能在合同工期內交付工程,建設單位則對承包施工則按延誤工期的天數罰款,顯然,承包企業不愿意冒著延誤工期罰款之風險,在高溫時節放松施工時間。

二是招標文件沒有建筑工人高溫津貼這一說。由于《招標投標法》和《招標投標法實施條例》沒有對諸如建筑工人高溫津貼這樣的支出作出約束性規定,在建設單位的招標文件和承包企業的投標文件里,都沒有高溫津貼這項支出費用。由此可見,要把對建筑工人“高溫關懷”的政策落到實處,必須倒查法規,以《防暑降溫措施管理辦法》為準則,認真清理《建筑法》、《招標投標法》存在的缺陷和短板,盡快修訂和完善這兩部法律,督促鐵路、公路、水利水電等行政監管部門,指導和監督與建筑工程有關的行業,對各行業制定和發布的建筑工程招標范本進行清理,從監督法律法規執行入手,強化法律和各職能監督部門對建筑市場的監督,確保建筑工人真正享受到高溫關懷帶來的社會大愛。

別把高溫津貼當成“萬金油余軍 湖北誠明律師事務所律師

高溫津貼,并非一個新鮮詞,早在上世紀60年代就已經出現在人們的生活中了。1960年7月1日,原衛生部、原勞動部、全國總工會聯合制定《防暑降溫措施暫行條例》,各地據此出臺高溫津貼規定。

2012年,國家安監總局等四部門對《防暑降溫措施暫行辦法》進行修訂,制定了《防暑降溫措施管理辦法》,實現了制度的升級,而且在待遇、標準以及問責等方面,作出了更加詳盡的規定,例如將適用群體擴展到保護各行各業勞動者。但在具體的實施層面上,還是有一些規定缺乏可操作性。

例如,根據規定,用人單位安排勞動者在35℃以上高溫天氣從事室外露天作業,以及不能采取有效措施將工作場所溫度降低到33℃以下的,應當向勞動者發放高溫津貼。但以工作場所實際溫度來確定發放高溫補貼確有難度,室外溫度還好,有據可查,但室內溫度則不然。一家工廠不同的崗位和區域,室內溫度完全不同。

此外,中國南北差異大,在南方,日最高氣溫達到35℃以上的天數和每天高溫的小時數都會比較多,而在北方一些省份,可能一年中只有幾天會達到如此高溫,而且每天也就兩三個小時。并且,同樣的溫度下,濕度不同對人體的影響也不同。

另一方面,許多人并不主動爭取高溫津貼。高溫無津貼,對于許多人來說已“習慣成自然”。

對于收入本就不高的一線勞動者,就算企業下發高溫津貼他們也常常舍不得拿去購買消暑物品,都是存起來或者寄回家,因此極有可能為了這不多的錢,延長在高溫天氣下作業的時間。

對勞動者工作環境的關懷,應該是為他們創造更安全的工作環境和工作條件,例如鼓勵其避開高溫作業,或者要求企業購置工具、設備、防護服等改善工作環境,這才是對勞動者更實在的保護。