陳立泉:中國(guó)電動(dòng)汽車駛向未來

朱啟

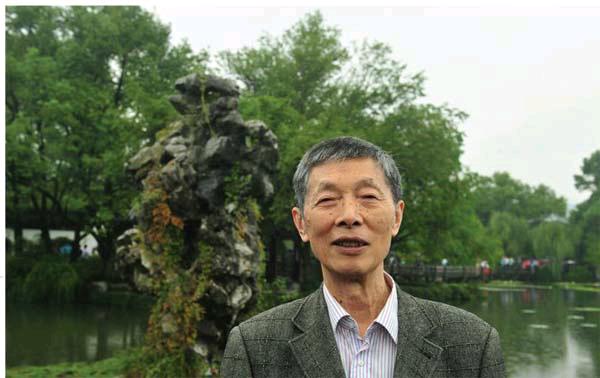

陳立泉是我國(guó)第一位研究鋰電池材料的科學(xué)家。他率先建設(shè)了我國(guó)第一條鋰離子電池中試生產(chǎn)線,是推動(dòng)我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化的開創(chuàng)者。近年來,他又力推電動(dòng)汽車,曾預(yù)言2050年中國(guó)路面上所有奔跑的機(jī)動(dòng)車將多是電動(dòng)汽車。

第一個(gè)“吃螃蟹”的人

1964年,陳立泉畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)技術(shù)物理系。同年被分配到中國(guó)科學(xué)院物理研究所從事晶體材料研究工作。在十年“文革”動(dòng)亂局面結(jié)束后的1976年12月底,他被中科院派遣到西德馬普協(xié)會(huì)固體所進(jìn)修。

陳立泉院士

在那里,他第一次接觸到可以做固態(tài)鋰電池的超離子導(dǎo)體材料Li3N。此時(shí),陳立泉敏感地認(rèn)識(shí)到這將對(duì)中國(guó)乃至世界產(chǎn)生重大影響。

他便果斷向國(guó)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)遞交申請(qǐng),由原先的晶體生長(zhǎng)研究方向,轉(zhuǎn)行去做超離子導(dǎo)體研究,很快得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并得到導(dǎo)師同意,從此他便與鋰電池結(jié)下了大半生的不解之緣,成為中國(guó)鋰電領(lǐng)域第一個(gè)“吃螃蟹”的人。

2014年清潔能源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)議間隙,陳立泉院士與姚建年院士等交談??? ,

1978年學(xué)成回國(guó)后,在中科院和物理所領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,陳立泉成立了該領(lǐng)域的第一個(gè)固體離子學(xué)實(shí)驗(yàn)室,從而繼續(xù)著與鋰電池有關(guān)的固體離子學(xué)及其在能源中應(yīng)用的基礎(chǔ)研究工作。在“六五”、“七五”和“八五”期間,中科院都把固態(tài)離子導(dǎo)電材料和固態(tài)鋰電池列為重大項(xiàng)目,給予了持續(xù)支持。

1987年,我國(guó)啟動(dòng)了863計(jì)劃,在儲(chǔ)能材料項(xiàng)目中,將固態(tài)鋰電池列為“七五”重點(diǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目組下設(shè)12個(gè)課題組,選派陳立泉擔(dān)任項(xiàng)目組總負(fù)責(zé)人。回顧當(dāng)時(shí)的情景,陳立泉說:“當(dāng)年的基礎(chǔ)研究為我國(guó)目前成為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)大國(guó)作了知識(shí)儲(chǔ)備、技術(shù)儲(chǔ)備和人才儲(chǔ)備,為我國(guó)將來能成為電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)大國(guó)鋪平了道路”。

在努力進(jìn)行理論研究并推廣鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí),陳立泉又分別在1985年、1990年和1992年去往法國(guó)科研中心波爾多固體化學(xué)研究所、荷蘭代爾夫特理工大學(xué)和日本東京工業(yè)大學(xué)擔(dān)任過客座教授,大大促進(jìn)了我國(guó)鋰電池材料研究同西方國(guó)家在專業(yè)技術(shù)上的交流與合作。

固態(tài)電池發(fā)展方向的“指南針”

2014年,陳立泉在“2014高工鋰電年會(huì)”上作了關(guān)于“鋰電池生存法則:前瞻性的戰(zhàn)略眼光”的主題演講。在會(huì)上,他詳細(xì)的論述了有關(guān)世界鋰電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)的格局和下一代電池材料和技術(shù)的創(chuàng)新研究機(jī)會(huì),并從宏觀和微觀多角度給中國(guó)鋰電池企業(yè)提出了切實(shí)可行的建議。

他提出,當(dāng)前鋰電池市場(chǎng)需求正快速擴(kuò)張,技術(shù)發(fā)展日新月異,世界鋰電池技術(shù)格局已見雛形。美國(guó)寄希望于鋰硫、鋰空等下一代高比能量二次鋰電池,同時(shí)希望在下一代鋰電池硅基負(fù)極和層狀多元過渡金屬氧化物材料領(lǐng)域取得突破。而日本、韓國(guó)的鋰電產(chǎn)業(yè)由于技術(shù)領(lǐng)先、知識(shí)產(chǎn)權(quán)積累深厚,在保持優(yōu)勢(shì)的同時(shí)在不斷開拓創(chuàng)新。

相比之下,中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)雖然經(jīng)過十多年的發(fā)展,目前已經(jīng)形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈,但在高端電池、自主裝備及對(duì)下一代電池技術(shù)的把控上,尚與歐美日韓存在一定差距。在國(guó)家大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)、動(dòng)力電池快速放量之際,中國(guó)鋰電池企業(yè)如何行動(dòng),關(guān)乎生死。

為此,陳立泉建議:“鋰電池企業(yè)應(yīng)盡快與研究單位和原材料企業(yè)合作,解決應(yīng)用新的電池材料及電池體系的科學(xué)技術(shù)和工程問題,在短期內(nèi)生產(chǎn)出高能量密度的合格電池產(chǎn)品。同時(shí)還要打破對(duì)國(guó)外裝備和技術(shù)的迷信,要加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)設(shè)備制造公司的支持力度,引進(jìn)、消化吸收、再創(chuàng)新,或者組織工程技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)和工程創(chuàng)新,盡快用先進(jìn)國(guó)產(chǎn)設(shè)備武裝鋰電企業(yè),增加我國(guó)鋰電產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。”

他還特別提到:“下一代鋰電池應(yīng)是全固態(tài)鋰電池。要從材料研究、生產(chǎn)到應(yīng)用,再到電芯設(shè)計(jì)、制造以及設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化,縮短研發(fā)周期,爭(zhēng)取5年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。”同時(shí),他進(jìn)一步指出:“如果我們將全固態(tài)鋰電池問題攻克了,再去做鋰硫、鋰空電池,相關(guān)技術(shù)難題就會(huì)迎刃而解。”

陳院士的電動(dòng)汽車大國(guó)夢(mèng)

中國(guó)電動(dòng)汽車的研究,最早可追溯到20世紀(jì)40年代的抗戰(zhàn)時(shí)期。早在1958年,清華大學(xué)就研制出新中國(guó)第一款電動(dòng)汽車;1970年,我國(guó)又組織了Na/S電池電動(dòng)汽車會(huì)戰(zhàn);到1975年,我國(guó)制作的可乘坐4人的電動(dòng)汽車完成了從上海靜安寺到嘉定的路演。“可以看出,我國(guó)電動(dòng)汽車有著得天獨(dú)厚的開發(fā)歷史和良好傳統(tǒng),我們應(yīng)該傳承下去。”陳立泉認(rèn)為。

2016年10月,陳立泉院士獲國(guó)際汽車鋰電池協(xié)會(huì)終身成就獎(jiǎng)

2006年,中國(guó)工程院?jiǎn)?dòng)了《中國(guó)石油需求的遠(yuǎn)景展望與替代戰(zhàn)略研究》,陳立泉是“電動(dòng)力替代燃料專題組”組長(zhǎng)。在咨詢報(bào)告中陳立泉指出:“燃料電池車的產(chǎn)業(yè)化前景尚難預(yù)料, 混合動(dòng)力車在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上不具備與日美競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。只有全新的鋰離子電池電動(dòng)車才是我國(guó)在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中難得的一次歷史機(jī)遇。應(yīng)充分發(fā)揮我國(guó)自身的技術(shù)、資源和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),在5~10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)鋰離子電池電動(dòng)車的產(chǎn)業(yè)化,使之成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn),這樣不僅可以解決我國(guó)建設(shè)全面小康社會(huì)面臨的能源安全問題,而且可以實(shí)現(xiàn)我國(guó)汽車工業(yè)乃至城市交通行業(yè)的跨越式發(fā)展,同時(shí)還能獲得節(jié)能和環(huán)保的雙重效益”。

為此,陳立泉提出了自己的“電動(dòng)汽車大國(guó)夢(mèng)”,并強(qiáng)調(diào)應(yīng)分為三個(gè)步驟來實(shí)現(xiàn):2020年,電動(dòng)汽車保有量1000萬~1500萬輛(占全國(guó)汽車總量的7%~10%);2030年,全部新增汽車為電動(dòng)汽車(占全國(guó)汽車總量的43%);2050年,所有中國(guó)公路上行駛的汽車全部改為電動(dòng)汽車。

他還進(jìn)一步指出了中國(guó)發(fā)展電動(dòng)汽車具有三大優(yōu)勢(shì):首先,我們的鋰資源比較豐富;其次,技術(shù)優(yōu)勢(shì)上,我們從上世紀(jì)90年代初就開始電動(dòng)汽車的研制,跟西方發(fā)達(dá)國(guó)家是在同一個(gè)起跑線上。同時(shí),電動(dòng)汽車是用稀土材料來做電機(jī),我國(guó)稀土的合金在世界上是產(chǎn)量第一的;第三是市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),中國(guó)人對(duì)汽車的需求主要是一種出行時(shí)候的代步工具,不像一些歐美的家庭習(xí)慣于講舒適、開大車。這是對(duì)電動(dòng)汽車發(fā)展非常有利的市場(chǎng)環(huán)境。可以期待,電動(dòng)汽車將繼高鐵之后,走向世界。

陳立泉院士在第26次科學(xué)與技術(shù)前沿論壇上作專題學(xué)術(shù)報(bào)告

相信到2050年的中國(guó),必定會(huì)天更藍(lán)、路更闊。陳立泉院士的電動(dòng)汽車大國(guó)夢(mèng),也就是我國(guó)廣大青少年殷切期待的美好未來!

陳立泉小傳

陳立泉(1940年3月29日-),出生于四川省南充市。著名功能材料學(xué)家,中國(guó)工程院院士。1964年畢業(yè)于中國(guó)科技大學(xué)技術(shù)物理系,同年到中國(guó)科學(xué)院物理研究所工作至今。曾任亞洲固體離子學(xué)會(huì)副主席,中國(guó)材料研究學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng),2004年至今任中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)。

主要從事鋰電池及相關(guān)材料研究,在中國(guó)首先研制成功鋰離子電池,解決了鋰離子電池規(guī)模化生產(chǎn)的科學(xué)、技術(shù)與工程問題,實(shí)現(xiàn)了鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)化。近年來,開展了全固態(tài)鋰電池、鋰硫電池、鋰空氣電池、室溫鈉離子電池等研究,為開發(fā)下一代動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池奠定了基礎(chǔ)。曾獲國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、中科院科技進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng),2007年獲國(guó)際電池材料協(xié)會(huì)終身成就獎(jiǎng)。

(責(zé)任編輯/王茜)