他用鏡頭記錄中國五十年巨變

本刊記者整理

他用鏡頭記錄中國五十年巨變

本刊記者整理

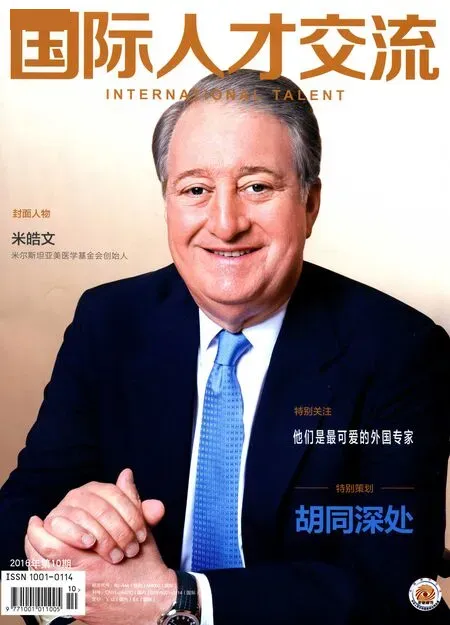

在一次街頭拍攝中,肖全為馬克·呂布拍下的工作照成為老人喜歡的肖像照。(肖全攝)

法國《費加羅報》消息,著名攝影師馬克·呂布于當地時間8月31日逝世,享年93歲。

馬克·呂布是上世紀50年代首位獲準進入中國拍攝的西方攝影師,多次受到周恩來總理的邀請來到中國,一生拍攝了無數中國主題作品,在他超越半世紀的攝影生涯中,訪問中國竟然多達22次。他與中國有著極深淵源,代表作品有《馬克·呂布:東方印象》《中國三面紅旗》《中國印象》等。

馬克·呂布喜歡中國人,中國仿佛是他的一位“哥們兒”,令他惦念。他曾在一本攝影集的前言中寫道:“我在中國走啊走,看啊看,拍了不少照片。我還喝了很多茶,聽了很多的報告……所到之處我看到并喜愛這些美麗的面孔、工具上的陳年銅綠、浩瀚又有些奇特的景觀,到處都有一種尊嚴,取代了上世紀幾乎整個民族的恥辱。”

行攝人生

1923年6月24日,馬克·呂布出生在里昂的一個大家庭,是七個孩子中的老五,生性沉默寡言。16 歲時父親的突然離世對他打擊頗大。這位父親在把自己參加一戰和全球巡游時隨身攜帶的心愛之物——柯達袖珍型相機送給馬克時,對馬克說了一句影響了他一生的話:“你不善言辭,那么你要學會觀察。”

第二次世界大戰期間,馬克·呂布參加了法國地下反法西斯游擊隊,戰后開始學習機械工程并于1948年畢業。但到了1951年,他決定放棄穩定的工程師工作,成為一名自由攝影師,并于不久后加入了著名的瑪格南圖片社。

早在少年時代,馬克·呂布就有離家冒險的念頭,而攝影師的職業實現了他的愿望——到陌生的地方旅行并安靜地拍攝,這成了馬克·呂布應對人生的方式。

1955年,馬克·呂布開啟了獨自旅行的漫長征程。他開著一輛從喬治·羅杰(瑪格南圖片社的聯合創始人之一)手里買下的二手路虎越野車,跨越了土耳其、伊朗、阿富汗和巴基斯坦。1956年,馬克在印度停留了一年,拍攝當地的風土人情。他住在嫂子克里希納·呂布的娘家,這讓他有機會接觸、結識印度的藝術家。在法國駐印度和尼泊爾大使斯坦尼斯拉斯·奧斯特羅魯格伯爵的幫助下,馬克得以在加德滿都拍攝尼泊爾國王的加冕典禮。1956年11月,在奧斯特羅魯格伯爵的幫助下,他還獲準為到訪印度的中國國家總理周恩來近距離拍照。

雖然被稱為歷史的記錄者,但馬克·呂布最好的作品往往不是那些驚天動地的大事,而是他在世界各國旅行期間敏銳捕捉到的生活常態,即便是拍攝各國領導人,他留下的也往往是大人物們的可愛瞬間。因此,馬克·呂布的新聞攝影報道不僅有客觀的呈現,更有溫暖的人文關懷與趣味性。比如他的成名作《埃菲爾鐵塔的油漆工》就記錄了一個正在給埃菲爾鐵塔上漆的工人,那個工人戴著帽子、叼著香煙、拿著刷子,更像是在半空中跳舞。而這張照片也成為了馬克·呂布進入瑪格南圖片社的入場券。

“我希望對生活進行深刻思考。”馬克·呂布遵循恩師布列松安靜拍攝不打擾對方的方式,遙遠地觀察,像一只貓一樣靠近,然后準確地拍攝。他的作品曾刊登于世界知名報刊,獲得眾多大獎,那些著名的作品,如《日本婦女》、《加納》、《北越:面孔》、《中國印象》、《火車和車站》等永遠留存。

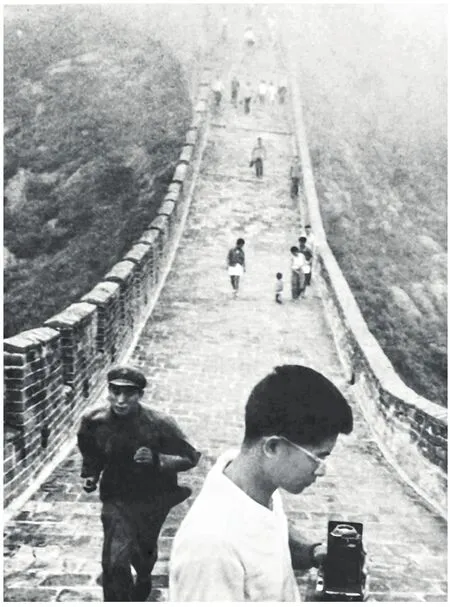

馬克·呂布在長城拍攝的作品

與中國長達半個世紀的緣分

“當一扇門是關著的時候,你會努力地去敲門,然后試圖走進去。”馬克·呂布與中國的緣分始于上世紀50年代,當時正在加爾各答旅行的他意外結識了一位認識中國總理周恩來的朋友,通過這樣的關系,中國的大門第一次向西方攝

影師敞開。

1957年1月1日,馬克·呂布從香港海關步入羅湖口岸。彼時,“百花齊放”運動正在中國大地如火如荼地展開。在香港開往廣州的火車上,馬克·呂布拍攝了第一張中國的照片。1965年馬克再來中國時已經是“文革”前夕,他在北京拍下《琉璃廠古玩店的窗戶》那幅再次載入攝影史的作品。1971年他第三次來訪,抓拍到周恩來豎起兩根手指做V 狀的肖像。從1980年起,馬克·呂布幾乎每年都來中國。他一路沿途記錄中國的人文風景和社會變遷,武漢建設中的長江大橋、北京天安門、上海的里弄,拼湊成了他為中國編寫的一份歷史檔案。

在半個多世紀里,馬克·呂布20多次來到中國,親身觀察和記錄了中國的若干歷史事件,出版了《馬克·呂布:東方印象》、《中國三面紅旗》、《中國印象》等攝影作品集,他自稱徘徊在北京王府井大街的次數比在巴黎香榭麗舍大道還要多。多年之后,馬克在講述他的壯舉時仍帶著驕傲的神情:“我的兩個哥哥都是產業領航者,一位是斯倫貝謝石油公司的老板,另一位是達能集團的老板。他們已經習慣于對他們的朋友說我不干什么正經事。有一天,我告訴他們,上周我與毛澤東一起吃晚餐,他們不相信,直到我給他們看了我拍攝的照片!”

馬克·呂布雖然如此頻繁地來往中國,但是他卻一直沒有學習過中文。對于這樣的疑問,他說:“不,我要保持外來人的新鮮視角。”無論是在中國還是世界其他地方,生性內向靦腆的馬克·呂布在拍照時并沒有與被攝者有太多交流。他喜歡讓自己永遠都保持著一個陌生人和旁觀者才具有的好奇心。工程師出身的馬克·呂布對于結構和線條有著天生的敏感,他的照片中總能看到高度和諧的點、線、面構成關系。這樣形成的強烈的視覺樣式加上“陌生人”一般溫情又好奇的視點構成了馬克·呂布具有高度辨識性的鏡頭語言。就是這樣的語言在當時的中國一經傳播,立刻給中國攝影師帶來了集體的文化震撼。在當時的中國,攝影要么是以宣傳工具要么就是以沙龍攝影的樣式出現。由布列松、羅伯特·卡帕和馬克·呂布等人主導的瑪格南圖片社好像一陣強勁的旋風吹開了蒙蔽在中國攝影師眼睛上的“一塊紅布”,這股旋風對于中國的新聞攝影和紀實攝影都產生了很長一段時間無法消弭的影響。

2010年3月,馬克·呂布最后一次來到中國,在上海美術館參加了他的個人回顧展“直覺的瞬間”。當時主辦方還找來了1971年馬克·呂布在上海拍攝過的芭蕾舞演員唐雪娟,那幅照片是他對于中國美的直觀感受,也成為了世界看待中國的另外一種方式。

這次展覽期間,已經87歲高齡的馬克·呂布冒著嚴寒一大早爬到上海大廈樓頂,最后一次用顫抖的雙手記錄這個他喜愛了半個多世紀的國家。“攝影無法改變世界,但能夠展示世界,尤其是在世界不斷變化之時。”馬克·呂布說。

肖全鏡頭下的馬克·呂布

曾被譽為“中國最好的人像攝影師”、“拍誰就是誰一生中最好的照片”的中國著名攝影師肖全也和馬克·呂布有過一段不解之緣。

1993年5月,攝影師肖全在朋友的介紹下見到了馬克·呂布,并連續四年擔任他在中國的攝影助理,與他有過深入交往。雖然只是輔助拍攝,但是對攝影十分用心的肖全還是從與大師的交往中得到了不少的真傳。

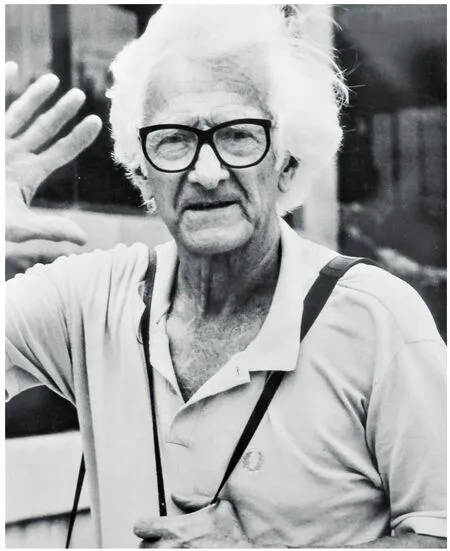

“他總是精力充沛,幾乎永遠在路上,即便快90歲了,還能在廣州街頭大步流星地追著美女拍照。”肖全的印象中,恩師馬克·呂布從不坐電梯,總是堅持爬樓梯鍛煉身體,拍攝很勤奮,從不停歇。

在馬克·呂布記錄中國的同時,肖全也捕捉下了他在中國大街小巷上留下的身影。在肖全的鏡頭下, 70歲的馬克·呂布身形矯健、靈活敏銳、幽默調皮,他會在上海弄堂里和一幫穿黑皮夾克的小孩子持(玩具)槍對峙,在深圳跟推銷美女海報的報販子開玩笑。

馬克非常喜歡肖全抓拍他的那些工作時表情自然的照片,在他已出版的圖書畫冊里,經常使用肖全為他拍攝的照片作為官方肖像。而每一次,馬克都會不厭其煩地征得肖全的同意與授權,并叮囑出版社在照片旁邊署上肖全的名字——盡管這位法國攝影大師總是難以將肖全名字的正確漢語發音念對。肖全曾多次前往法國探望馬克,并且發現馬克將自己拍攝的毛主席窯洞里的炕,洗成一張很大的照片,掛在自己的家里。

馬克·呂布在中國的聲譽隨著中國紀實攝影的發展與日俱增。1996年馬克在北京中國美術館舉辦“馬克·呂布中國四十年”攝影展,肖全見證了展覽的開幕盛況。2001年首屆平遙攝影節,成百上千

的中國攝影師對著馬克·呂布按動快門,馬克幾乎被淹沒在人群中,只有通過他的一頭銀發能夠找到他。他為人親善,幽默風趣,贏得了大批中國攝影師的好感。

1993年,馬克·呂布在廣州三元里。(肖全攝)

更加轟動的是2010年在上海美術館馬克·呂布回顧展“直覺的瞬間”開幕式上,馬克·呂布發表演講時,現場氣氛異常火熱,影迷的擁擠險些釀成一場騷亂。當時大家怎么也想不到,這會是馬克最后一次出現在中國。馬克在上海的一星期,肖全幾乎每天都來看馬克。從開幕前布展,到陪伴馬克出門在上海的大街小巷取景再到在上海大廈屋頂上安靜地等待馬克在微雨中拍攝,肖全一直待在馬克的身邊。在世博園區還沒裝修好的法國館工地上, 87歲的馬克用顫抖的雙手緊握相機堅持奮力拍攝他喜愛的建筑工人。

聽到馬克·呂布去世的消息時,肖全剛從自己籌備了許久的馬克·呂布作品展覽現場離開,他一屁股坐在上海的馬路邊上,特別難過。“我本來心里還想著說一定要再找時間去看看老馬。”幾乎所有媒體在發布馬克·呂布去世的消息時,使用的都是肖全為他拍攝的那張肖像。那是在一次街頭拍攝中,馬克·呂布隨意地伸出手向肖全打了個招呼,沒想到如今成為了向全世界的道別。

“我覺得他是一個有著高屋建瓴的新聞觀的人,他不只是拍攝一個人、一座城市,而是對一個國家、一段歷史進行記錄,對世界的發展變化有自己的觀察。”肖全回憶起馬克·呂布拍攝巨變的深圳,“他靠在一根竹竿上拍攝鄧小平巨幅畫像,拍了整整三個膠卷。”

“你的國家正在發生翻天覆地的變化,你一定要堅持拍攝,你的照片會非常重要。”馬克·呂布曾如此告誡肖全,而肖全也不負所望,不僅成功記錄了“我們這一代”,也記錄下了那個記錄中國的馬克·呂布。

(根據《馬克·呂布記錄中國,中國攝影師記錄他》、《他按下快門的一瞬間,記錄下了我們時代的表情》等文整理。部分圖片來源于肖全《跟著馬克·呂布拍中國》)